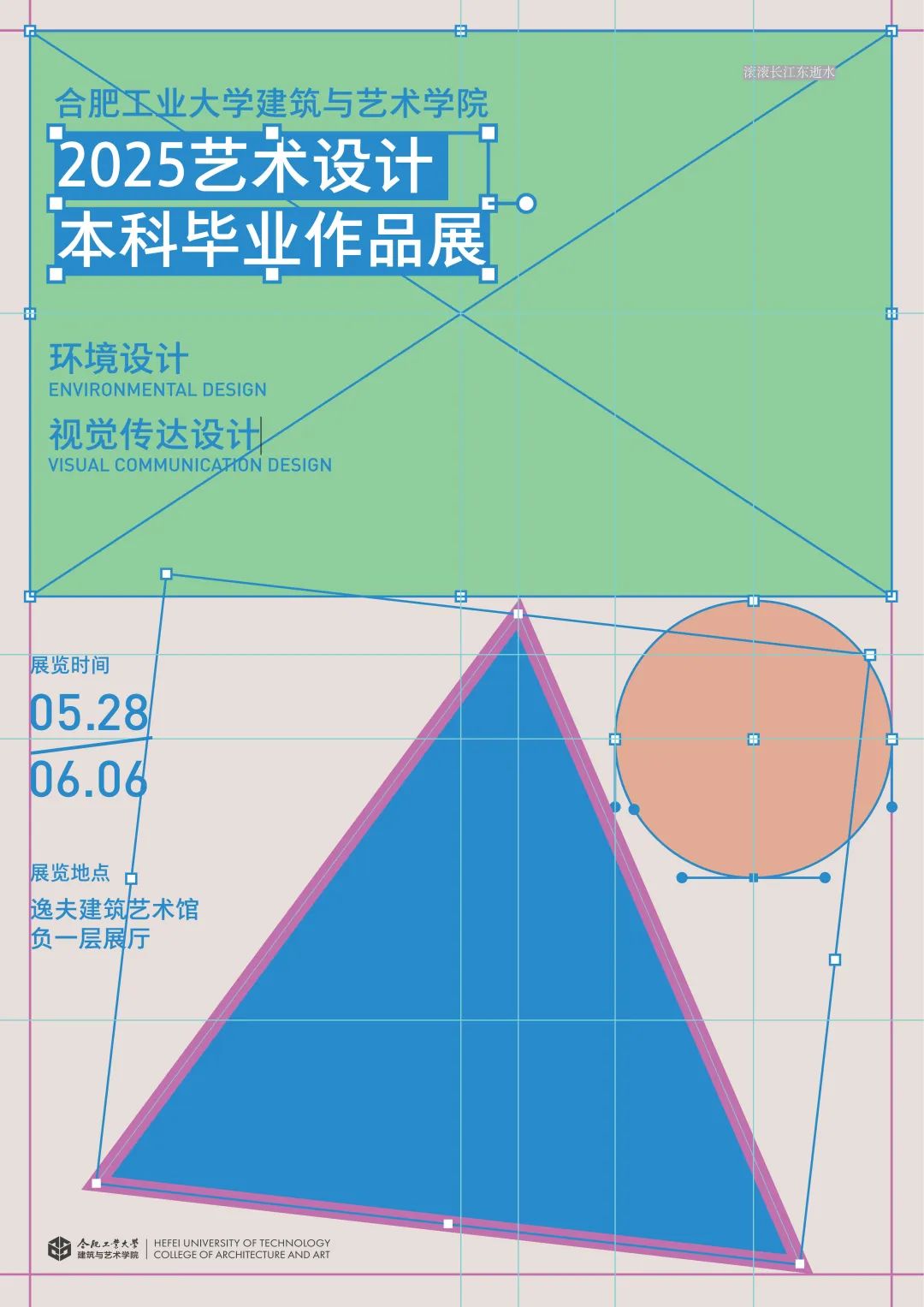

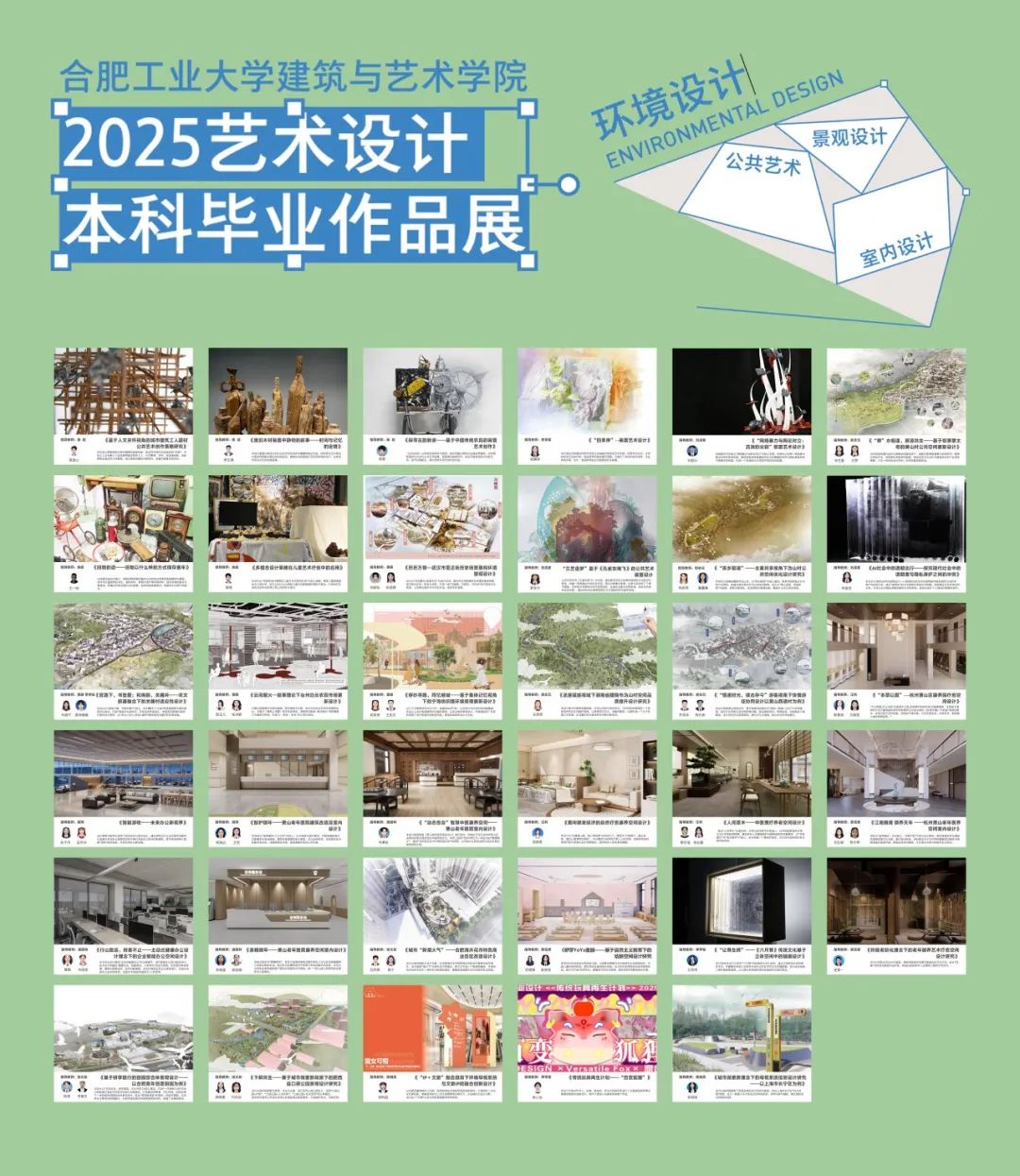

合肥工业大学建筑与艺术学院2025届环境设计专业本科毕业设计作品精选

发布时间:2025年7月21日 分类:毕业设计 浏览量:1436

寄语

献给2025届艺术设计系本科毕业展

光阴流转,白驹过隙。当六月的风再次拂过励人湖畔的垂柳,当建艺楼的玻璃幕墙浸染盛夏的霞光,我们怀着无比激动与自豪的心情,迎来了2025届艺术设计系本科毕业生作品展。这不仅是一场凝结四年求索与汗水的成果汇报,更是青春梦想在八十载工大沃土上的璀璨绽放。

回首往昔,你们怀揣热忱与憧憬,踏入东风广场的身影仿佛就在昨天。四年时光,是磨砺,更是成长。我们共同见证了专业教室里深夜不熄的灯火,写生路上风雨兼程的执着,方案推敲时的精益求精与答辩前夕的反复锤炼。在“厚德、笃学、崇实、尚新”校训的浸润下,你们以设计的语言观察世界,以艺术的触角感知生活,品格得以沉淀,视野不断开阔,自我实现突破。

本届毕业展在导师们的倾心指导下,同学们历经选题、调研、构思、创作、答辩等环节,最终将思考与实践熔铸成眼前这丰富多彩的画卷。作品选题紧贴时代脉搏,深入社会肌理,从城市更新到乡村振兴,从文化传承到科技伦理,从可持续生态到人性化关怀。你们以敏锐的洞察力捕捉社会议题,用创新的设计思维探寻解决路径,将个人表达融入社会关切,展现了工大设计学子应有的责任担当与人文情怀。

于道各努力,千里自同风。祝愿全体毕业生前程似锦,未来可期!

合肥工业大学

建筑与艺术学院艺术设计系

环境设计专业宣传视频

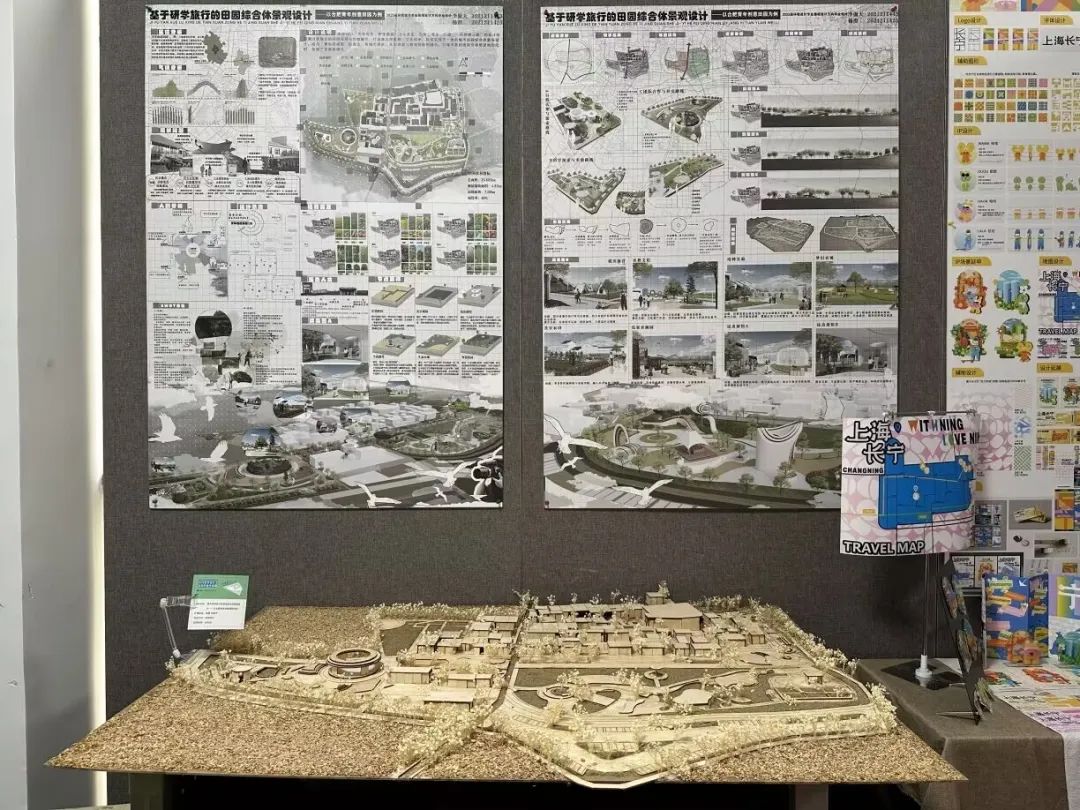

作品展示

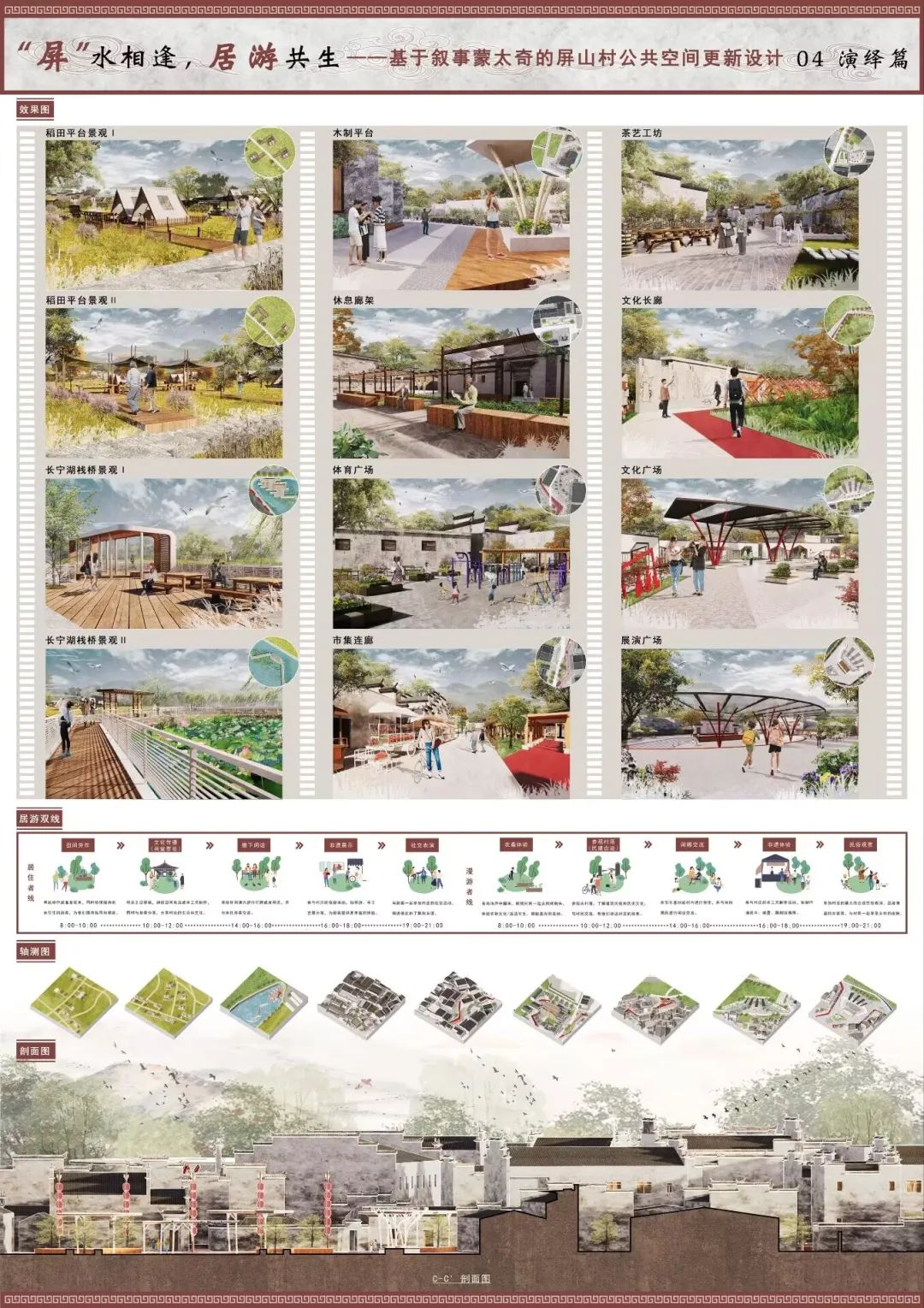

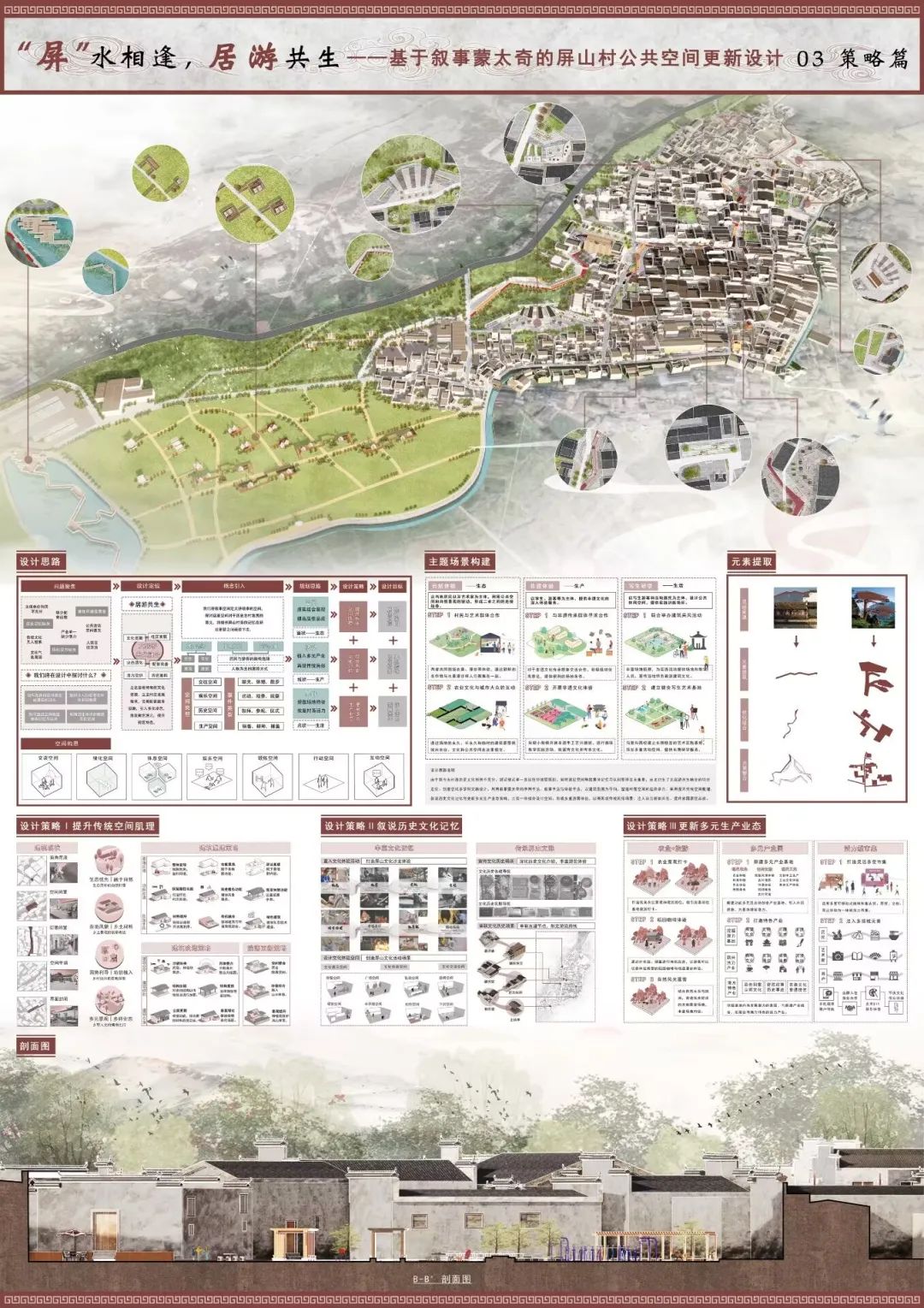

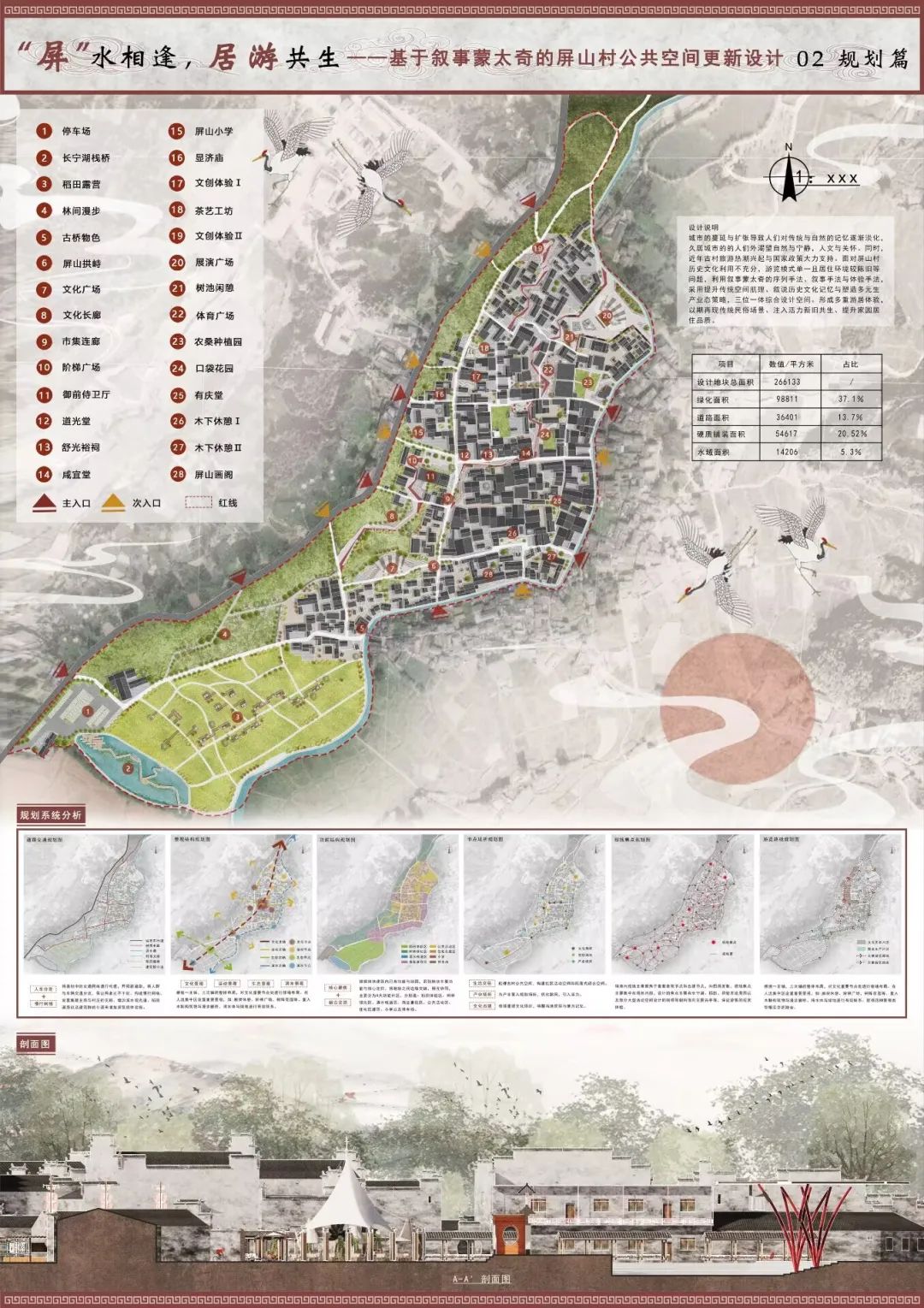

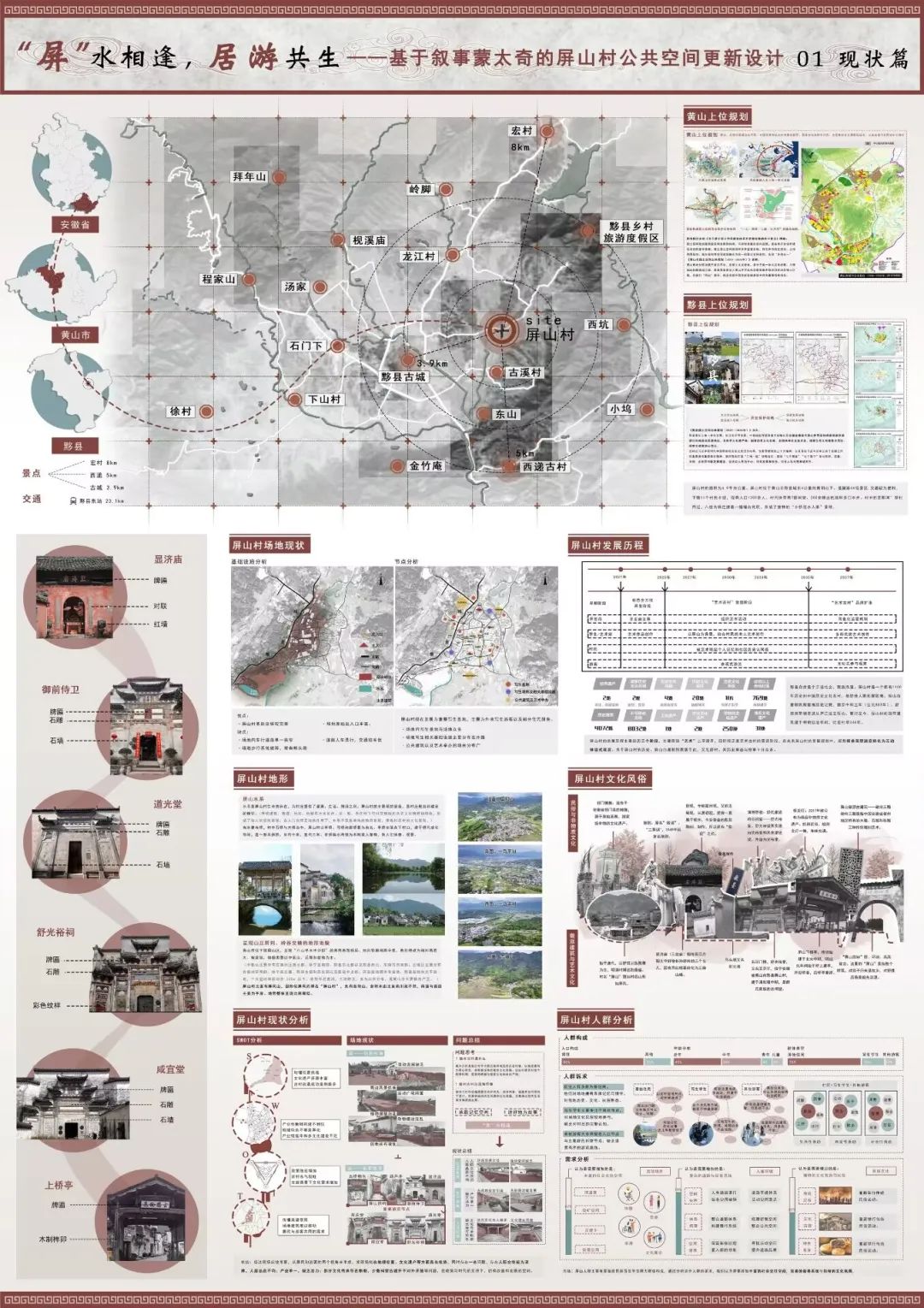

01.“屏”水相逢,居游共生——基于叙事蒙太奇的屏山村公共空间更新设计

作者姓名:张艺嘉、刘雯

指导教师:郑志元

在古村旅游热潮兴起与文旅融合政策支持的背景下,本设计创新性地运用叙事蒙太奇手法,通过序列组织、叙事构建与体验营造,综合采用提升传统空间肌理、叙说历史文化记忆、塑造多元生产业态三大策略,对空间进行一体化设计,旨在形成多重游居体验。以期再现传统民俗场景、激发新旧共生活力、提升家园居住品质。

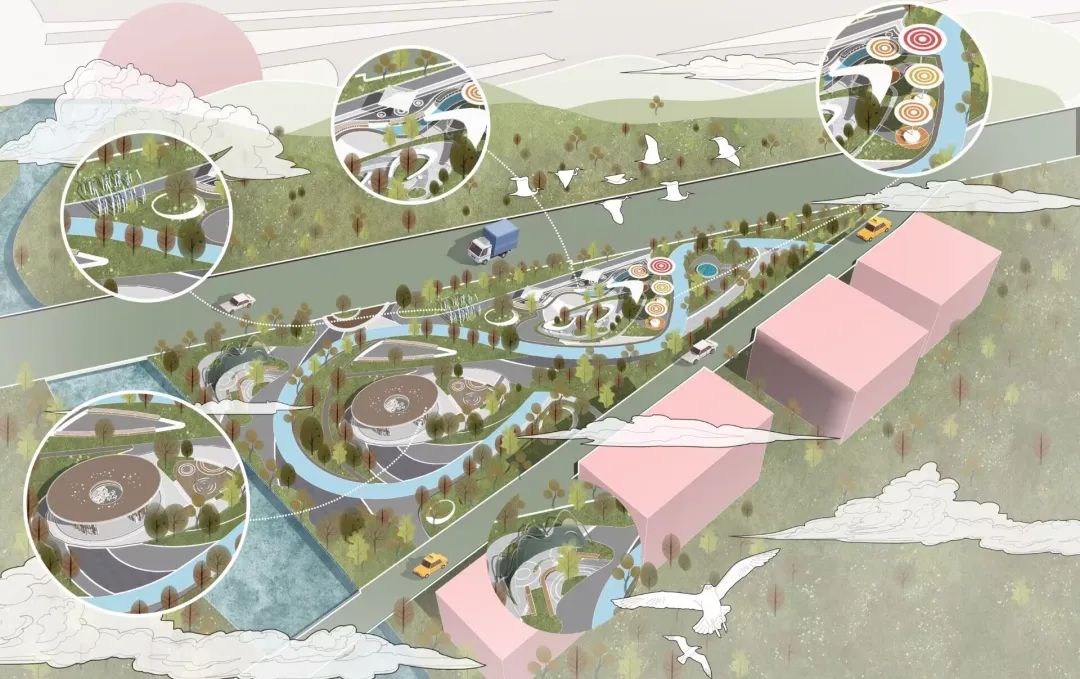

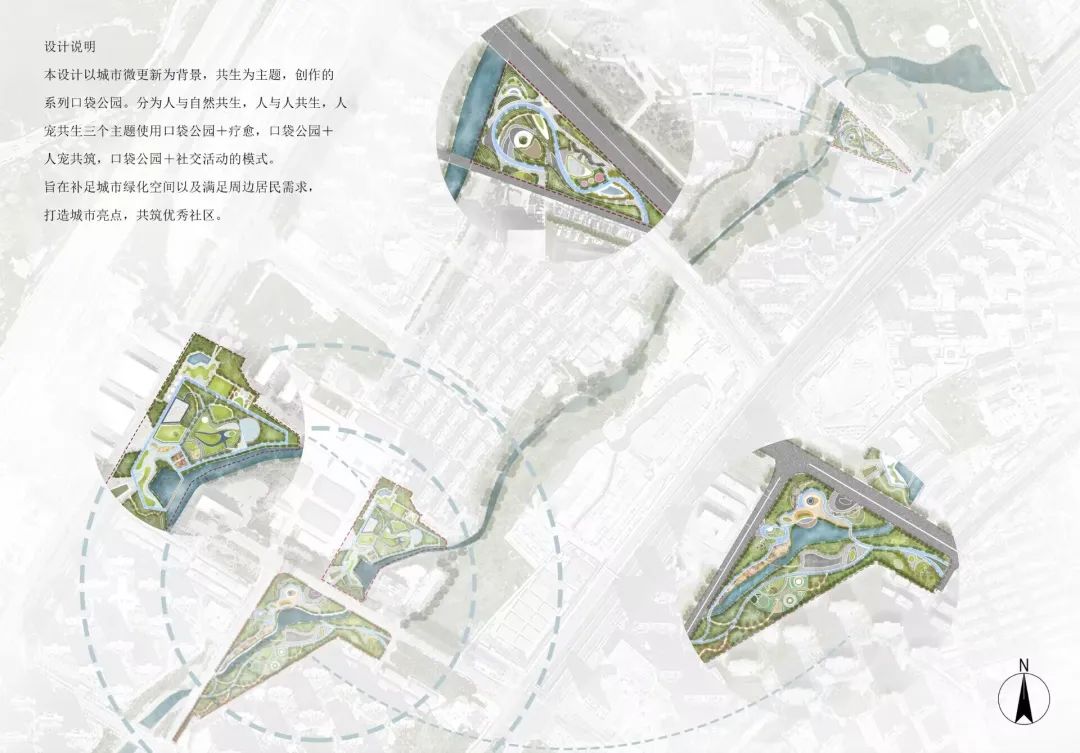

02.卞畔共生——基于城市微更新背景下的肥西县口袋公园景观设计研究

作者姓名:谢晚蕾、刘远远

指导教师:张从如

本设计以城市微更新为背景,以“共生”为主题,创作系列口袋公园。设计分为“人与自然共生”“人与人共生”“人宠共生”三个主题,分别采用 “口袋公园+疗愈”“口袋公园+人宠共享”“口袋公园+社交活动” 模式。旨在补足城市绿化空间、满足周边居民需求、打造城市亮点、共建美好社区。

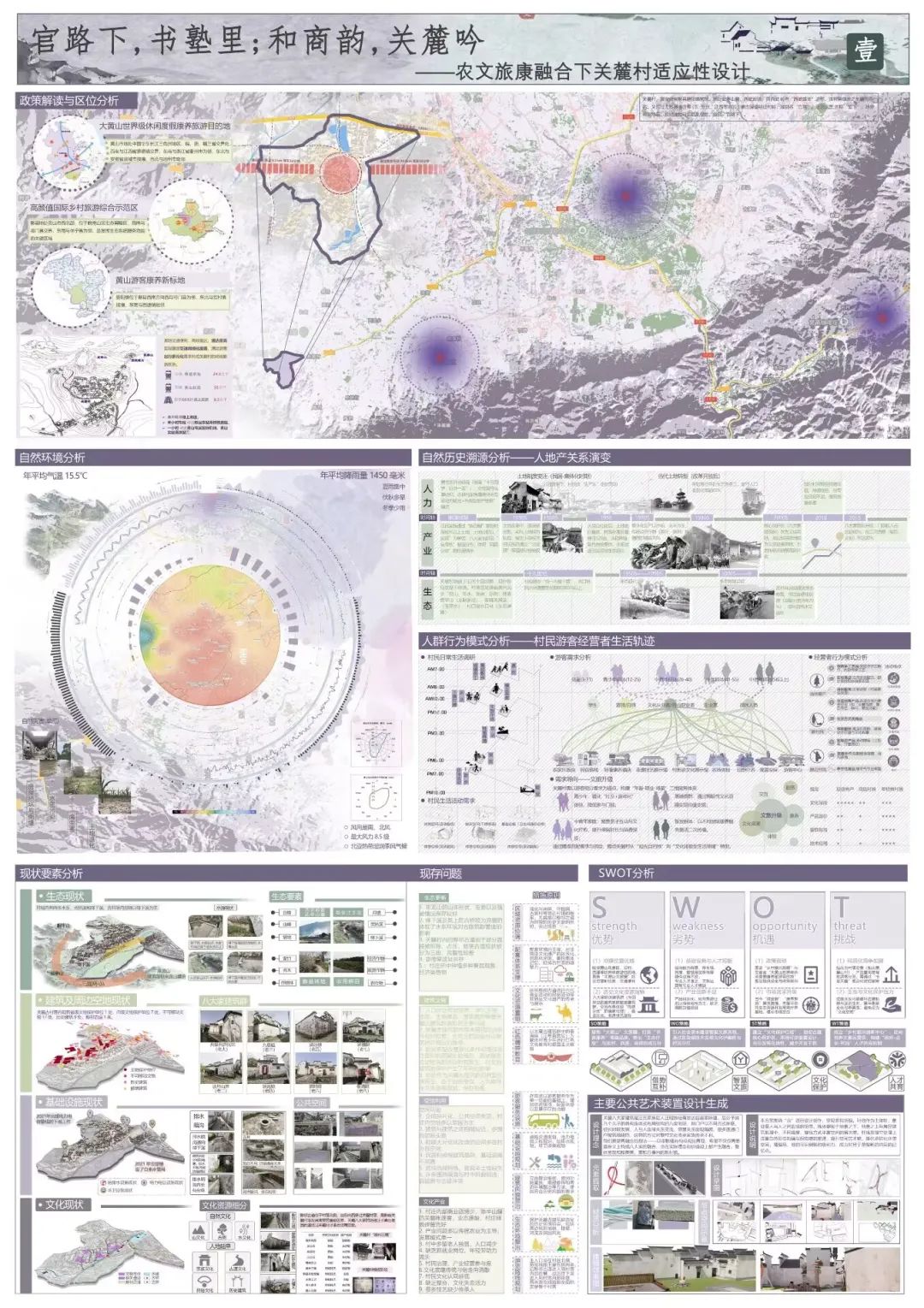

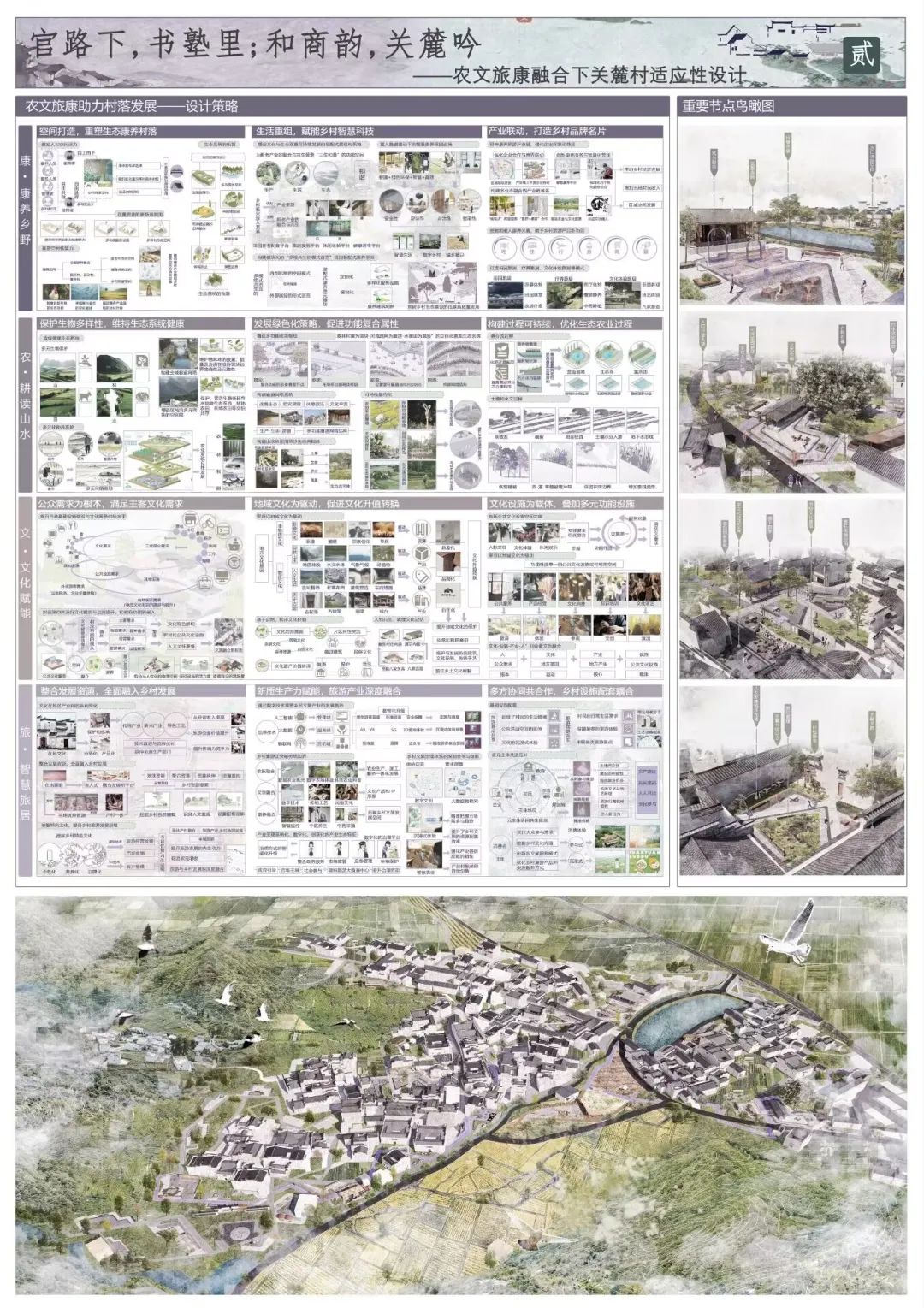

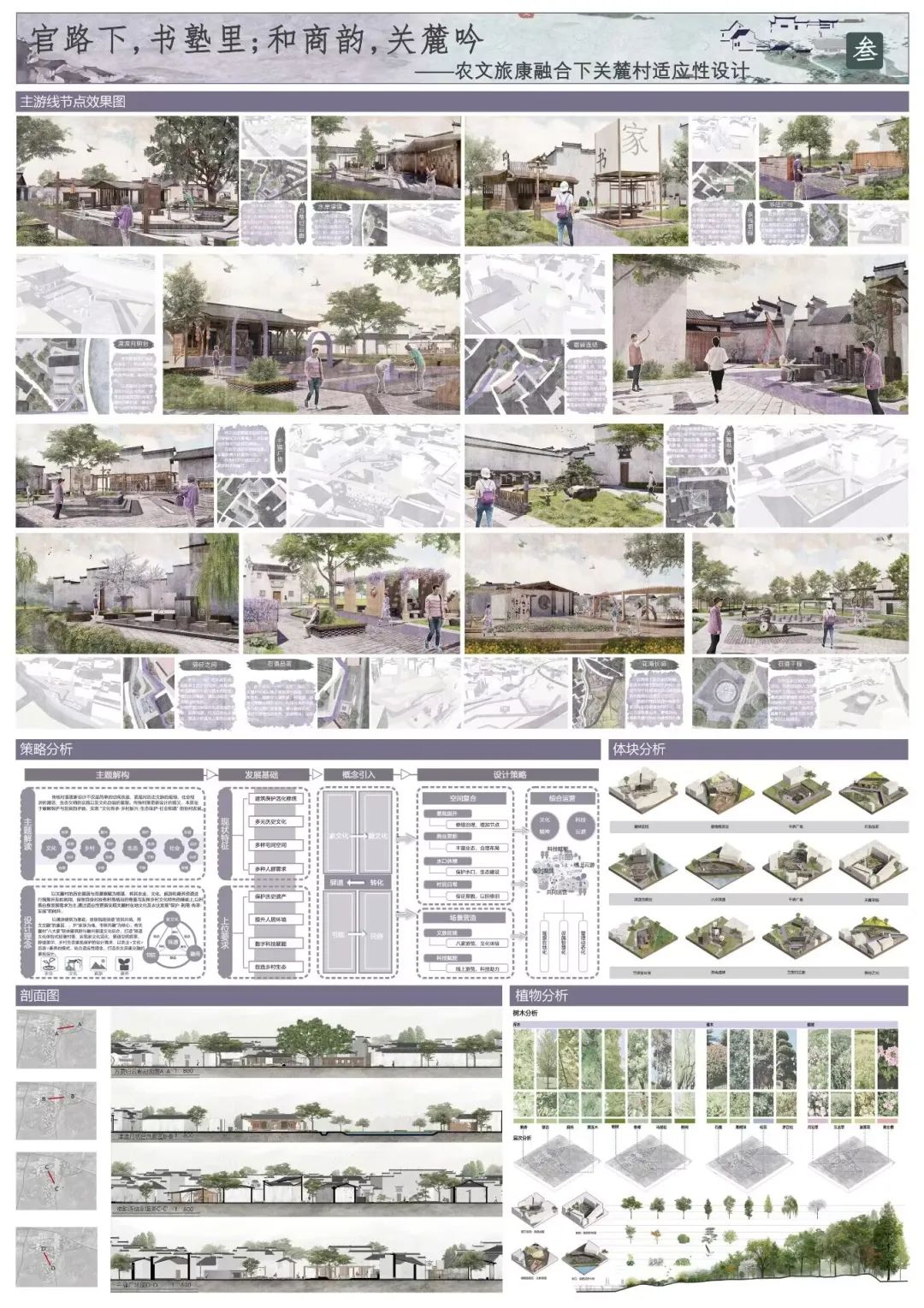

03.官路下,书塾里;和商韵,关麓吟——农文旅康融合下的关麓村适应性设计

作者姓名:聂何暖暖、韦晓宁

指导教师:李学斌、黄颖

本设计以“家脉为魂、书驿共融”为核心,将关麓村“八大家”联体建筑群与徽州驿道文化相结合,打造驿道文化体验区,满足当地资源活化、驿道空间叙事与村落景观打造的设计需求,并规划以“农业+文化+旅游+康养”融合模式引领关麓村未来发展。

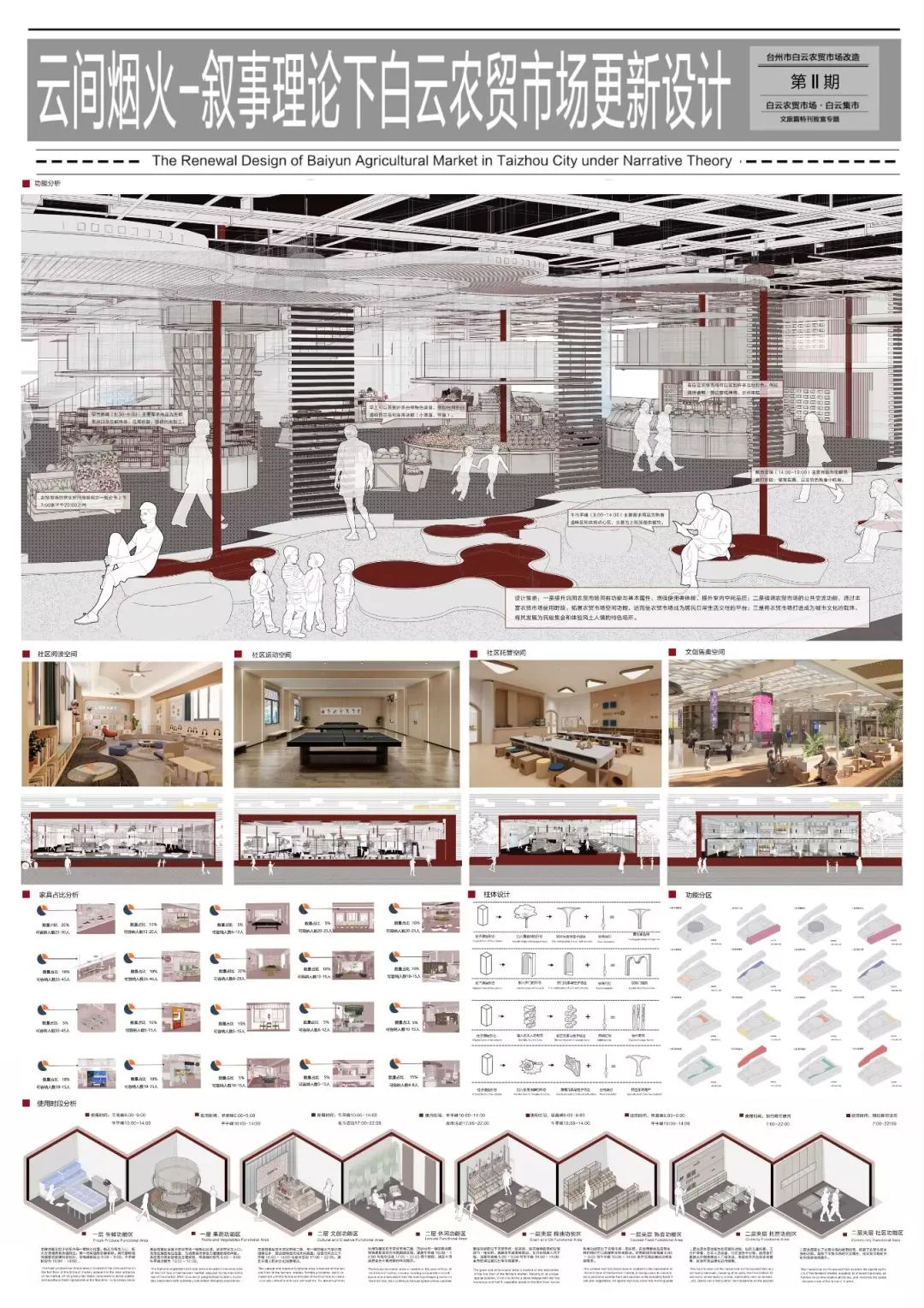

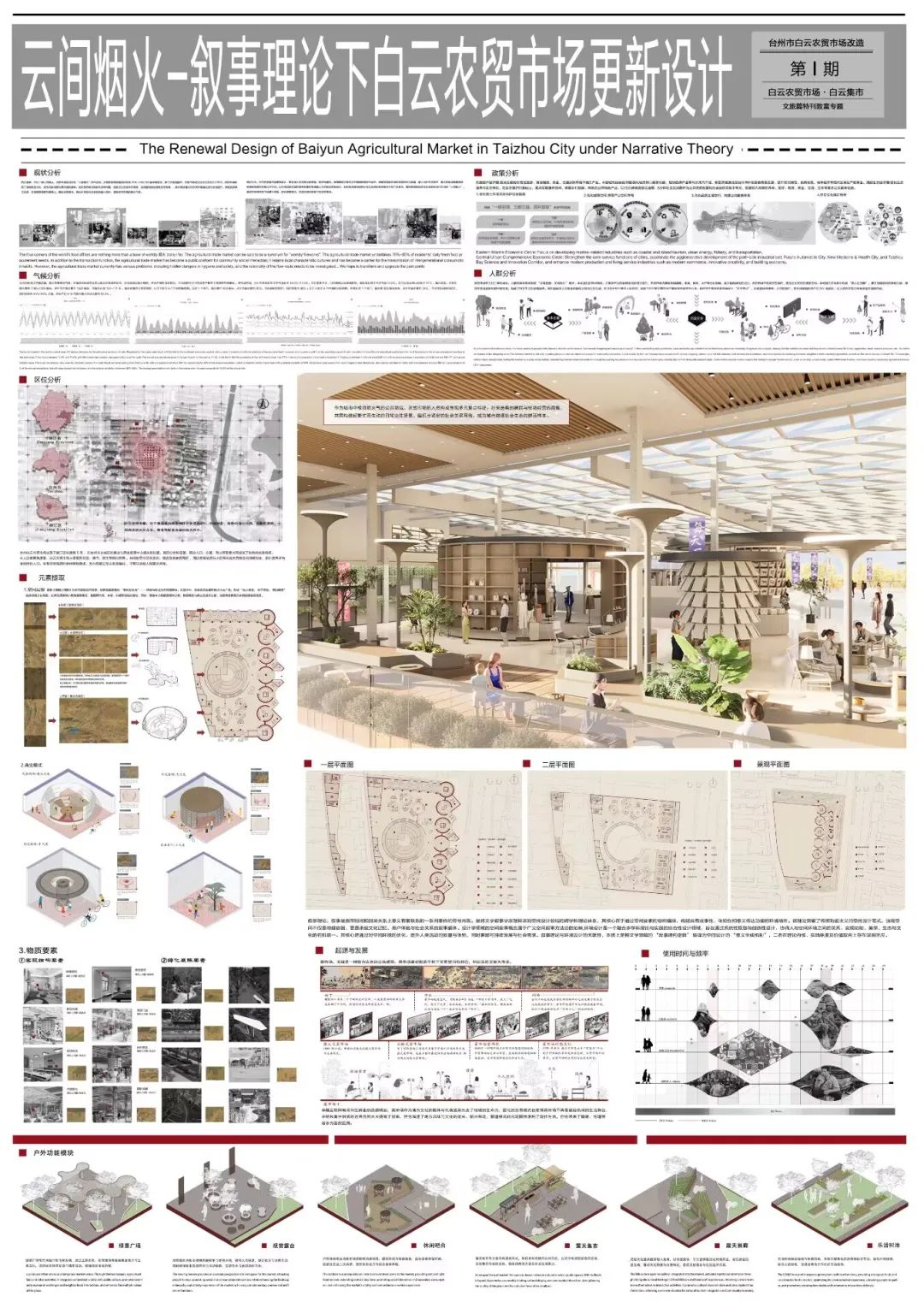

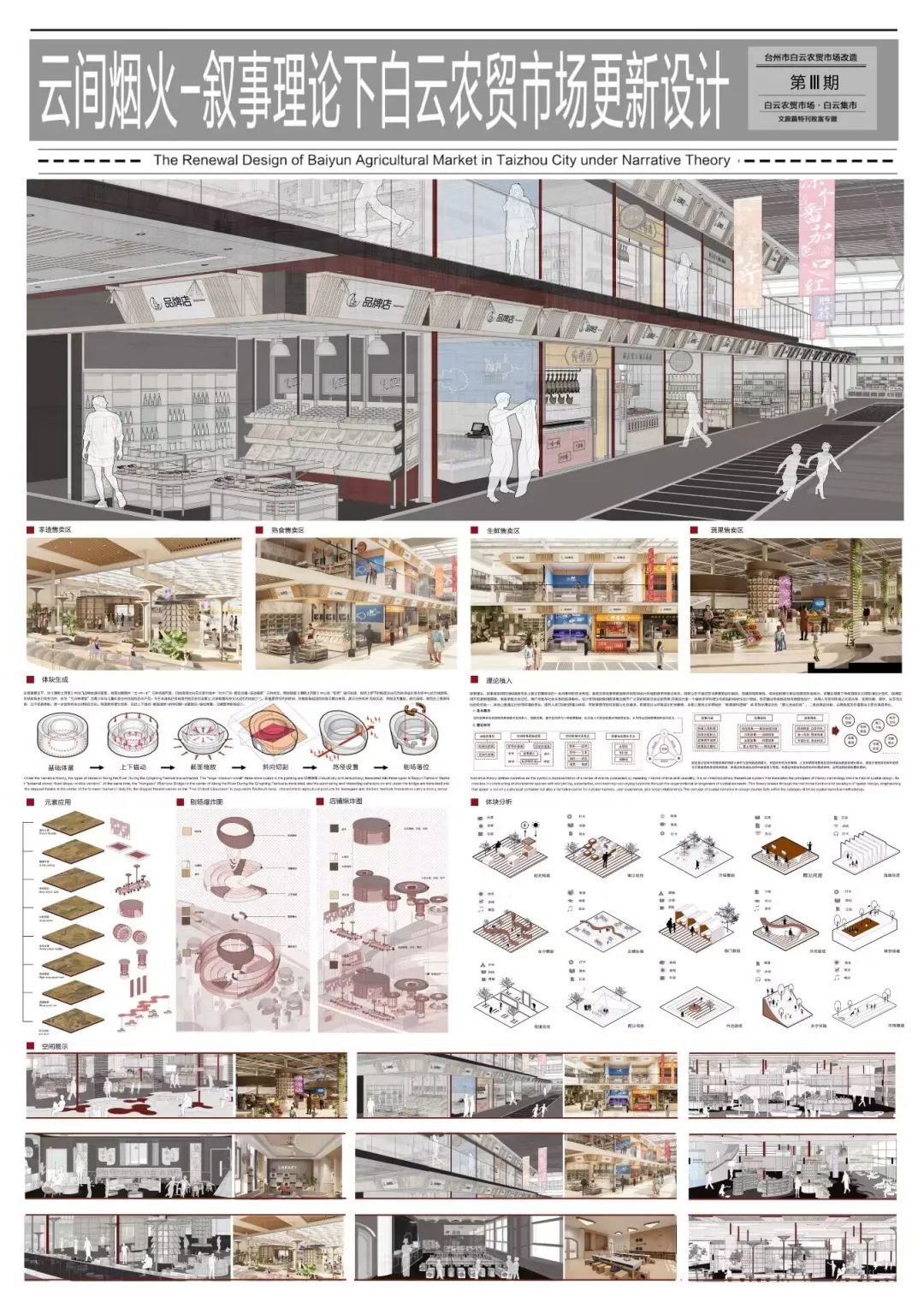

04.云间烟火——叙事理论下白云农贸市场更新设计

作者姓名:郭玉凡、张诗颖

指导教师:黄颖

方案以叙事理论为基础,以城市更新为主题,对台州白云农贸市场进行更新设计,通过空间转译《清明上河图》,提取空间层级、商业模式与物质要素,打造“人-空间-生活”一体化的人性化空间。

05.“智能游牧”未来办公新视界——恒生电子股份有限公司办公空间设计

作者姓名:孟芳冰、赵子月

指导教师:谢珂

本设计以“智能游牧”为核心概念,探索AI辅助设计在办公空间中的创新应用。在联合办公与混合办公普及的背景下,回应人们对生态化、亲生物设计及健康福祉的日益关注,打造符合未来需求的办公空间,促进协作创新、展现企业文化、提升员工工作体验与效率。

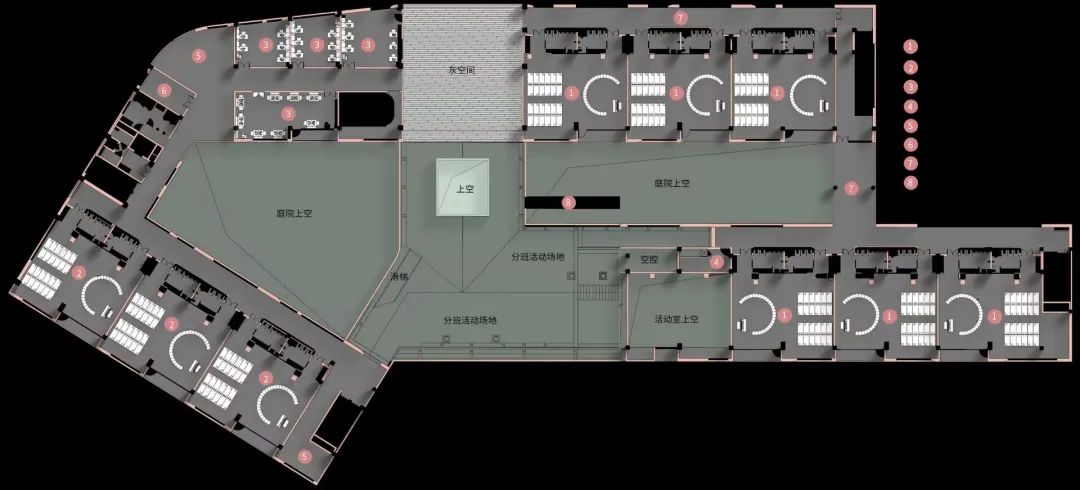

06.咿芽YOYA童园——基于自然主义教育下的幼龄空间设计

作者姓名:俞婧婧、袁宵扬

指导教师:郭浩原

在孩子一生的发展中,婴幼儿时期建立起来的安全感和积极情绪至关重要。本项目致力于打造“自然生长、尊重规律、回归本初”的教育环境,将空间转化为隐形教育者,使每处细节成为启发认知的钥匙,以叙事性策略构建的自然生长线贯穿设计,丰富儿童自然体验,激发探索欲与自主性。从儿童视角出发,融合动静分区与多元情绪体验,注重室内秩序感与马卡龙色系的视觉治愈力,突破户外设计传统,拓展专业边界。

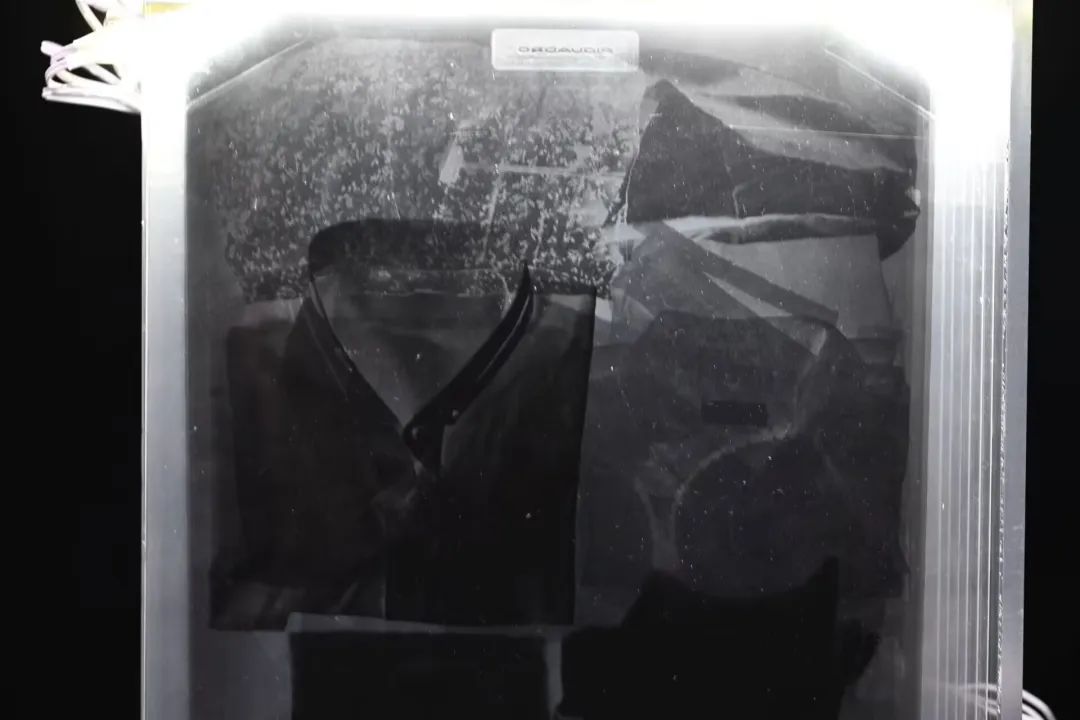

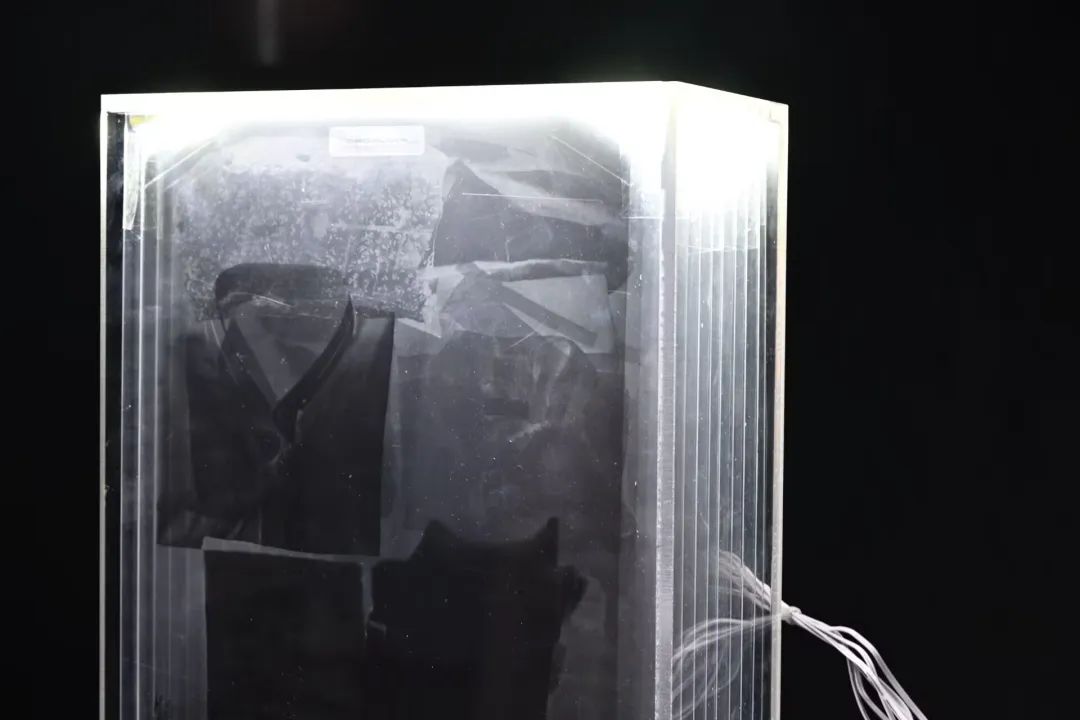

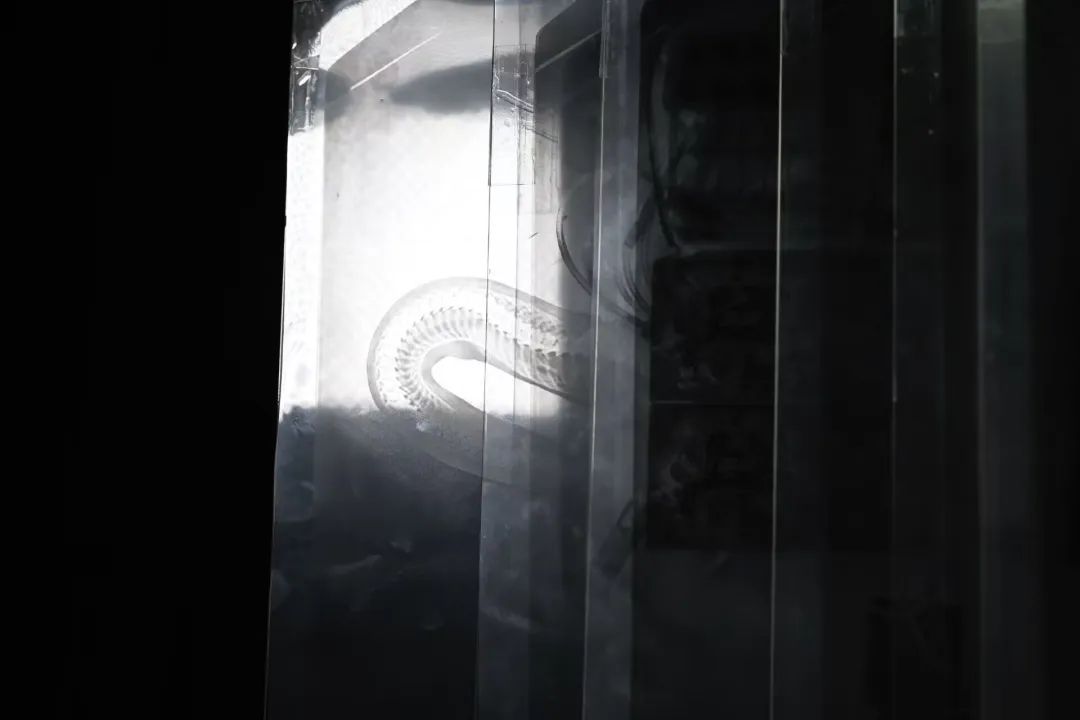

07.AI社会中的透明出行——探究现代社会中的透明度与隐私保护之间的冲突

作者姓名:钟富茂

指导教师:刘成章、李学斌

本设计将医学X光图的“透视”特性与古典蓝晒工艺的“不可控显影”相结合,用艺术语言揭示技术对隐私的双重暴力——X光象征技术对生活细节的强制窥视,蓝晒的随机性则隐喻数据采集的脆弱性。通过多层装置,将抽象数据转化为可触摸体验——观众靠近时灯光增强并暴露消费记录;侧下方镜子反射自身影像,迫使观者同时成为“窥视者与被窥视者”。

08.历历万巷——武汉市显正街历史场景重构更新设计

作者姓名:张诺茜、邓超怡

指导教师:黄颖

本设计以“时空叠合·故事共生”为主线,通过历史场景重构与叙事性景观串联显正街的过去、现在与未来,打造“可触摸、可感知、可互动”的沉浸式文化街道,使游客在漫步中与历史对话。

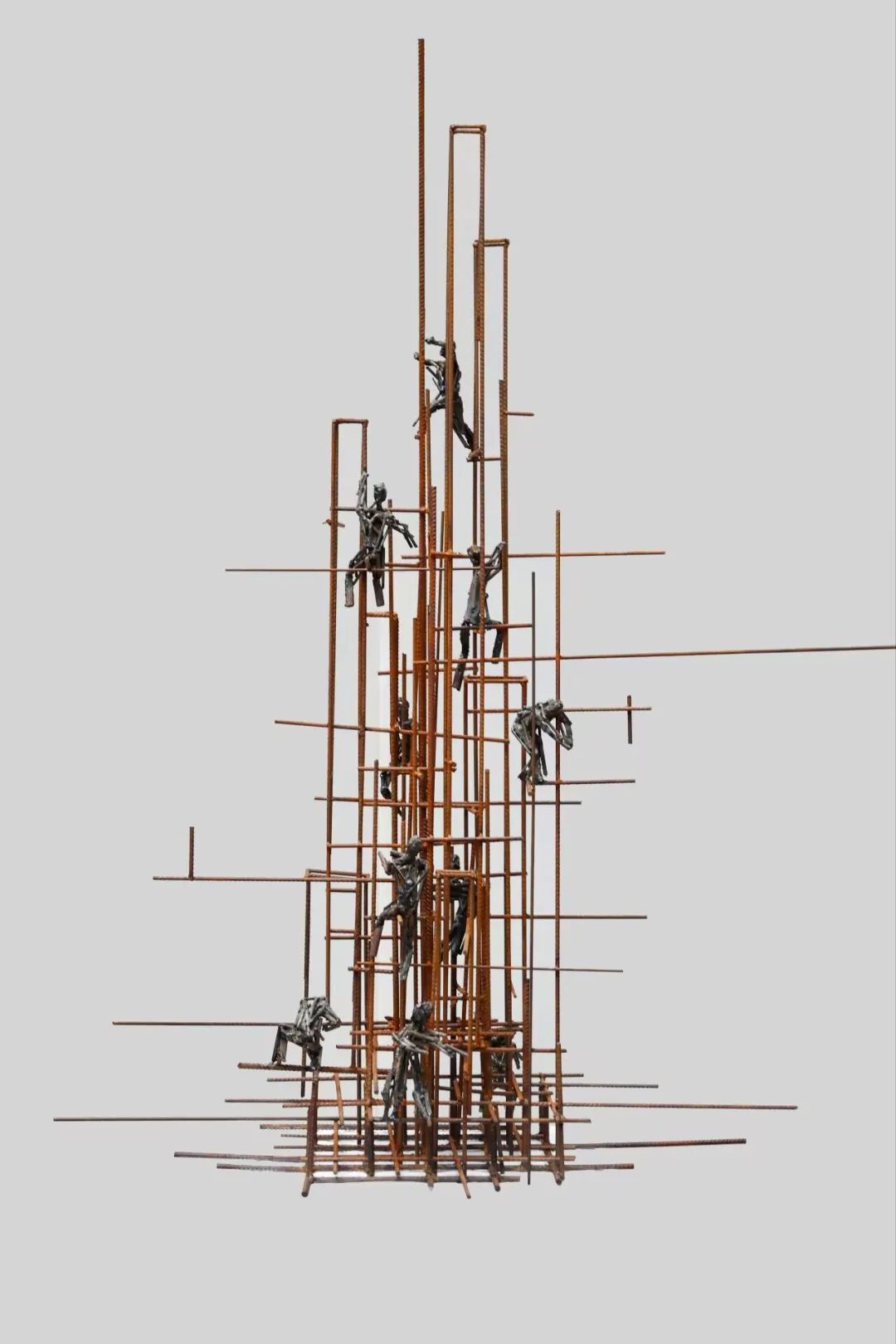

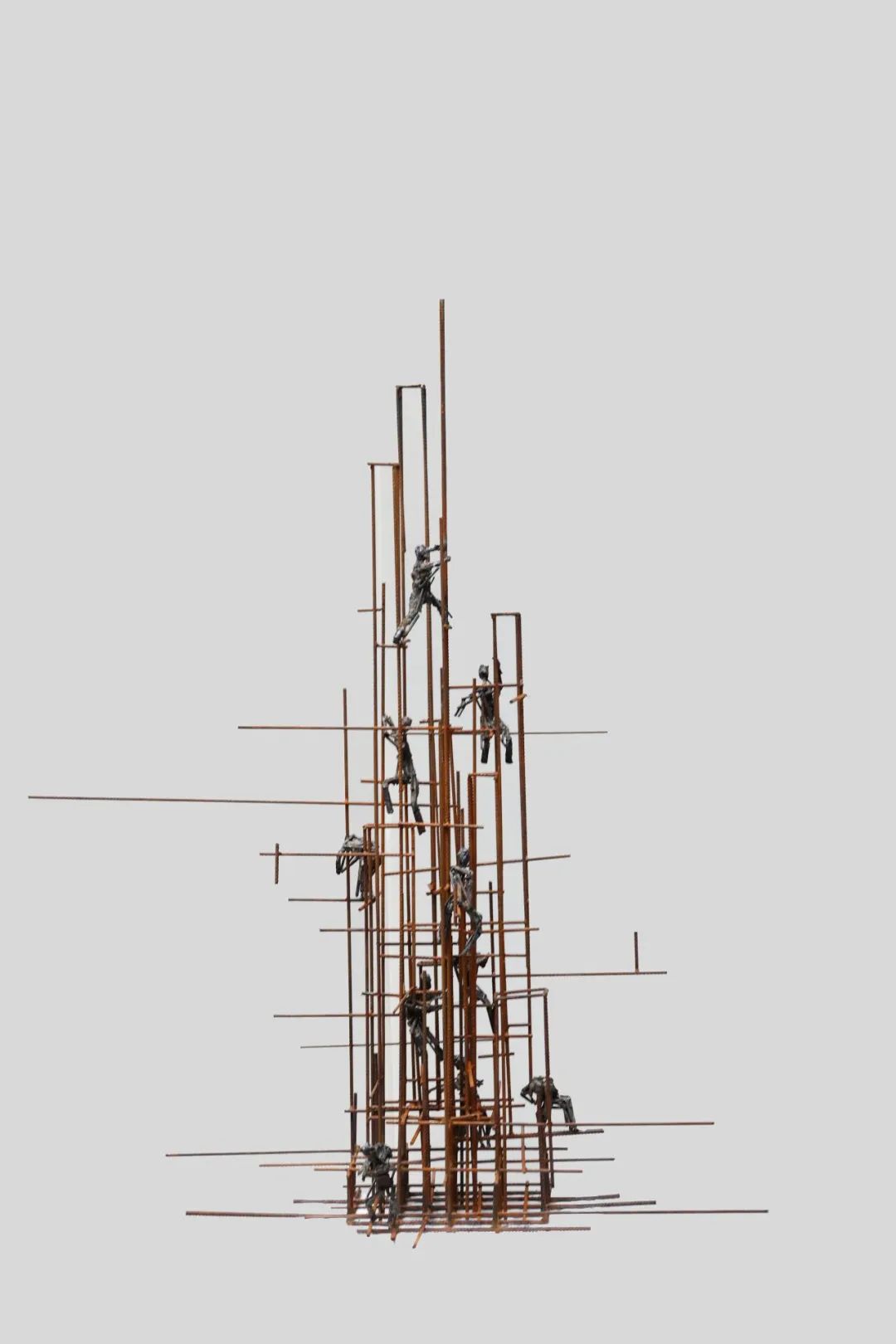

09.筑城

作者姓名:夏逸心

指导教师:陈超

作品以钢筋构筑城市楼群的抽象构架,象征现代城市拔地而起的“骨架”。其上分布的金属焊接小人身处高处、攀爬劳作,以抽象姿态映射真实工地景象——他们是城市中最常见却最隐匿的建造者。每一根钢筋与焊点均由他们的身体丈量而成,作品呼吁观者看见这些撑起城市的身影,倾听其故事并给予尊重。

10.“动态愈合”智慧中医康养空间——萧山老年医院室内设计

作者姓名:韦秉宏

指导教师:谢震林

本设计聚焦中医康养空间的智能化与动态化转型,通过解决多学科融合、文化表达与技术适配问题,探索人性化可持续的健康空间路径。动态愈合与智慧康养的融合,本质是将空间转化为主动的“健康媒介”——以科技赋能传统医学,重构人境关系,为个体提供全生命周期健康支持,并为社会创造经济、文化、生态多维价值。

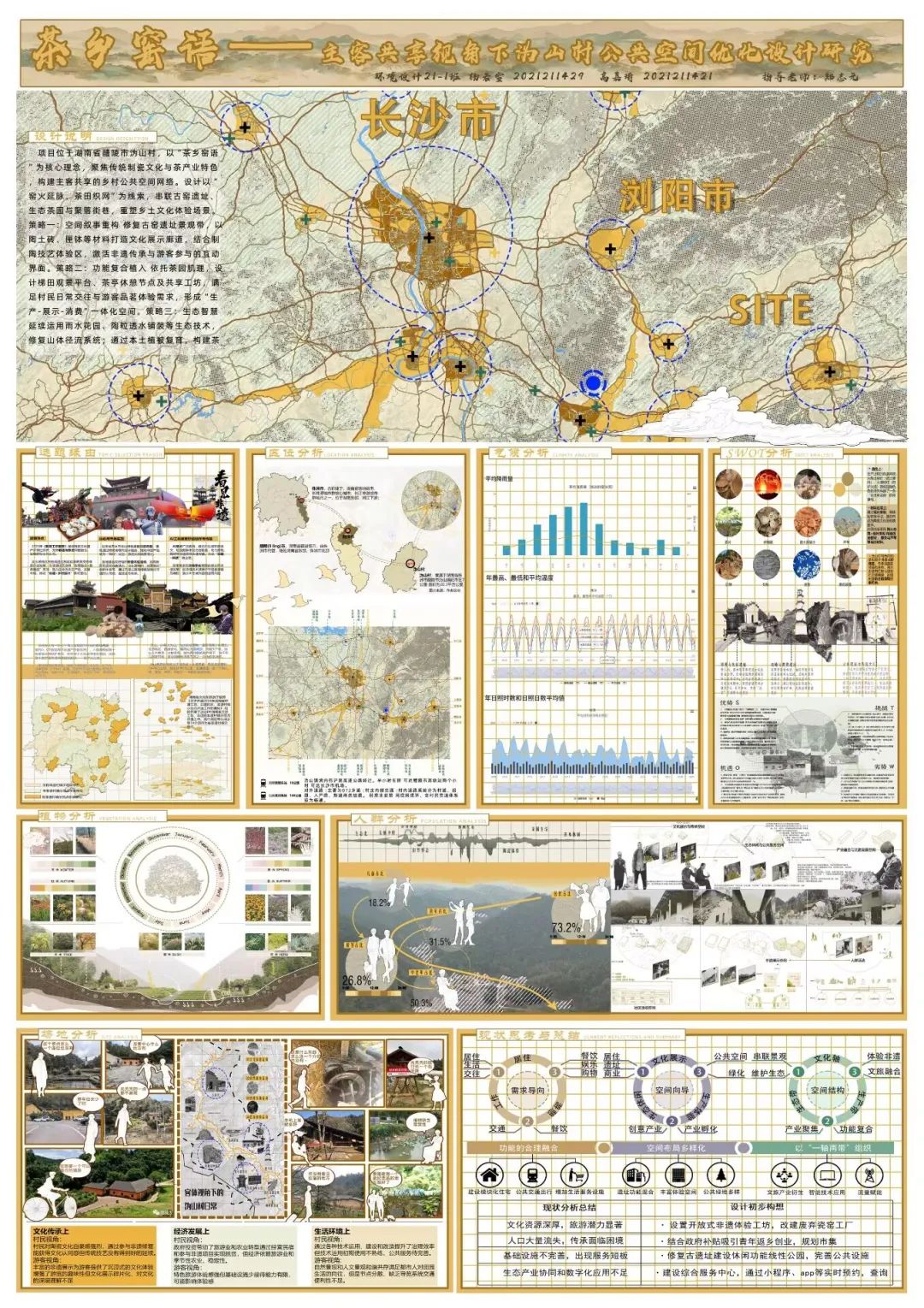

11.茶乡窑语——主客共享视角下沩山村公共空间优化设计研究

作者姓名:高嘉琦、杨若雪

指导教师:郑志元

本研究基于“主客共享”理念,优化湖南沩山村公共空间,兼顾村民日常需求与游客文化体验。以“茶”为物质媒介,整合茶产业资源打造集生产、休闲、消费于一体的共享空间;以“窑”为精神内核,提炼古窑文化符号增强场所认同。通过空间重构与功能复合,平衡本土性与开放性,为村民提供社交生产场所,为游客营造沉浸式茶窑文化体验。

12.面向银发经济的自然疗愈康养空间设计

作者姓名:张周周

指导教师:汪利

作品简介:本设计以康养为核心,融合自然疗愈、科技手段、休闲娱乐与自由交流,构建老年友好型康养新模式。引入自然元素(植物、光线)至室内,设置多样化功能区(瑜伽室、康复训练区等),通过自然疗愈与适老化设计的深度融合,促进老年人身心健康。

13.江南雅居 颐养天年

作者姓名:任弘榆、杨子寒

指导教师:郭浩原

本项目基于萧山地域文化与老年身心特征,融合医疗、康养及社交功能,提出文化转译为核心的医养空间策略。提取湘湖水系曲线与围垦农田网格,转化为空间动线与界面语言,构建兼具地域识别感与心理归属感的养老环境。整合无障碍设计、智能系统与疗愈景观,实现功能性、安全性与人文关怀的统一。

14.流量赋能视域下湖南省醴陵市沩山村空间品质提升设计研究

作者姓名:古雯菲

指导教师:郑志元

本设计基于互联网流量思维活化沩山村空间,为村民与游客提供自然文化交融的体验场所。聚焦流量生态介入乡村空间重构,通过营造短视频打卡点与拍摄地,让景观承载文化与流量,打造以千年窑火为灵魂、流量驱动为引擎的乡村振兴新范式。

注:以上作品均为学生个人毕业设计,属于探索性的设计研究,相关版权及解释权归作者本人。