西安美术学院建筑环境艺术系AI赋能传统文化创新:《城市公共艺术设计》课程汇报云展

发布时间:2025年7月22日 分类:课程设计 浏览量:1612

建筑环境艺术系坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,实现艺术教育与思政教育的有机融合,建构协同育人的“大思政”新形态,推进主题创作与美育浸润同向发力,通过艺术教育的形式,深化学生对社会主义核心价值观的理解和认同,为中国式现代化培育德艺双馨的时代新人。我系依托“双带头人”教师党支部书记“强国行”专项行动团队,陕西省高校黄大年式教师团队,省级党建“双创”标杆院系,省级“艺创客”辅导员工作室,持续推进艺术+“大思政”铸魂育人体系专项项目建设。

课程主题

《赤唐叠境:我与大唐在红色公共设计中相遇》

班 级:22级建筑班

授课教师:李媛/教授

课程介绍

“

赤唐叠境.智慧云枢

”

城市公共艺术设计是建筑环境艺术系的核心专业必修课程,其根本在于体现艺术为人民服务的宗旨,通过艺术介入提升城市品质与环境效益,其超越了单纯的艺术创作或环境装饰,强调作品必须植根于特定的城市公共空间,回应场所的文脉与功能。

为顺应城市发展,响应“大思政课”建设要求,此次课程积极实现教学理念、内容、方法的深化转型:在坚守公共艺术服务公众核心属性的基础上,深度融合红色思政+传统文化传承+AI赋能教育。课程着力引导学生发掘和运用红色文化资源,将革命精神、家国情怀、奋斗历程等思政元素,通过公共艺术这一载体进行创新性表达与传播。鼓励探索多元化的艺术形式,使红色历史、英雄人物和时代精神在公共空间中可感、可知、可参与,让艺术成为传承红色基因、凝聚社会共识、融入当代科技、弘扬主流价值的生动课堂。

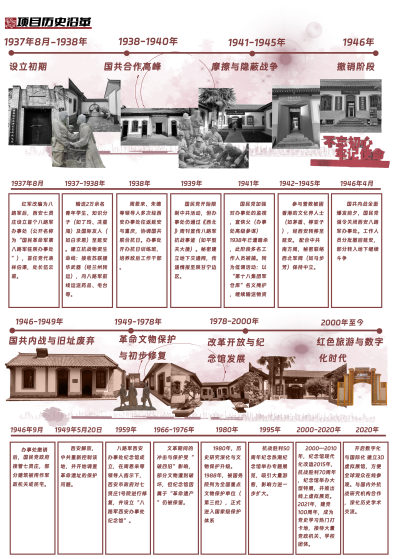

本次课程首创“红色革命文化+唐文化+现代场域+AI赋能”四维共生教学模式,以西安城市文脉为基底,构建“历史精神-空间载体-技术媒介”的闭环创新链。重点将对八办的红色革命文化公共艺术设计,对北新街的红色革命文化+唐文化,以及对两个处于现代场域的空间和AI赋能展开深入的创意研究。此次课程是顺应西安特色城市发展的需求,是中华城市文明新形态形成的具有实际推动意义人才培养的教学实践,是艺术+大思政的具体展现。

教室授课

革命场域中的沉浸式课堂

5月20日,建筑环艺系李媛教授带领学生深入八路军办事处旧址与北新街历史街区,在陕西高校革命文化传承联盟支持下开展情境教学。

八办开展情境教学

师生穿行于红色院落,面对历史实物与数字交互装置,在革命精神场域中经历深刻的精神洗礼,对一个个传统院落和一个个红色凝缩物,乃至革命文化传承联盟精心设计创制的当代数字交互文物展示装置,师生们穿越在红色空间,内心是澎湃与激越的,思想境界在红色文化的濡染下是不断提升的,每组同学都在文物的会议厅现场捕捉了创意灵感并AI生成设计概念图,李老师耐心地进行了现场指导。

李老师耐心现场指导

AI介入灵感捕捉概念图

该课程除了在教研两方面首次研究红色+唐文化外,响应党和国家号召,深入贯彻AI赋能高等教育的相关政策,于课程各个环节融入AI与数字技术,辅助创意设计表达,极大地拓展了同学们的创意意识空间与艺术语言转译。

同学们在八办现场AI捕捉创意灵感

教师指导过程

经过了两周半从初创设计到多层面设计的过程,同学们在李老师指导下,深入学习了创意深化阶段的红色革命文化与唐文化的融合设计方法、AI赋能的新技术贯通运用法、公共装置与雕塑造型语言的正负形意义性推敲方法、艺术造型语言与功能性造型语言的融合设计方法、红色凝缩物材料艺术转译法等等,各组都在达到了教学目标的前提下完成了实践性成果。

部分创意图与数字赋能成果展示:

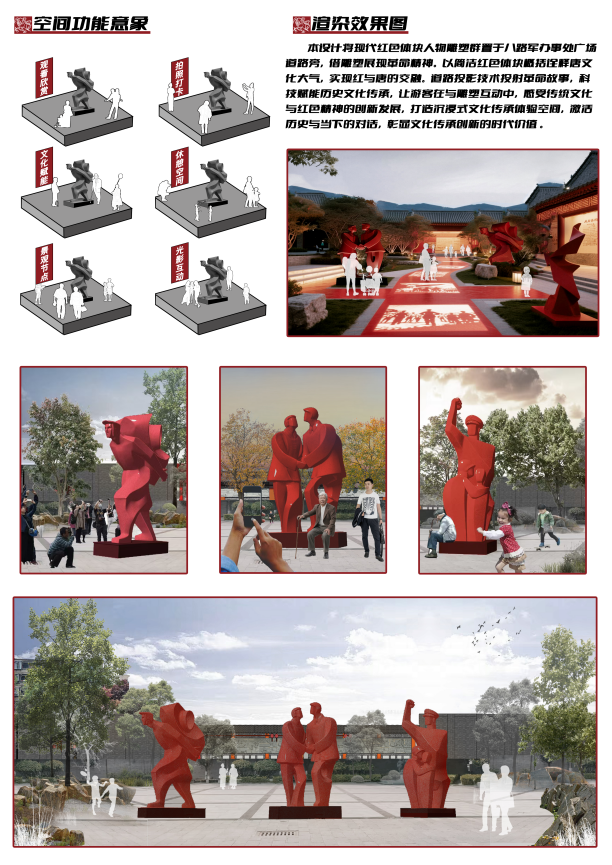

田一唯+郝子尧+牛瑞琪 组

赤蕊红映·智构云枢

孙雅洁+魏曦娜+张安然 组

赤痕智理·城象焕生

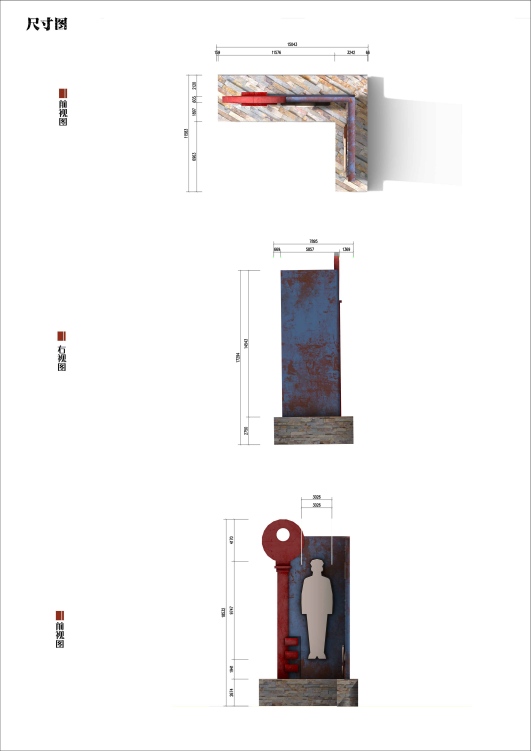

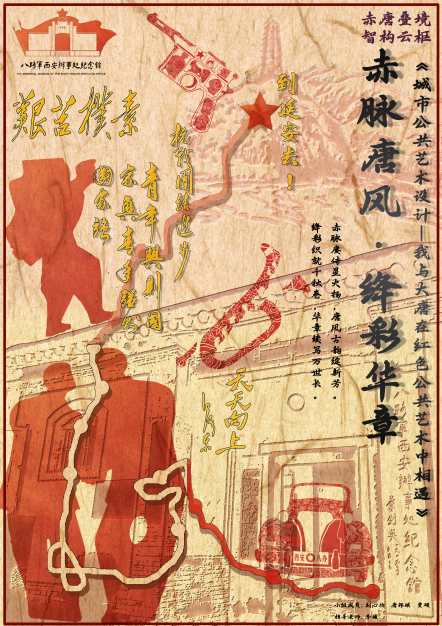

唐邦琪+剡心怡+贾硕 组

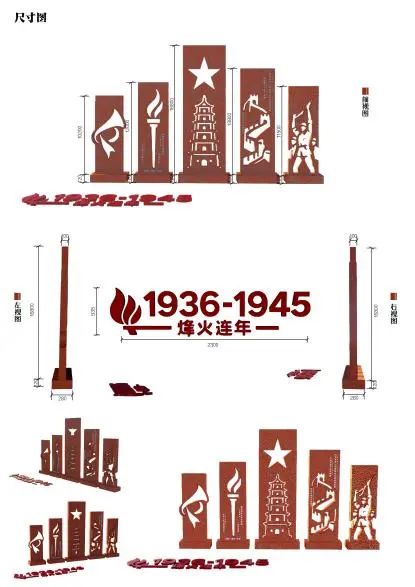

赤脉唐风·绛彩华章

课程感悟

在“赤唐叠境·智构云枢”这个课程主题的指引下,我们以“赤蕊红映”为灵感,寻找西安八办的红色文脉,在公共艺术的画布上勾勒精神图腾。从场地调研到文化萃取,每一件作品都凝结着历史温度与创新巧思。课程将思政内核融入专业肌理,借AI技术赋能创作,让我们在传承与突破中,触摸到公共艺术的无限可能。

—田一维 牛瑞琪 郝子尧

在城市公共艺术课上,将红色革命文化与唐文化相结合,是一次独特的艺术探索。课程中我们巧妙地将红色元素与唐代纹样融合,我感受到了历史的碰撞与交融。这种创新不仅让我对传统文化有了新的认识,也激发了我对艺术创作的兴趣。这次课程让我明白,艺术可以跨越时空,连接不同的文化,创造出令人耳目一新的作品。

—张安然

参加城市公共艺术课程后,我收获颇丰。课程中,我了解到公共艺术与城市空间的紧密结合,让公共空间成为艺术与生活的交融点。这门课程也提升了我的审美视角。我开始留意城市角落的艺术细节,发现它们不仅美化环境,更传递着城市的历史与情感,增强了市民对城市的认同感。未来,我会关注并参与到城市公共艺术的建设中,让我们的城市更具魅力与温度。

—刘若瑜

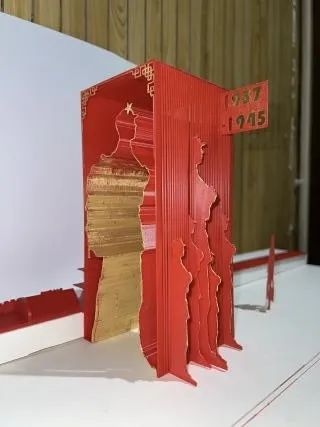

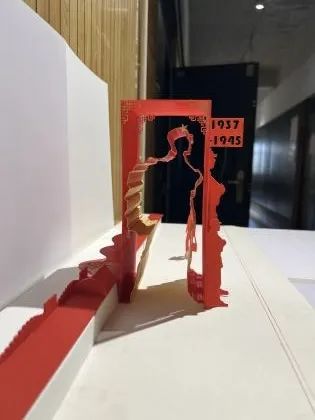

在此次课程中,从现场调研对青砖表皮风化痕迹的材料叙事价值挖掘,到建模环节对“保留手工工艺痕迹”的细节把控,始终贯穿“历史真实性”与“设计创新性”的辩证思维。这种基于“田野调查—技术实验—方案迭代”的教学路径,使红色公共艺术设计超越视觉表象创作,成为融合建筑遗产保护、数字建造技术与文化叙事理论的专业实践——最终形成的3D打印实体模型,不仅是空间形态的物理转译,更是以材料语言、构造逻辑共同编织的“红色精神物质化宣言”,在专业层面印证了公共艺术作为“历史记忆转译者”的深层价值。

—范徵音