江南大学设计学院2025年春季学期“整合创新设计”课程教学成果 方向一:系统的空间

发布时间:2025年7月21日 分类:课程设计 浏览量:1246

课程简介:《整合创新设计》为江南大学环境设计专业(国家一流本科专业)基于教育部首批新文科研究与改革实践项目《多维重构的创新设计型人才通识基础课程体系探索与实践》设立的一门全新的专业必修课程。

课程打散大学三年级环境设计专业原有的四个自然班授课模式,围绕“系统的空间”与“持续的景观”两个方向进行方向班授课。其中,“系统的空间”方向以城乡人居环境中的室内和建筑空间为主要设计对象,重点关注文化传承与系统创新等问题;“持续的环境”方向以城乡人居环境中的景观空间和建筑空间为主要设计对象,重点关注人居环境与可持续设计。

课程类型:专业核心课程

课程对象:本科三年级学生

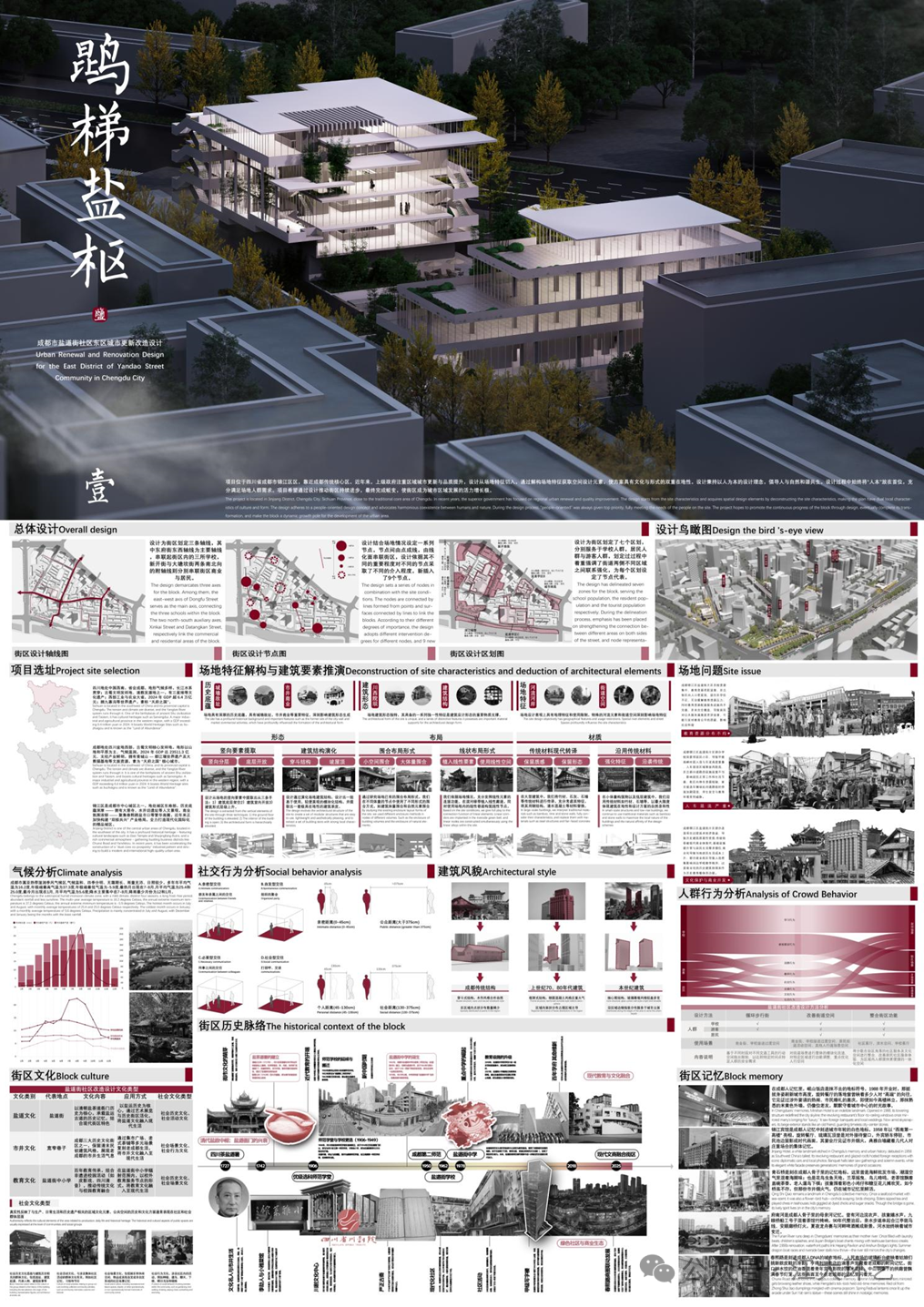

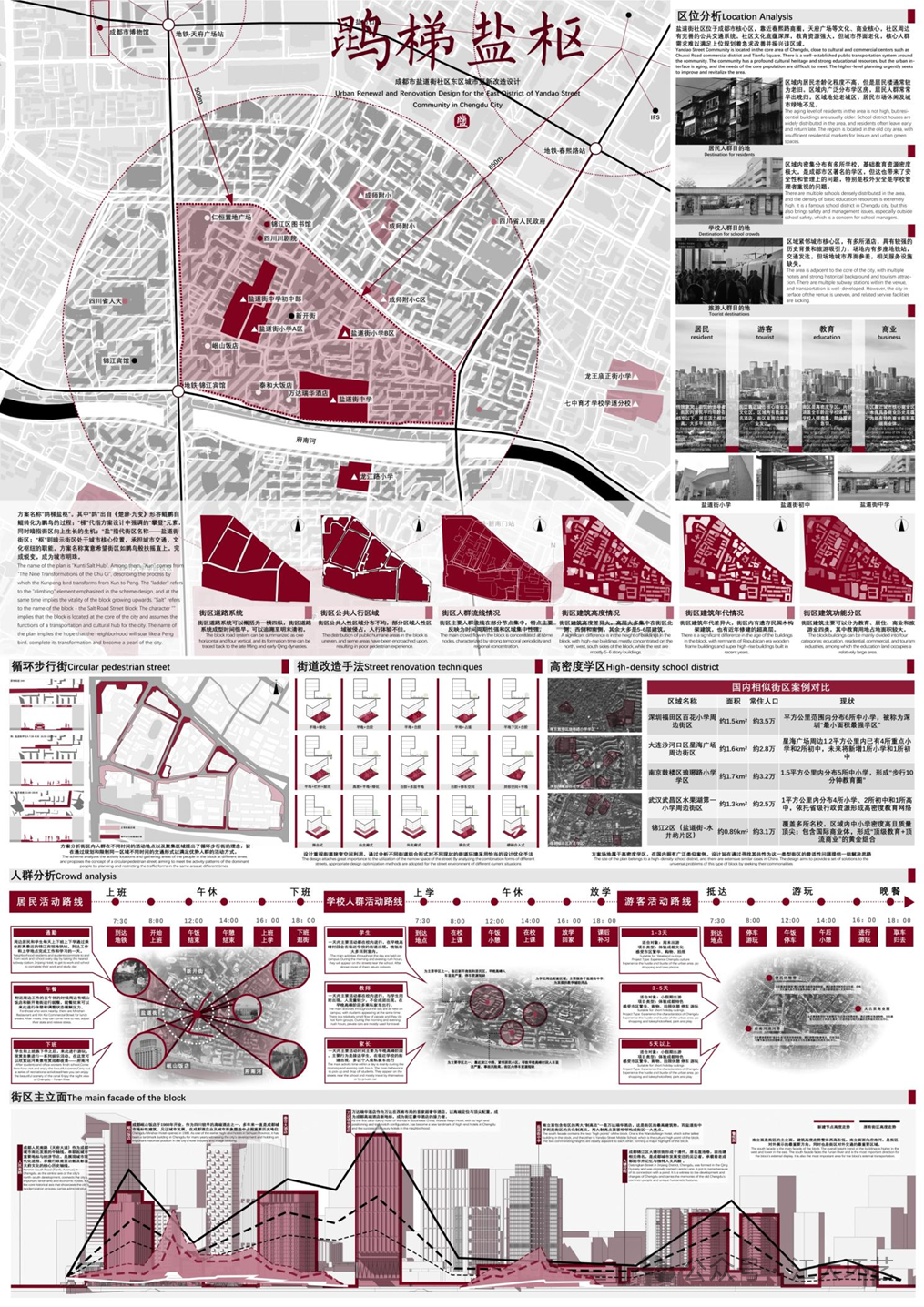

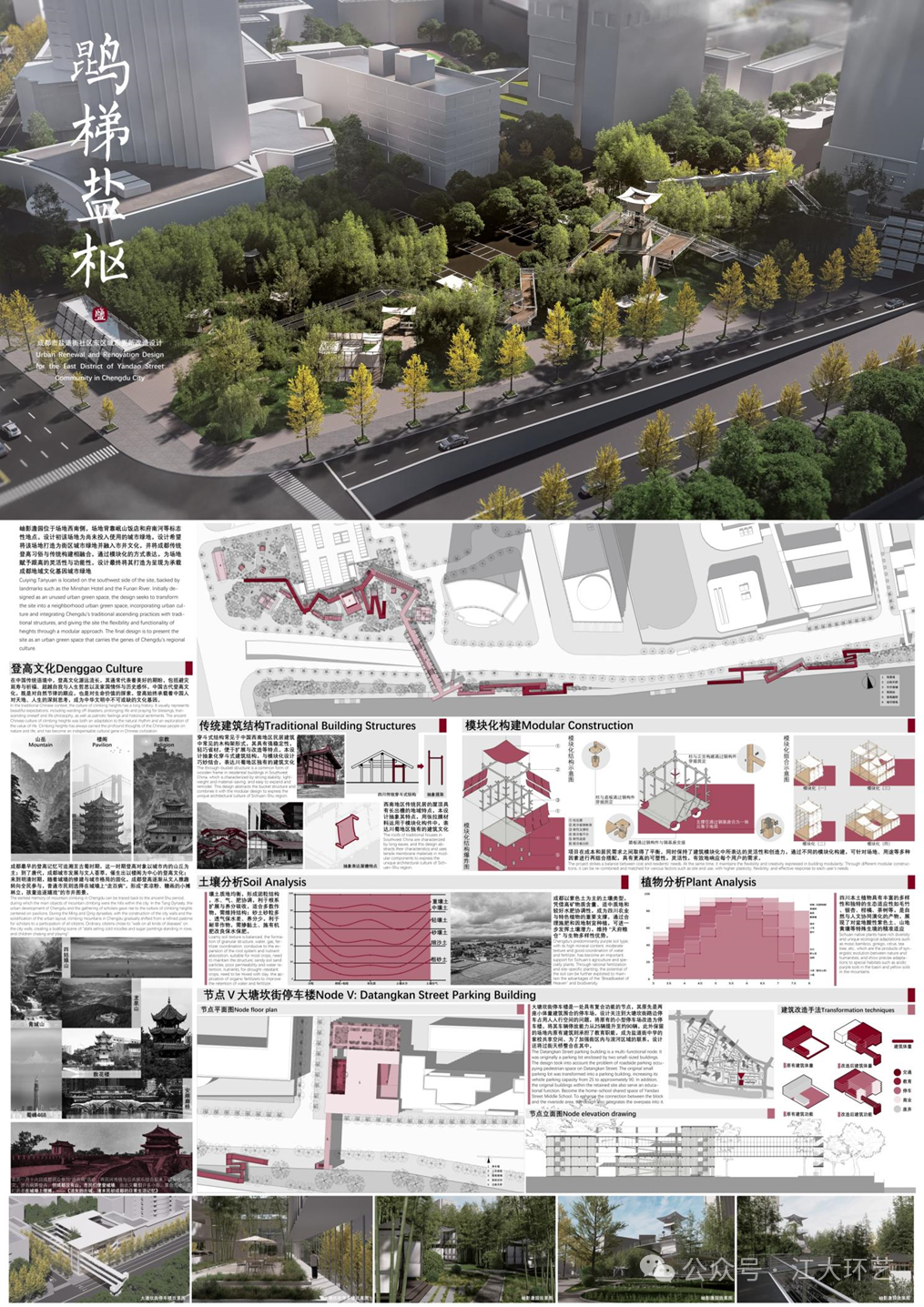

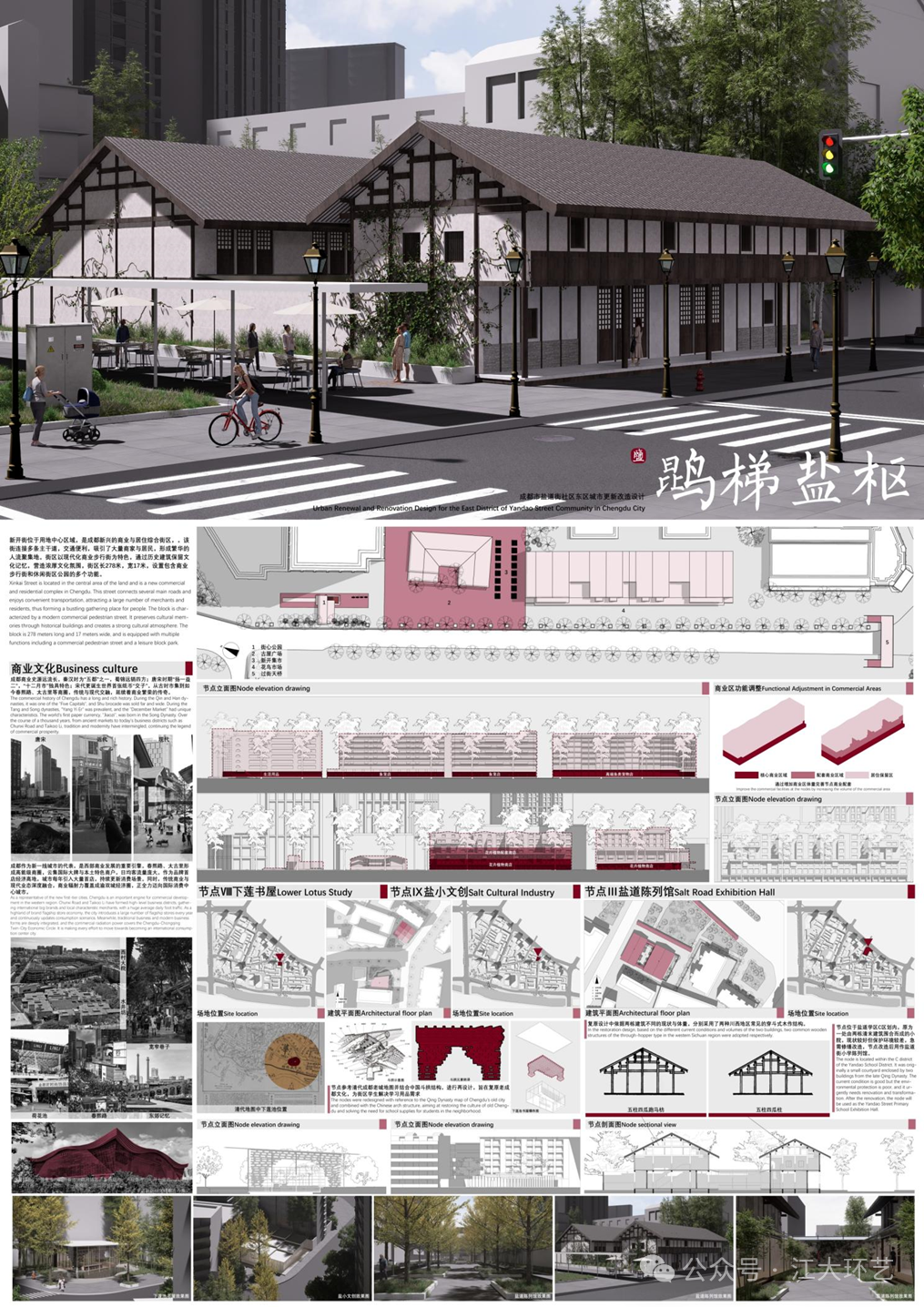

01 “鹍梯盐枢”成都市盐道街社区更新设计

作者:黄子逸、方湛卿、刁冠中

指导老师:范剑才、姬琳

设计说明:项目位于四川省成都市锦江区,靠近成都传统核心区。近年来,上级政府注重区域城市更新与品质提升,设计从场地特征切入,通过解构场地特征获取空间设计元素,使方案具有文化与形式的双重在地性。设计秉持以人为本的设计理念,倡导人与自然和谐共生。设计过程中始终将“人本”放在首位,充分满足场地人群需求。项目希望通过设计推动街区持续进步,最终完成蜕变,使街区成为城市区域发展的活力增长极。项目场地作为成都市内的重要学区,区域内高密度分布有四校五区,高密度的学校人群成为影响设计的重要因素和功能导向。场地同时是城市旅游产业的重要部分,街区内建有数座高品质酒店。因而在详细设计中在不同节点内设置了教育空间,文化中心,商业集市,城市绿地,交通设施等功能,以期从全方面提升街区空间体验。

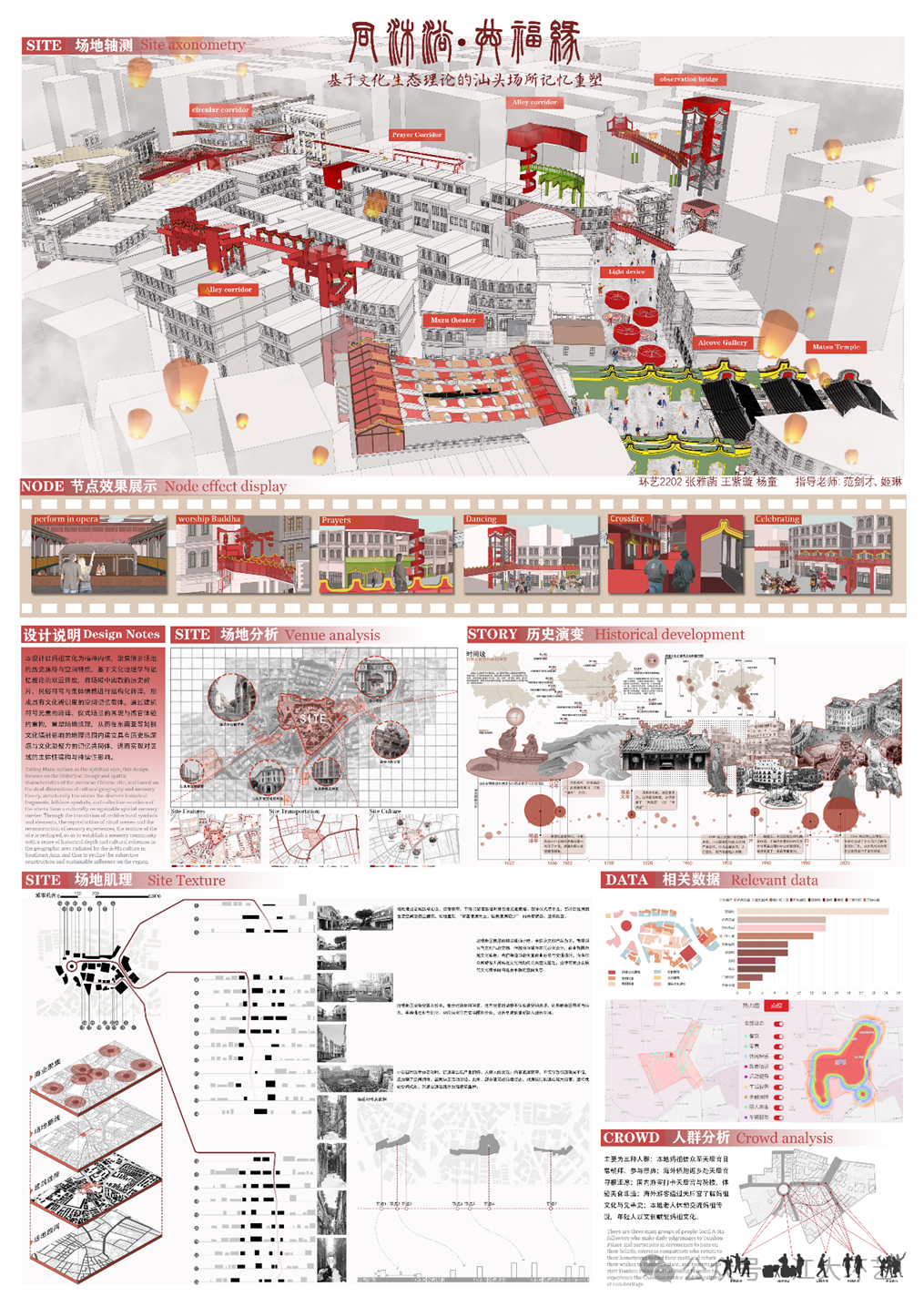

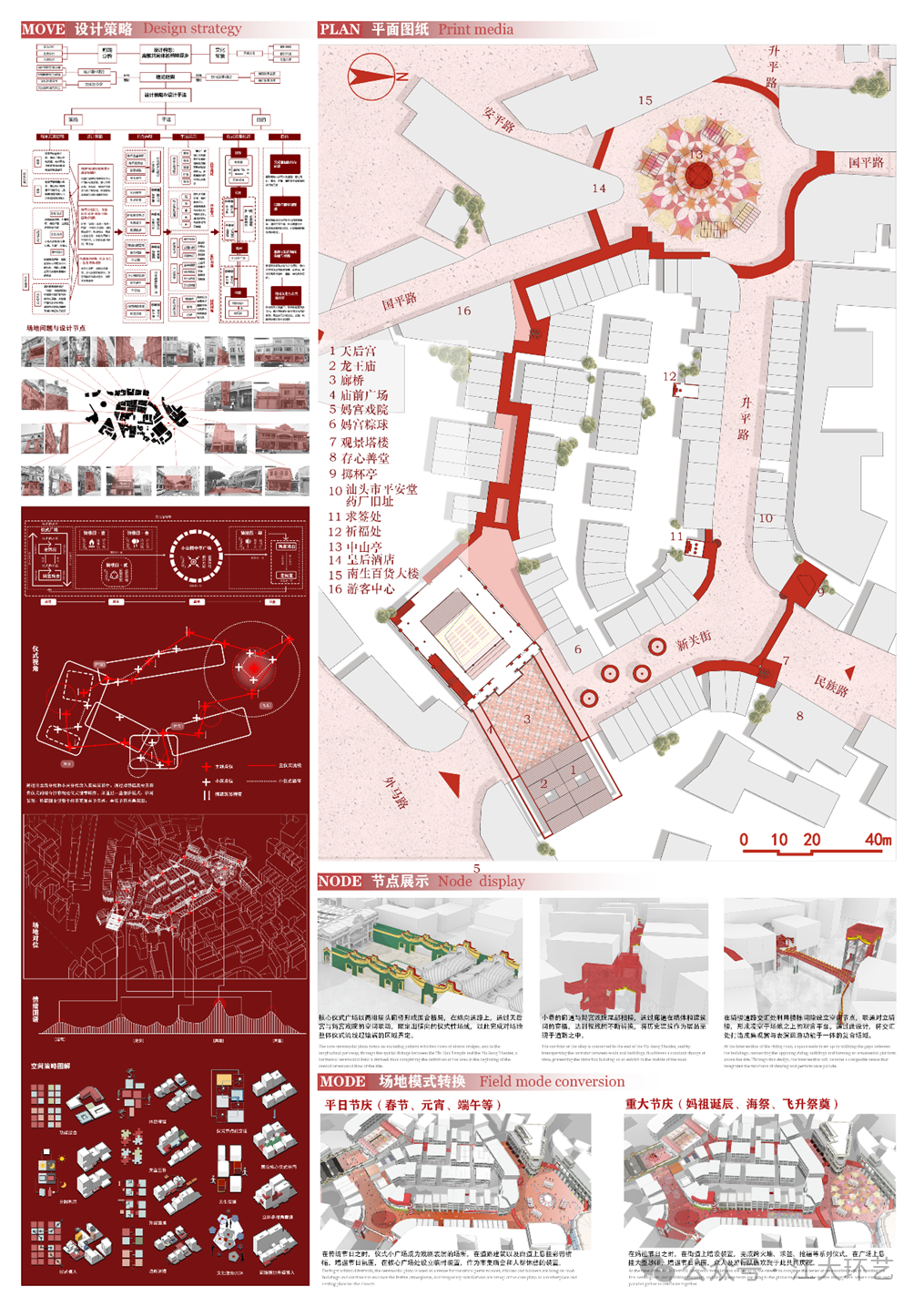

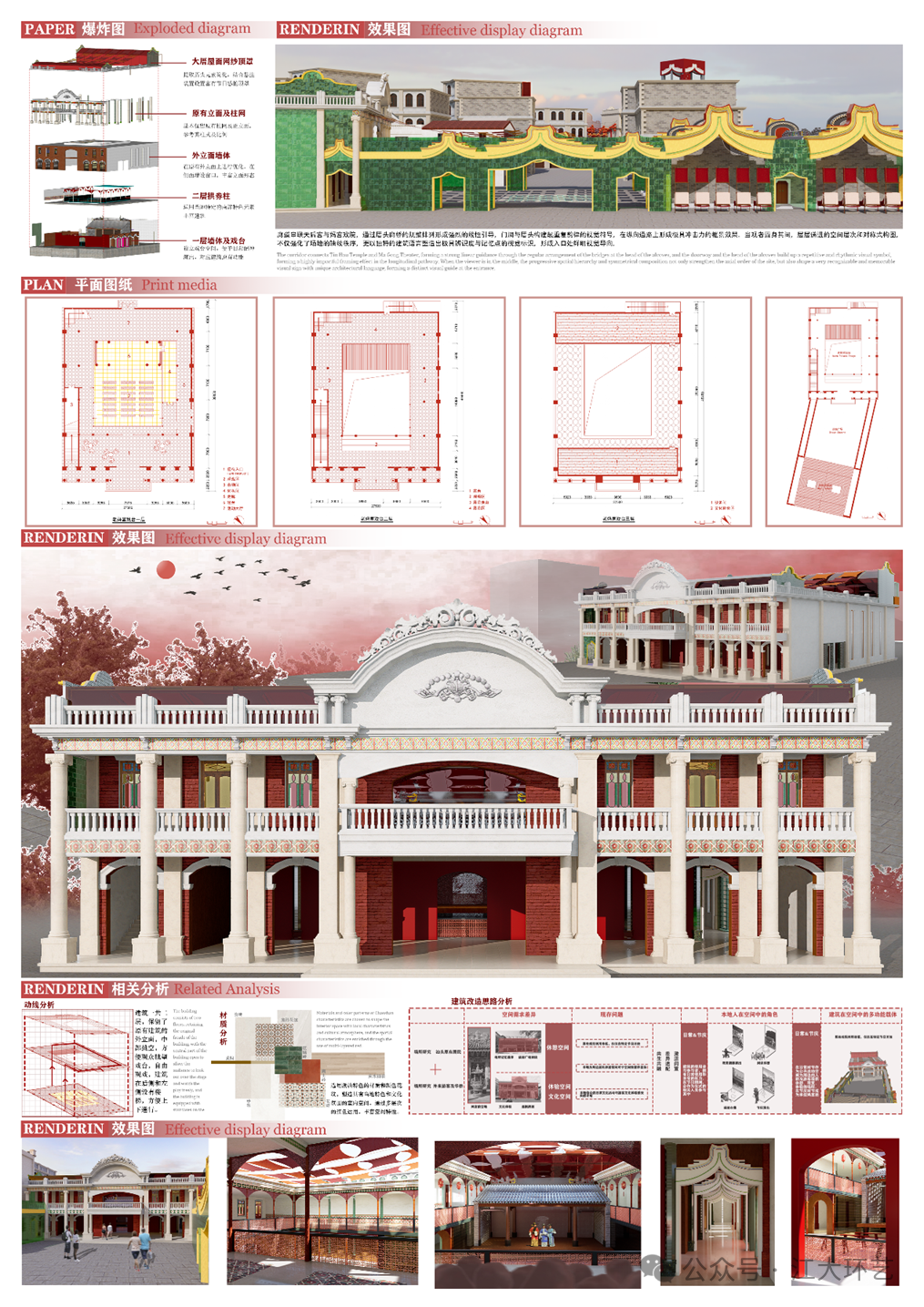

02 同沐浴·共福缘

作者:张雅涵、王紫璇、杨童

指导老师:范剑才、姬琳

设计说明:本设计以妈祖文化为精神内核,聚焦侨乡场地的历史脉络与空间特质,基于文化地理学与记忆理论的双重维度,将场域中离散的历史碎片、民俗符号与集体情感进行结构化转译,形成具有文化辨识度的空间记忆载体。通过建筑符号元素的转译、仪式场景的再现与感官体验的重构,重塑场地肌理,从而在东南亚等妈祖文化辐射影响的地理范围内建立具有历史纵深感与文化凝聚力的记忆共同体,进而实现对区域的主体性建构与持续性影响。

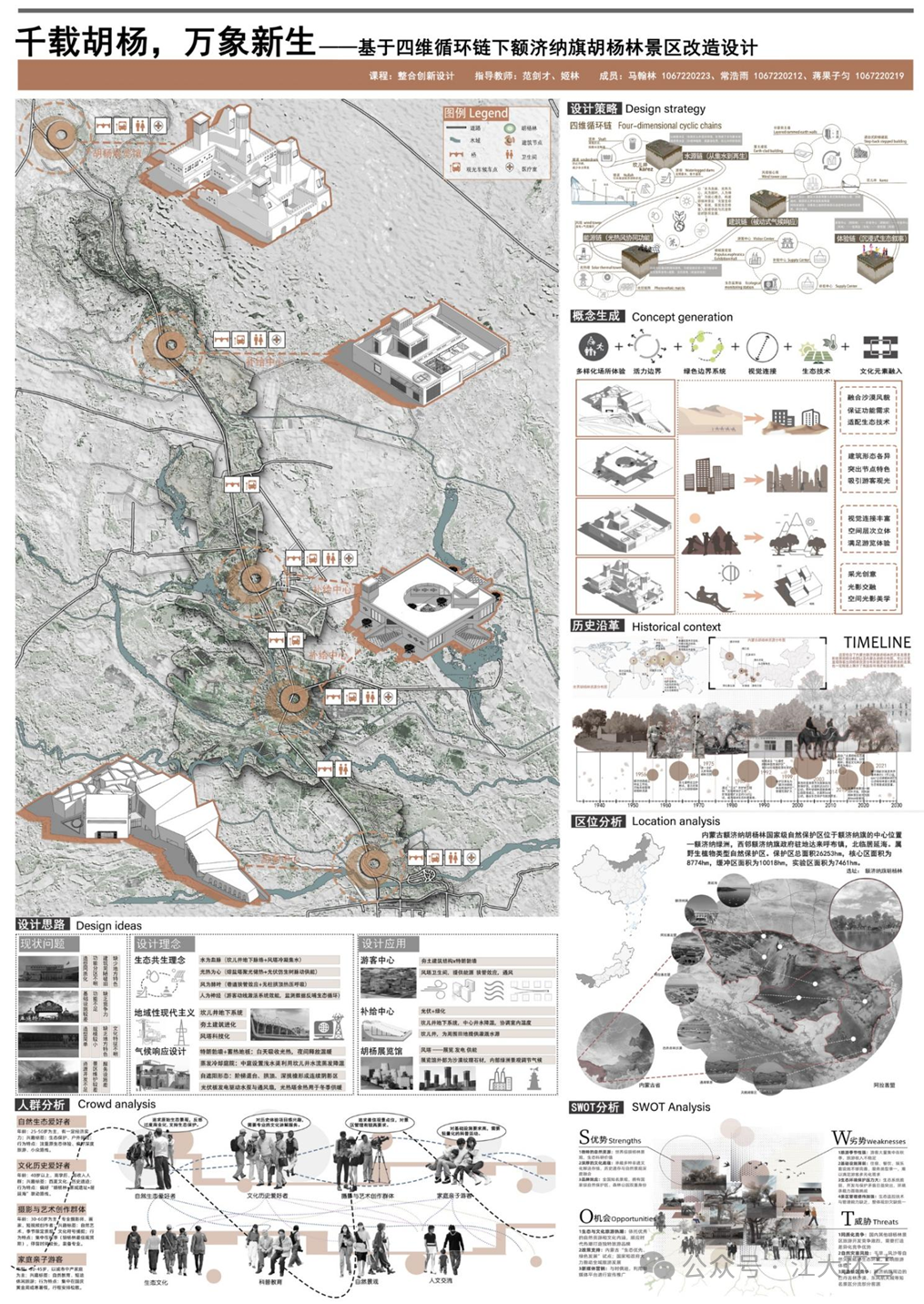

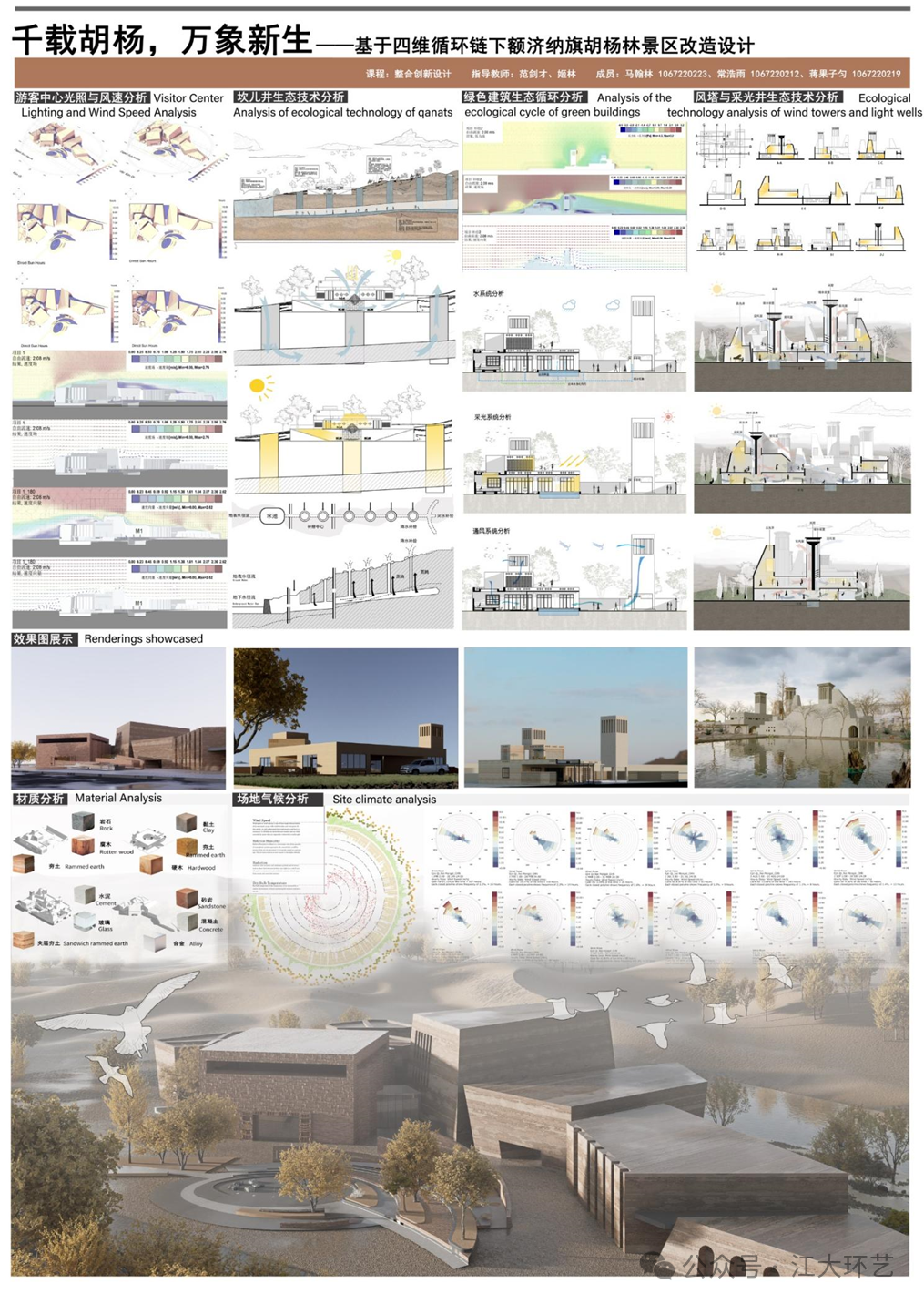

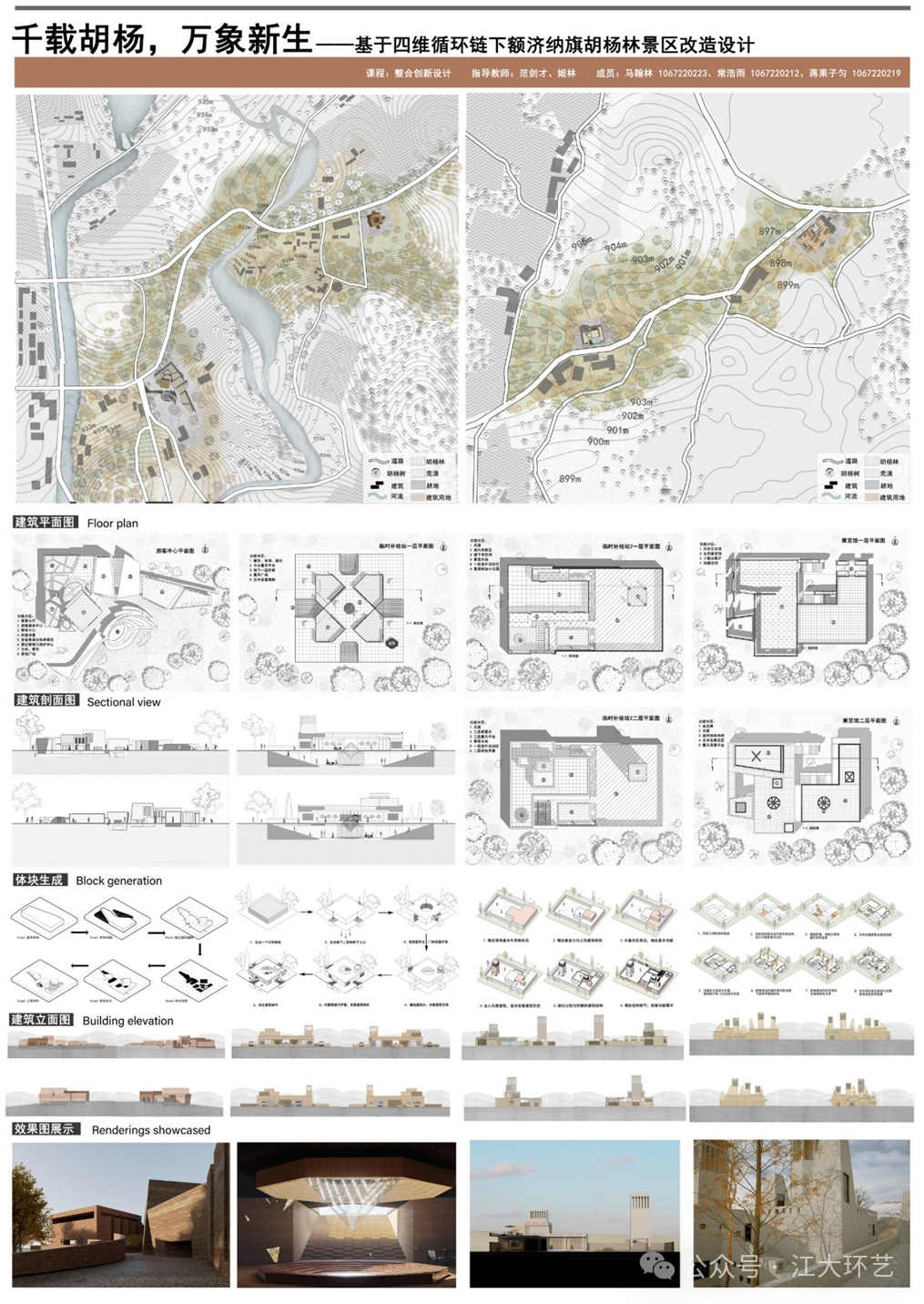

03 千载胡杨,万象新生——基于四维循环链下额济纳旗胡杨林景区改造设计

作者:马翰林、常浩雨、蒋果子匀

指导老师:范剑才、姬琳

设计说明:针对胡杨林景区生态脆弱、资源利用低效现状,本设计以生态共生理念、地域韧性主义为指引,构建 “四维循环链” 策略。围绕水源链,打造山地集水区、绿洲用水区,实现水资源再生;能源链整合光热风能,借光伏矩阵、光热塔、风塔协同供能;建筑链践行被动式气候响应,运用本土生土、气候表皮适配环境;体验链以沉浸式生态叙事,串联游客中心等场景 。依托坎儿井地下系统,夯土建筑融合风驱弱科技引风塔,强化地域韧性,响应融合被动式与主动式生态策略。设计聚焦游客中心、补给中心、生态展览馆、展览观景塔,促成水、光、风、人互动转化,实现水为血脉、光热为心、风为肺叶、人为神经,塑造生态可持续的景区更新范例。

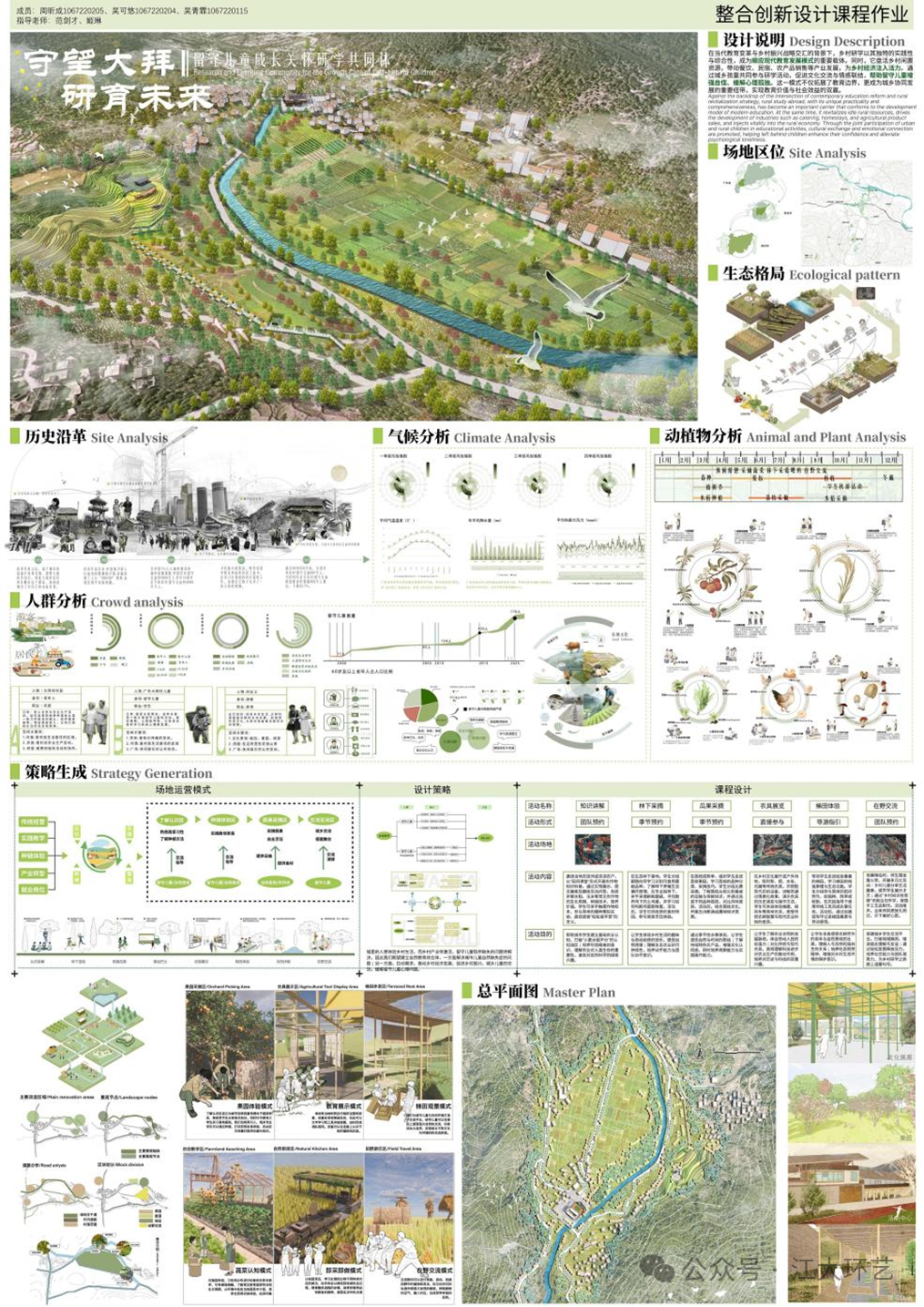

04 守望大拜,研育未来——留守儿童成长关怀研学共同体设计

作者:周昕成、吴可悠、吴青霏

指导教师:范剑才、姬琳

设计说明:在当代教育变革与乡村振兴战略深度融合的背景下,“守望大拜,研育未来” 留守儿童成长关怀研学共同体设计应运而生。该设计以乡村研学为核心载体,巧妙融合实践性与综合性教育理念,不仅为乡村教育模式创新提供了新思路,更通过盘活乡村闲置资源,带动餐饮、民宿、农产品销售等多元产业协同发展,为乡村经济注入了强劲活力。设计聚焦城乡孩童共同参与的研学活动场景构建,通过沉浸式的互动体验设计,促进不同生活背景下孩童间的文化交流与情感联结。在具体实践中,设计团队深入分析场地气候、动植物资源等自然条件,结合农具展廊、梯田景观、乡村综合体等实体空间打造,形成了 “自然探索 — 文化体验 — 劳动实践” 三位一体的课程体系。

,时长02:25

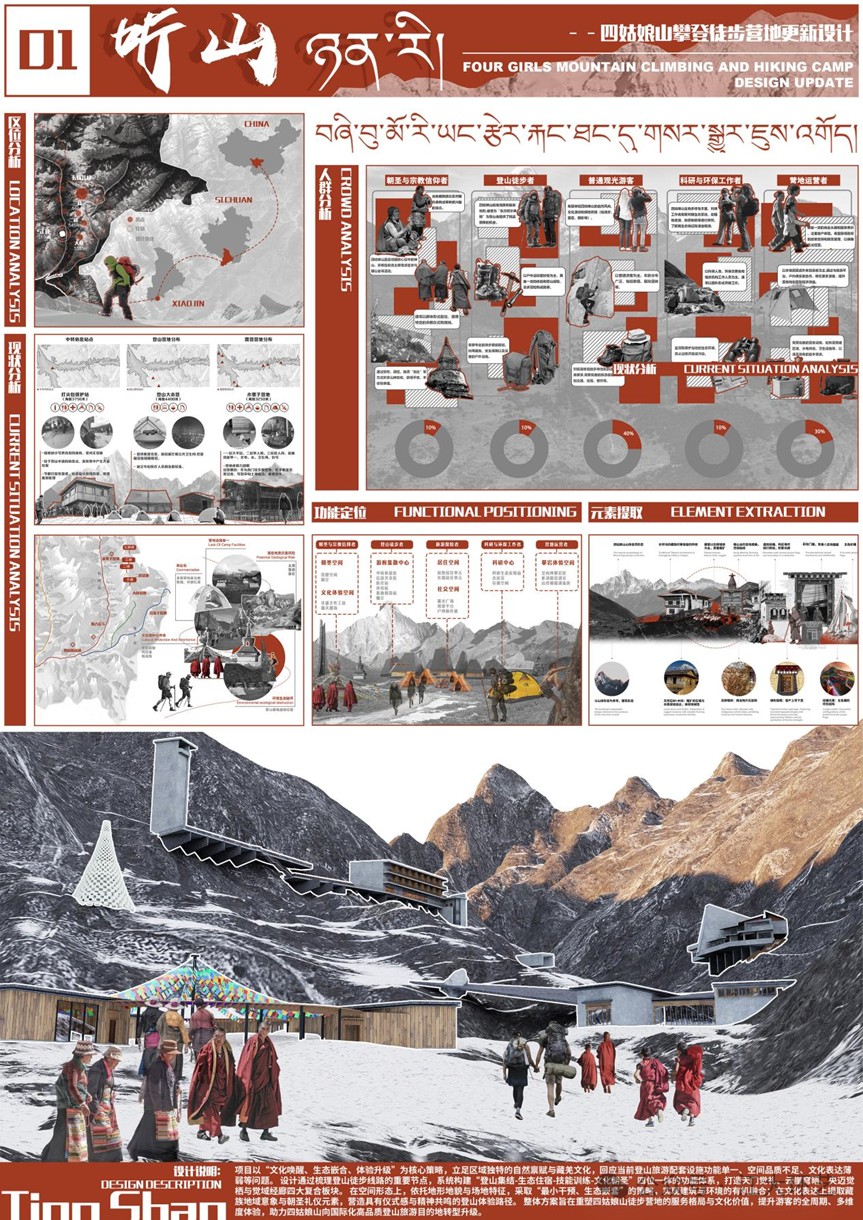

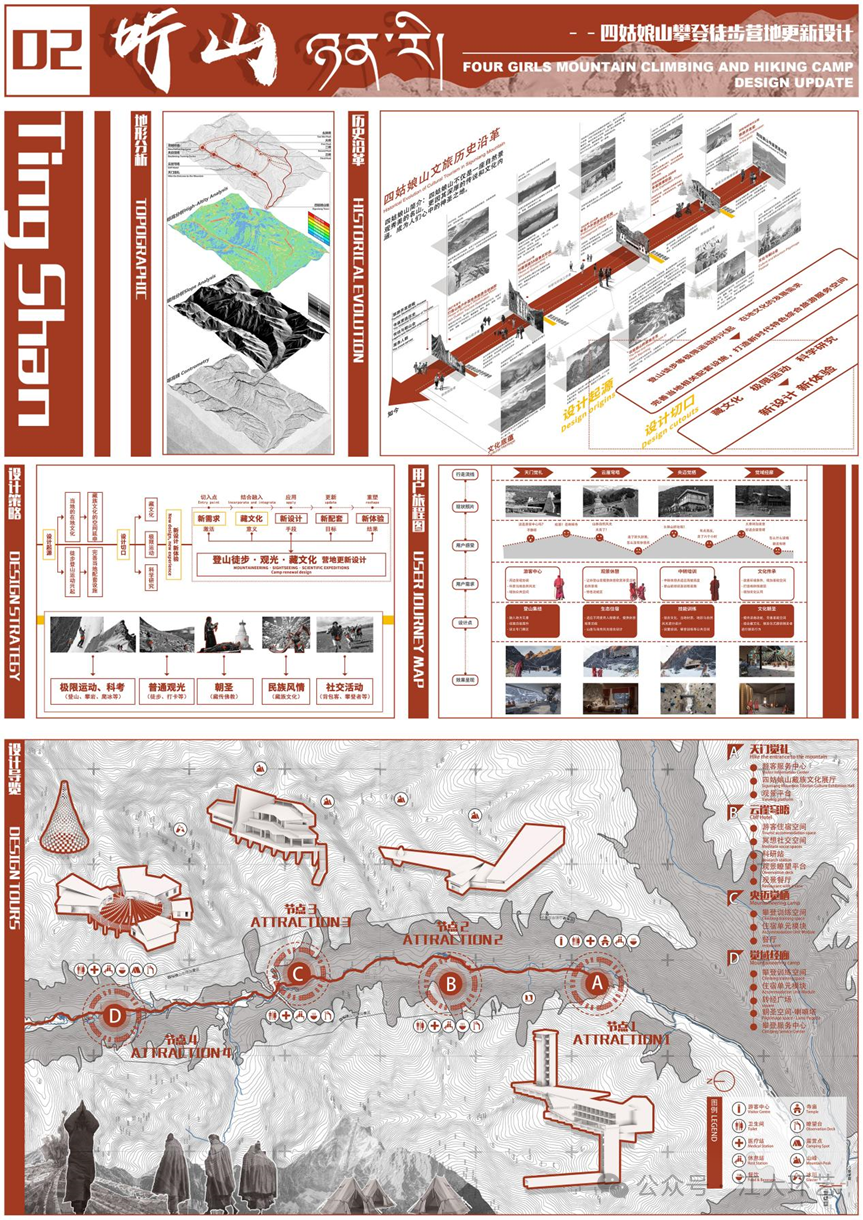

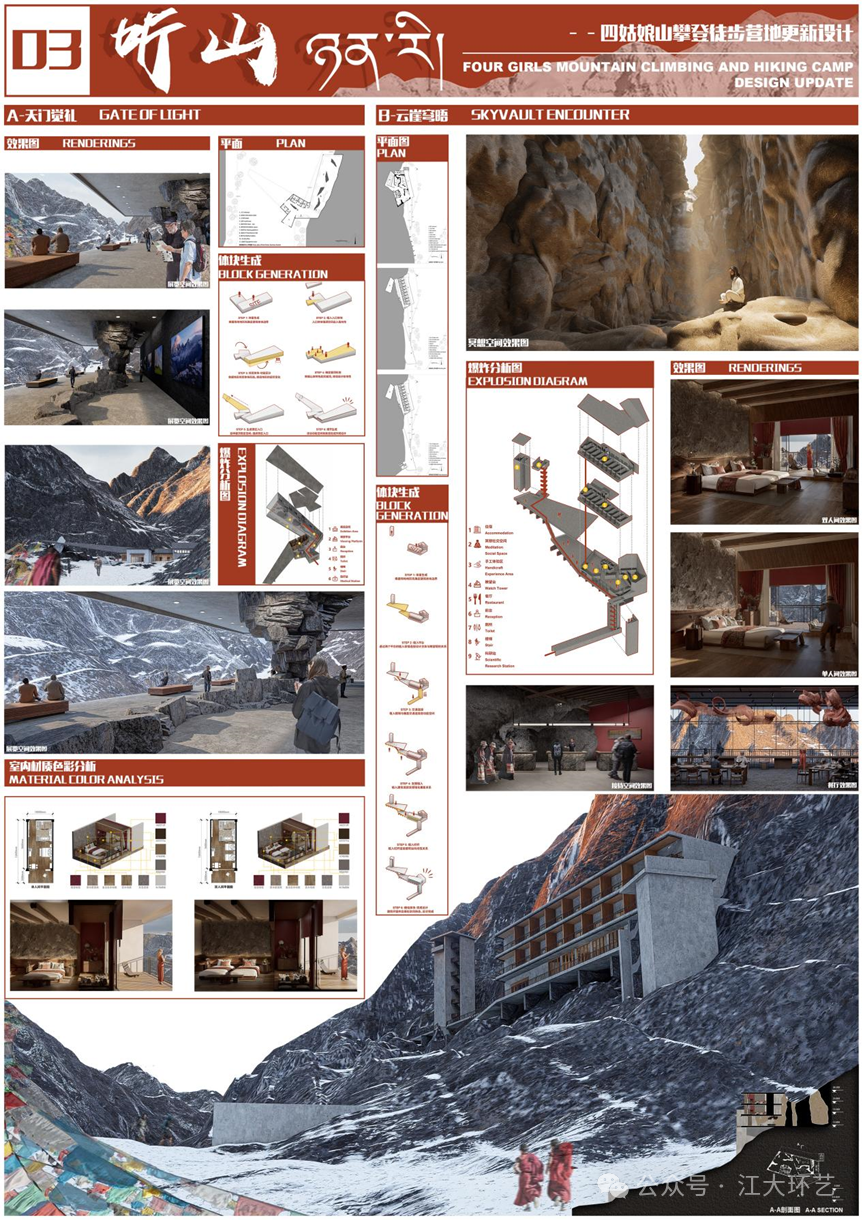

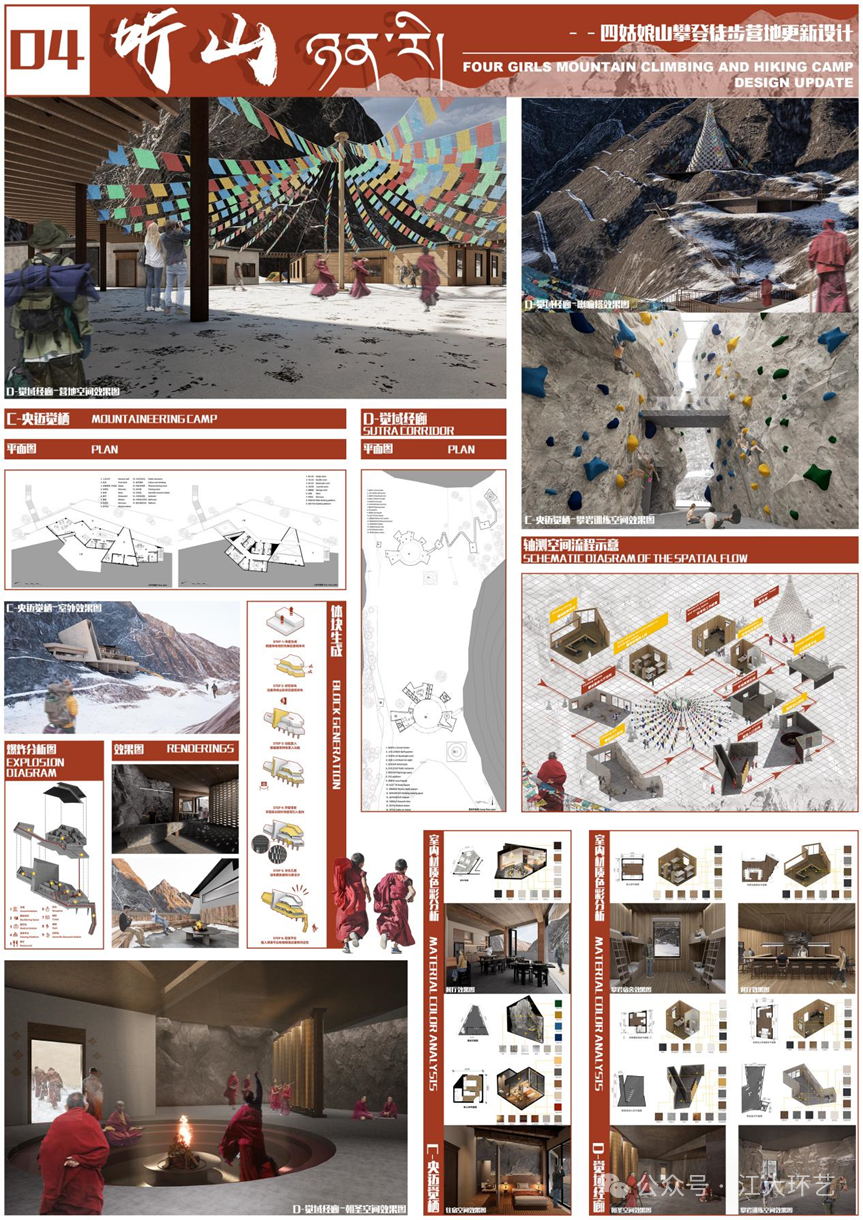

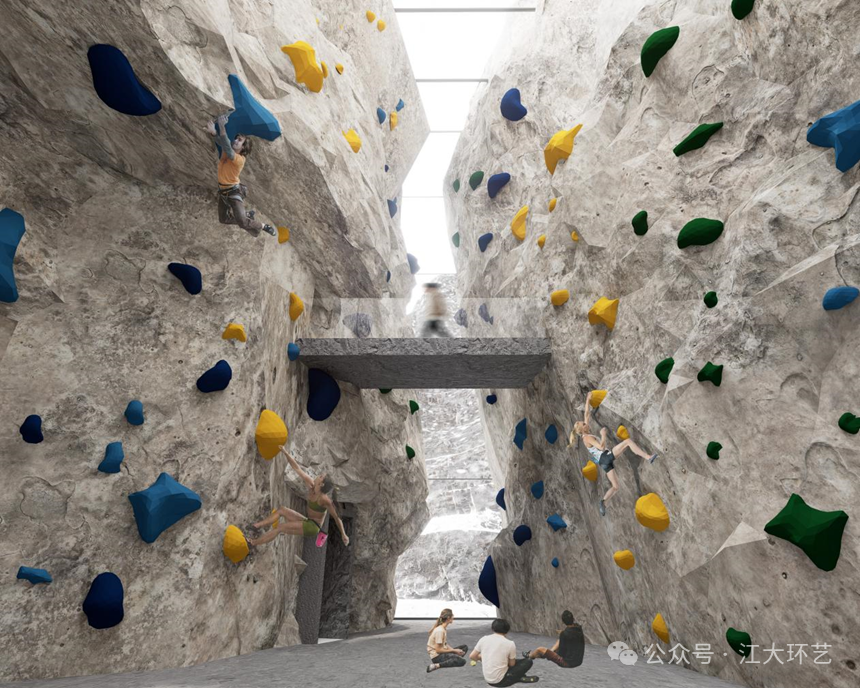

05 听山——四姑娘山攀登徒步营地更新设计

作者:刘昀萌、YONGJIAN SOO、卢奕飞

指导教师:宣炜、魏娜

设计说明:项目以“文化唤醒、生态嵌合、体验升级”为核心策略,立足区域独特的自然禀赋与藏羌文化,回应当前登山旅游配套设施功能单一、空间品质不足、文化表达薄弱等问题。设计通过梳理登山徒步线路的重要节点,系统构建“登山集结-生态住宿-技能训练-文化朝圣”四位一体的功能体系,打造天门觉礼、云崖穹晤、央迈觉栖与觉域经廊四大复合板块。在空间形态上,依托地形地貌与场地特征,采取“最小干预、生态嵌套”的策略,实现建筑与环境的有机融合;在文化表达上提取藏族地域意象与朝圣礼仪元素,营造具有仪式感与精神共鸣的登山体验路径。整体方案旨在重塑四姑娘山徒步营地的服务格局与文化价值,提升游客的全周期、多维度体验,助力四姑娘山向国际化高品质登山旅游目的地转型升级。

06 渔彩集——基于地域色谱理论下的渔业交易空间改造

作者:曲家钰、康文希、黄壹蕾

指导教师:宣炜、魏娜

设计说明:嵊山岛上的渔港,是东海嵊泗渔场里名气最大的渔港,它代表着当年千舟竞海、鱼虾满仓的一段光辉岁月。本项目根据渔民画、礁石肌理、靠山彩房、七彩灯塔等本土视觉元素,构成了独特的海洋色谱基因库,后以地域色谱为理论核心,通过科学提取、转译与重构嵊山色彩密码,打造一个兼具渔业体验、娱乐休闲、城市度假、与文化记忆的当代渔市空间。

设计主要对象主要为前来嵊山岛旅游的游客,设计以渔业为线索,贯彻室内外三大设计组团,为游客提供从海产购买到观海享食,再到亲临海上、文化体验输出和科普教育的一站式服务。嵊港聚场主题鲜明以室内海产交易为主,色调为原木蓝色,浪尖鲜市在保留传统的架构基础上在色彩上融入当地特色,以粉蓝原木为主,注重游客在内的体验感和舒适性,业态丰富。彩礁聚落打造海上的高端居住艺术,在呼应前端色彩设计的同时,为旅客提供旅行的最佳服务后盾。整个设计不仅注重游客的体验性,舒适性和便利性,更注重视觉导向性和文化传播性,为游客提供完美体验,更加的丰富嵊山渔业的发展脉络,引发未来嵊山渔业的发展道路的思考。

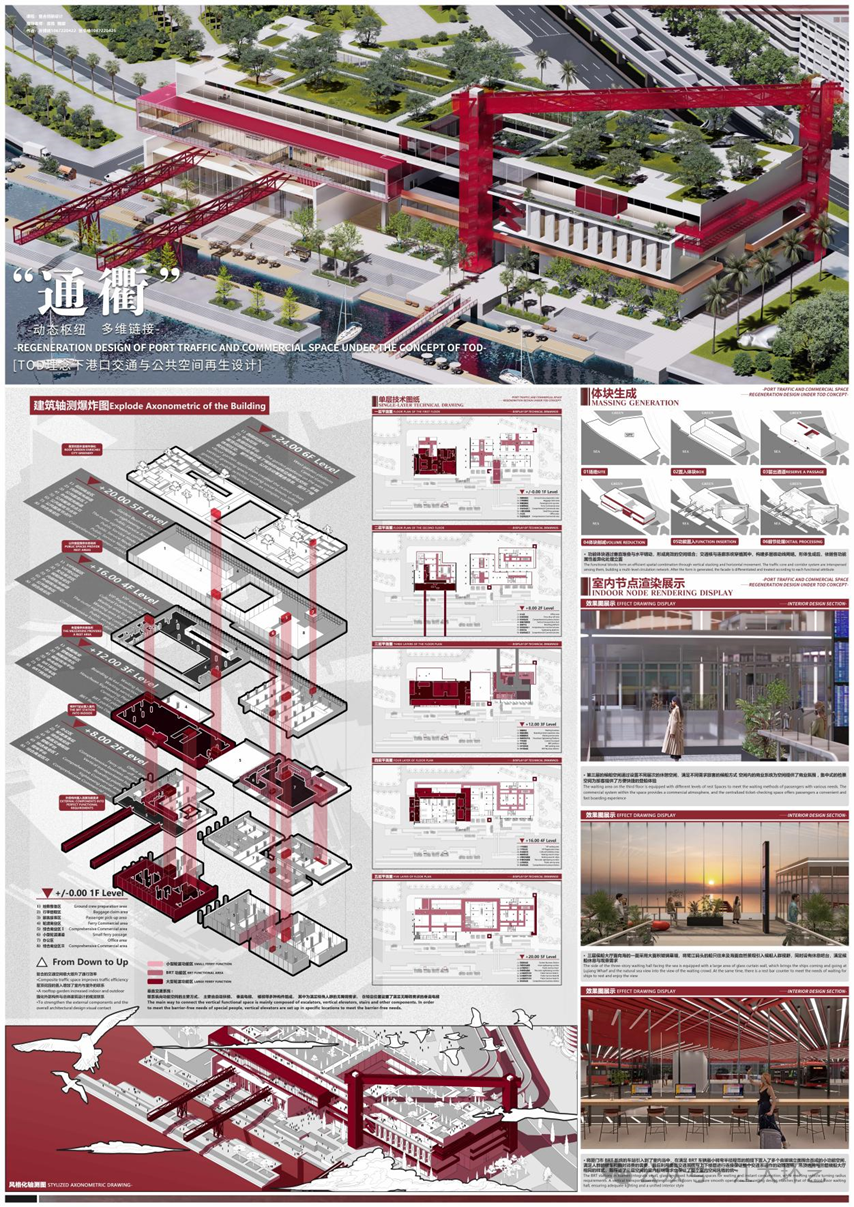

07 “通衢”TOD理念下港口交通与公共空间再生设计

作者:孙博瑞、张书维

指导教师:宣炜、魏娜

设计说明:本设计立足于城市发展的现实背景,从居民需求、场地条件和城市问题三大维度出发,提出“按需布置功能、结合场地展开设计、系统性破解城市发展困境”的总体策略。在交通设计方面,坚持以人为本的理念,充分考虑居民日常出行的便捷性与舒适性,通过优化交通流线组织、完善换乘衔接体系、提升步行可达性等方式,打造一个高效、安全、舒适的交通环境。同时,创新应用TOD(以公共交通为导向的开发)模式,将轨道交通、常规公交、慢行系统等多种交通方式有机融合,推动站点周边土地的集约化利用与功能复合化发展,促进城市空间结构优化升级。在城市发展理念引导下,设计融入绿色低碳、可持续发展的思路,如采用绿色建筑材料、设置生态景观廊道、推广新能源交通配套设施等,助力城市实现绿色转型。最终构建的现代化动态交通枢纽不仅具备强大的交通集散能力,更是一个功能复合、空间宜人、形象协调、面向未来发展的城市活力核心,其造型设计充分考虑与城市立面的整体协调,体现出时代感与地域特色的融合,成为展示城市形象与发展水平的重要载体。

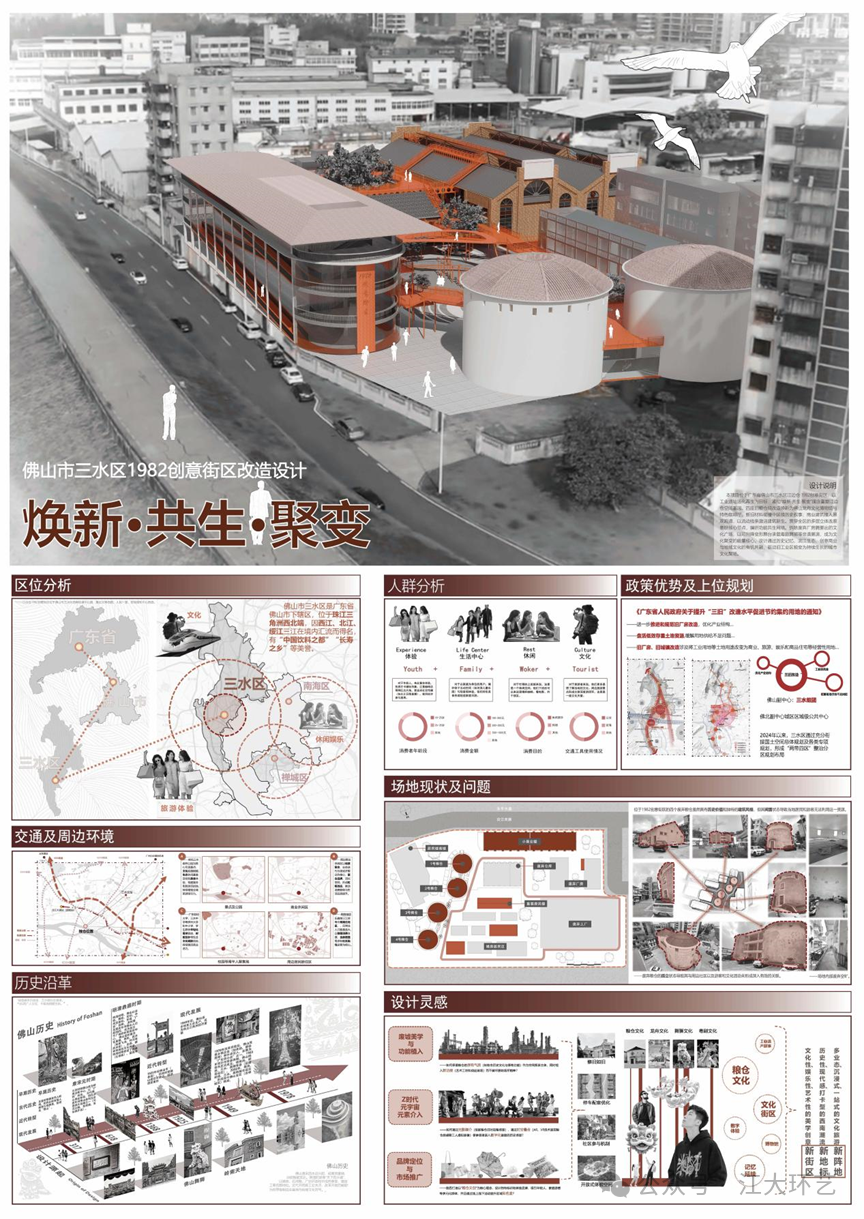

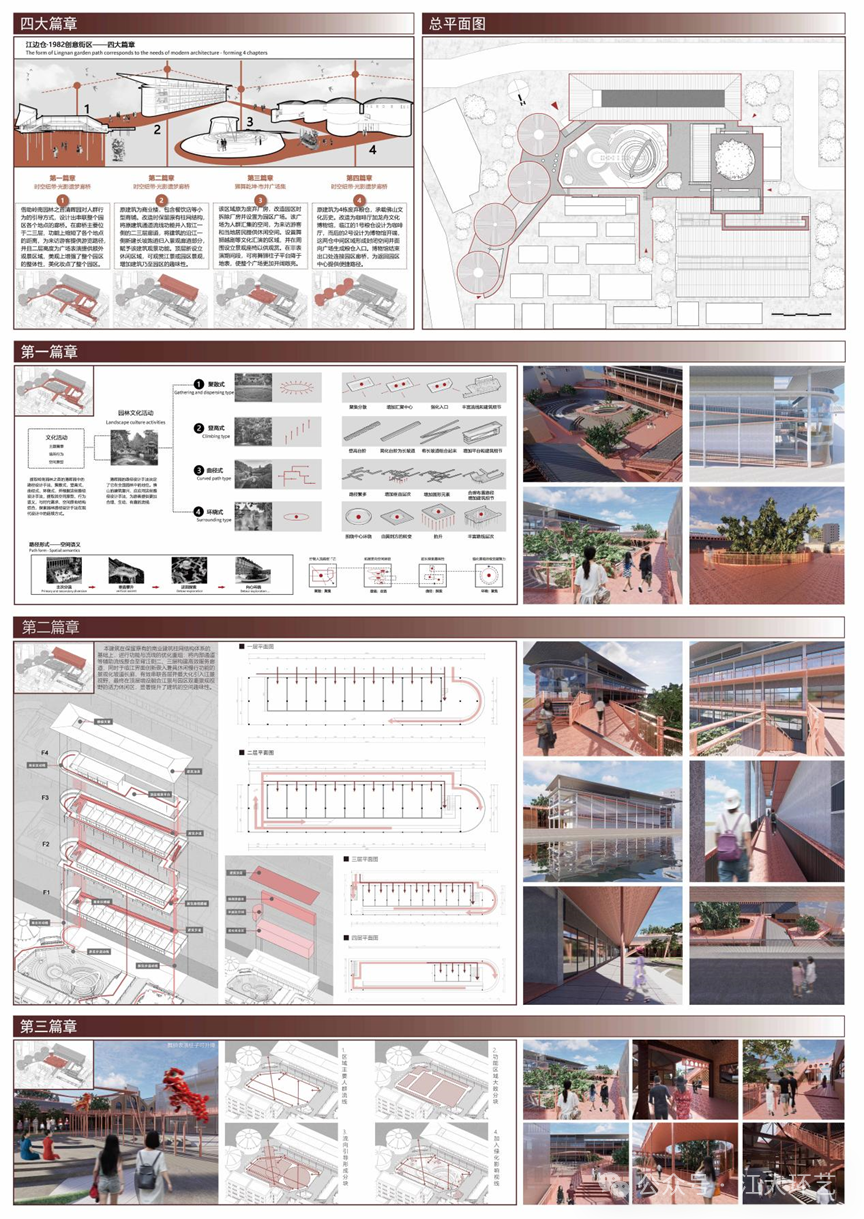

08 焕新·共生·聚变——佛山市三水区1982创意街区改造设计

作者:苟航、韩振衣

指导教师:宣炜、魏娜

设计说明:本项目位于广东省佛山市三水区江边仓·1982创意街区,以工业遗址活化再生为目标,紧扣“焕新·共生·聚变”理念重塑江边仓空间基因。四座旧粮仓经改造焕新为佛山龙舟文化博物馆与特色咖啡厅,新旧材料碰撞中延续历史叙事;商业建筑植入景观跑道,以流动线条激活建筑新生。贯穿全区的多层立体连廊串联核心节点,编织功能共生网络。拆除废弃厂房腾挪出的文化广场,以可升降变形舞台承载粤剧舞狮等非遗展演,成为文化聚变的能量核心。设计通过历史记忆、滨江生态、创意商业与地域文化的有机共融,驱动旧工业区蜕变为持续生长的城市文化聚场。

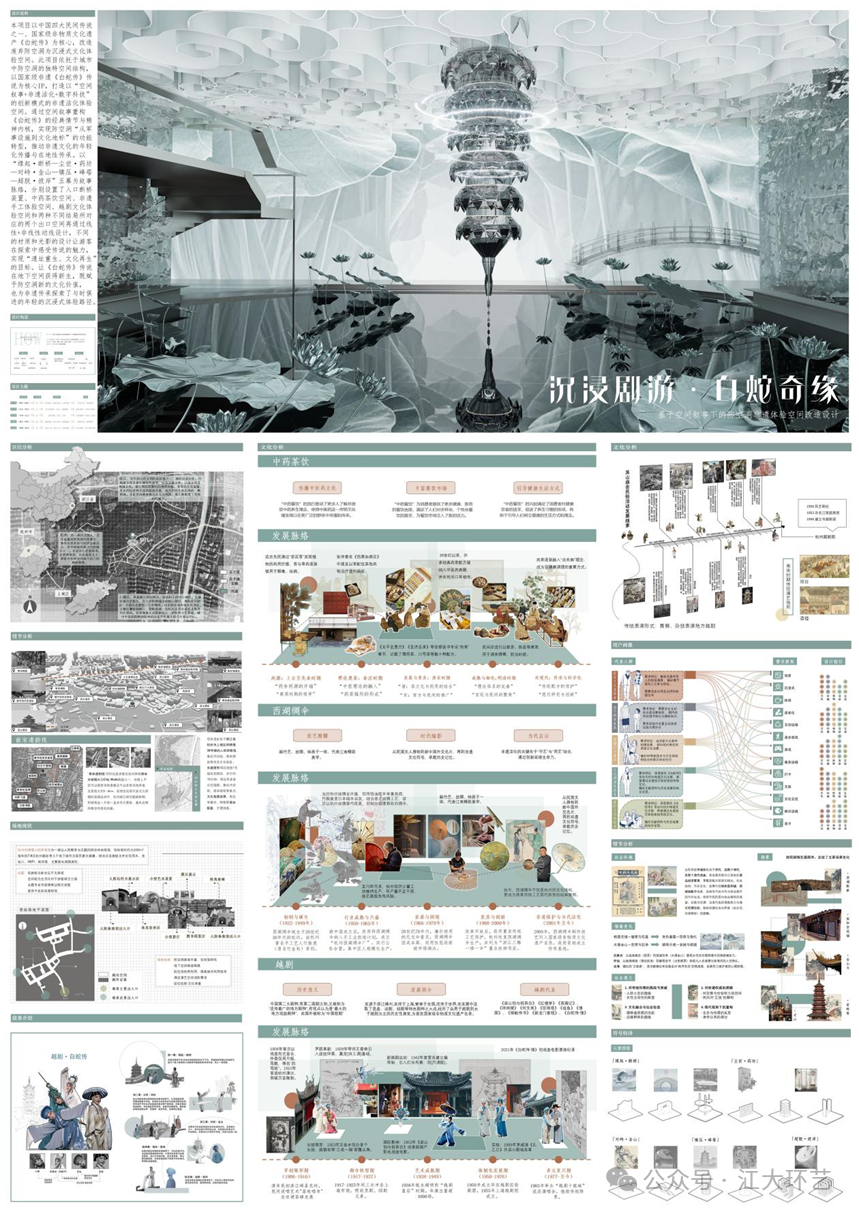

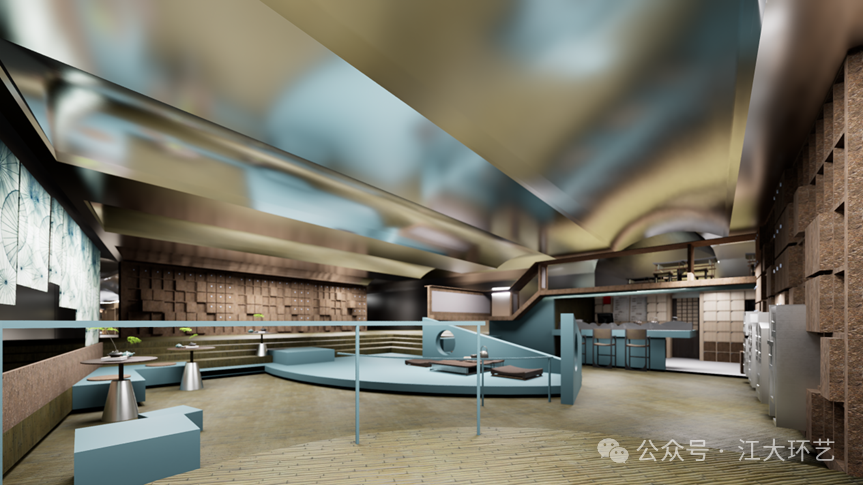

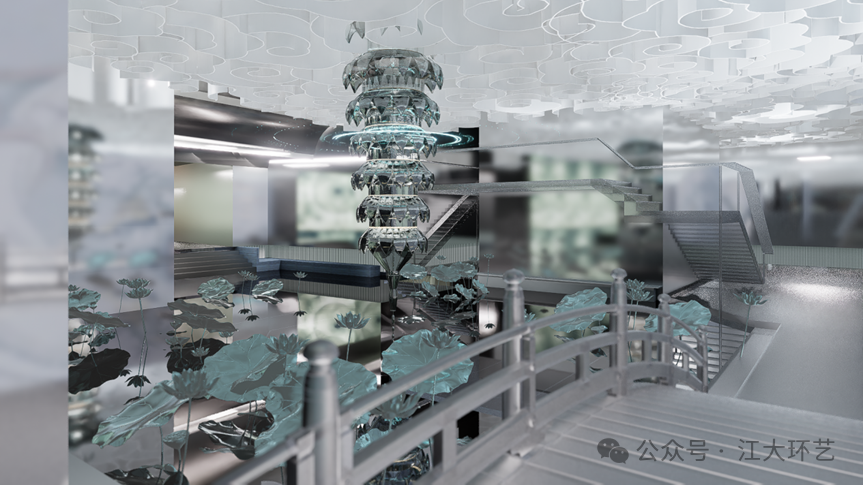

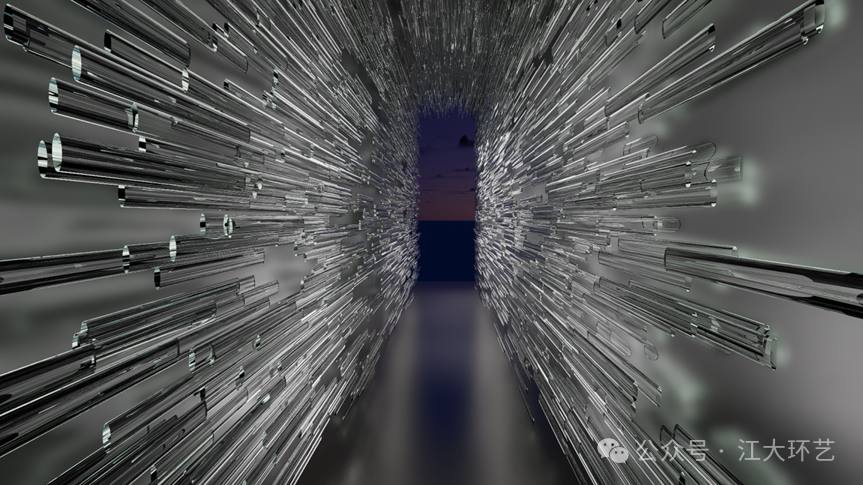

09 沉浸剧游·白蛇奇缘——基于空间叙事下的防空洞非遗体验空间改造设计

作者:吕珊杉、张淋漓

指导教师:宣炜、魏娜

设计说明:本项目以中国四大民间传说之一、国家级非物质文化遗产《白蛇传》为核心,改造废弃防空洞为沉浸式文化体验间。此项目依托于城市中防空洞的独特空间结构,以国家级非遗《白蛇传》传说为核心IP,打造以“空间叙事+非遗活化+数字科技”的创新模式的非遗活化体验空间。通过空间叙事重构《白蛇传》的经典情节与精神内核,实现防空洞“从军事设施到文化地标”的功能转型,推动非遗文化的年轻化传播与在地性传承。以“缘起·断桥—尘世·药坊—对峙·金山—镇压·峰塔—超脱·彼岸”五幕为故事脉络,分别设置了入口断桥装置、中药茶饮空间、非遗手工体验空间、越剧文化体验空间和两种不同结局所对应的两个出口空间再通过线性+非线性动线设计,不同的材质和光影的设计让游客在探索中感受传说的魅力,实现“遗址重生、文化再生”的目标。让《白蛇传》传说在地下空间获得新生,既赋予防空洞新的文化价值,也为非遗传承探索了与时俱进的年轻的沉浸式体验路径。

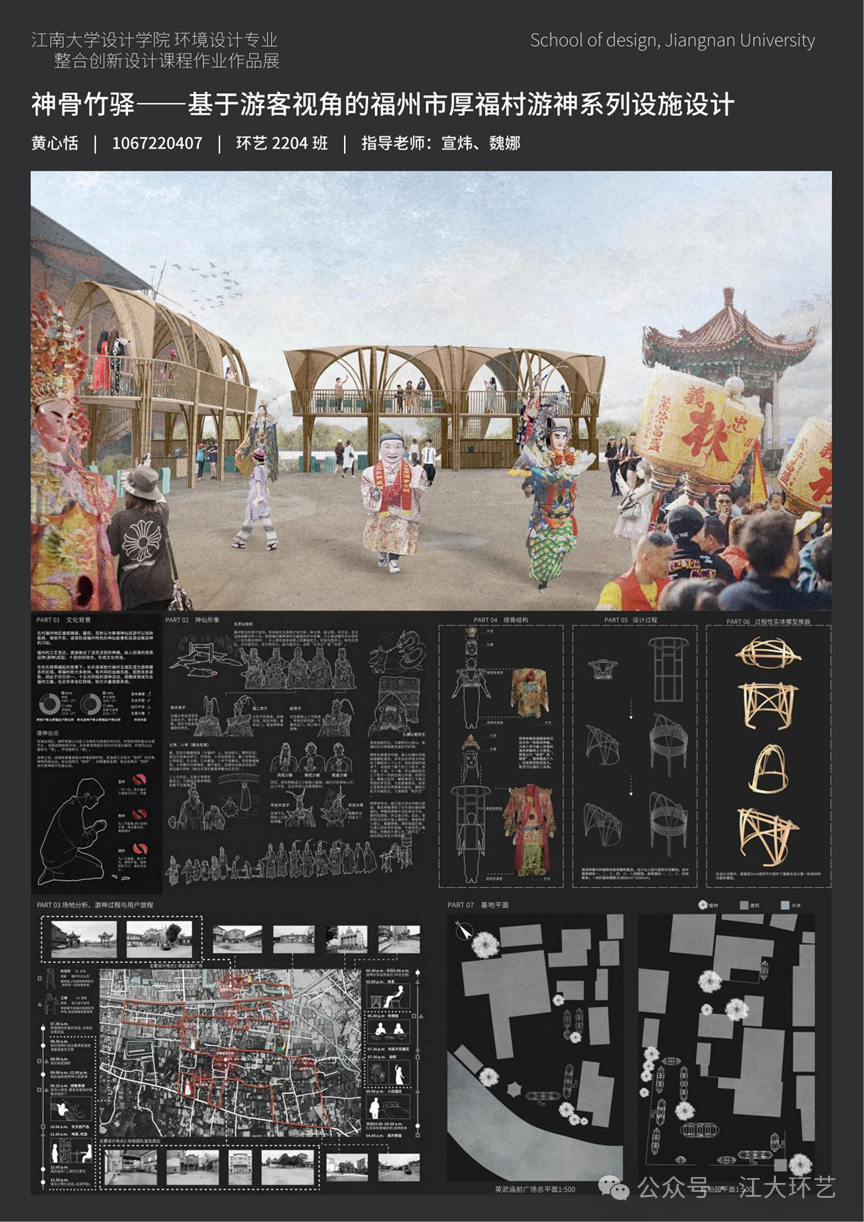

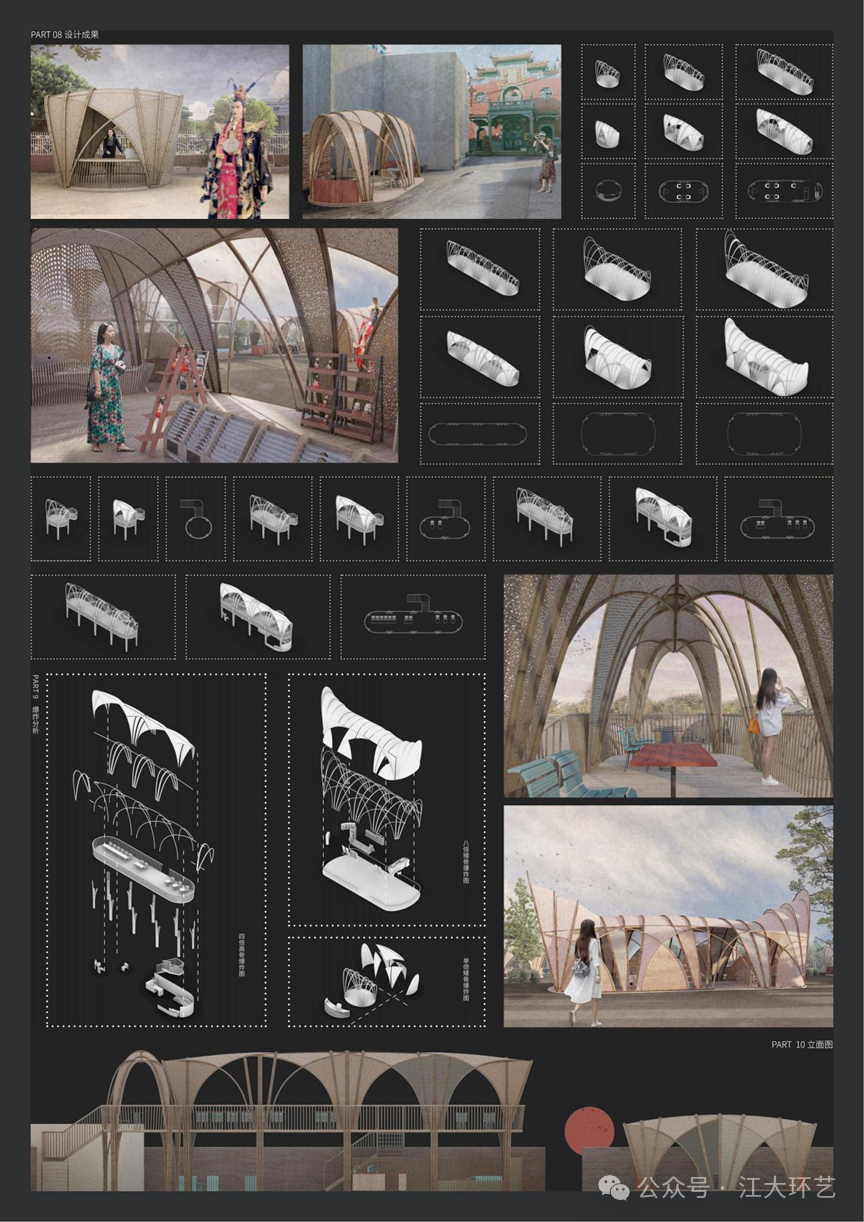

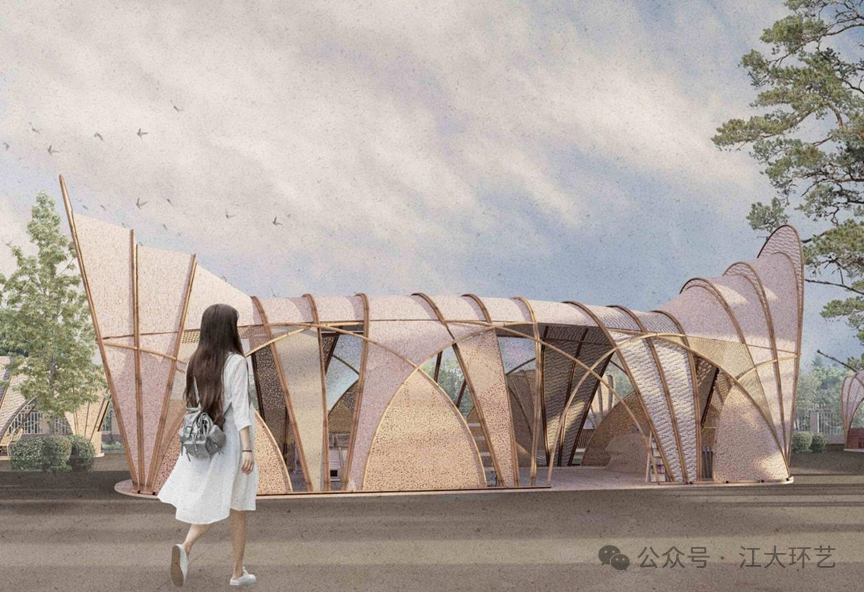

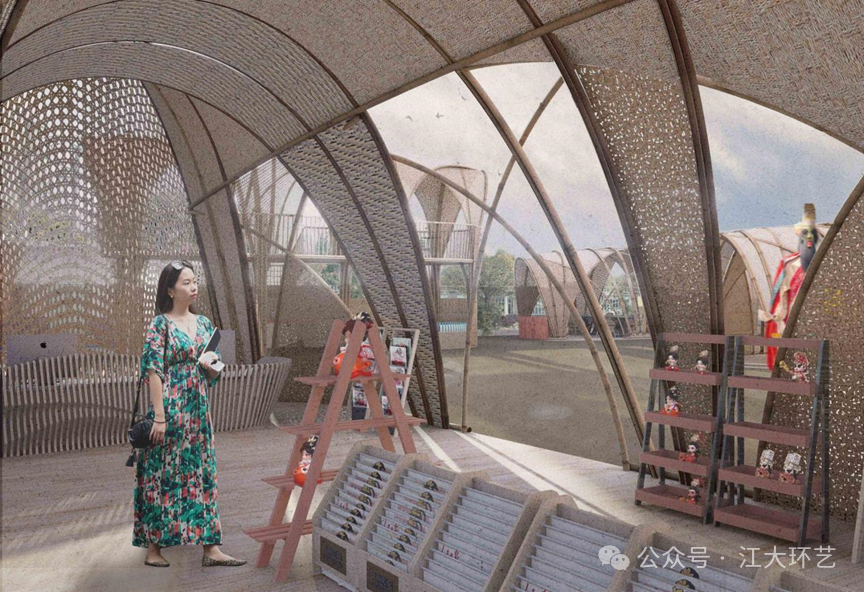

10 神骨竹驿——基于游客视角下的福州市厚福村游神系列设施设计

作者:黄心恬

指导教师:宣炜、魏娜

设计说明:福州长乐厚福游神由于其神明形象生动美观、游神活动富有年味、规模宏大、时间持续长等特点,在近年来走红网络,吸引大量游客来观。然而当地既没有相应的游客服务设施,也缺少足够的用地面积。塔骨本是神像中的竹制支撑结构,扮演者通过穿戴塔骨再披上神仙的衣服、带上头桶以在游神活动中扮演神明。因此本设计创新性的提取塔骨部分结构,依照高矮神像的塔骨分别设计了高矮两种3200mm*3800mm的竹制基本空间框架模块,并为两种基本模块设计了2、3、4、6、8倍组合的空间设计,通过不同的倍数组合和竹编覆面的覆盖差异,满足餐饮、休憩、文创购买等不同需求。解决游客服务缺失、场地限制以及新建空间与原有场地肌理的矛盾等问题。

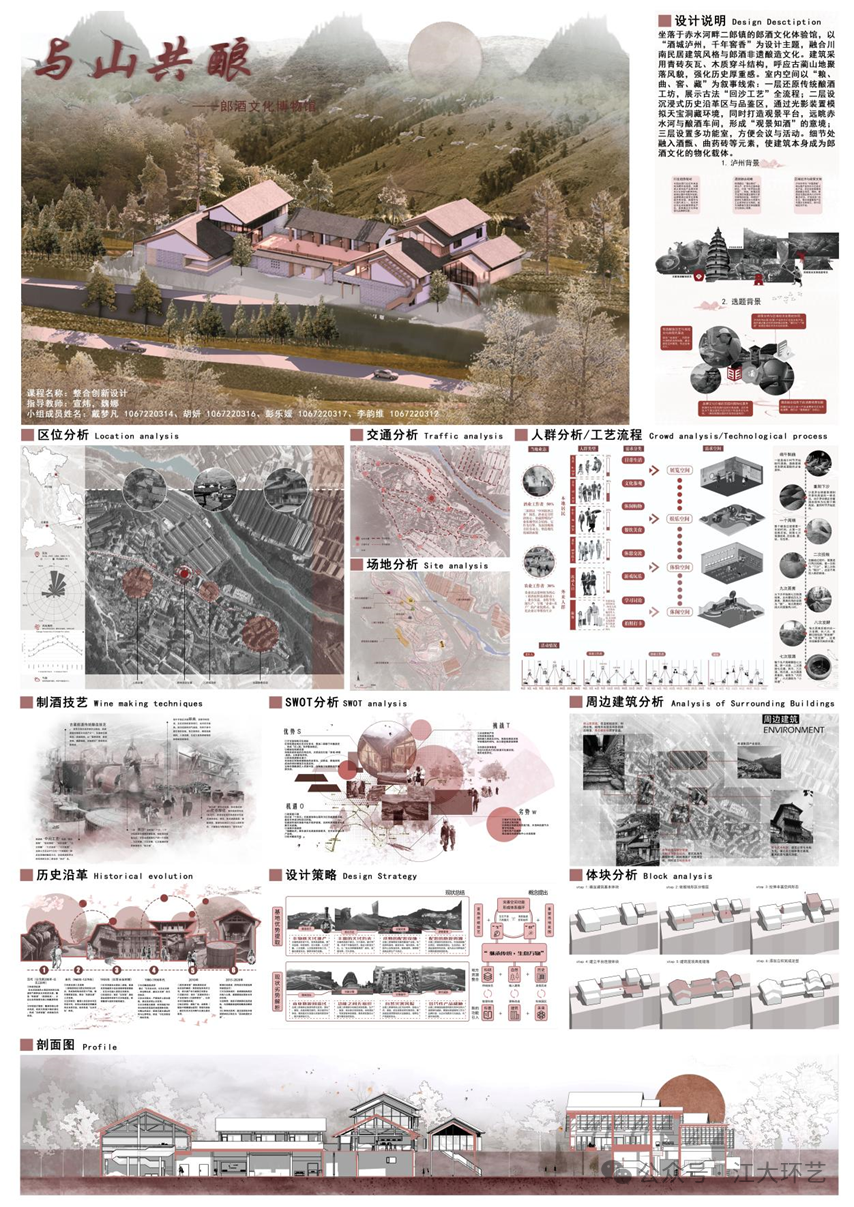

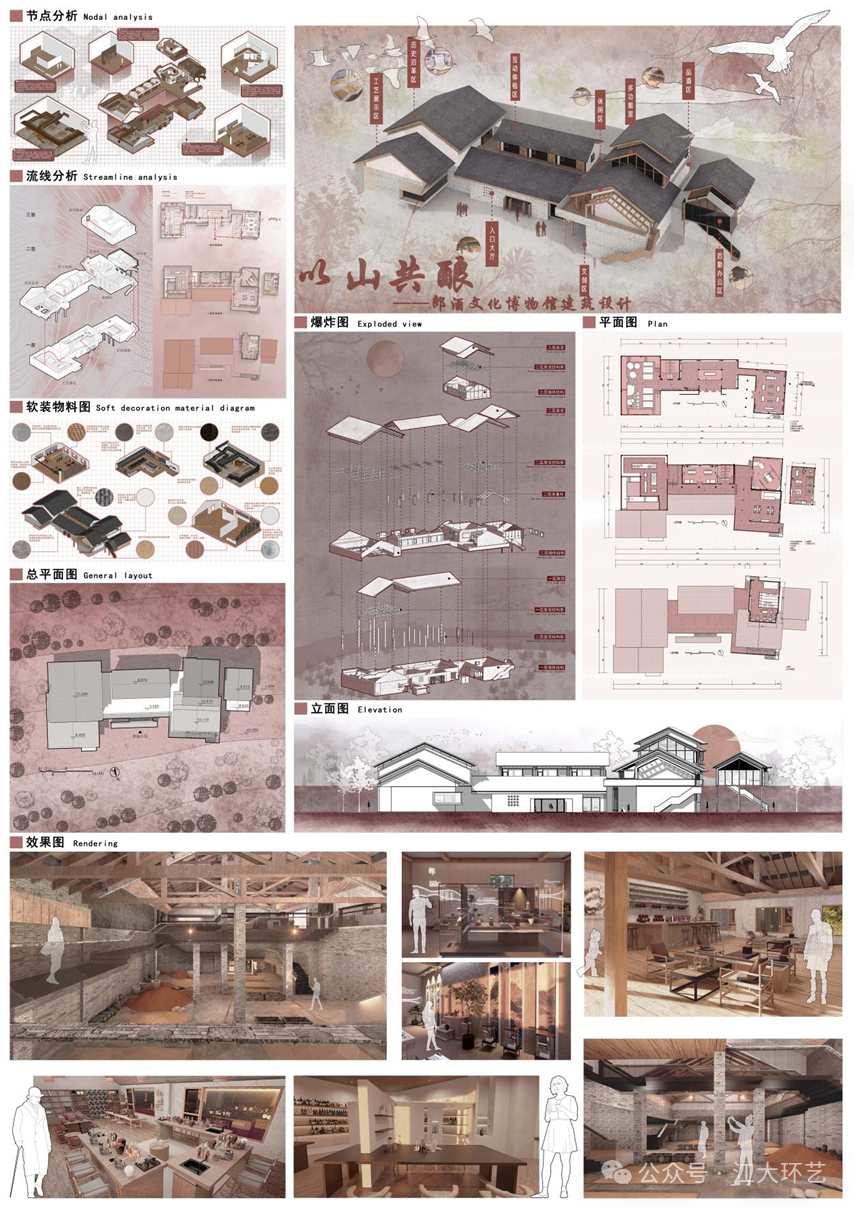

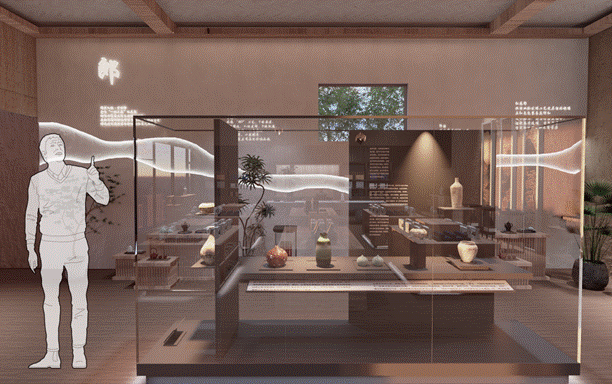

11 与山共酿——郎酒文化博物馆建筑设计

作者:戴梦凡、胡妍、彭乐媛、李韵维

指导教师:宣炜、魏娜

设计说明:坐落于赤水河畔二郎镇的郎酒文化体验馆,以“酒城泸州,千年窖香”为设计主题,融合川南民居建筑风格与郎酒非遗酿造文化。建筑采用青砖灰瓦、木质穿斗结构,呼应古蔺山地聚落风貌,强化历史厚重感。

室内空间以“粮、曲、窖、藏”为叙事线索:一层还原传统酿酒工坊,展示古法“回沙工艺”全流程;二层设沉浸式历史沿革区与品鉴区,通过光影装置模拟天宝洞藏环境,同时打造观景平台,远眺赤水河与酿酒车间,形成“观景知酒”的意境;三层设置多功能室,方便会议与活动。细节处融入酒甑、曲药砖等元素,使建筑本身成为郎酒文化的物化载体。

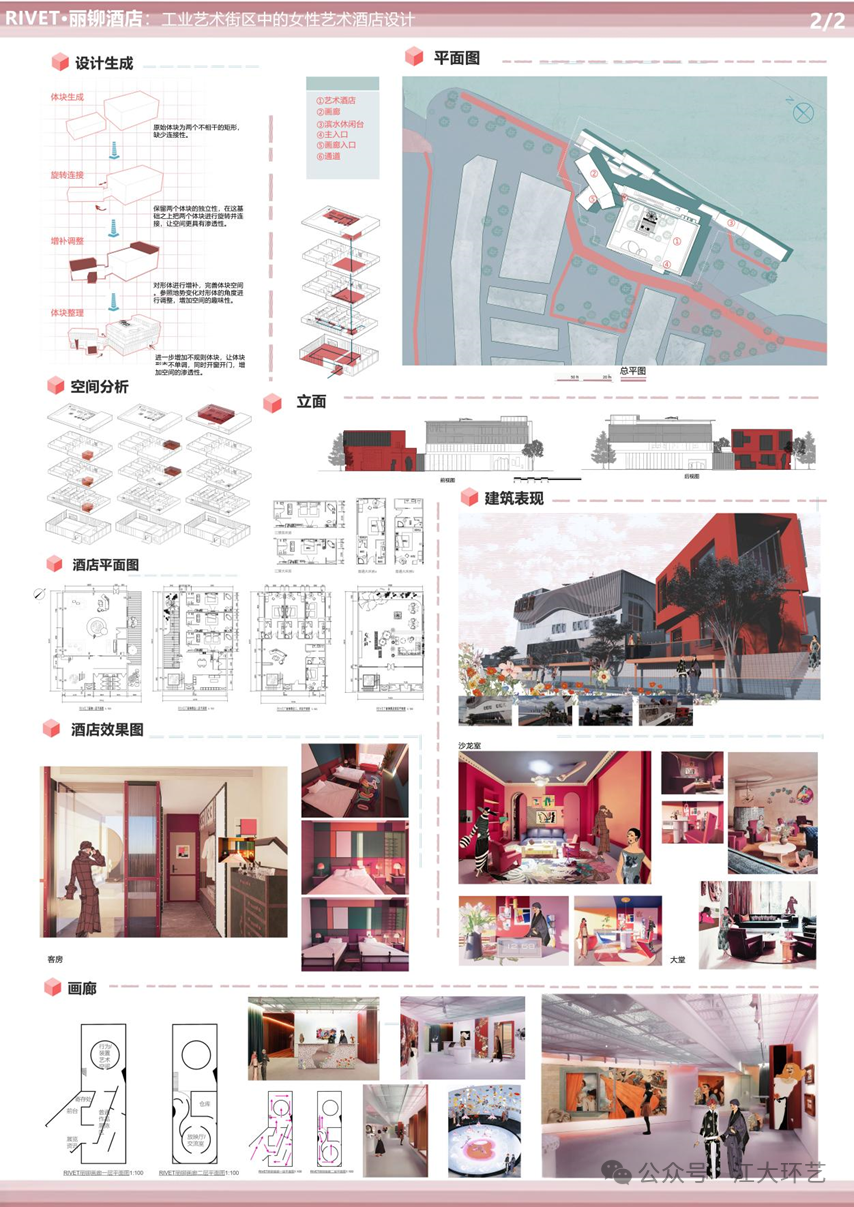

12 RIVET丽铆/丽铆酒店工业艺术街区中的女性艺术酒店设计

作者:吴潇潇、盘子冉、李蕙心

指导教师:宣炜、魏娜

设计说明:该项目根植于上海M50创意园区的艺术沃土,是一座专为当代独立女性——艺术家、创意人、探索世界的旅行者——量身打造的五层灵感栖息地。她不仅填补了园区高端艺术住宿的空白,更以“与艺术共生”为核心理念,致力于成为“女性艺术生活方式的提案者”。

其巧妙编织“可居住的美术馆”与“女性创意孵化器”双重身份。公共空间与精选客房本身就是流动的艺术展场,持续展陈契合女性视角与力量的创作。每一处设计都深入洞察女性用户的深层需求:安全私密的居停环境是基础,精心营造的治愈氛围抚慰心灵,而开放互动的社交场域则旨在激发无限创造力。艺术成为无形的纽带,连接志同道合者,在画廊、艺术沙龙、共享工坊或静谧角落中,碰撞思想、分享灵感。

同时也是M50艺术生态的自然延伸与深化,它强化了园区“艺术+女性”的独特标签。通过聚焦女性创造力并提供深层次的支持空间,丽铇不仅是一个高端住所,更是一个滋养灵感、催化合作、彰显当代女性精神的艺术社群与能量场域,从而在激烈的区域竞争中(如田子坊、西岸)树立起鲜明的差异化旗帜——这里是属于女性艺术与梦想的温暖铆点。

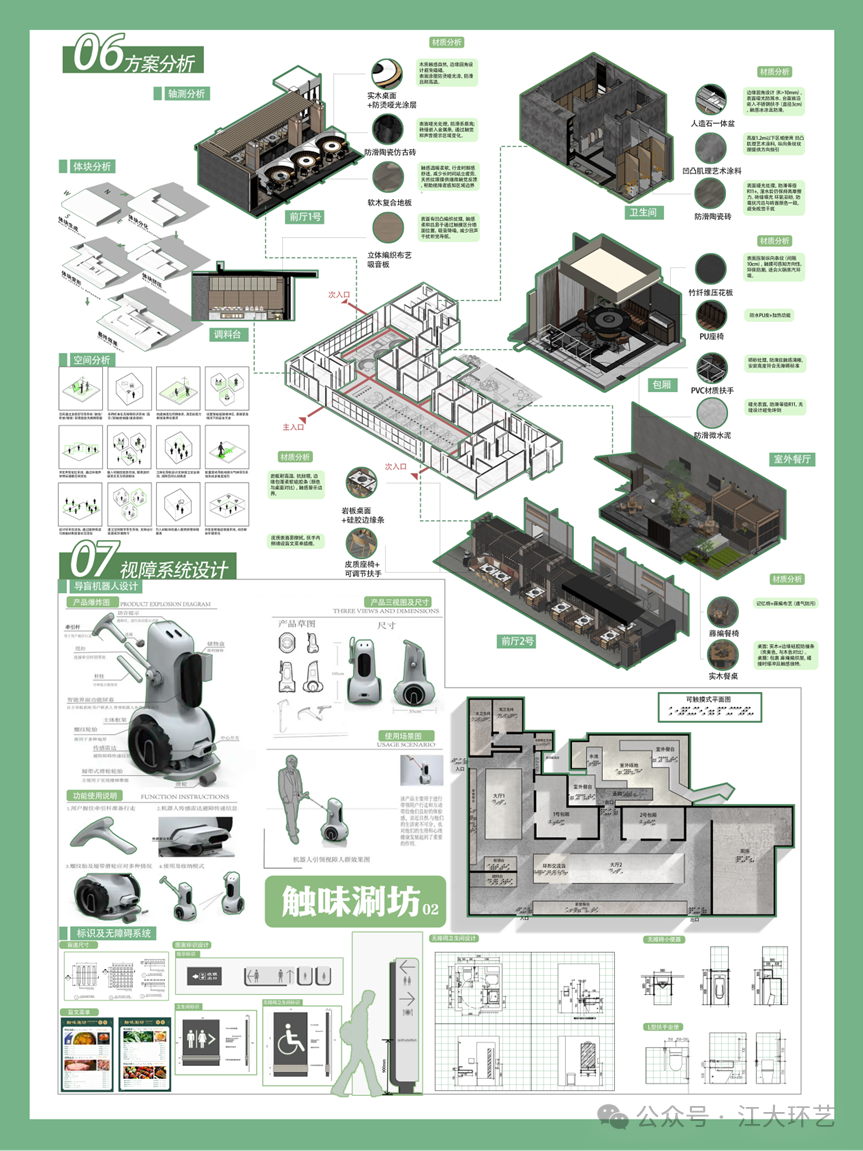

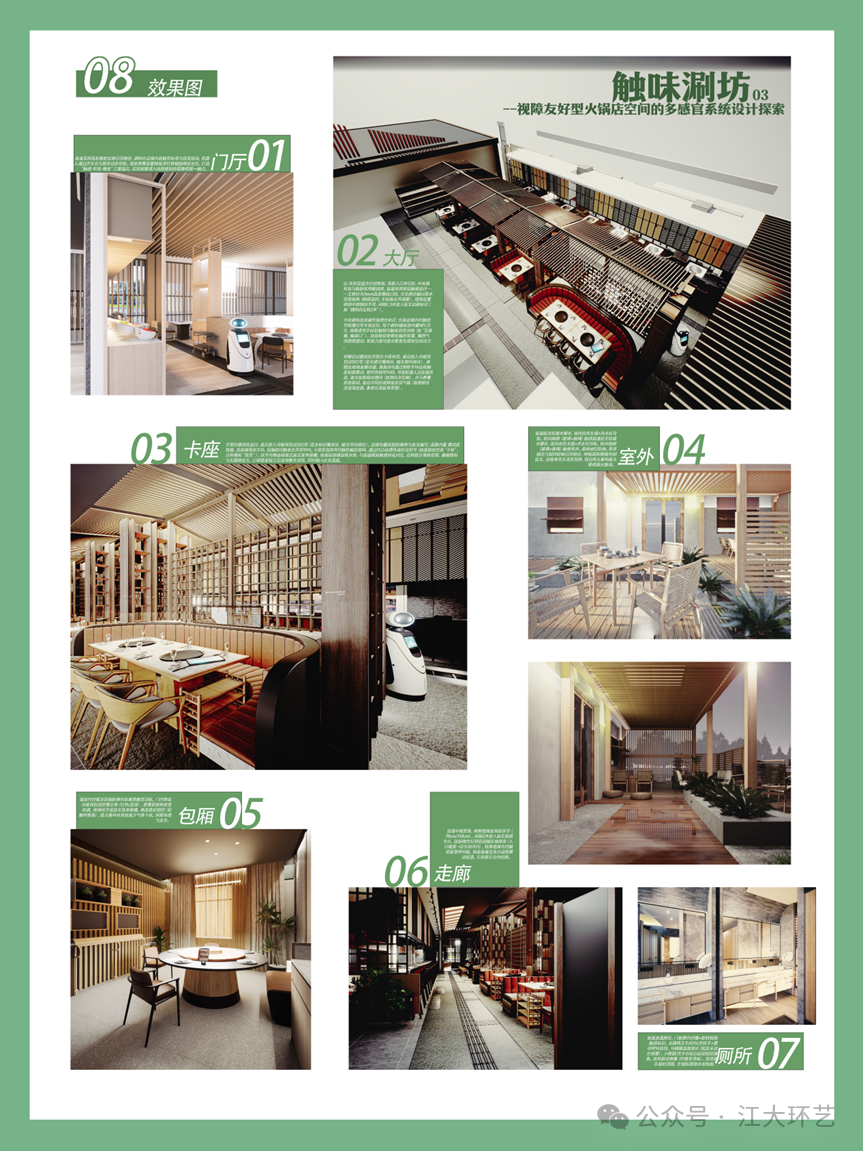

13 触味涮坊——视障友好型火锅店空间的多感官系统设计探索

作者:付钰博、杨沛林

指导教师:宣炜、魏娜

设计说明:触味涮坊火锅店以非视觉感知为核心,通过闭环盲道系统串联入口环形岛、多功能服务台、无障碍卫生间及室内外用餐区,构建零断点动线。设计融合多感官交互:盲道与冷暖材质警示提供触觉引导,导盲机器人语音导航与风铃轻响增强听觉定位,香薰分区实现嗅觉分流;墙面双层扶手、圆角防撞家具与微孔铝板高温警示则强化冗余安全。室内外采用渐变耐候材质,室外夜间以荧光缝+声光柱辅助导航。通过“人机协作服务+立体感官协同”,既保障视障者独立探索的尊严,又以温暖包容的空间重塑火锅社交体验,传递“无需视觉,亦能循感而行”的人文价值。

·END·