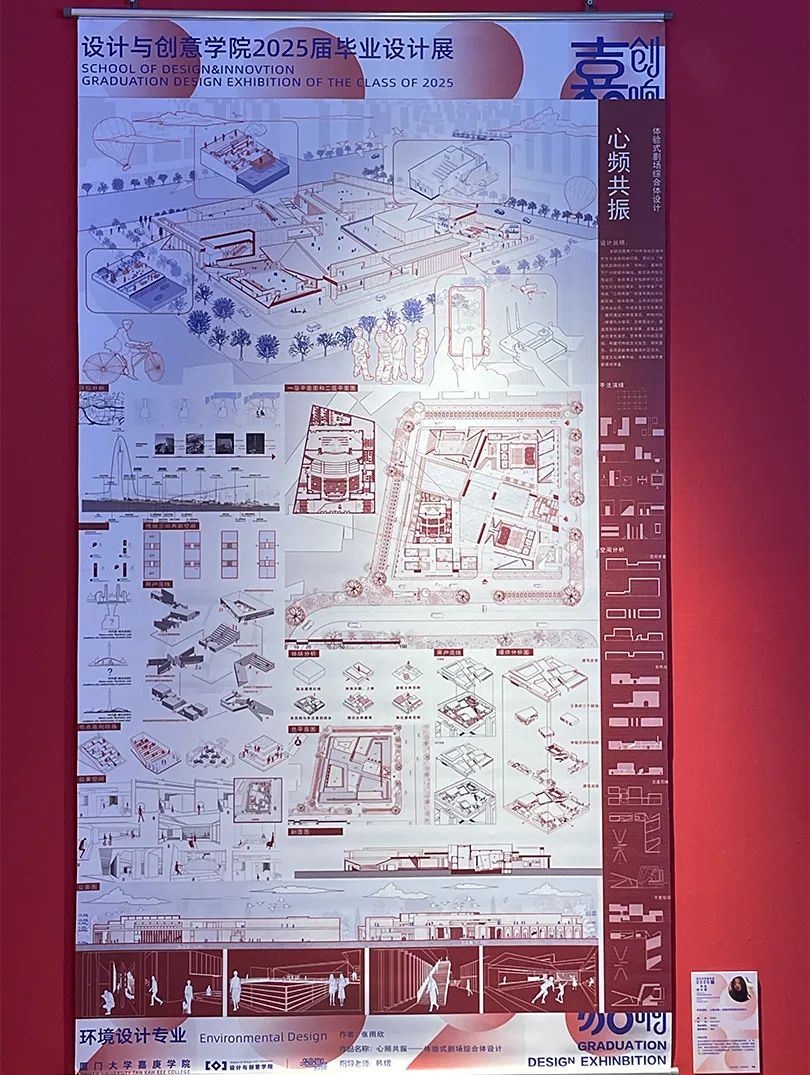

厦门大学嘉庚学院设计与创意学院2021级环境设计专业优秀毕业作品展(一)

发布时间:2025年7月28日 分类:毕业设计 浏览量:1720

2025年5月7日,厦门大学嘉庚学院设计与创意学院2025届毕业作品展在厦门市海沧区秋地艺术中心隆重启幕。本届展览以“嘉●创响”为主题,汇聚了学院270余名学子的创新智慧。

环境设计专业集中呈现了近70组高质量的毕业设计作品。这些作品紧密围绕城乡人居环境提升、空间体验优化等核心议题,内容涵盖城市更新、乡村活化、可持续空间营造、文化场景构建、社区微更新、智慧空间设计等多个前沿方向。作品不仅体现了扎实的专业功底和敏锐的问题意识,更充分展示了学生们聚焦真实社会需求、运用创新设计思维解决实际问题的综合能力。展览现场,环境设计作品以其前瞻的理念、严谨的推敲、细腻的表达和强烈的社会关怀,赢得了观众们一致高度评价与热烈反响。

为更广泛地分享交流本届环境设计专业的创新成果,特精选部分优秀毕业设计作品进行线上展示,以期与社会各界持续探讨设计的价值与力量,共同见证青年设计力量的成长。

01

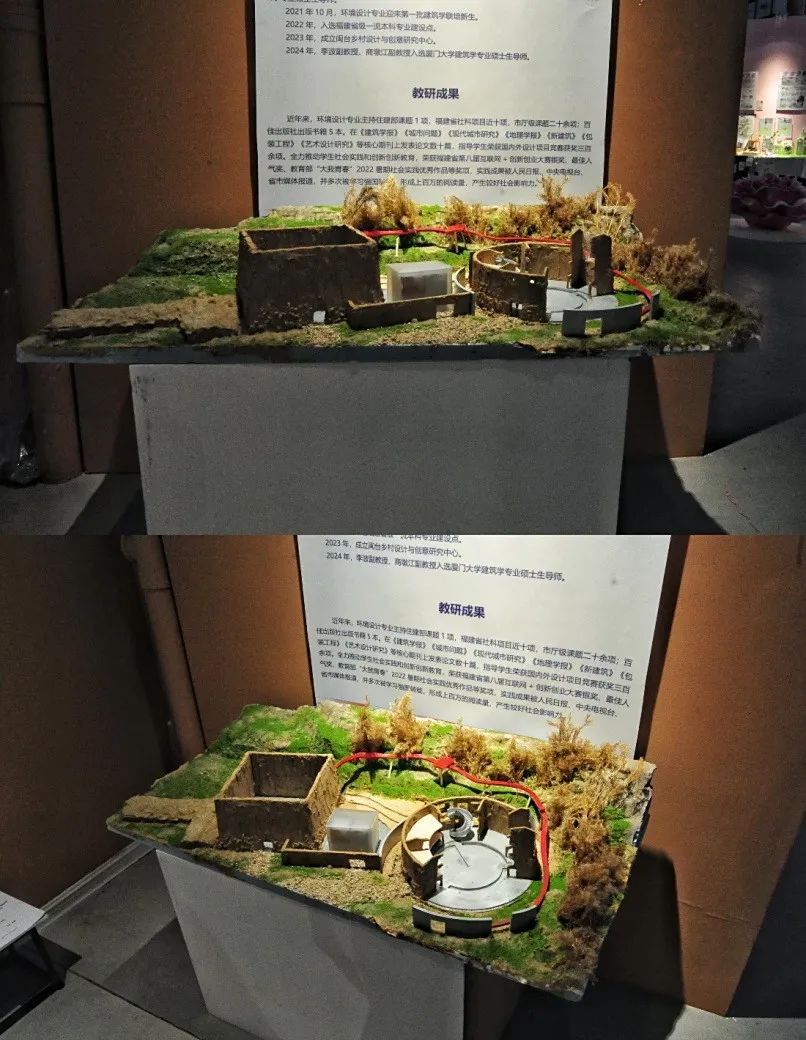

作品名称: 兴福德·定方圆--南靖县下版村李屋土楼重塑再生设计

作者:张家川

指导老师:叶茂乐

班级:21景观建筑设计

荣获奖项:2025第九届“米兰设计周”高校设计作品展比赛 福建省一等奖 国赛二等奖

设计说明:本次设计聚焦福建南靖县下版村最具代表性的德兴楼(圆楼)与福兴楼(方楼),针对土楼这一传统建筑形式在新时代面临的困境,提出活化更新策略,旨在为相对落后的村落注入活力,同时探索历史遗产的永续发展模式。方案采取三大核心策略:一是结构更新,在保留原有风貌的基础上优化内部空间,运用类型学方法提取典型土楼建筑元素,以“插件”形式植入现代功能,实现建筑形式与材料的创新融合;二是功能再造,结合当地非遗特色打造集展览、演出、集市于一体的多功能艺文空间,并增设写生研学基地与民宿,既满足居民公共活动需求,又为游客提供沉浸式体验;三是环境重塑,整治周边景观,并在两楼间新建过渡建筑,通过混凝土与土墙衔接的创新手法,使新旧建筑形成有机群落。

通过示范性保护开发,本设计不仅延续了土楼的文化脉络,更以活态更新的方式赋予其新时代意义——既带动乡村文旅产业发展,促进区域文化复兴,又让更多人重新认识土楼的价值。最终,这一废弃土楼的再生,将成为传统与现代对话的载体,实现历史遗产在当代社会中的可持续生命力

左右滑动查看更多

02

作品名称:沙洲印象·向新而生

作者:王学峰

指导老师:张明珍

班级:21景观建筑设计

荣获奖项:米兰设计周全国二等奖、米兰设计周福建赛区二等奖

视频漫游:

设计说明:本次设计以“在地性”为核心理念,选址于福建龙海沙洲村——一个坐落在九龙江冲积沙岛上的特色农业聚落,以甘蔗与菌菇产业闻名,承载着深厚的历史文脉与乡土记忆。设计充分尊重村落原有的自然肌理与人文脉络,建筑形式上保留并修缮极具地域特色的传统蘑菇房,通过钢结构加固旧墙、瓦片与玻璃幕墙并置等手法,促成新旧材料的对话,在保护历史风貌的基础上融入当代建筑语言,实现传统与现代的有机融合。空间功能方面,设计将废弃的蘑菇房活化为集农创市集、社区工坊、共享厨房、文创展厅与老年服务于一体的复合功能空间。通过“框景”“障景”“借景”等空间手法组织视线,串联五大主题片区,使其成为村民与游客互动交流的重要公共节点,提升空间使用效率,激活村内闲置资源。整体设计延续了传统建筑的构造逻辑与材料记忆,保留村庄肌理与文化认同,借助空间再生推动乡村社会、经济与文化的多维度振兴,探索一条可持续发展的乡村建设路径。

左右滑动查看更多

03

作品名称: 沪上峡韵——城市峡谷概念下的上海街区改造更新设计

作者: 王瑜婕

指导老师: 叶茂乐

班级:21景观建筑设计

荣获奖项:2025米兰设计周中国高校设计学科师生优秀作品展福建赛区-三等奖

视频漫游:

设计说明:本项目以“城市峡谷”为核心理念,通过对上海顺昌路与合肥路交汇处街区的改造,探索高密度城市环境中的生态与人文共生模式。

设计以历史保护与功能更新为双主线,保留并修复了鸿宁里、厚德里、顺鑫里等历史建筑,同时新增现代建筑,形成新旧融合的街区风貌。通过模拟峡谷的地形与空间层次,街区呈现出蜿蜒的街道、高低错落的建筑以及丰富的公共空间,打破了传统高密度街区的单调与拥挤。

在生态设计方面,项目引入屋顶花园、垂直绿化系统及耐旱、抗寒的乡土植物,如银叶金合欢、亮晶女贞球等,改善微气候,提升街区的生态价值。功能布局上,街区划分为儿童老者活动区、时尚商品快闪商店集合区和历史国潮创新区,满足长者、中青年、亲子家庭及游客的多样化需求。交通流线设计通过一级、二级、三级流线及天桥系统,增强街区的可达性与探索性。

材料选择上,水泥仿夯土、上海青砖、玻璃等传统与现代材料的结合,赋予街区丰富的视觉与文化内涵。通过这种综合性的设计,项目不仅实现了历史保护、生态改善与功能提升的多重目标,还为高密度城市环境中的街区更新提供了新的思路与借鉴。

左右滑动查看更多

04

作品名称:山川环园,绿意交织--重庆特钢厂工业遗产更新设计

作者: 邓力榿

指导老师:叶冬松

班级:21景观建筑设计

设计说明: 重庆特钢厂工业遗产更新设计以“空间重组、功能重构、景观重塑”为核心,探索工业遗产保护与城市发展的新思路。通过对厂区历史、空间特征、周围环境的调研分析,提出“山川环园·绿意交织”的设计理念,实现工业遗产再利用与城市更新的融合。

运用 “开放与整体”的规划策略,在保留工业建筑独特风貌的同时,引入商业、文化、生态等多元功能,设计出充满活力的城市空间。

设计以重庆独特体验和建筑形态为切入点,将“山城与桥都”引入其中,在建筑空间和立面上模拟山城的高低错落,营造出自然与工业相互交融的景观。通过 “山洞元素”“吊脚楼元素” 等重庆特色元素的转译,对每个单体建筑的立面进行设计,将工业遗产的厚重感与山城自然景观相融合,形成独特的空间体验。

左右滑动查看更多

05

作品名称:忆新荟老商坊——上海街区改造设计

作者: 闫泽

指导老师: 苏永超

班级:21景观建筑设计

设计说明:该地块位于上海市黄浦区,周边居住区密集,商业、交通、教育、医疗资源丰富,但老年群体尤为庞大。所以该地块对标人群为当地老年居民。由于该地块位于风貌保护区周边,所以将一定建筑改造修复。该地周边原本有丰富的海派文化资源,所以设置了含有剧院、美术馆的荣金当代艺术中心。为丰富老年人退休生活将原本居民楼改造为老年大学。其他配套的建筑和功能有老年活动中心(包括老年食堂、活动室、读书室、茶室、理疗馆),咖啡馆,集市,商店(服装店、画材店、相机店、琴行),长廊。

左右滑动查看更多

06

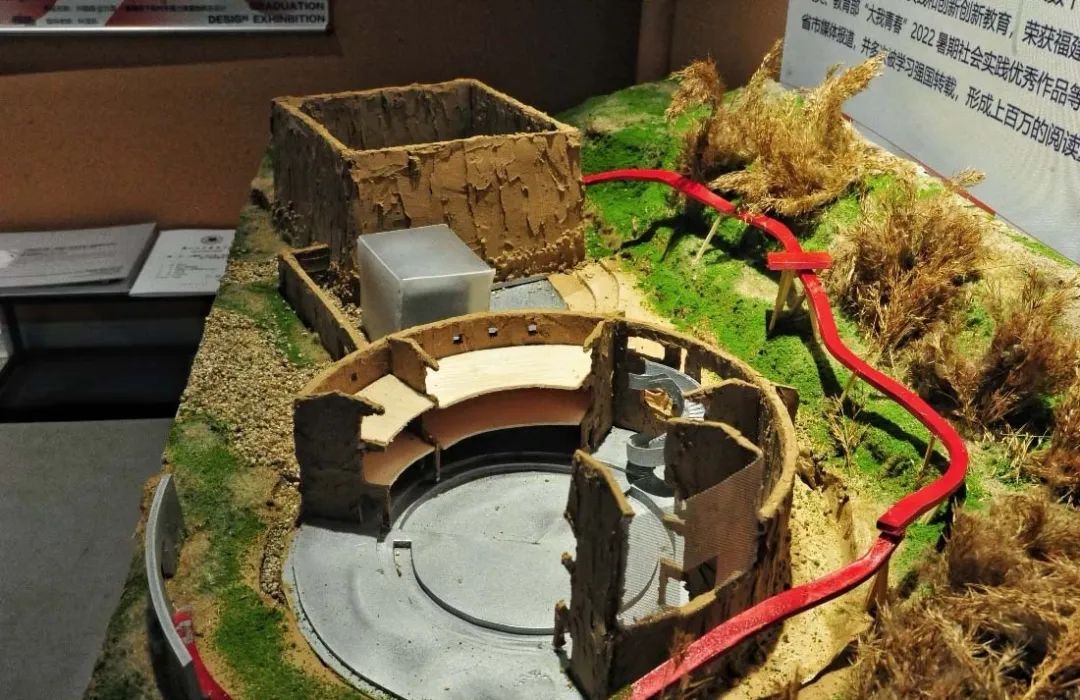

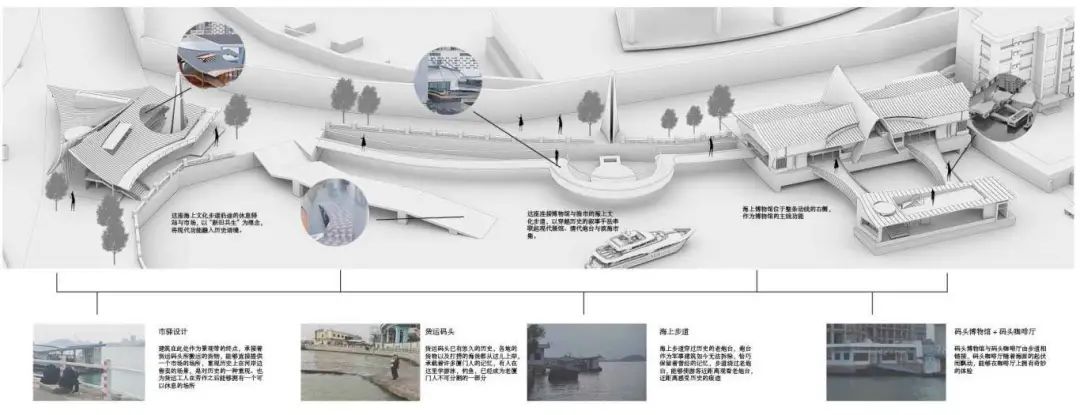

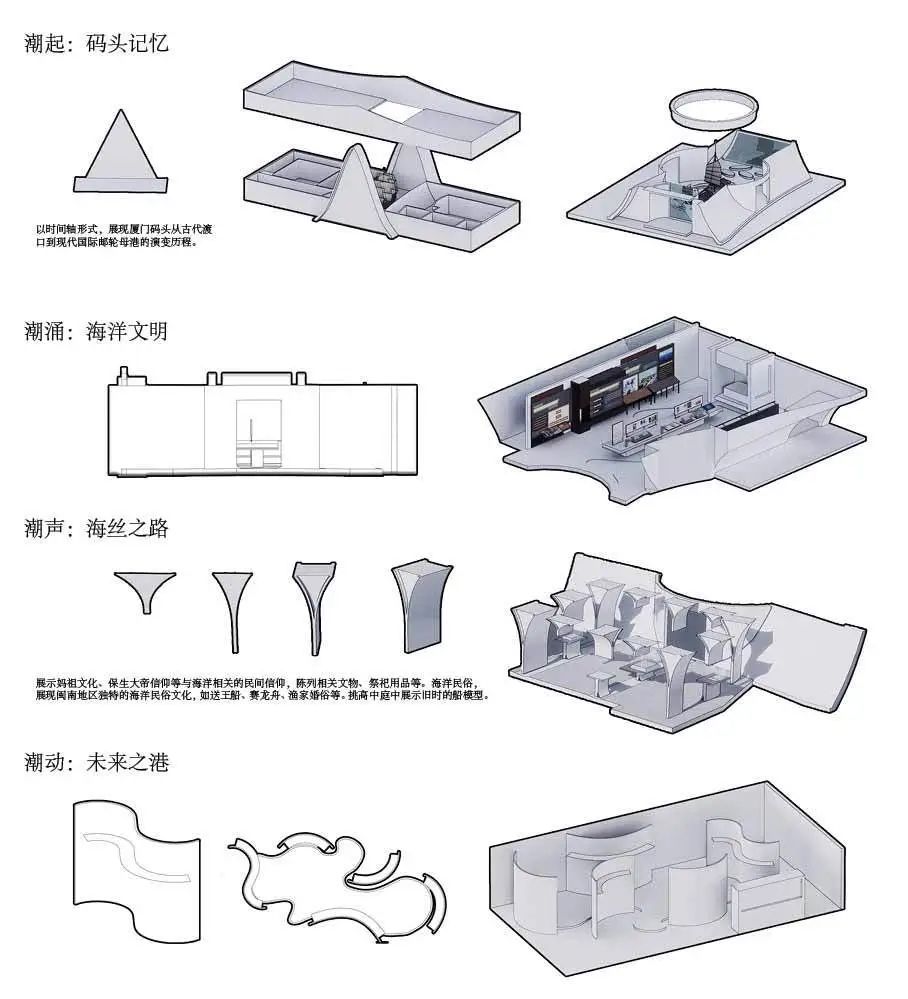

作品名称: 旧港棱镜——厦门原第一码头旧址改造

作者:谢雨飞

指导老师:叶茂乐

班级:21景观建筑设计

设计说明:厦门常被称为为一座“没有历史”的城市一一它的现代气质、文艺标签和旅游形象,往往掩盖了其作为海港要塞的百年沧桑。然而,第一码头改造项目恰恰揭示了这种认知的悖论。历史从未消失,只是等待被重新讲述。这座码头博物馆的诞生,不仅是对工业遗产的抢救,更是对厦门“失语历史”的一次空间修辞--它用建筑的语法,将断裂的记忆重新编织进城市的肌理之中。

厦门原第一码头及浮码头改造项目通过建筑空间再生,实现了旧码头与海洋文化的融合。作为一座海洋文化底蕴深厚的城市,厦门却长期缺乏系统展示其港口历史和海洋文明的专题博物馆,这一文化设施的缺失与城市特色形成鲜明反差。该项目以码头博物馆为核心,整合浮码头改造、渔业市场及工人休息驿站的新建,不仅填补了这一空白,更构建起一个临海的文化综合体。设计保留了码头建筑的结构特征和设计元素,作为旧码头的改造与活化该项目探索出的"历史保护+功能再生+人文参与"的模式,为厦门滨海旧建筑改在提供一个设计思路。通过本次设计,保留下快要消失的旧码头文化,这些精心设置的文化触点,不仅保留了即将消逝的集体记忆,更通过建筑空间重构了厦门人对自己海洋基因的身份认同,让年轻一代在体验中重新发现这座城市的海洋灵魂。让历史走出博物馆橱窗,通过日常化的空间体验让人了解码头历史,为快速城市化进程中如何守护城市文脉提供了一个可能性。

左右滑动查看更多

07

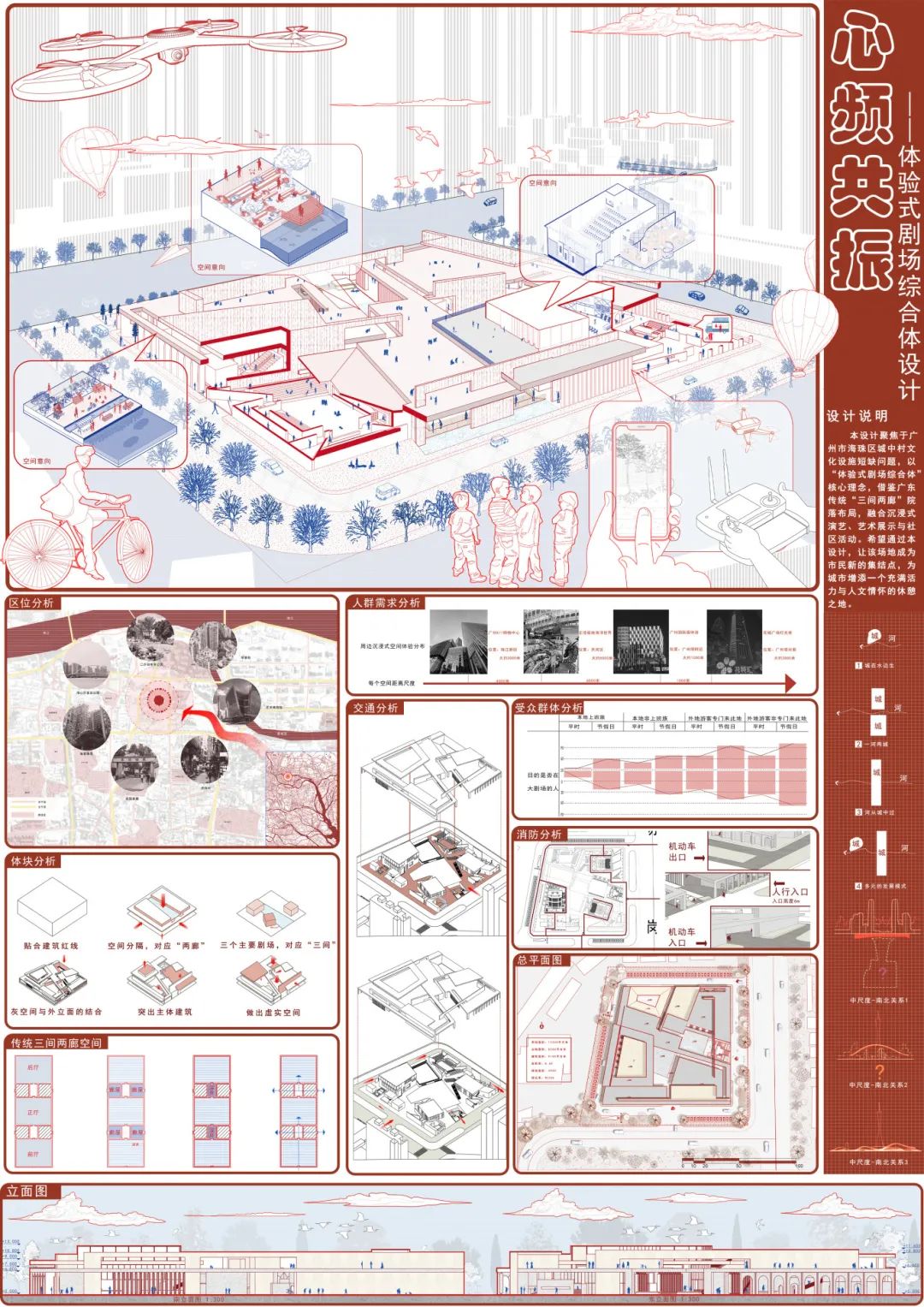

作品名称:心频共振——体验式剧场综合体设计

作者: 张雨欣

指导老师: 韩熠

班级:21景观建筑设计

设计说明:本设计于广东省广州市海珠区广州美术馆隔壁,总用地面积为1.2w平方米,东侧和南侧为城市道路。本设计聚焦于广州市海珠区城中村文化设施短缺问题,并提出具体的解决策略。方案以“体验式剧场综合体”为核心的设计理念,在功能分区上,设计借鉴广东传统“三间两廊”院落布局划分功能区域,融合沉浸式演艺、艺术展示与社区活动。通过大跨度屋顶、材料对比及错层设计,营造虚实结合的光影效果。希望通过本方案设计,让该建筑成为市民新的集结点,为城市增添一个充满活力与人文情怀的休憩之地。

左右滑动查看更多

08

作品名称:展时——晋江市磁灶窑文化观 光工厂改造设计

作者: 张雨馨

指导老师: 叶茂乐

班级:21景观建筑设计

荣获奖项:2025米兰设计周中国高校设计学科师生优秀作品展福建赛区三等奖

视频漫游:

设计说明:项目基地位于福建省泉州市晋江磁灶镇磁灶社区,磁灶镇 作为中国陶瓷文化的发源地之一,拥有深厚的陶瓷历史底蕴, 本设计以“活化历史遗产、传承磁文化”为核心目标,以政策 为依据,通过改造废弃工厂为磁文化观光工厂,打造综合体集 文化展示、研学体验、社区服务于一体的新型空间,推动文化 遗产保护与乡村振兴的融合发展。同时,通过研学教室、特色 餐厅的植入,吸引年轻人回归社区建设,从而激发居民文化自 觉,重新构筑“人——技艺——空间”的共生关系,实现文化 遗产活化。

排版编辑 |李可依