中南大学建筑与艺术学院{IF}工作室|2025届本科毕业设计作品(二)

发布时间:2025年7月31日 分类:毕业设计 浏览量:1447

「有可能」设计实验室

2025届产品设计专业本科毕业设计作品

2025 Undergraduate Graduation Design Project for Product Design Major

“可感知”概念 ✖️ 空气净化器设计

分享人

谢雨燃

本科:2021-2025年中南大学(产品设计专业)

指导老师

周瑄

博士 副教授 硕士生导师

主要从事设计伦理、设计形态学、可持续设计

后现象学等方面教学及研究

家用空气净化器“可感知”概念设计

— —

Conceptual design of a home air purifier ‘Perceptible’

Design Description

设计说明

随着智能家居迅速发展,空气净化器逐渐向着“隐形化”与“自动化”的趋势发展。这种高度智能化的静默设计虽然提升了用户使用的便捷性,但也弱化了用户对设备运行和空气质量变化的直观感知。针对这一问题,本设计提出“可感知”设计概念,将空气质量、运行状态与维护提醒等信息以产品造型、灯光变化的动态反馈的方式,主动地传达给用户。

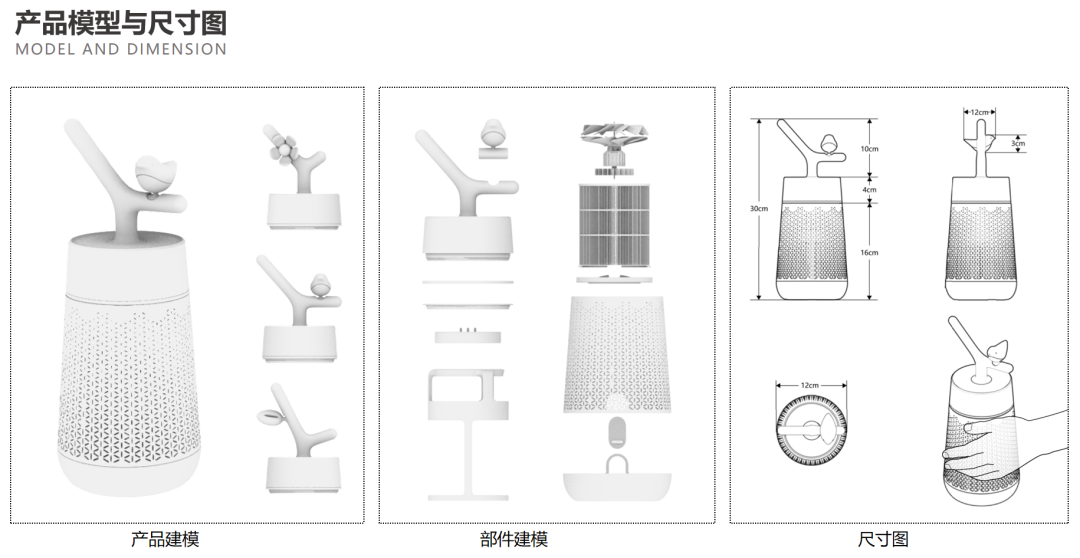

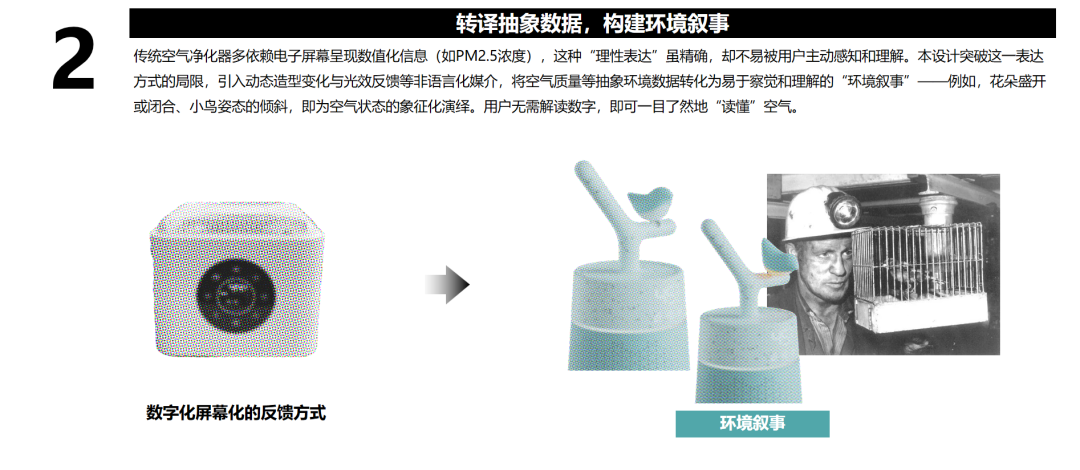

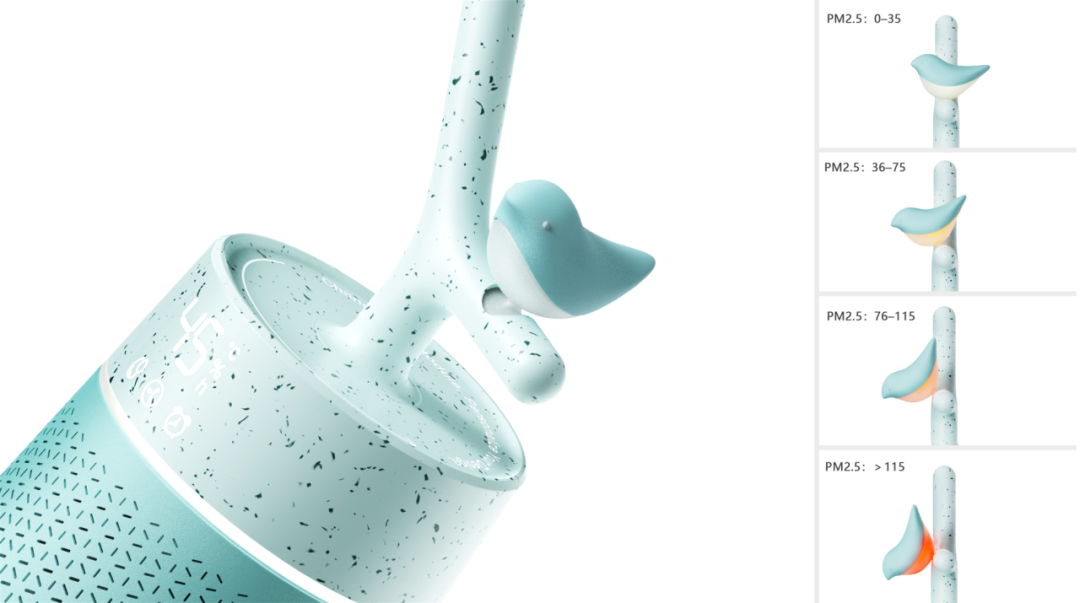

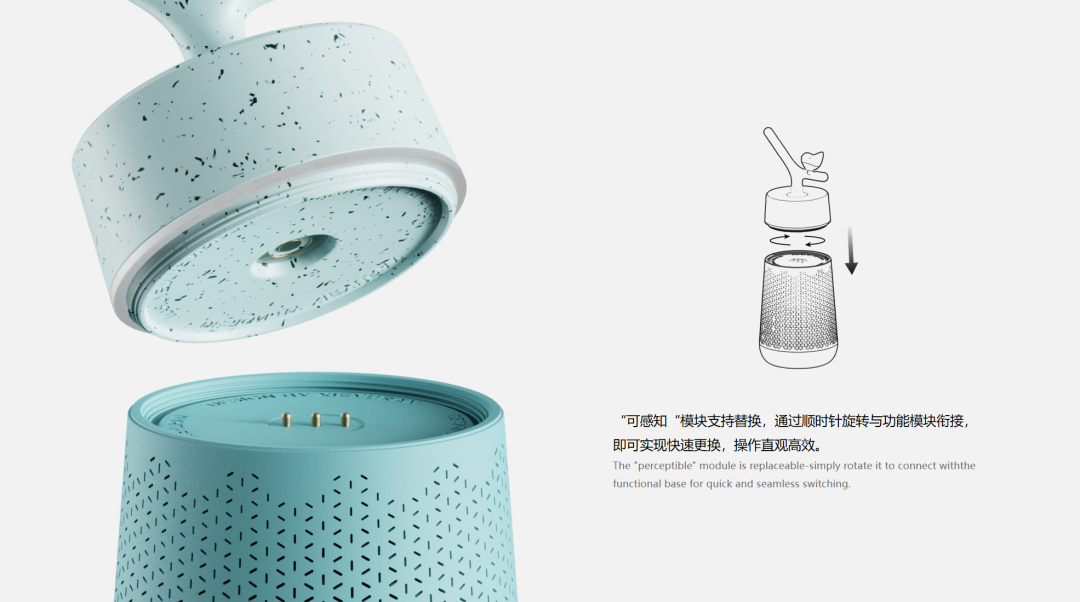

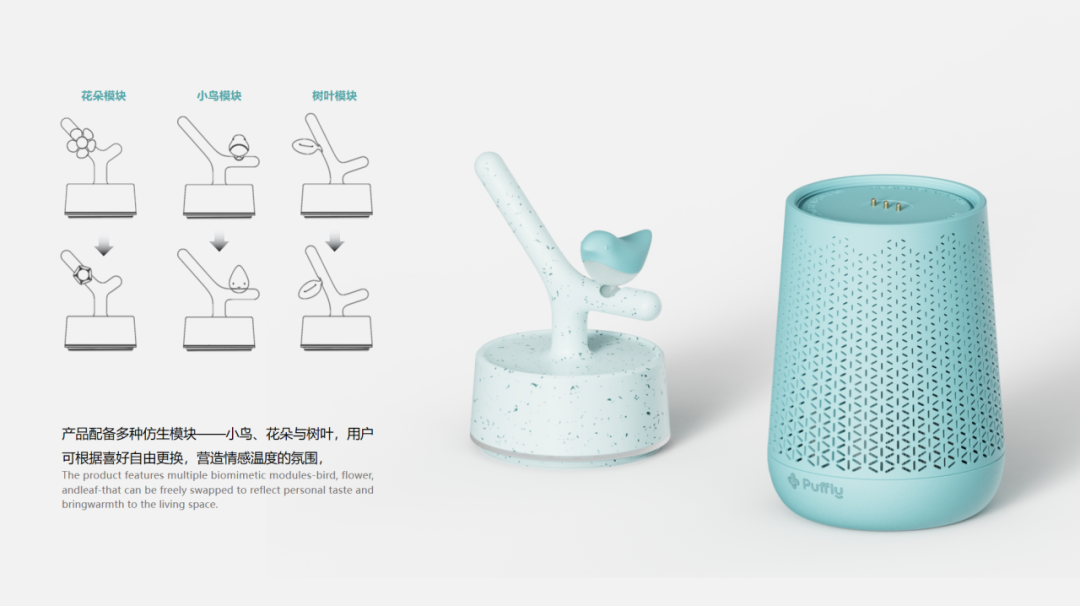

最终输出为一款名为Puffly的桌面空气净化器原型,借助大气指示性生物的意向,开发了三种可替换的感知模块,分别是金丝雀、花朵和树叶。当空气质量变差时候,三个中模块会分别出现金丝雀“倾倒”、花朵“闭合”、树叶“吹落”的状态,与此同时指示灯从白色渐变到红色,以增强用户的对空气质量变化与产品效能的直观理解。该设计实现了非数字化、情感化的信息交互方式,构建了更自然的“人-物-环境”交互关系。

设计输出(部分)

一、选题概述

随着工业化和城市化的进程,空气污染不断加剧,影响着人们的身体健康,室内空气质量逐渐成为人们关注的焦点。空气净化器作为改善室内空气质量的重要工具,其市场需求日益旺盛,功能与技术也在不断升级。因此如何提升空气净化器的使用体验,也成为了当前家居设计领域的重要选题之一。

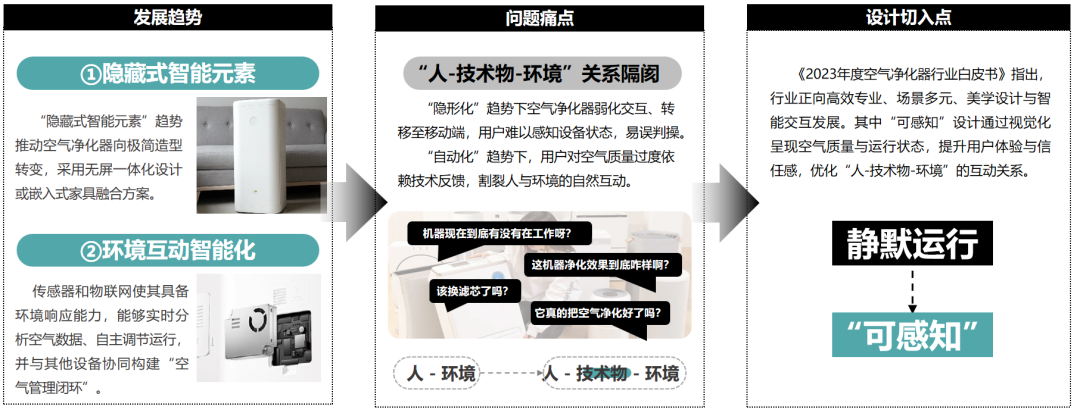

当前产品发展呈现两大趋势:一是“隐藏式智能”,设备外观更简洁,融入环境;二是“环境互动智能化”,通过传感器自动感应和调节,无需用户操作。

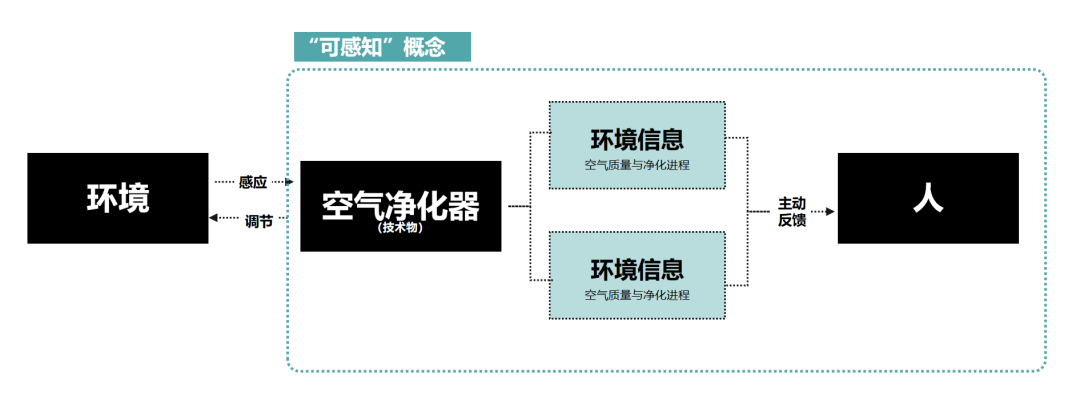

然而,这两种发展趋势也导致了用户对设备状态和空气变化感知的缺失,常常产生“它真的在运行吗?”、“空气被净化了吗?”等疑问,反映出“人-技术物-环境”之间的隔阂。

因此,本设计的切入点在于回应这一由于静默技术所带来的感知断层问题,通过可感知设计让空气质量和设备状态被看见、被理解,重建人、技术与环境之间的信任与连接。

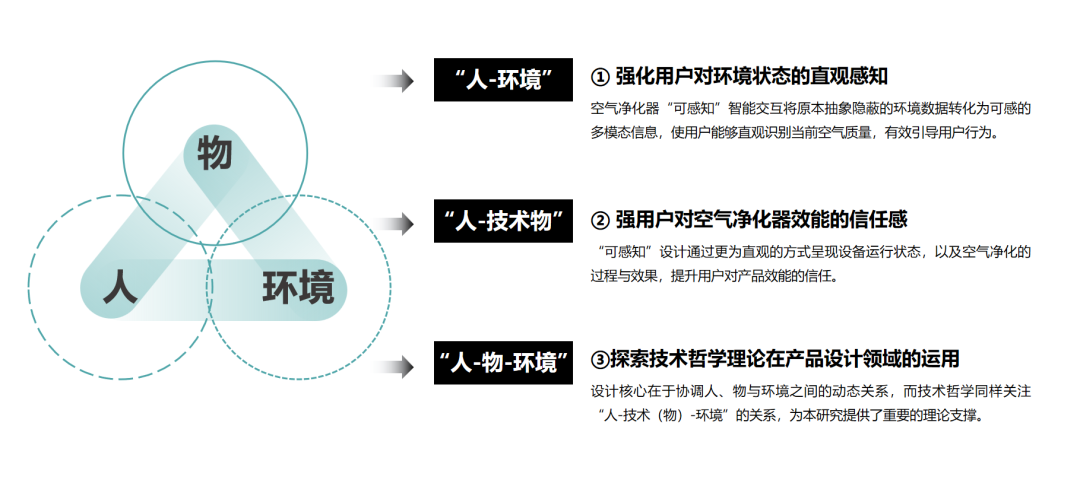

本课题的研究目的和价值,核心围绕“人–技术物–环境”关系的优化展开:

(1)从“人–环境”角度出发,设计通过可感知交互让用户直观感知空气状态,引导更合理的行为反应;

(2)从“人–技术物”关系出发,增强用户对设备运行和净化效果的感知,提升对产品的信任感;

(3)从“人–技术(物)–环境”之间的关系出发,本设计也尝试将相关理论引入产品实践,为设计提供理论支撑与应用价值。

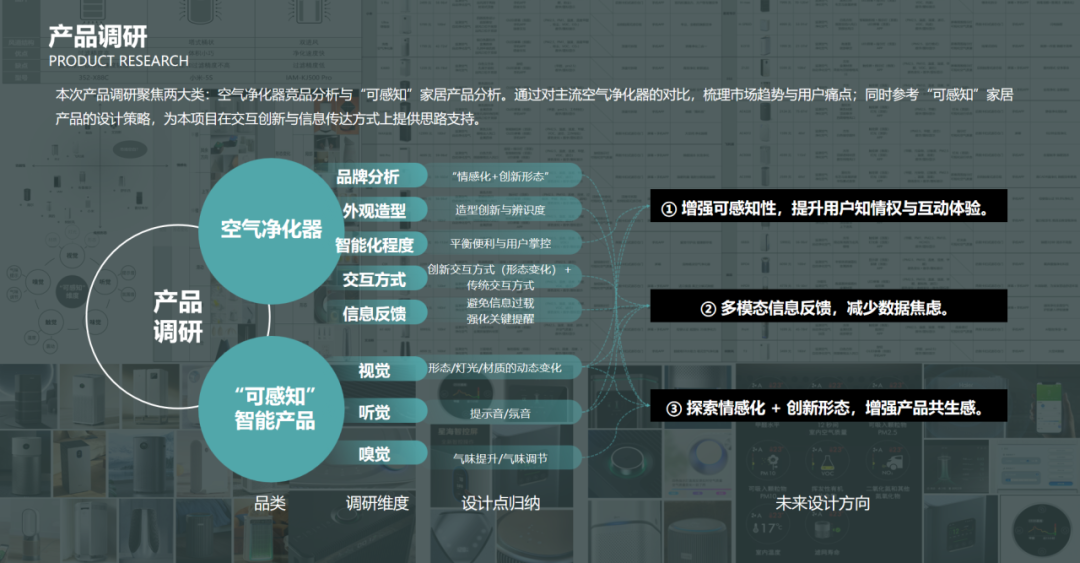

产品调研主要围绕两类产品展开:

空气净化器产品:通过对品牌、外观、智能化程度、交互方式和信息反馈的分析,梳理出当前产品在用户感知与信息传达方面的不足。

具有“可感知”特征的智能产品:分析产品如何通过灯光、声音、气味等多模态反馈,有更强的情感传达力。

基于调研结论,本设计聚焦三个方向:

(1)增强可感知性,提升用户对信息的掌控与交互体验;

(2)优化信息交互方式,减少数据焦虑,提升理解效率;

(3)探索情感化与创新形态的结合,增强产品与生活环境的共生感。

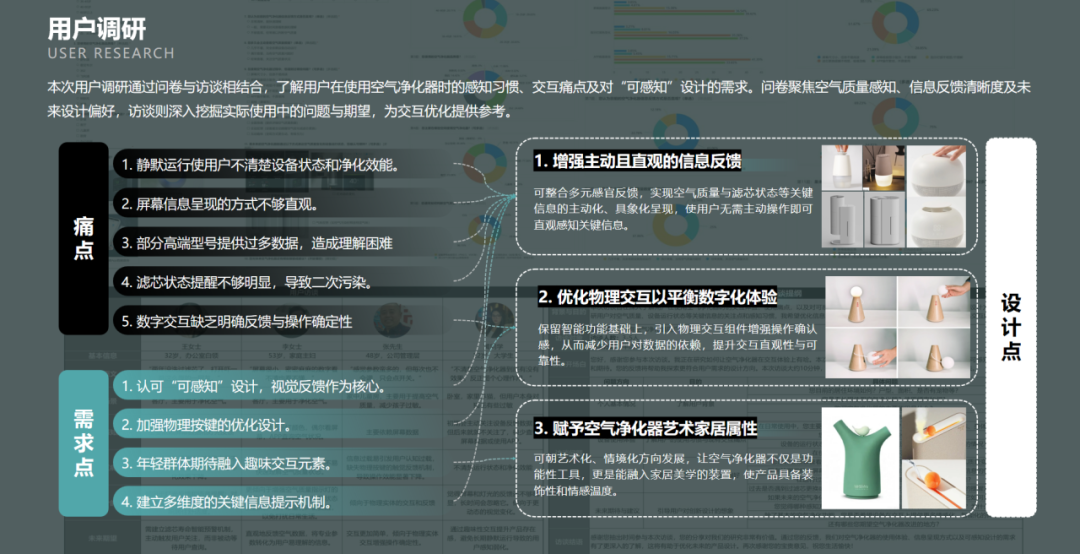

在用户调研阶段,通过问卷和访谈,梳理出用户痛点和需求点,基于此,本设计提出三点方向:

(1)增强主动直观的信息反馈,降低认知负担;

(2)平衡物理与数字交互,提升操作确定性;

(3)融合艺术与功能,赋予产品情感与居家属性。

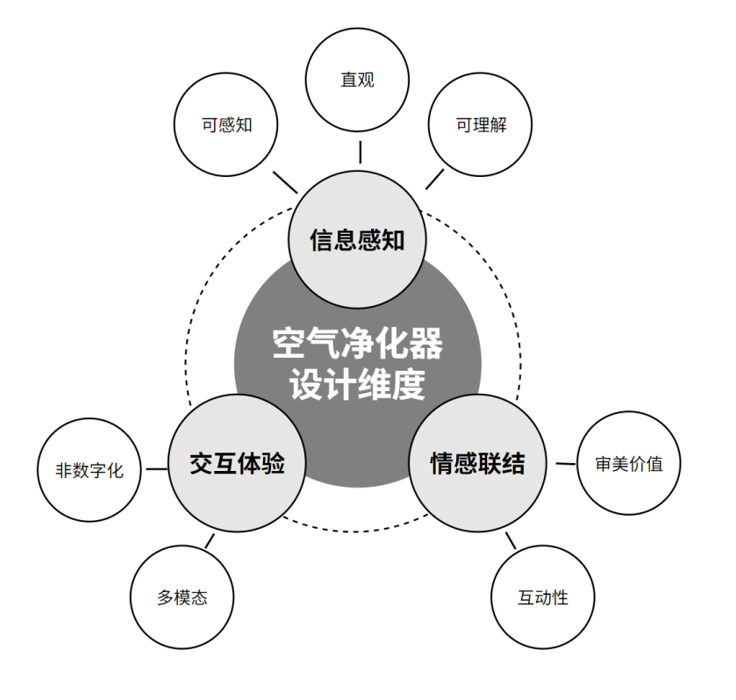

通过对产品调研和用户调研的综合分析,总结出空气净化器设计可从三个维度进行设计创新:信息感知、交互体验与情感联结

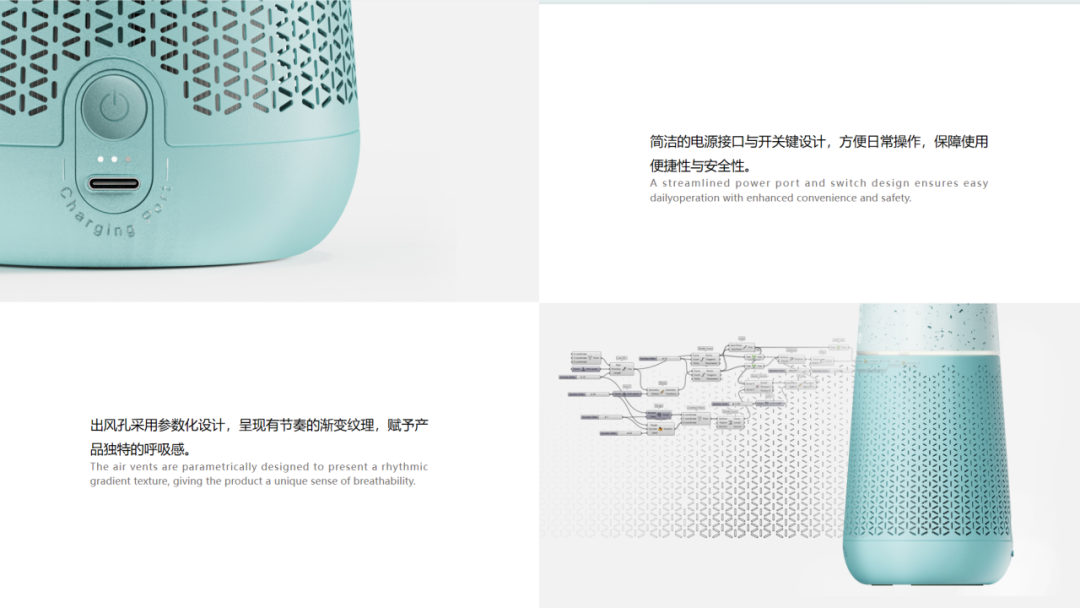

设计应增强信息的可感知性和可理解性,尝试使用非数字化和多模态的交互方式,通过光效和造型变化来传达关键信息。将产品从单纯的功能性设备转化为有审美与情绪价值的家居物品,更好地融入用户生活。

二、方案推演

本研究使用场景和用户定位出发,探索了三种设计方向:

方向一:面向年轻上班族和创意群体,适用于小户型卧室或桌面,风格活泼有趣,注重亲和力;

方向二:针对注重舒适的城市家庭用户,适配中等户型,风格简约温和,强调家居融合;

方向三:面向中高收入人群,适用于高端住宅和办公空间,风格冷静理性,突出品质与审美。

设计定位:

“可感知”概念指的是通过产品本体的多模态表达,实现关键信息(空气环境信息、设备运作状态与净化进程、维护相关信息等)的主动“示能”,提升用户对空气环境与设备运行过程的感知能力,进而重构“人-技术物-环境”之间的互动关系。

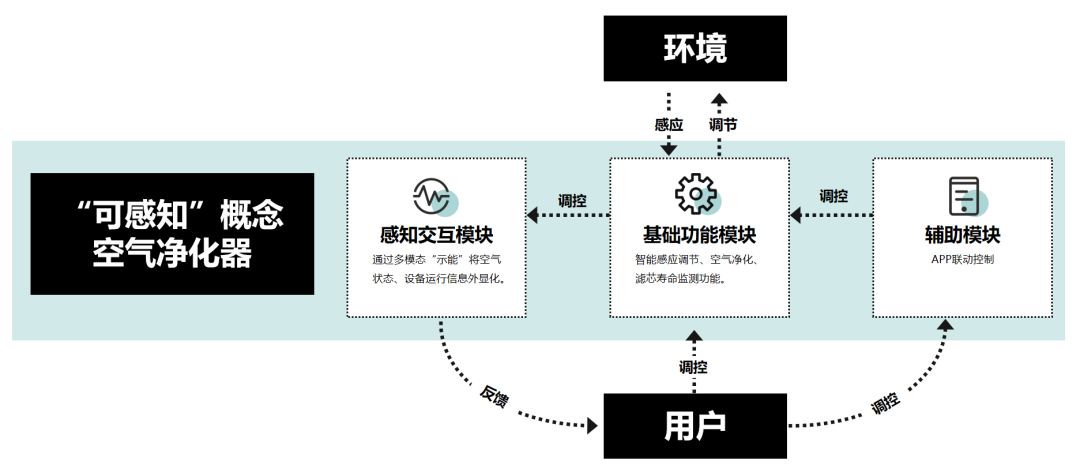

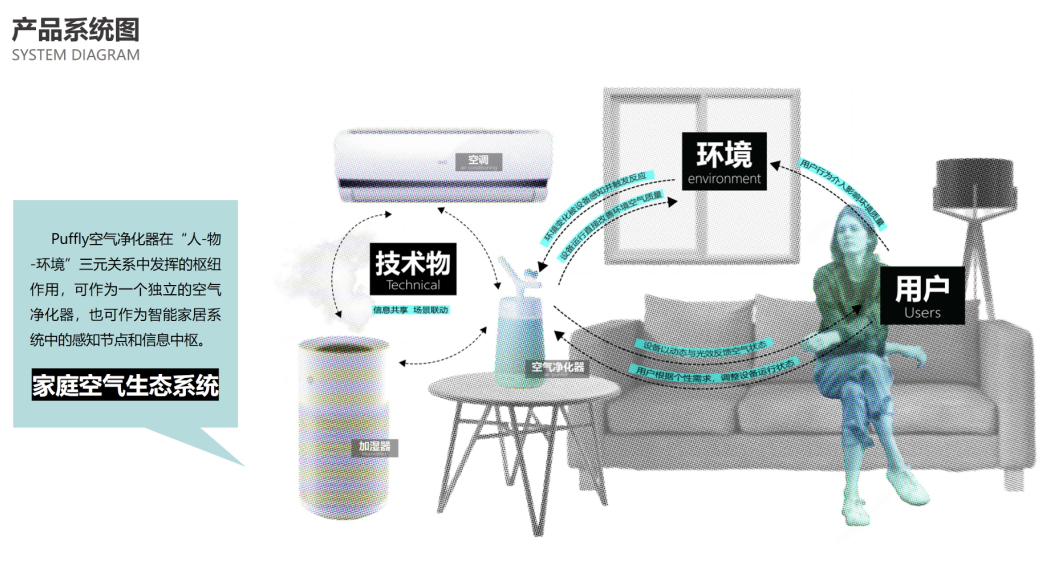

本产品功能架构分为三大模块:基础功能模块、感知交互模块和辅助支持模块。基础模块包括空气监测、滤芯监测和智能净化,是保障净化效能的核心。感知交互模块是本设计的创新重点,通过灯光与形态变化,将空气状态与设备运行外显化。辅助模块则通过APP联动,提升操作便利性。三者协同工作:设备自动感应并净化空气,感知模块同步反馈空气状态,用户可根据反馈信息通过APP或实体界面进行调节。

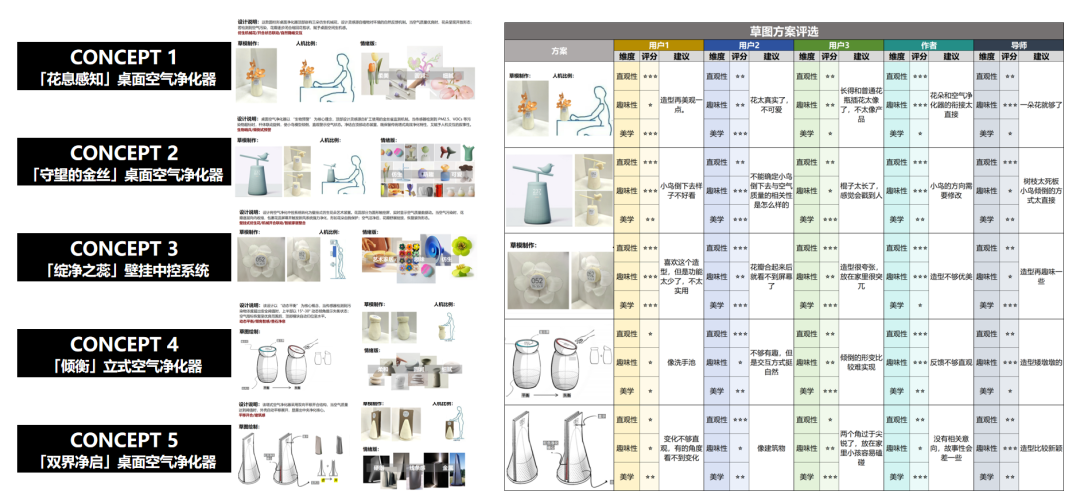

初步的草图方案总体来看存在两个主要问题:

第一,方案间差异性不明显,缺乏足够的趣味性和创新度;

第二,造型语言不清晰,难以形成具有识别性和可理解性的表达。

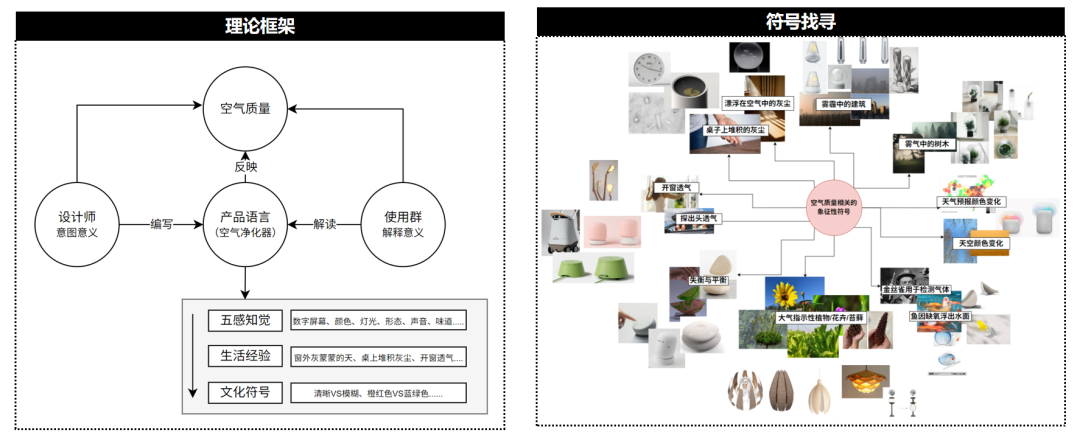

因此本研究决定引入产品设计符号学作为改进方向,尝试将象征性造型与交互方式融合到产品中,强化其可识别性、趣味性和情感表达,使产品在功能之外具备清晰的“感知语言”。

产品设计符号学:

设计本质上是一种符号交流行为,产品设计符号学关注在设计过程中信息的传递与理解,强调通过符号实现设计者与用户之间的有效沟通。通过产品设计符号的建构,设计师能够有效引导用户理解产品信息,提升互动体验与情感价值。

在明确设计定位与符号语言构建方向后,输出了第二轮草图方案,尝试通过具有象征意义的动态造型语言将其具象化。

为进一步拓展产品造型语言的丰富性与想象力,在第三轮方案发散中引入AIGC工具,辅助生成形态草图。

在多轮草图生成与迭代基础上,整理出五组代表性方案。

最终方案确定:

本方案名为“守望的金丝”,灵感来自矿工用金丝雀监测有害气体的机制,借此传达“生物预警”的概念。当空气污染超标时,小鸟模型会联动倾斜,形成可视化的空气警示,增强用户感知。适用于小户型桌面场景,面向年轻上班族人群,强调情感表达与识别性。

三、设计呈现

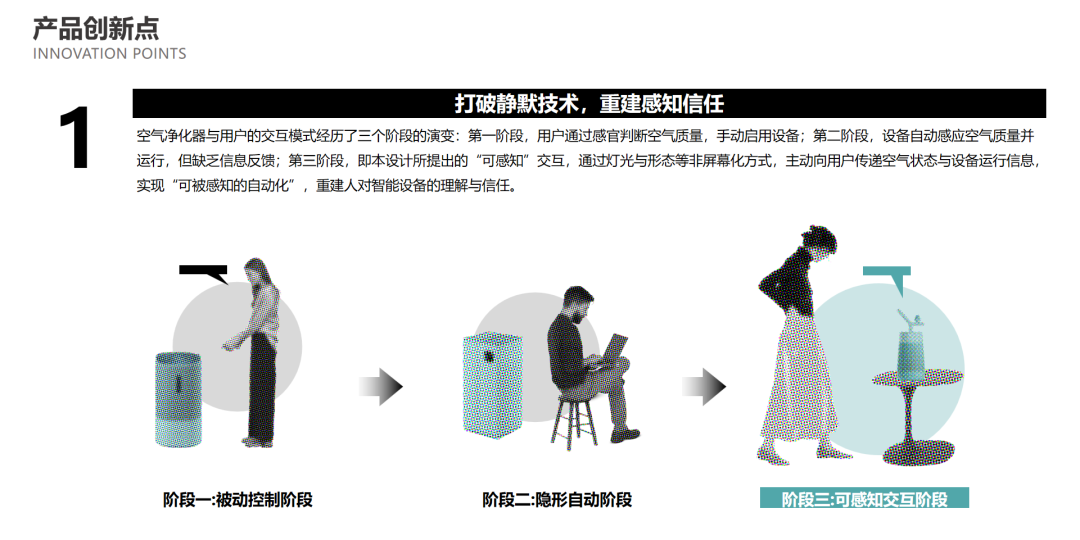

空气净化器的人机交互经历了三个阶段:

(1)用户手动判断开启;

(2)自动运行但感知缺失;

(3)本设计提出“可被感知的自动化”——通过灯光与形态变化反馈空气状态,让用户更直观理解设备运行,重建信任。

产品配色图:

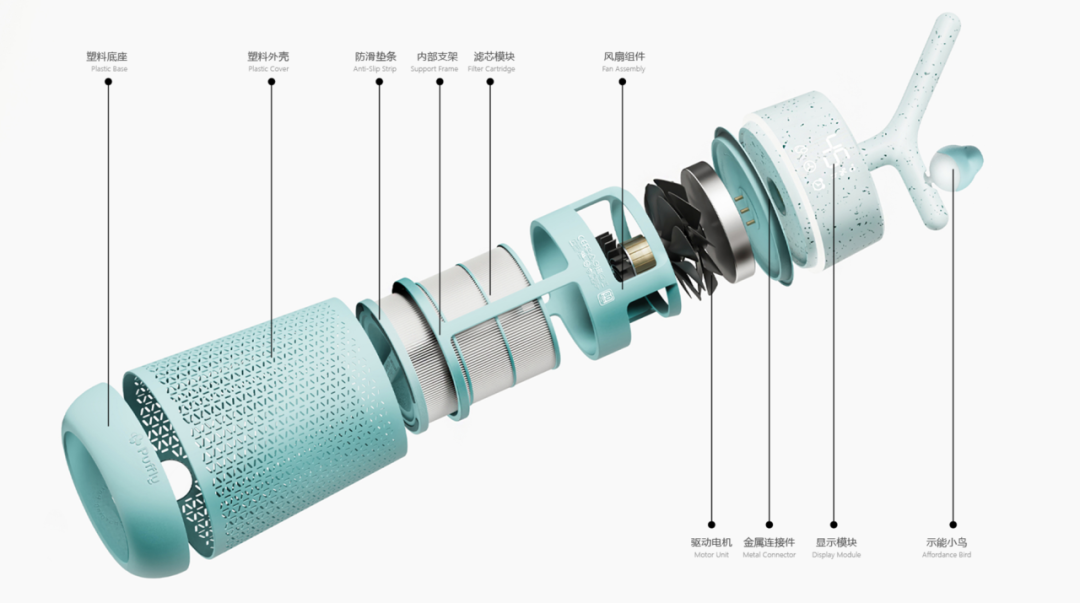

产品爆炸图:

使用场景图

四、模型制作

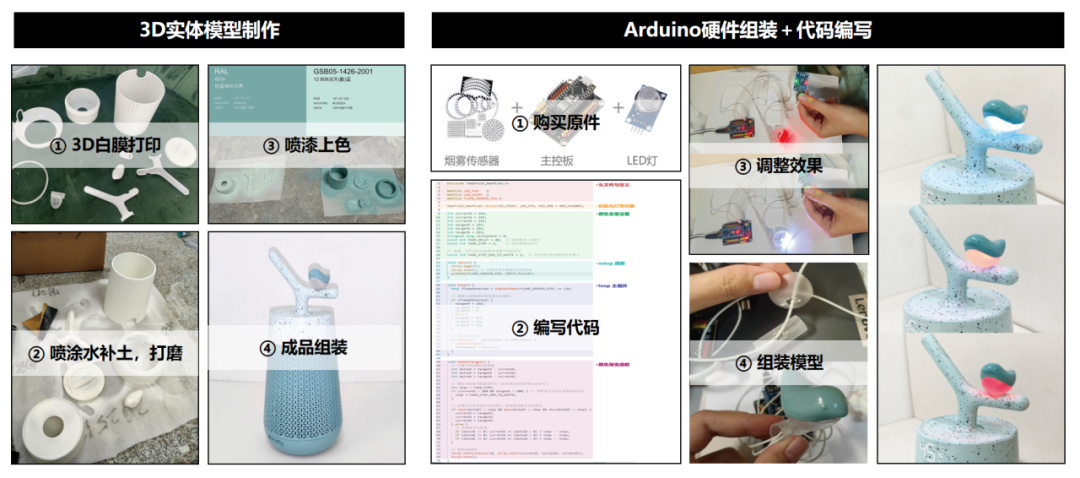

为更直观呈现产品的结构特征与功能构想,本设计制作了1:1的实体模型。实物模型通过3D打印技术、喷漆工艺、aurduino编程等方法制作完成,以下是模型制作过程的照片记录:

Design Description

设计展出

吊旗设计

产品展示视频

「有可能」设计实验室

「if」Laboratory

「有可能」设计实验室由中南大学建筑与艺术学院的师生组成,希望和大家一起在设计上,不设限,一切皆有可能。欢迎各位同学加入,在设计的道路上不断创造一个又一个「有可能」!