武汉科技大学艺术与设计学院环境设计2022级《专业设计四》 线上课程展(一)

发布时间:2025年8月19日 分类:课程设计 浏览量:1369

环境设计2022级

《专业设计四》

线上课程展(一)

//2025.5.27→

Professional Design Four Online Course Exhibition 1

<课程概述>

课程名称:专业设计四

课程类别: 专业必修课程

授课教师:袁心平、李丽媛

授课对象: 2022级环境设计专业本科生

课程简介: 本课程是环境设计专业一门必修的综合性设计课程,是在完成了专业基础课程和单项设计课程之后,对学生所学专业知识进行全面深入的综合性检验的一门强化训练课程,具有承前启后的作用。通过对综合设计的原理、方法和实际案例的学习,整合规划设计、建筑设计、景观设计、室内设计和公共艺术设计等多领域知识,锻炼学生综合设计思维和创新设计能力,提升学生在公共空间复杂设计项目中的综合设计能力。

<教学目的>

1.知识目标

具备结合场地特征综合运用多学科知识解决规划尺度问题的能力,掌握不同类型建筑、景观、室内环境的设计方法。

2.能力目标

具有科学的思维素养,具有较强的逻辑思维能力,具有较强的创新意识、实践和综合表现能力。

3.素质目标

具有公共空间环境综合设计的设计深化与创新设计能力,具有运用多学科知识进行问题发现、分析、解决问题的能力。

前期调研

2025年4月7日,环境设计2022级学生在袁心平副院长和李丽媛副教授的带领下实地调研了武汉武钢云谷606园区和昙华林历史街区。这次课程实地考察帮助学生更好地理解了“场所精神”的内涵,拓展了学生的综合设计能力、团队协作能力与创新能力。

师生合影留念

课程成果

环境设计2022级1班

指导老师:李丽媛

<01>

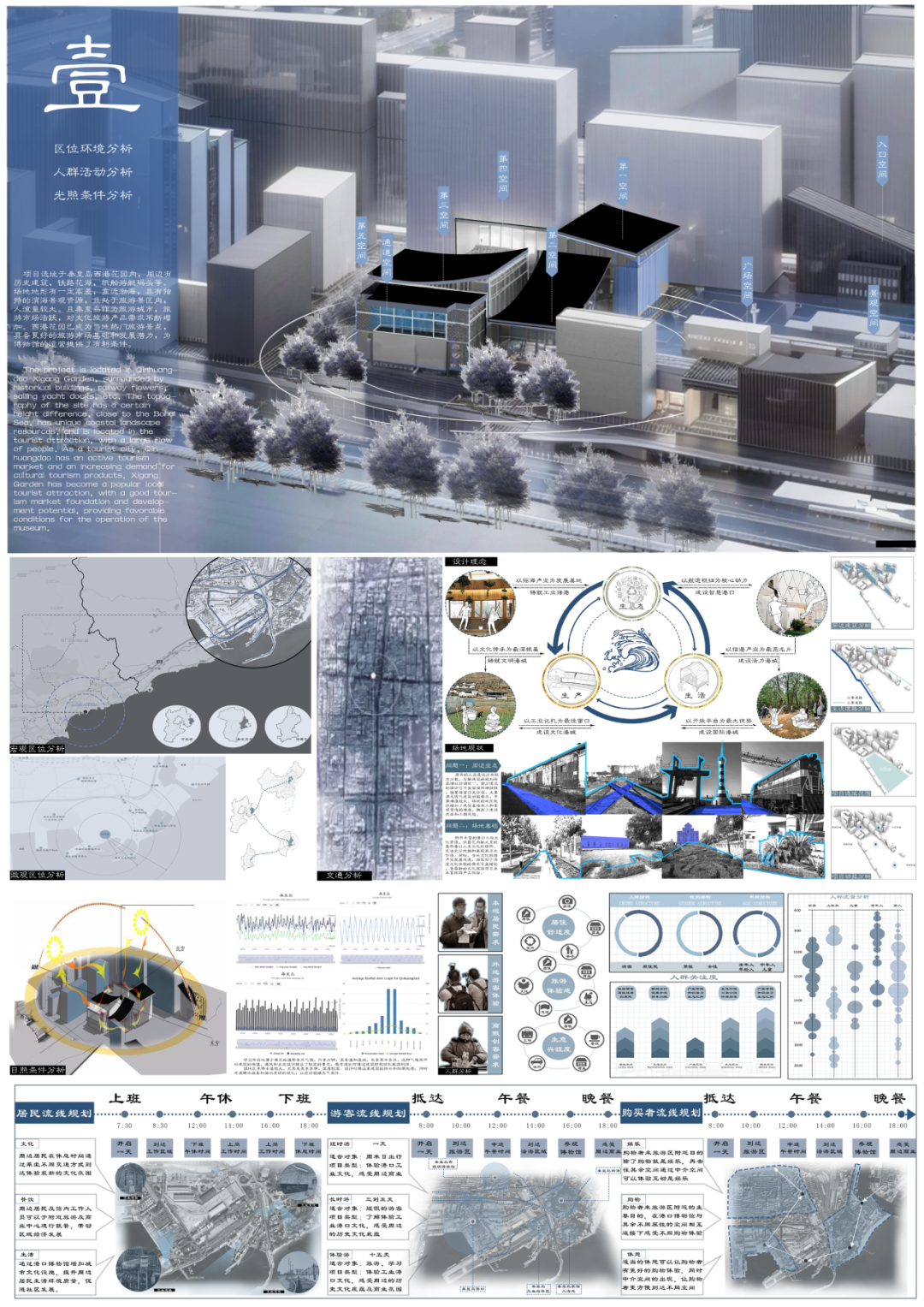

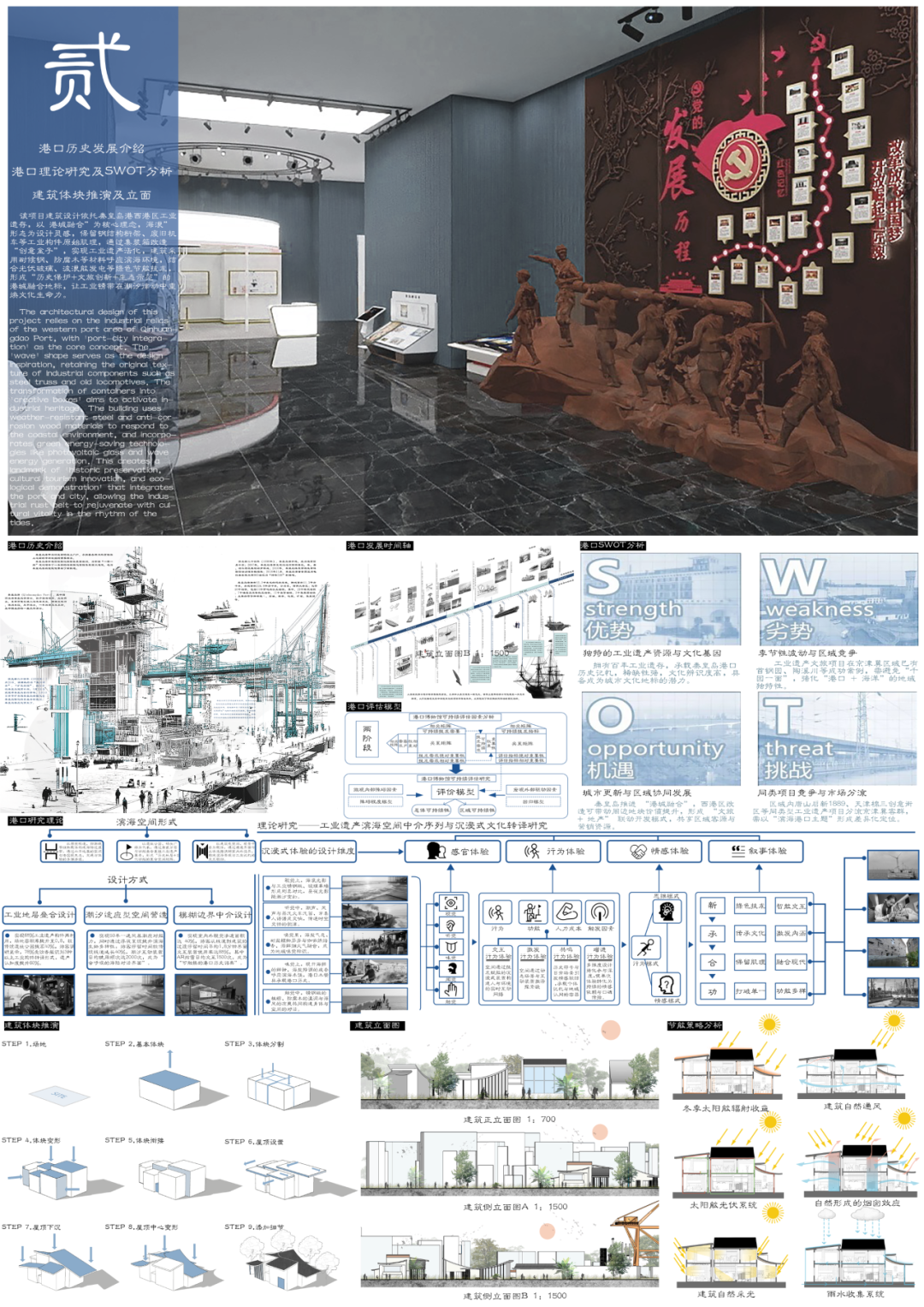

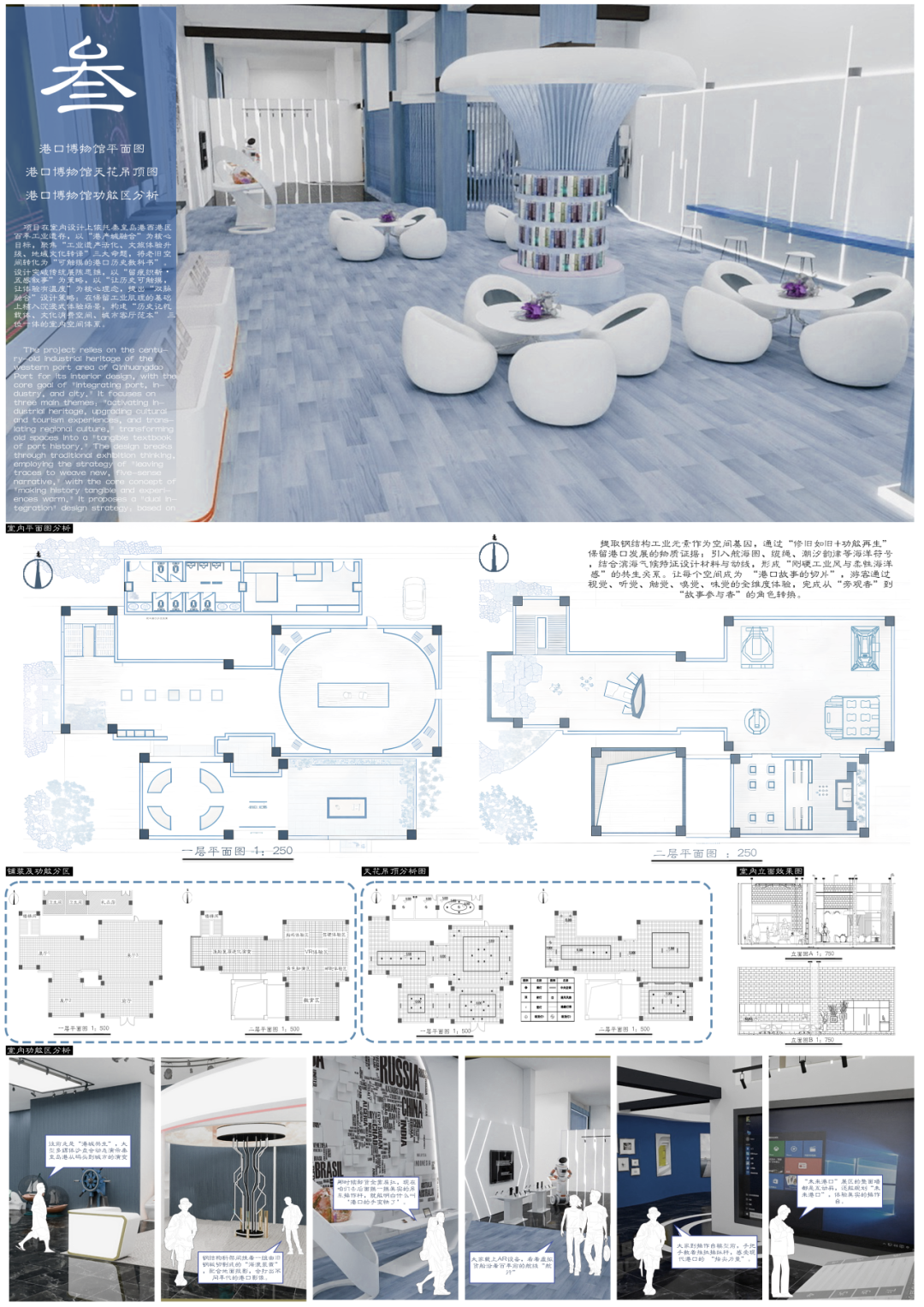

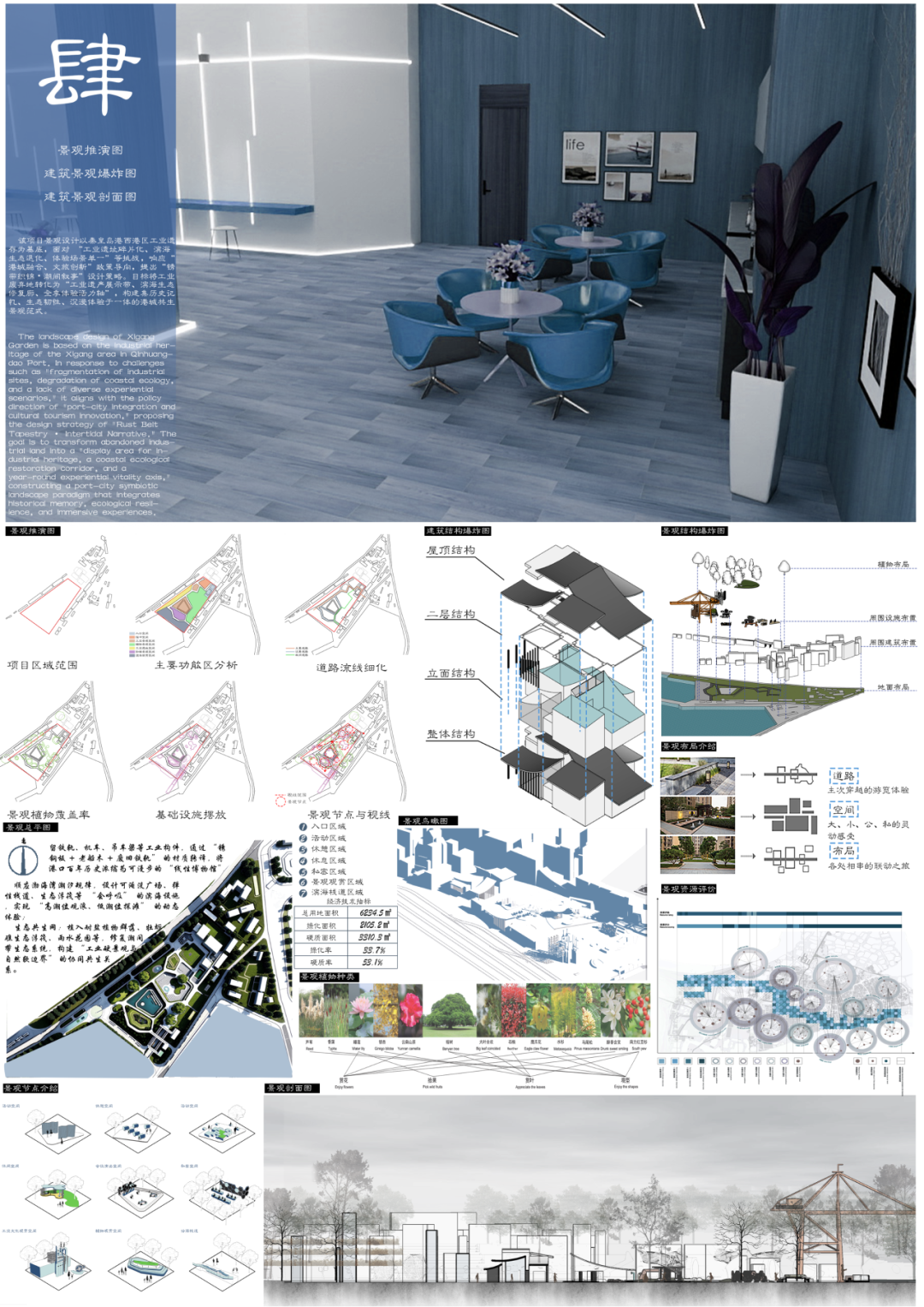

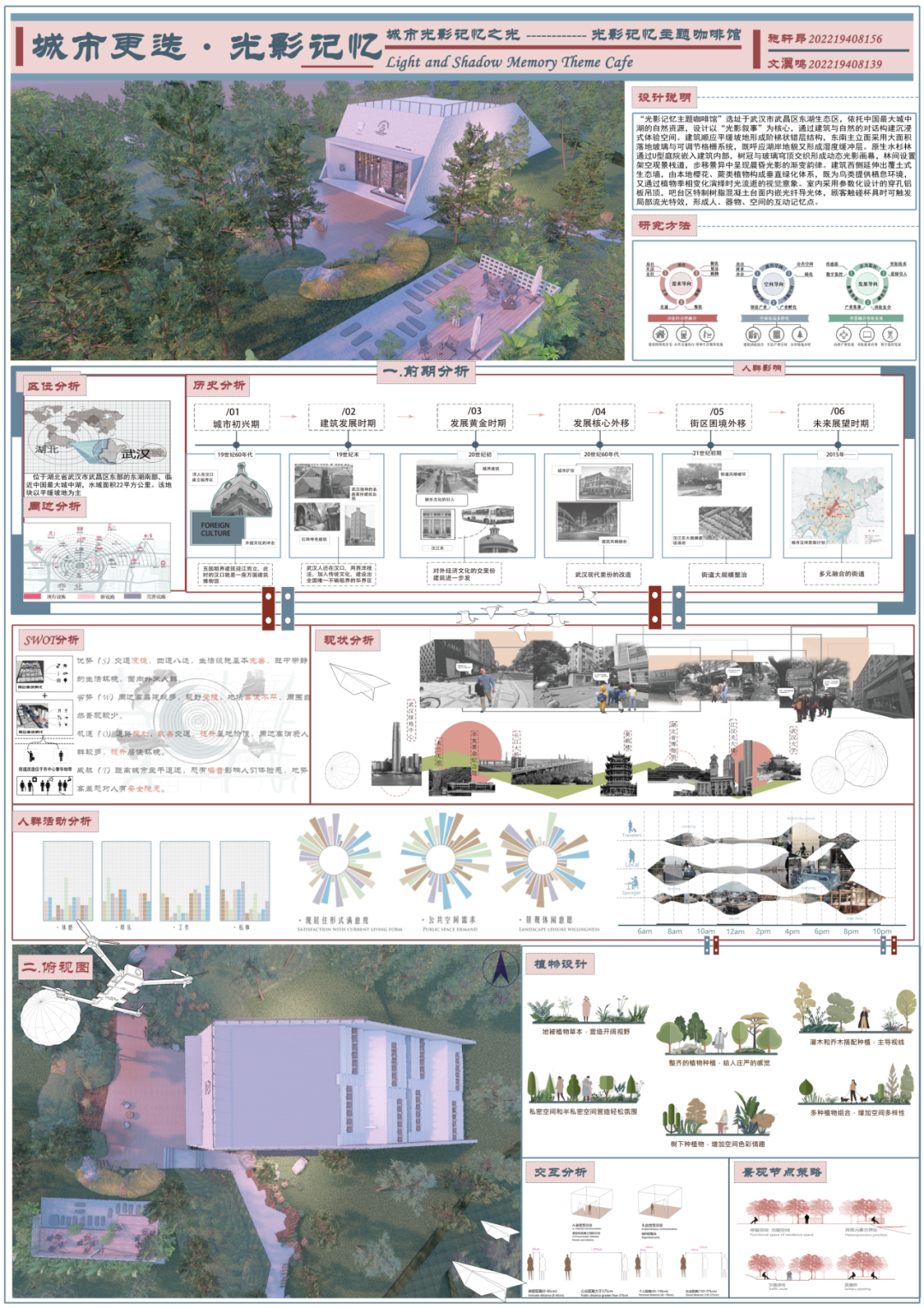

作品名称:

《港博1898》--基于秦皇岛港的沉浸式港口博物馆

小组成员:

陈子煊、赵笑雨 、高攀

设计说明:

博物馆以港口历史为核心主题,通过丰富的展品和多媒体技术,展示港口从古代到现代的发展历程,突出其在城市经济和文化中的重要地位。设计融合了城市文化与传统文化的多元元素,通过对于渔船形状的模仿,再通过建筑语言和空间布局,将港口文化与城市历史、民俗艺术相结合,打造一个具有地方特色的文化地标。博物馆注重观众的参与感,设计了互动展区和沉浸式体验空间,让观众在参观过程中能够亲身感受港口历史的变迁和文化的魅力。

<02>

作品名称:

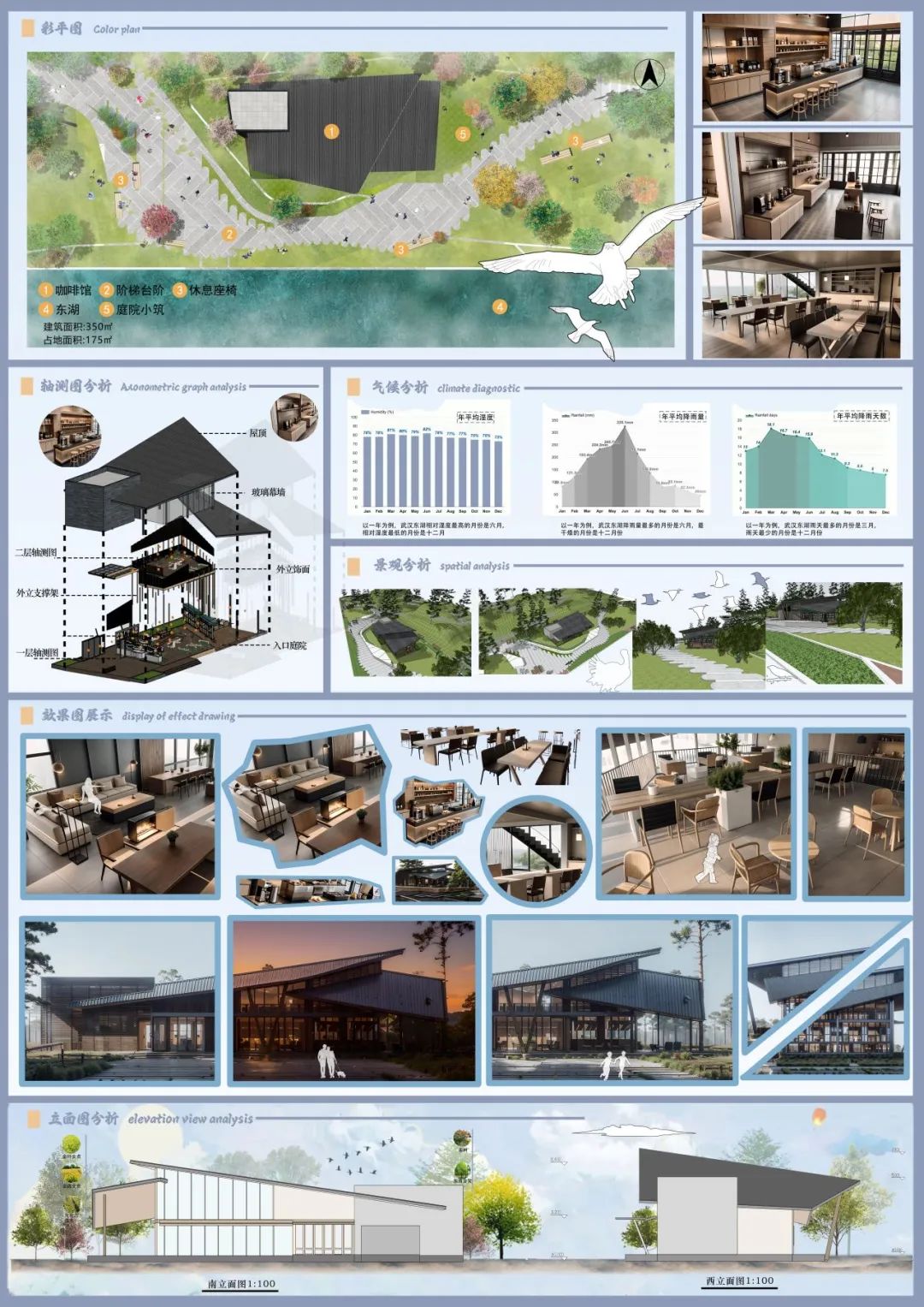

《“一院一宅”咖啡厅》

小组成员:

文瀷鸣、施轩昂

设计说明:

项目坐落于武汉东湖南岸,依托平缓台地地形,以“自然共生·文化浸润”为核心理念,打造兼具生态与人文的湖畔咖啡空间。建筑顺应20-50米高差,通过阶梯式退台设计,形成错层观景露台,主立面朝东南引入湖风,结合穿孔遮阳板与爬藤绿墙调节微气候。楚文化转译为空间语言:赭石色陶砖墙面抽象编钟纹样,中庭水景悬浮石墩呼应“礼乐”序列。屋顶覆土绿化与光伏板实现低碳运营,室内设置楚漆器展柜与自助书吧,融合咖啡品鉴、文化沙龙与生态教育功能,成为市民共享的“东湖文化客厅”。

<03>

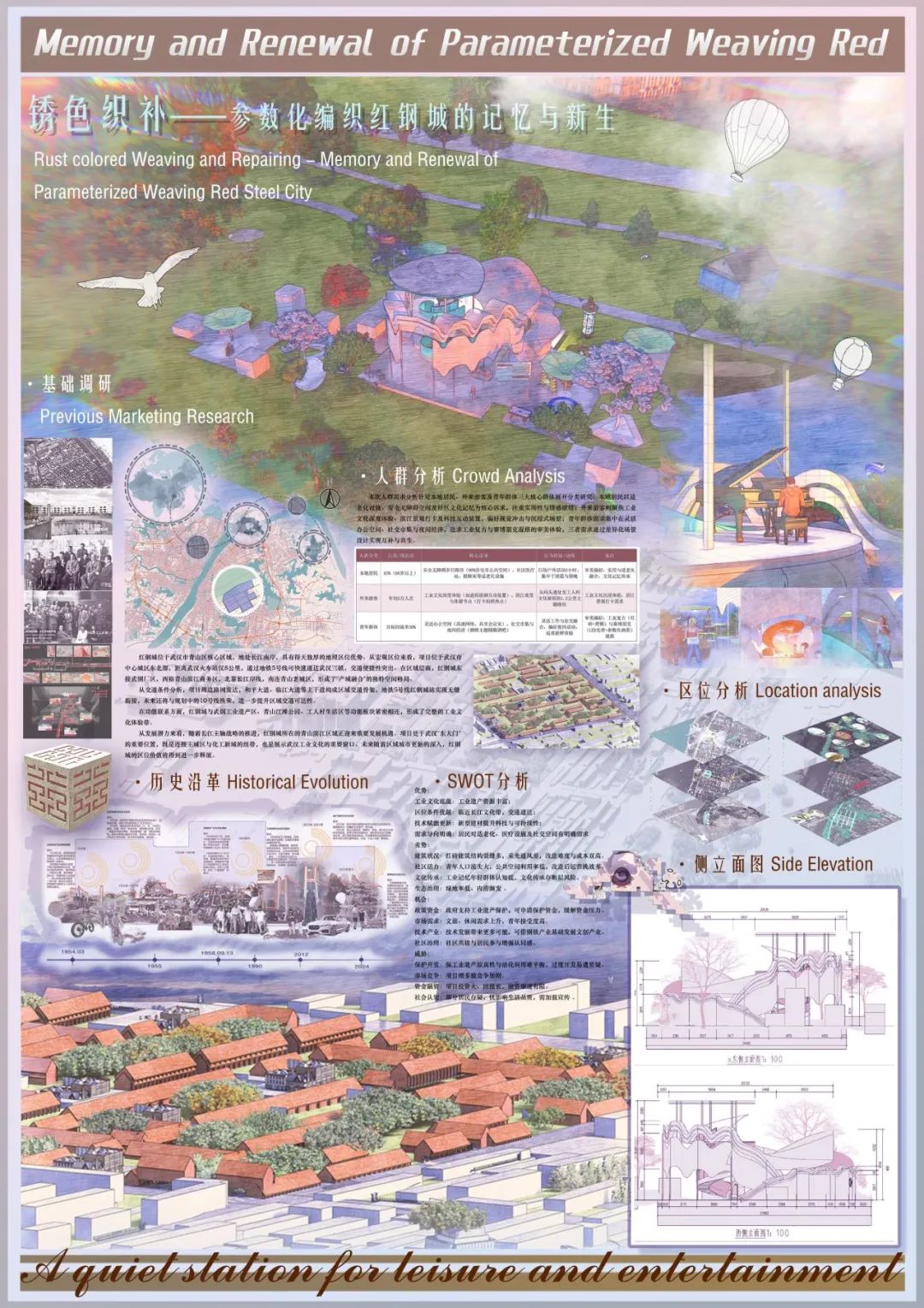

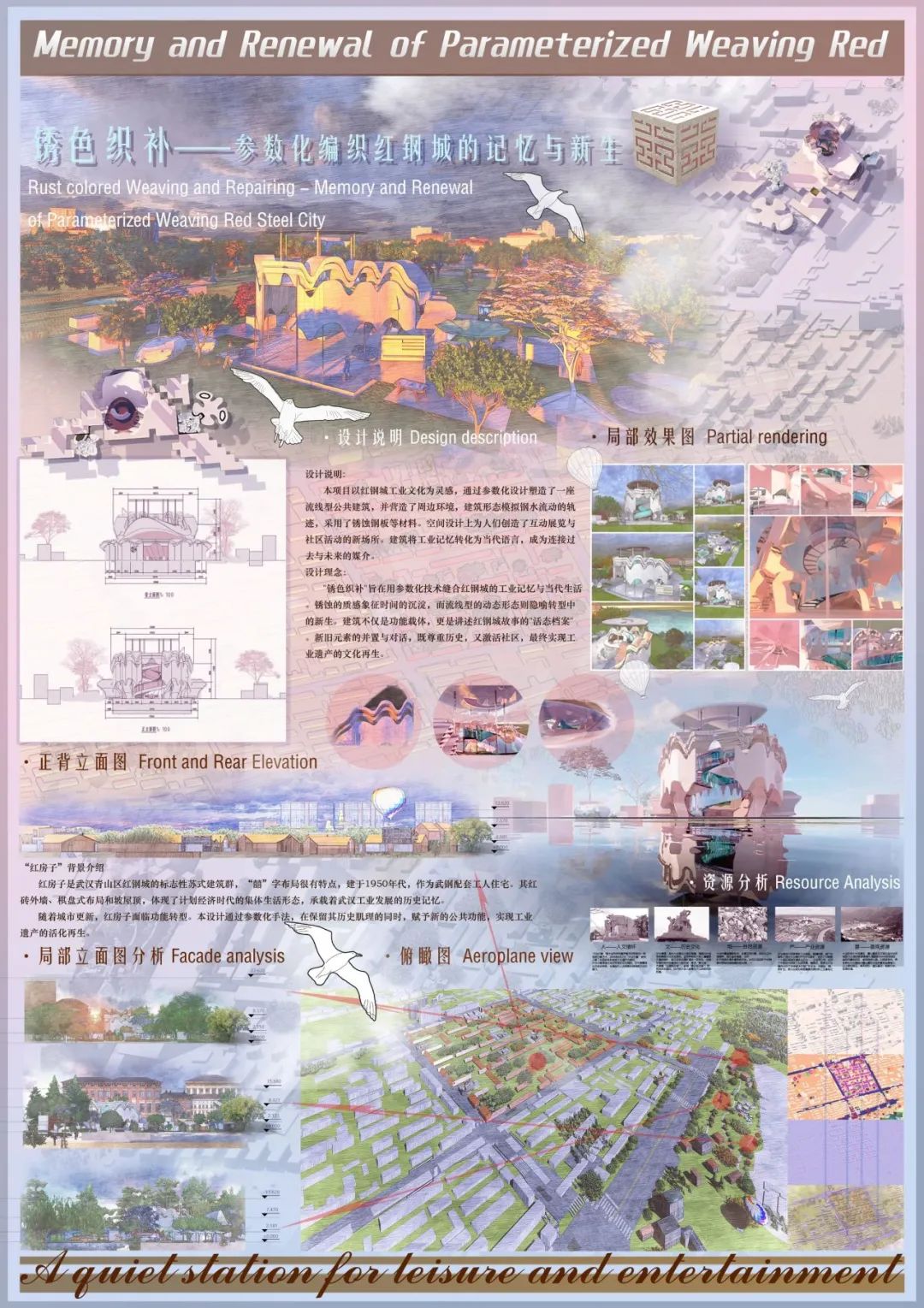

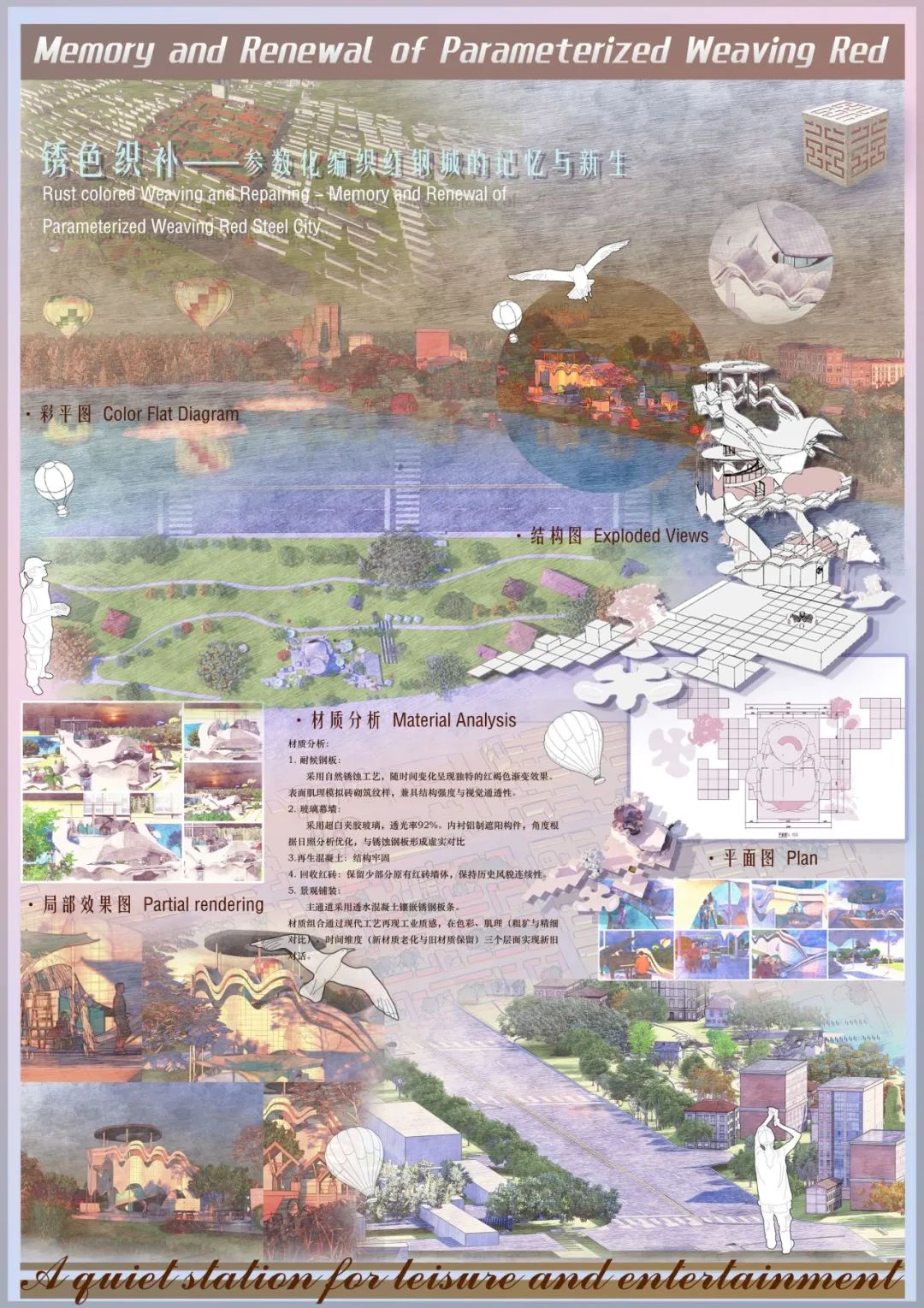

作品名称:

《“锈色织补”》--参数化编织红钢城的记忆与新生

小组成员:

李怡宇

设计说明:

本项目以红钢城工业文化为灵感,通过参数化设计塑造了一座流线型公共建筑,并营造了周边环境,建筑形态模拟钢水流动的轨迹,采用了锈蚀钢板等材料。空间设计上为人们创造了互动展览与社区活动的新场所。建筑将工业记忆转化为当代语言,成为连接过去与未来的媒介。

<04>

作品名称:

《土韵·咖香》--窑洞建筑的适应性再生设计

小组成员:

高蓓蓓、平宜欣、赵孟琨

设计说明:

本设计以“在地共生”为核心,将陕北窑洞的厚重土韵与现代咖啡文化进行结合创新,打造质朴与精致共生的独特美学空间。通过现代设计手法解构传统窑洞,合理划分户外庭院、吧台、休憩区和私密区,在避免窑洞狭窄感的同时,形成兼具文化辨识度与舒适体验的咖啡馆空间,黄土色与靛蓝色结合,让游客在品味咖啡的同时,感受黄土高原的人文底蕴。咖啡香与泥土气息交融,点缀藤编、粗陶器皿,强化在地记忆,实现自然、人文与商业的有机平衡。

<05>

作品名称:

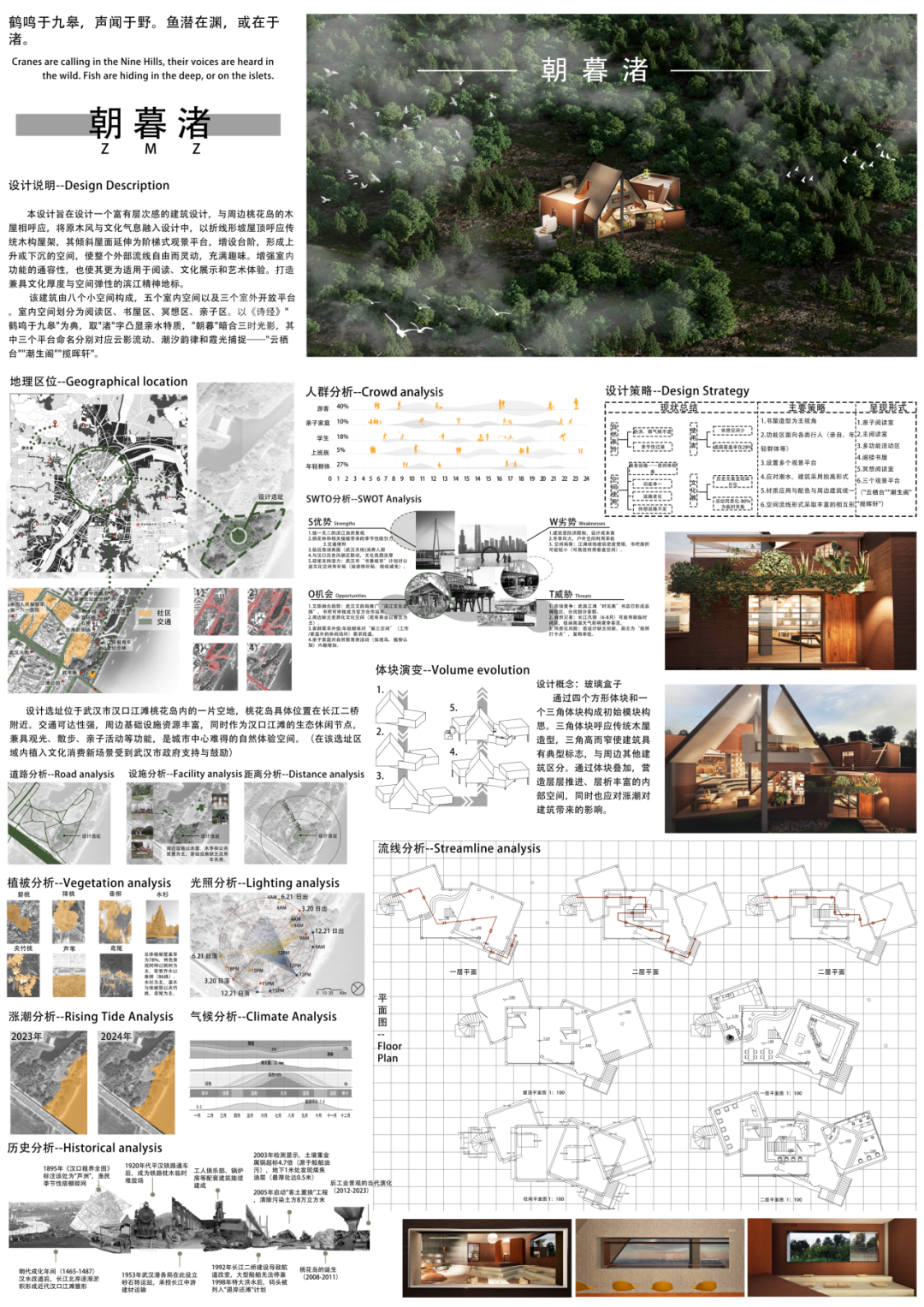

《朝暮渚》

小组成员:朱雅芸、解晋一

设计说明:

本设计旨在设计一个富有层次感的建筑设计,与周边桃花岛的木屋相呼应,将原木风与文化气息融入设计中,以折线形坡屋顶呼应传统木构屋架,其倾斜屋面延伸为阶梯式观景平台,增设台阶,形成上升或下沉的空间,使整个外部流线自由而灵动,充满趣味。增强室内功能的通容性,也使其更为适用于阅读、文化展示和艺术体验。打造兼具文化厚度与空间弹性的滨江精神地标。

<06>

作品名称:

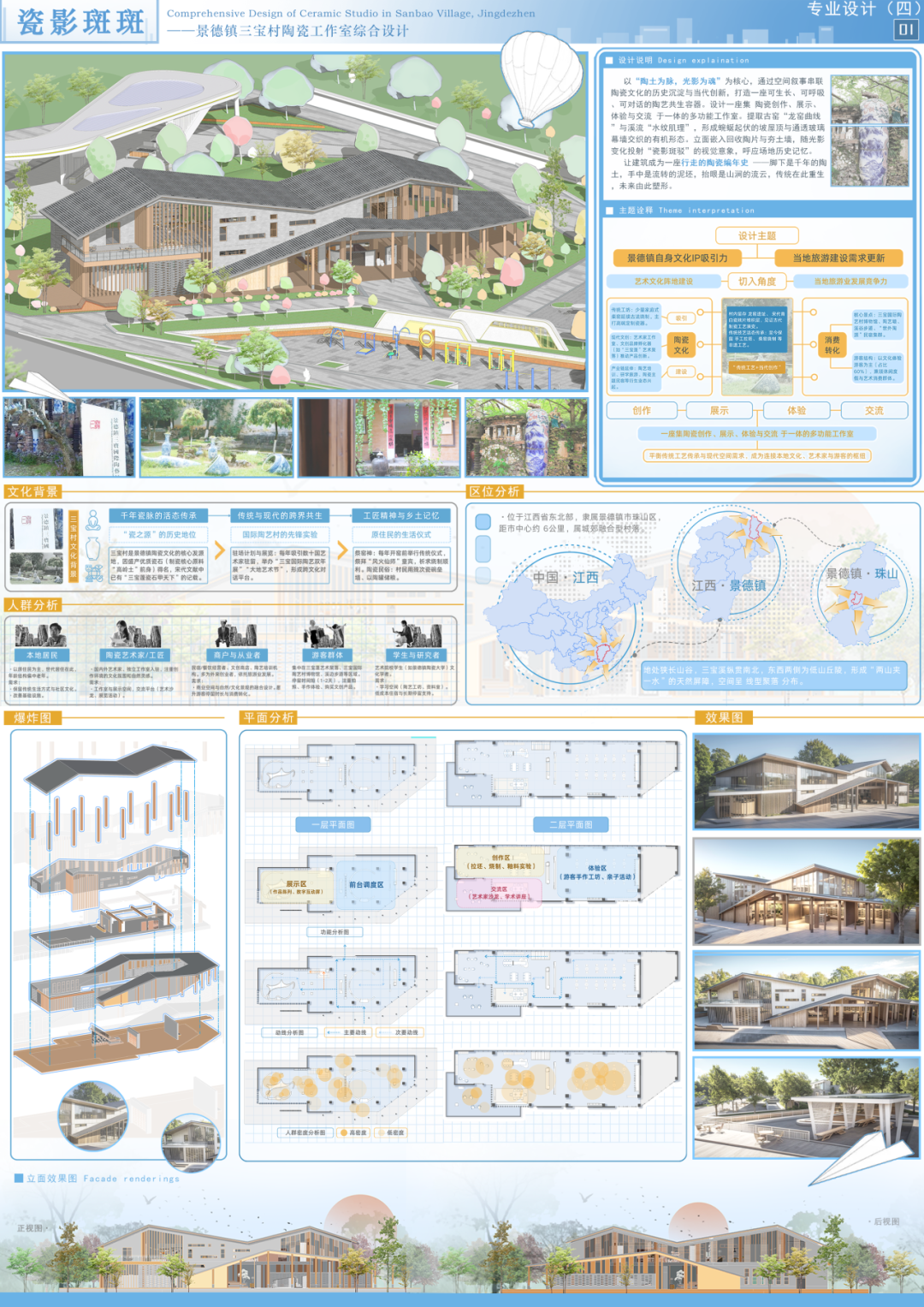

《“瓷影斑斑”陶瓷综合工作室》

小组成员:董静涵、张智博

设计说明:

“瓷影斑斑”陶瓷综合工作室以“时间与手作的对话”为核心设计理念,旨在打造一个融合传统陶瓷工艺美学与当代艺术创作的复合型空间。设计通过材质、光影与空间的叙事性表达,构建一处既能追溯千年窑火温度,又能激发现代创想的陶艺栖居地。

<07>

作品名称:

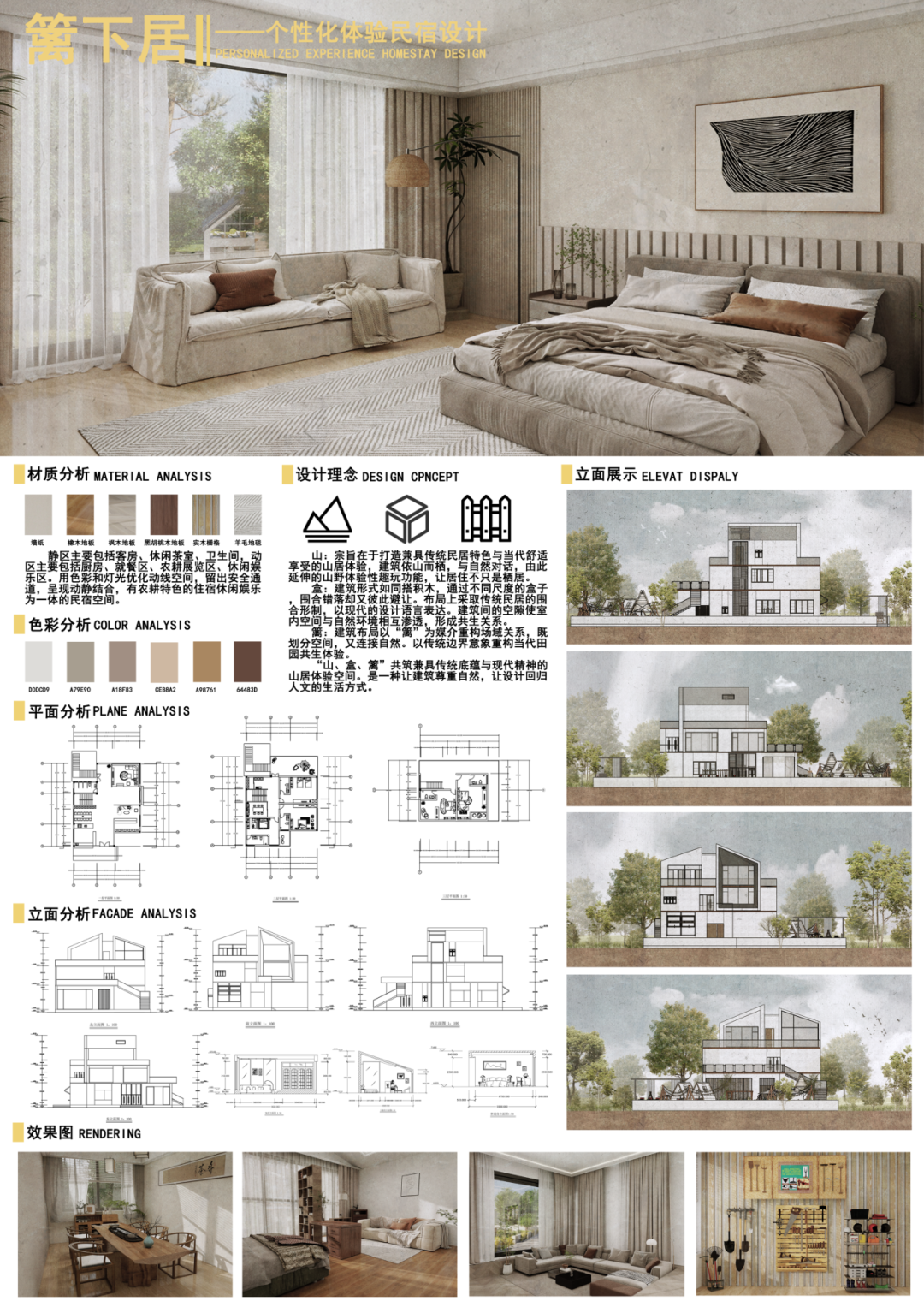

《篱下居》--个性化体验民宿设计

小组成员:

陈源晗、黄晶

设计说明:

"山·盒·篱"设计理念个性化民宿设计以自然共生与人文关怀为核心,将山野肌理、空间容器与田园边界融合重构。设计针对全龄段体验需求,老年群体可在庭院内参与轻量化农作,青年在露营营地休闲放松,亲子家庭通过一米菜园实践自然教育。共享厨房强化不同群体之间的互动,室内嵌的农耕工具展陈墙记录土地记忆。整体通过空间节奏调控引导都市人重拾节气时序感知,在耕种、手作与围炉夜话中体验慢生活美学。

<08>

作品名称:

《新中式民宿住宅设计》

小组成员:黄佳琪

设计说明:

本民宿住宅专为退休人群打造,旨在将新中式风格的典雅韵味与适老性需求完美融合,为退休后的长者提供一个既能享受悠闲岁月,又能沉浸于传统文化氛围的温馨家园。通过空间、装饰与设施的精心规划,让居住者在舒适惬意的环境中,寻回内心的宁静与归属感,开启人生全新的悠然篇章。

<09>

作品名称:

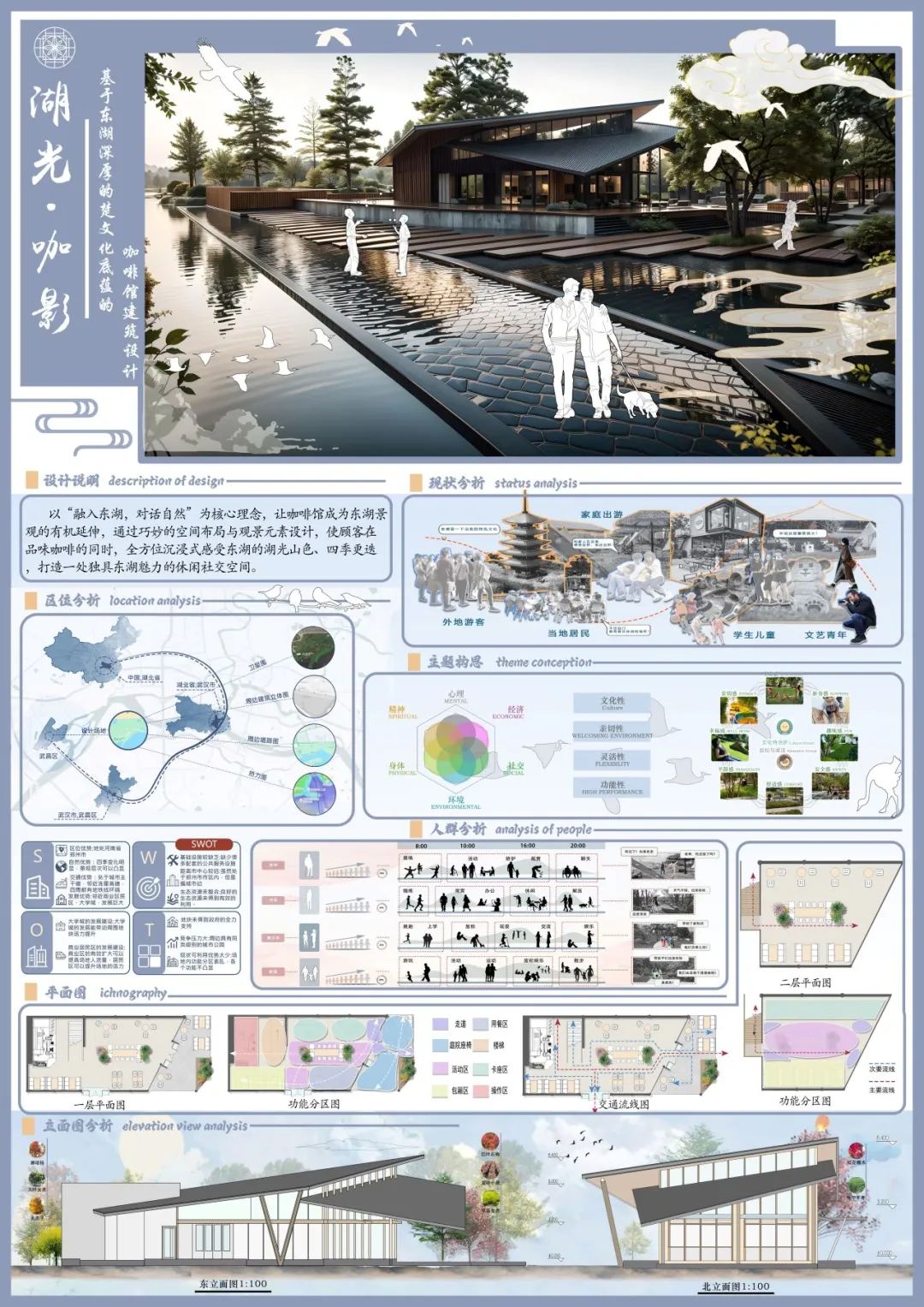

《湖光·咖影》--基于东湖深厚的楚文化底蕴

小组成员:

郝瑶玥、占瑞馨

设计说明:

本项目以“自然共生与地域对话”为设计策略,于东湖滨水区域构建沉浸式休闲空间。通过原木与超白玻璃的异质材料组合,实现建筑与自然环境的视觉融合。这种生态化表皮设计,不仅在材质选择上呼应地域生态,更通过曲面形态的流体力学优化,降低建筑风阻,提升空间的生态适应性。

<10>

作品名称:

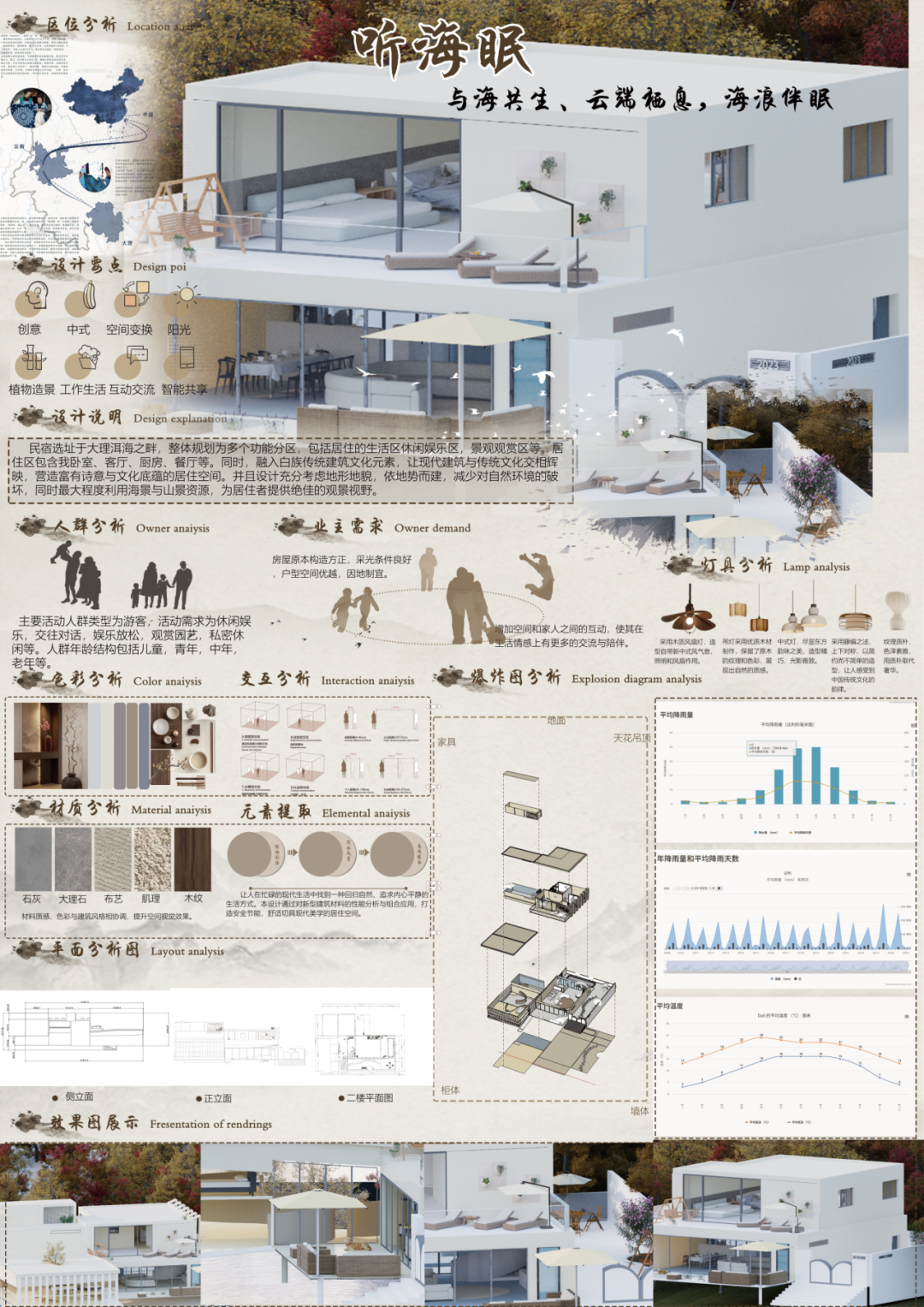

《听海眠》

小组成员:

刘丽娜、蒋慕千、何佳韵

设计说明:

民宿选址于大理洱海之畔,整体规划为多个功能分区,包括居住的生活区休闲娱乐区,景观观赏区等。居住区包含我卧室、客厅、厨房、餐厅等。同时,融入白族传统建筑文化元素,让现代建筑与传统文化交相辉映,营造富有诗意与文化底蕴的居住空间。并且设计充分考虑地形地貌,依地势而建,减少对自然环境的破1坏,同时最大程度利用海景与山景资源,为居住者提供绝佳的观景视野。

<11>

作品名称:

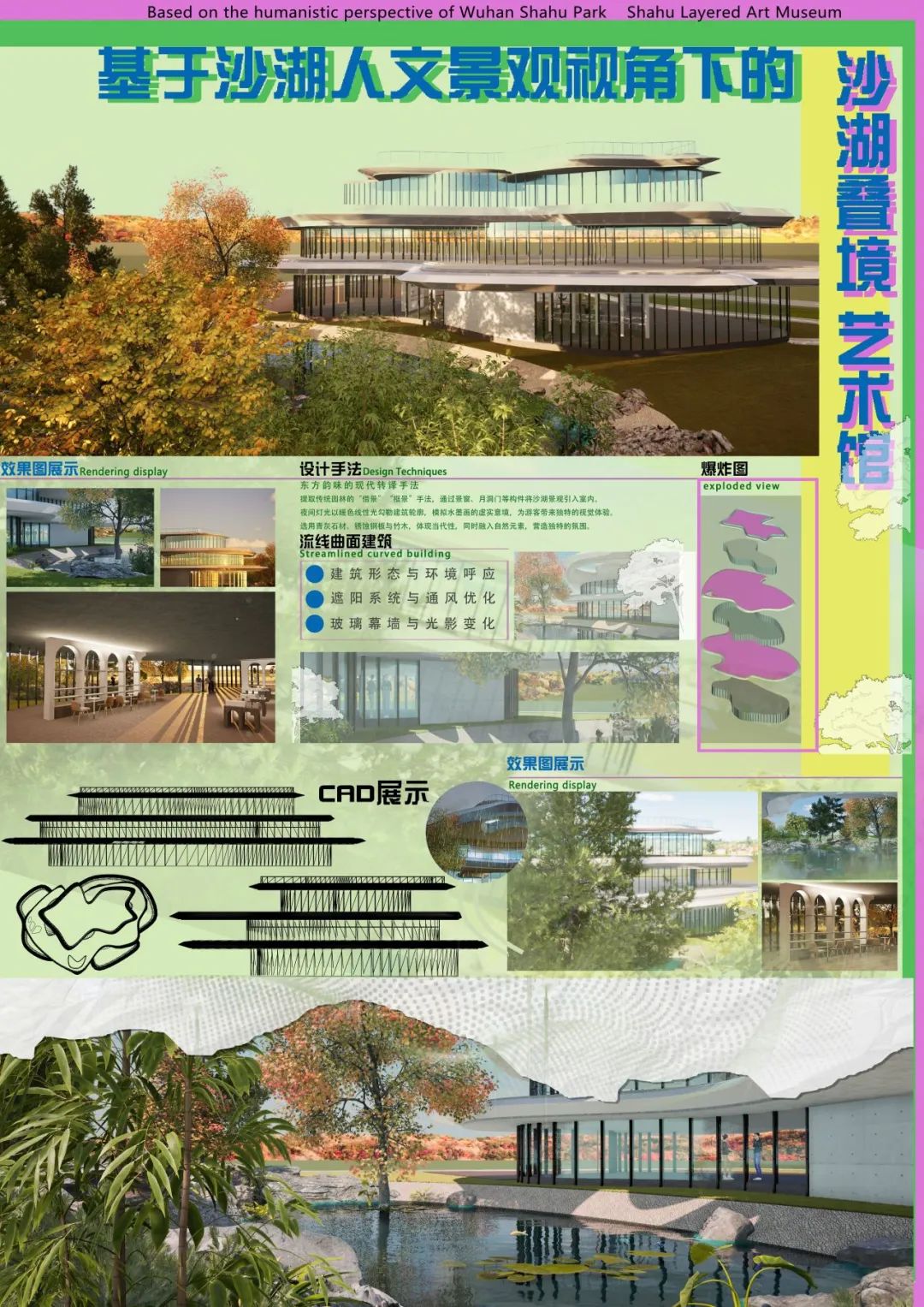

《沙湖叠境艺术馆》--基于沙湖人文景观视角下

小组成员:

陈泽嘉、吴浩辉

设计说明:

设计以沙湖的生态本底为出发点,建筑形态模拟水岸曲线,减少对湖滨环境的视觉入侵。通过立体绿化、雨水花园等治绵技术,强化场地蓄渗能力,呼应武汉百湖之城”的生态诉求。建筑采用动态曲线形态,模拟湖水波纹与自然山势,弱化人工构筑物的生硬感。曲面屋顶与悬挑结构形成遮阳系统,适应武汉夏热冬冷的气候特点,同时优化自然通风。玻璃幕墙与镂空格栅结合,引入光影变化,使建筑在不同时段呈现流动的视觉效果。

<12>

作品名称:

《钢铁记忆 光影新生》

小组成员:

王滋佩、李婧怡

设计说明:

本项目以"钢铁记忆·光影新生"为核心理念,将集装箱元素与极简主义美学结合,打造一座兼具工业气质与艺术张力的摄影展览馆。建筑主体由两组倒U型钢结构构成,外立面选用耐候钢板与回收集装箱模块交错拼接,形成肌理丰富的工业美学表皮。中央核心区以全透超白玻璃幕墙围合,形成通透的"光之峡谷",内部植入阶梯式生态绿植、镜面水景与锈钢板艺术装置,营造可供人休憩的沉浸式景观空间。

<13>

作品名称:

《云上苗岭》--基于苗族非遗文化下民宿空间

小组成员:

谭静华、陶文慧

设计说明:

本设计以苗族传统建筑与文化为核心,融合现代舒适体验,打造独具民族风情的民宿空间。建筑外观采用吊脚楼结构,搭配青瓦坡顶、木质穿斗框架及雕花门窗,融入苗族图腾纹样,体现古朴自然的山地民居风格。可持续性采用本地材料与工艺,结合太阳能、雨水回收系统,兼顾生态与人文传承。通过民宿空间,让游客深度体验苗族的建筑智慧与生活美学。

<14>

作品名称:

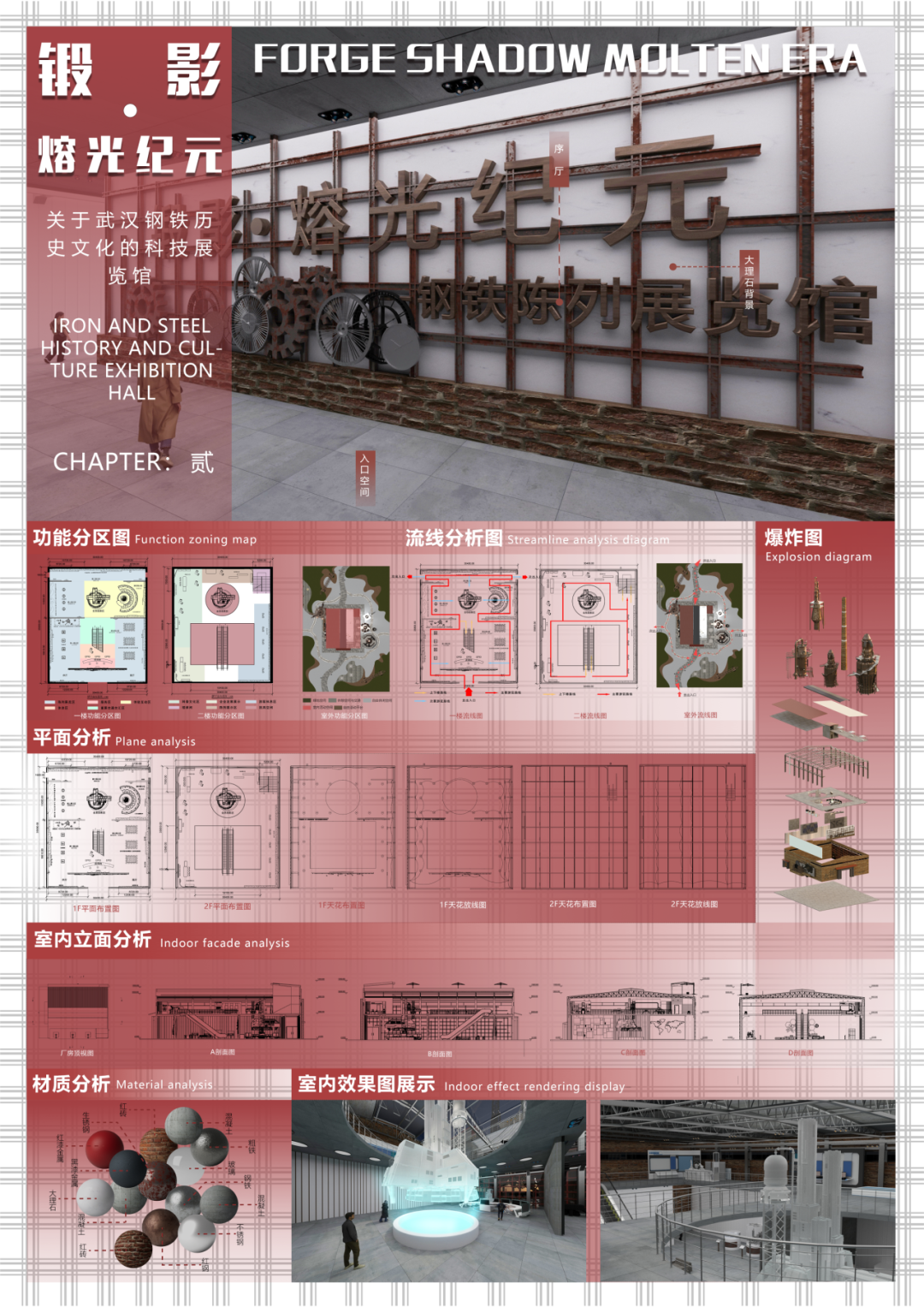

《锻影·熔光纪元》--钢铁陈列展览馆

小组成员:

董烨、江秉鹏

设计说明:

武钢云谷·606钢铁陈列展览馆“锻影·熔光纪元”设计,秉持“尊重历史、融合科技、创新体验”的理念,以武钢历史为魂,现代科技为骨。保留老厂房建筑结构和历史痕迹,在此基础上进行创新设计。同时,馆内融合全息投影再现冶炼辉煌,AI交互解析钢铁工艺,续写“钢铁摇篮”新篇,打造智造未来的立体史诗。

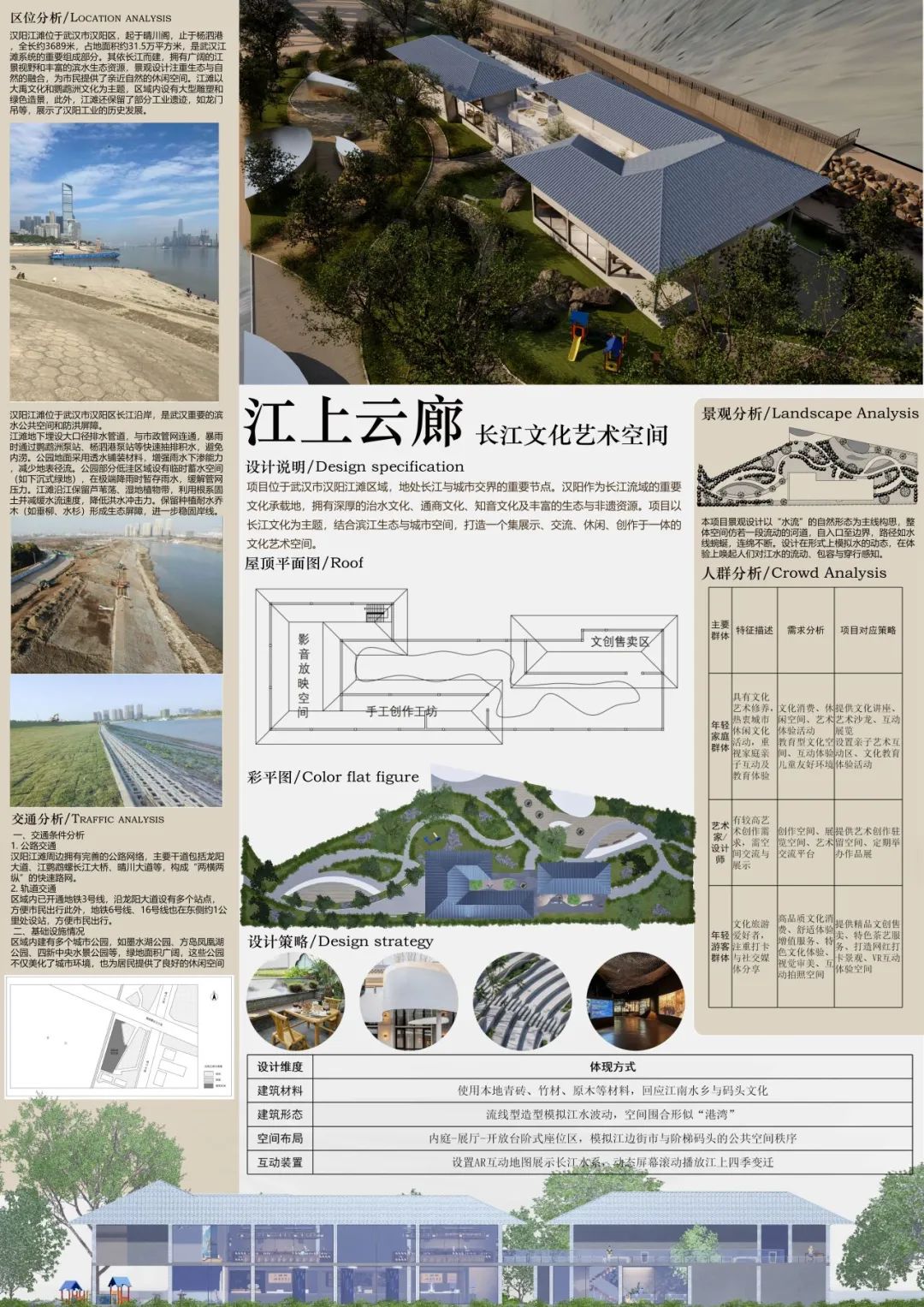

<15>

作品名称:

《江上云廊》--长江文化艺术空间

小组成员:

左配齐、杨谊勋、文昱

设计说明:

项目位于武汉市汉阳江滩区域,地处长江与城市交界的重要节点。汉阳作为长江流域的重要文化承载地,拥有深厚的治水文化、通商文化、知音文化及丰富的生态与非遗资源。项目以长江文化为主题,结合滨江生态与城市空间,打造一个集展示、交流、休闲、创作于一体的文化艺术空间。