武汉科技大学艺术与设计学院环境设计2022级《专业设计四》 线上课程展(二)

发布时间:2025年8月19日 分类:课程设计 浏览量:1516

环境设计2022级

《专业设计四》

线上课程展(二)

//2025.5.27→

Professional Design Four Online Course Exhibition 1

<课程概述>

课程名称:专业设计四

课程类别: 专业必修课程

授课教师:袁心平、李丽媛

授课对象: 2022级环境设计专业本科生

课程简介: 本课程是环境设计专业一门必修的综合性设计课程,是在完成了专业基础课程和单项设计课程之后,对学生所学专业知识进行全面深入的综合性检验的一门强化训练课程,具有承前启后的作用。通过对综合设计的原理、方法和实际案例的学习,整合规划设计、建筑设计、景观设计、室内设计和公共艺术设计等多领域知识,锻炼学生综合设计思维和创新设计能力,提升学生在公共空间复杂设计项目中的综合设计能力。

<教学目的>

1.知识目标

具备结合场地特征综合运用多学科知识解决规划尺度问题的能力,掌握不同类型建筑、景观、室内环境的设计方法。

2.能力目标

具有科学的思维素养,具有较强的逻辑思维能力,具有较强的创新意识、实践和综合表现能力。

3.素质目标

具有公共空间环境综合设计的设计深化与创新设计能力,具有运用多学科知识进行问题发现、分析、解决问题的能力。

前期调研

2025年4月7日,环境设计2022级学生在袁心平副院长和李丽媛副教授的带领下实地调研了武汉武钢云谷606园区和昙华林历史街区。这次课程实地考察帮助学生更好地理解了“场所精神”的内涵,拓展了学生的综合设计能力、团队协作能力与创新能力。

师生合影留念

课程成果

环境设计2022级2班

指导老师:袁心平

<01>

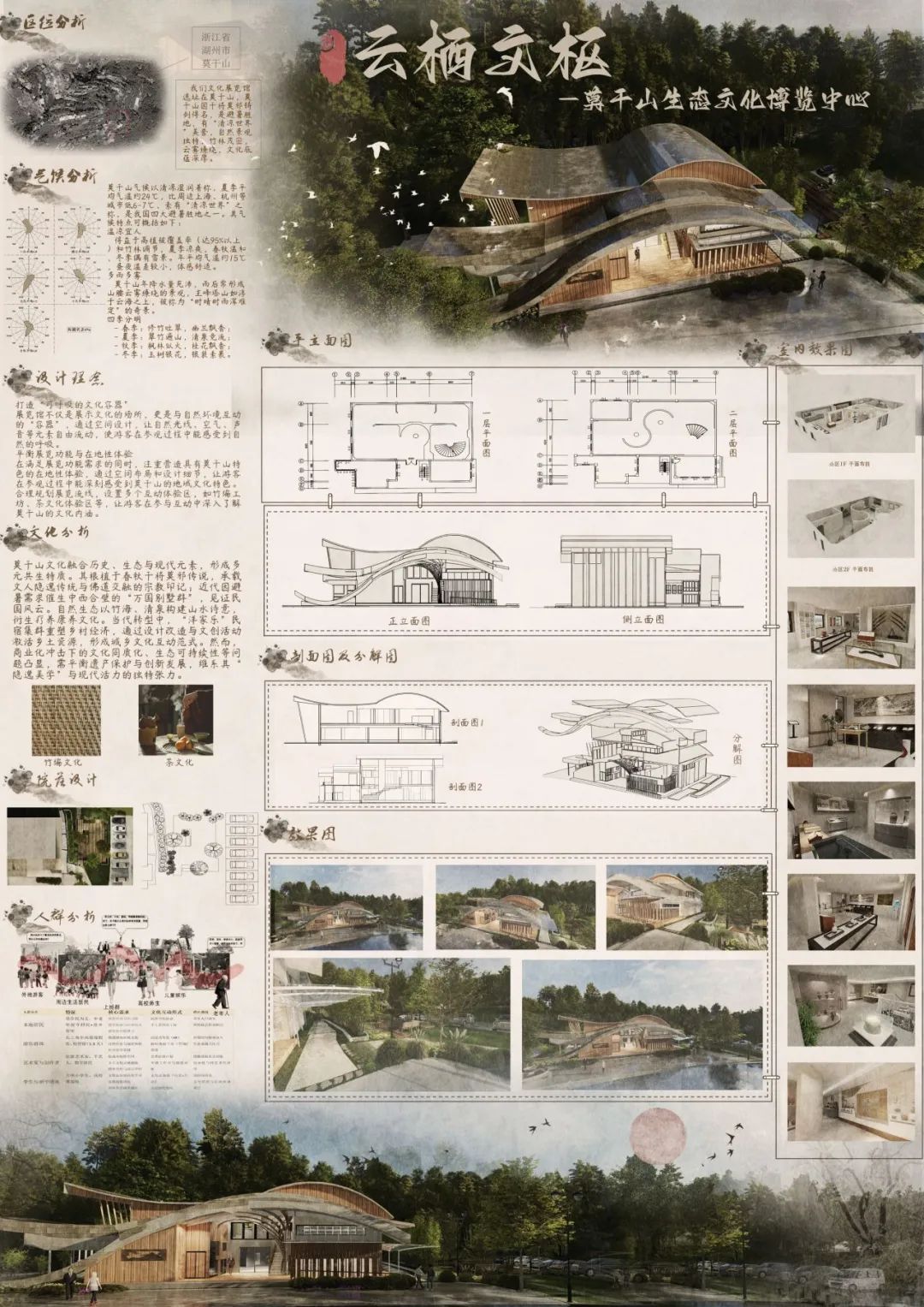

作品名称:

《云栖文枢》--莫干山生态文化博览中心

小组成员:

游贝怡、廖晗

设计说明:

本案以"山水共栖·文脉新生"为核心理念,将莫干山地域文脉与当代生态理念深度融合,打造集文化展示、生态教育与自然体验于一体的复合型文化地标。设计以"隐、融、续"为策略,将建筑隐入山林肌理,通过地景化语言实现人工与自然的对话。建筑形态取意莫干山连绵峰峦,采用分体式布局消解体量,以曲折连廊串联四大功能聚落——文化博览区、生态研习馆、文创聚落及观景院落,形成"山涧游廊"般的空间序列。主体建筑采用覆土结构与轻质木构体系。室内空间以"光的叙事"为主线,通过参数化设计的镂空竹屏风引导自然光线,结合数字投影技术再现莫干山四季光影。核心展厅采用沉浸式环幕,以动态影像还原区域百年生态变迁。本案以谦逊姿态重塑当代文化建筑范式,通过在地材料转译、低技生态工法与传统匠艺的创新结合,实现人文记忆与生态智慧的当代表达,构筑一座会呼吸的山水文化容器。

<02>

![]()

作品名称:

《涠洲·蔚蓝境亲海宅院空间》

小组成员:

周莹、廖原

设计说明:

本方案选址于广西北海涠洲岛石螺口海滩,旨在打造沉浸式亲海居住空间。设计理念为“火山之灵,海洋之心”,融合涠洲岛火山地质与海洋生态特色。设计要点涵盖自然融合、文化元素与科技应用。设置透明观景窗,让居住者欣赏海边景观;生态友好,设计珊瑚礁保护区。采用高强度透明亚克力材料、防水混凝土,确保防水性能;利用自然光线与智能照明系统采光,安装水下通风系统保证空气流通;电力与热能供应结合陆地电网、太阳能板、风力发电机及水下地热系统。整体设计注重自然与文化融合、生态友好及科技赋能,为居住者提供独特体验,传承涠洲岛特色,保护海洋生态。

<03>

作品名称:

《曲水铭心》

小组成员:

胡海冰

设计说明:

将杭州西湖龙井村千年茶文脉融入当代空间叙事,打造一座昼夜共生的文化地标。白日,艺术馆化身茶史长卷,展示制茶工艺、茶器美学与当代艺术展区。夜间空间悄然蜕变,“曲水邀月”成为灵魂:蜿蜒的浅渠引水环流,宾客沿水畔蒲团席地,仿兰亭遗韵,以琉璃茶盏载新沏龙井顺流而下,构造为一场山水雅宴,通过物质空间唤起人们对自然与文人精神的共情。建筑本身成为一件“可观可游可饮”的艺术品,而非静态的展示容器。

<04>

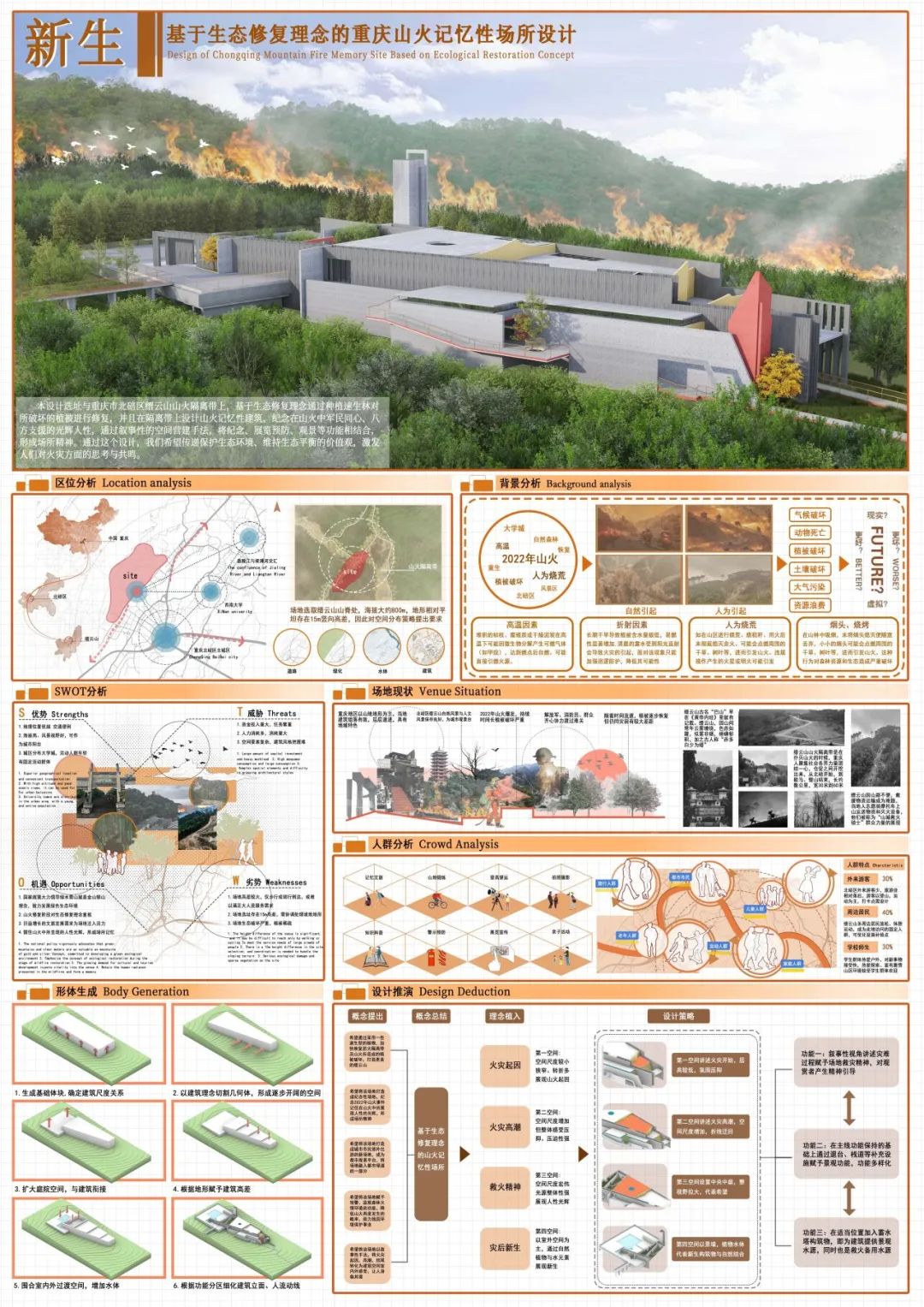

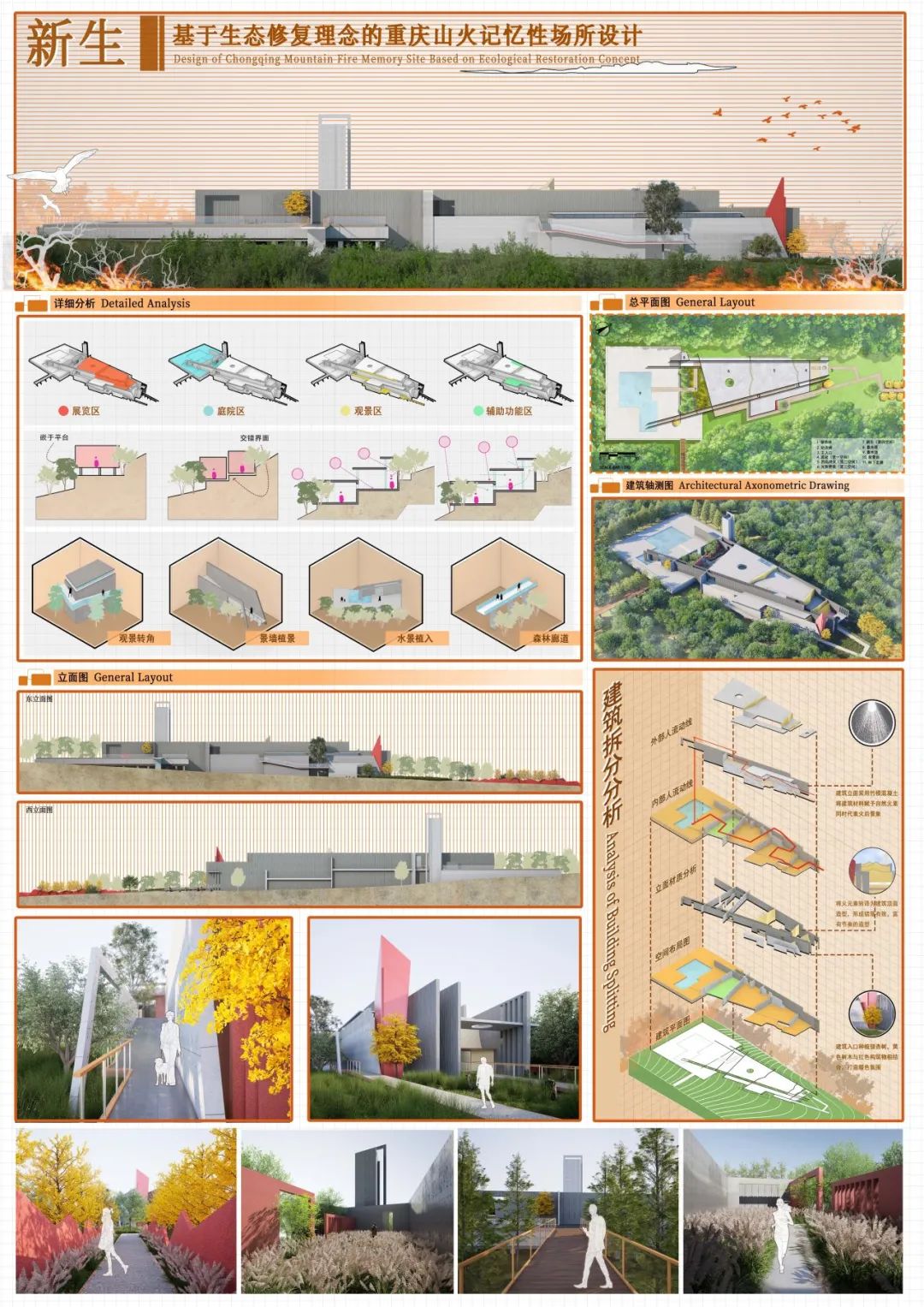

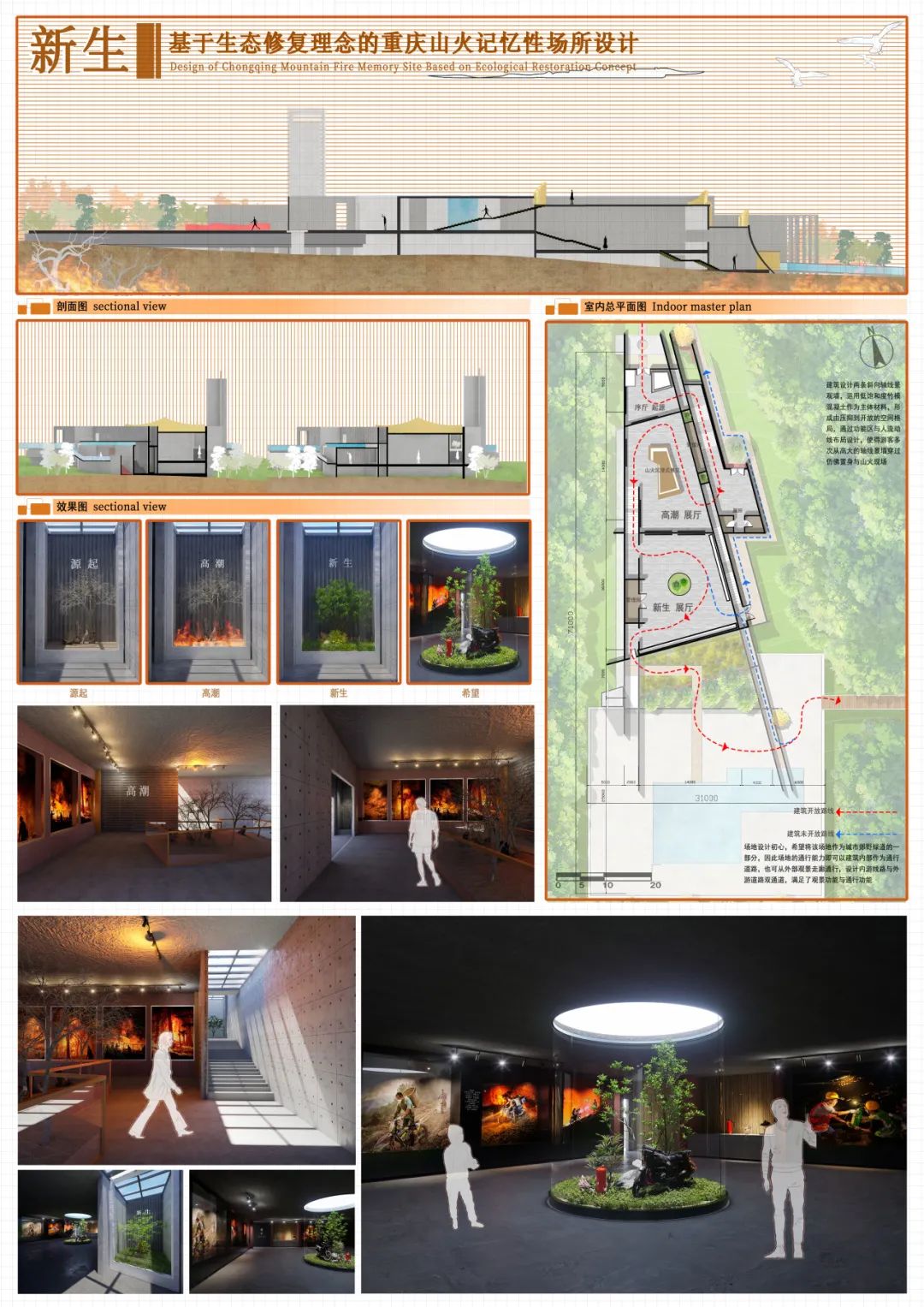

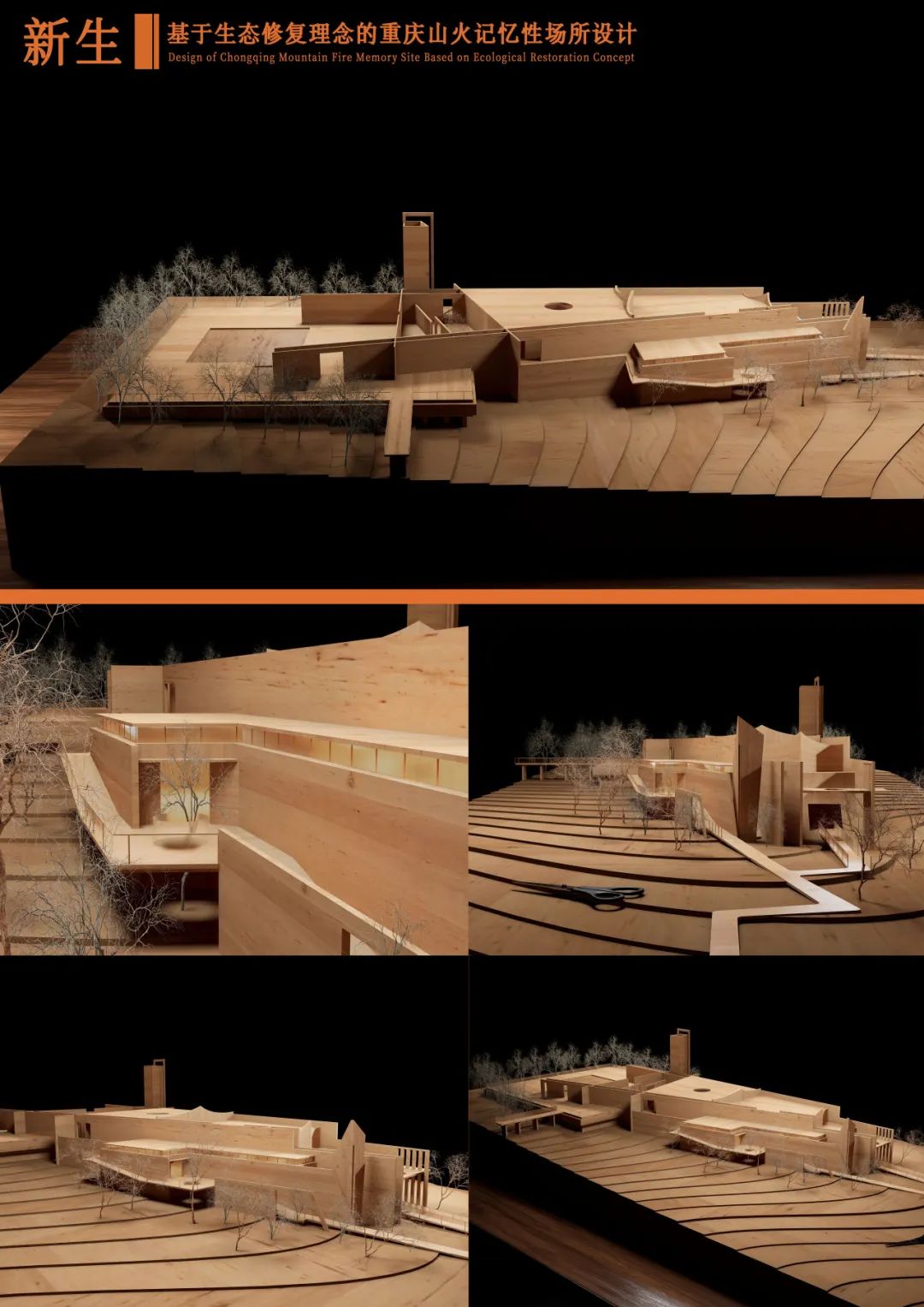

作品名称:

《新生》——基于生态修复理念的重庆山火记忆性场所设计

小组成员:

尹庆来

设计说明:

本设计选址与重庆市北碚区缙云山山火隔离带上,基于生态修复理念通过种植速生林对所破坏的植被进行修复,并且在隔离带上设计山火记忆性建筑,纪念在山火中军民同心、八方支援的光辉人性,通过叙事性的空间营建手法,将纪念、展览预防、观景等功能相结合,形成场所精神。通过这个设计,我们希望传递保护生态环境、维持生态平衡的价值观,激发人们对火灾方面的思考与共鸣。

<05>

作品名称:

《山中民宿》

小组成员:

李昊

设计说明:

在城市化浪潮裹挟下,人们愈发渴望回归自然的本真。这座山中民宿将以“自然叙事者”的身份,通过空间设计重构人与山的关系--不满足于成为观景容器,而是以谦卑的姿态融入山体脉络,用建筑语言转译风的轨迹、光的层次与时间的沉淀,让每一位到访者成为山居故事的参与者与续写者。这座民宿的设计拒绝“风景消费主义”的粗暴逻辑,转而以细腻的在地性语言,将人的活动编织进山的生命网络。当暮色降临时,建筑轮廓逐渐隐入林霭,唯留几盏暖光如萤火摇曳--那不是人类征服荒野的宣言,而是山接纳栖居者的温柔印记。

<06>

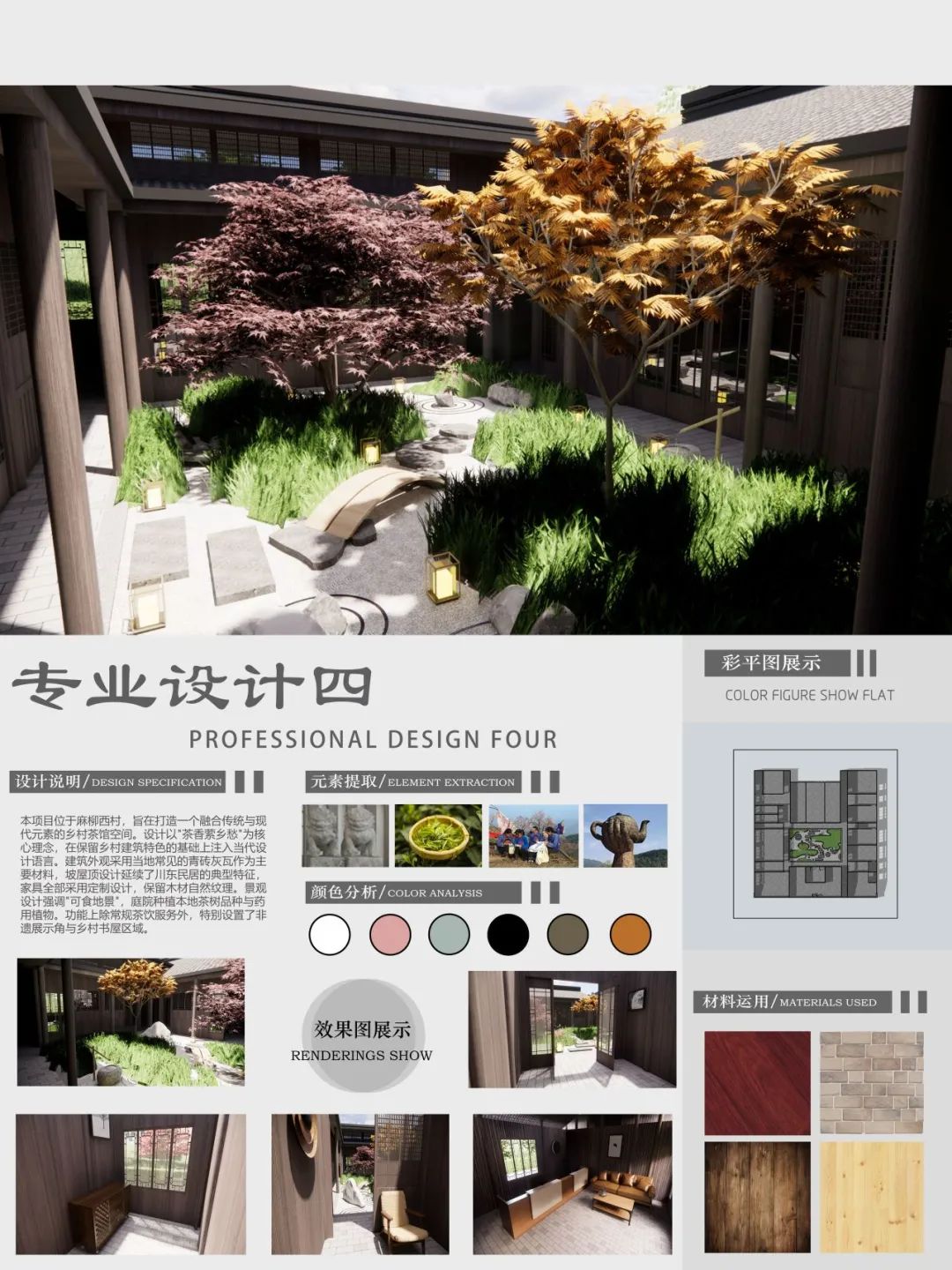

作品名称:

《善茶林馆》

小组成员:

苏树烨、李冠池

设计说明:

本项目位于麻柳溪村,旨在打造一个融合传统与现代元素的乡村茶馆空间。设计以"茶香萦乡愁"为核心理念,在保留乡村建筑特色的基础上注入当代设计语言。建筑外观采用当地常见的青砖灰瓦作为主要材料,坡屋顶设计延续了川东民居的典型特征,家具全部采用定制设计,保留木材自然纹理。景观设计强调"可食地景",庭院种植本地茶树品种与药用植物。功能上除常规茶饮服务外,特别设置了非遗展示角与乡村书屋区域。麻柳西村茶馆的设计立足于传统川西民居建筑与现代功能的融合,在保持村落原有肌理的前提下,打造兼具文化展示与社区交往功能的空间。设置可容纳60人的多功能茶座区,西侧为茶文化体验区,包含开放式炒茶灶台与非遗展示墙;北面长窗正对古树位置设置12米长的"观景茶席"。景观设计强调"因借自然",保留院内三株野生茶树作为活体展品,用毛石砌筑阶梯式水景,山泉经陶管滴落至石臼,形成连续水声背景。庭院东南角设置夯土茶亭,茅草顶棚下悬挂村民手制的蓑衣斗笠作为装置艺术。主入口处用碎瓷片拼贴"茶"字地景,材料全部来自村中废弃碗碟。功能上除常规茶饮服务外,特别设计可开合的移动茶台系统,白天作为品茶区,傍晚转换为说书表演舞台,木格栅墙面可悬挂临时展览的画毡,建筑所有门窗均采用传统榫卯工艺制作。

<07>

作品名称:

《折叠的山居》——空间拓扑学与当代宅院生活重构

小组成员:

谢航

设计说明:

基于传统院宅空间模式,结合当代生活方式进行重新诠释。不再局限于传统院宅的形式,而是将庭院空间的精神内涵,如围合感、领域感与自然亲近感等,融入现代建筑设计中。通过多层次、多维度的庭院空间设置,重构当代人对于院宅生活的认知与体验。设计参考叠院形式,通过建筑体块的错动、堆叠,形成错落有致的空间布局。不同层次的庭院与露台相互交织,不仅丰富了建筑的外观形态,更增加了空间的趣味性与层次感。建筑外观简洁现代,采用大量玻璃材质,增强室内外的视觉连通性,将仙女山的自然景观最大限度引入室内。搭配浅色墙体与深色线条,塑造出简约而不失精致的建筑形象。屋顶及部分结构选用金属材质,结合独特的折叠造型,增添建筑的科技感与未来感,同时呼应“折叠的山房”这一主题。本项目在重庆武隆区仙女山打造出一处独具特色的住宅,实现建筑与自然、传统与现代的完美融合,为住户提供高品质的居住体验。

<08>

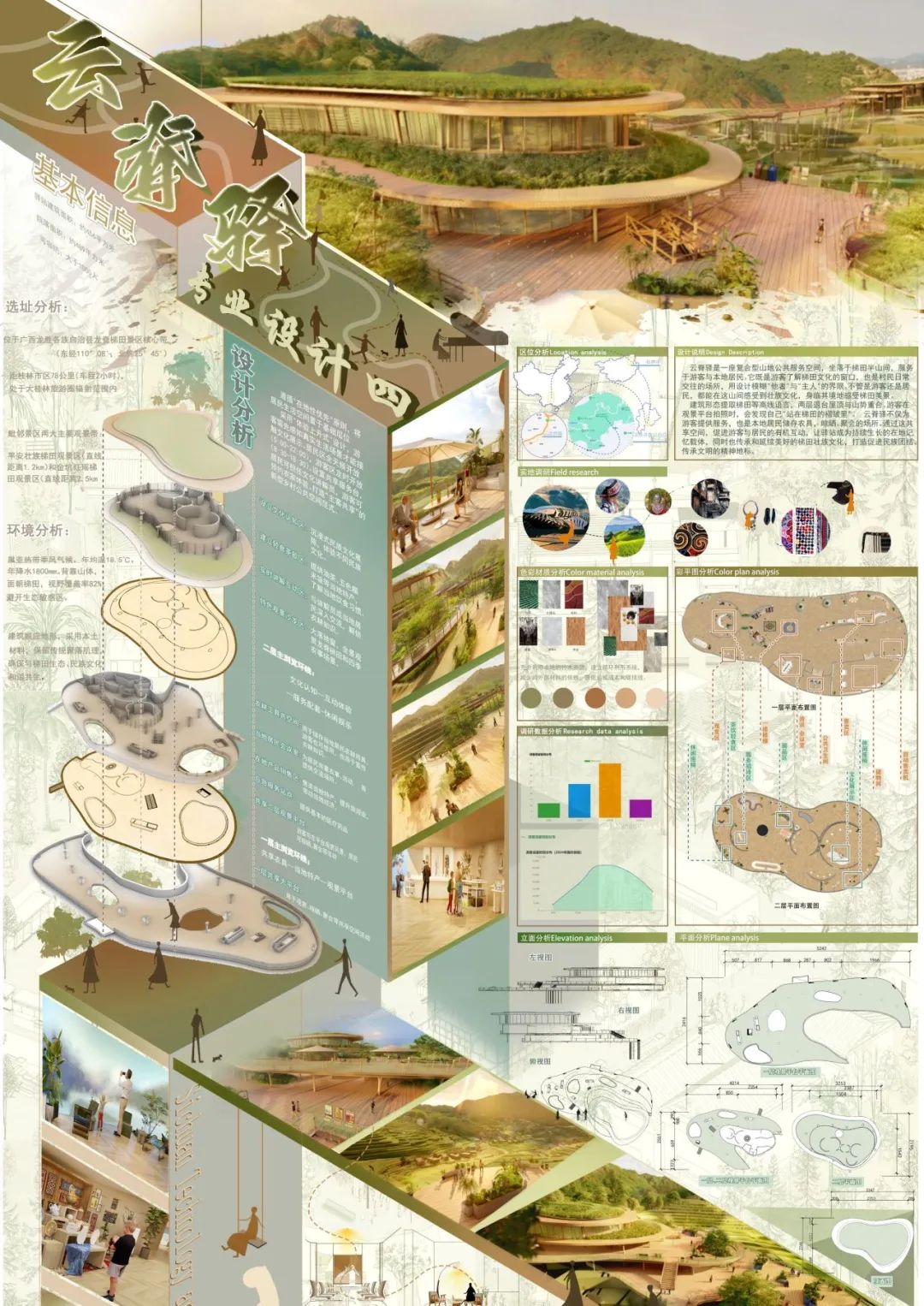

作品名称:

《云脊驿》

小组成员:

王胜岚、李一璠

设计说明:

云脊驿是一座复合型山地公共服务空间,坐落于梯田半山间,服务于游客与本地居民。它既是游客了解梯田文化的窗口,也是村民日常交往的场所,用设计模糊"他者"与"主人"的界限。不管是游客还是居民,都能在这山间感受到壮族文化,身临其境地感受梯田美景。建筑形态提取梯田等高线语言,两层退台屋顶与山势重合。游客在观景平台拍照时,会发现自己"站在梯田的褶皱里"。 云脊驿不仅为游客提供服务,也是本地居民储存农具,晾晒、聚会的场所。通过这共享空间,促进游客与居民的有机互动,让驿站成为持续生长的在地记忆载体,同时也传承和延续美好的梯田壮族文化,打造促进民族团结、传承文明的精神地标。

<09>

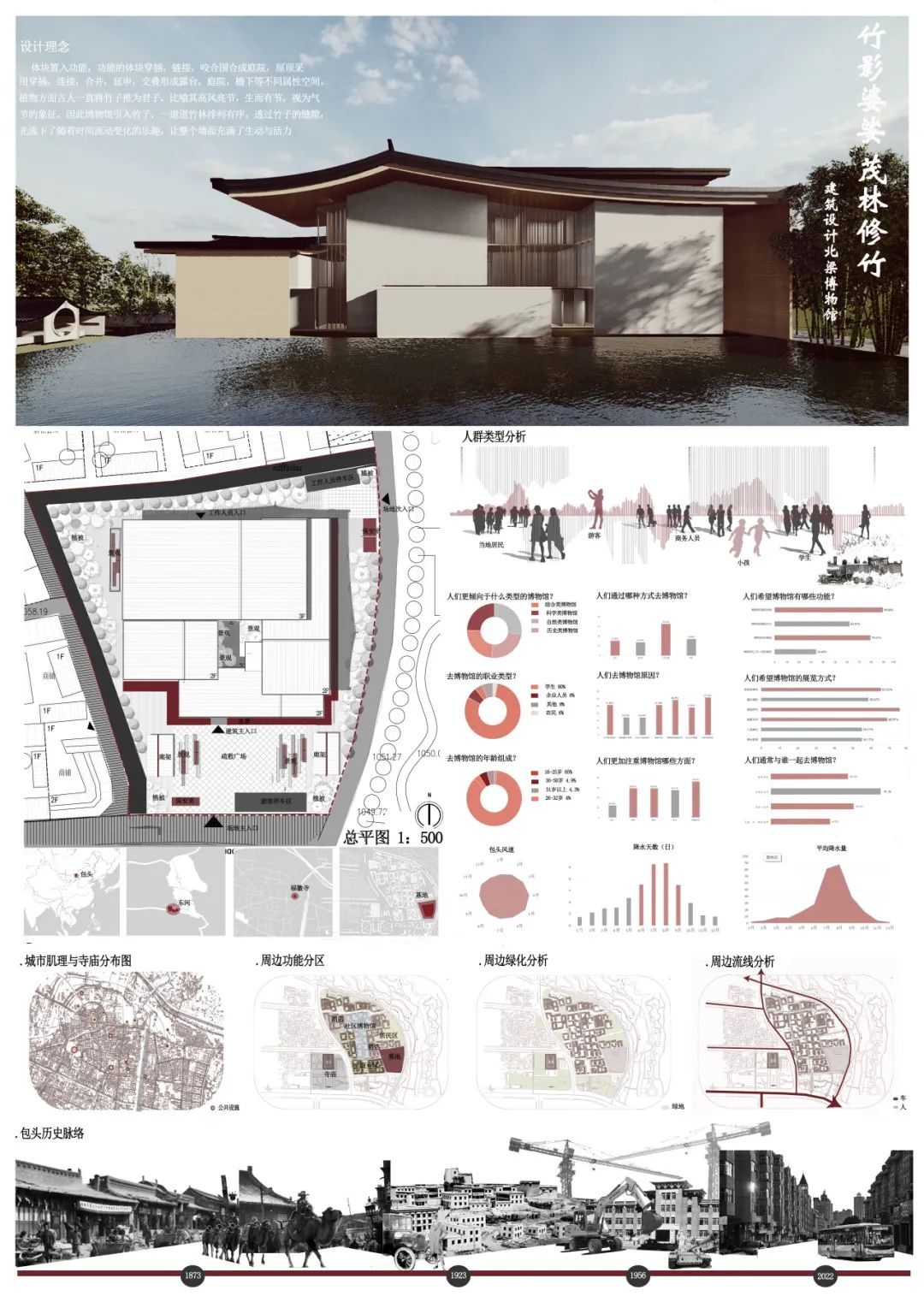

作品名称:

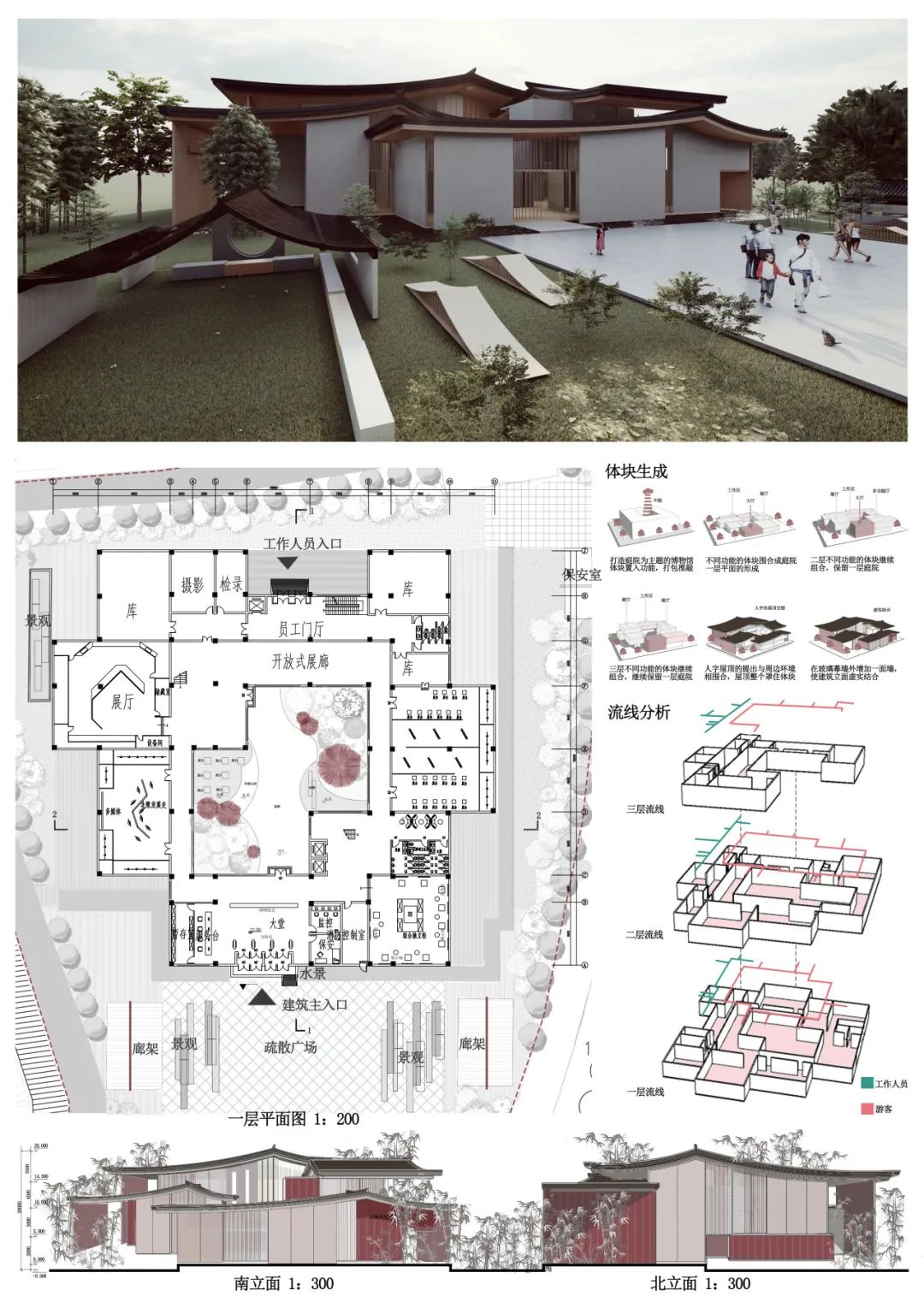

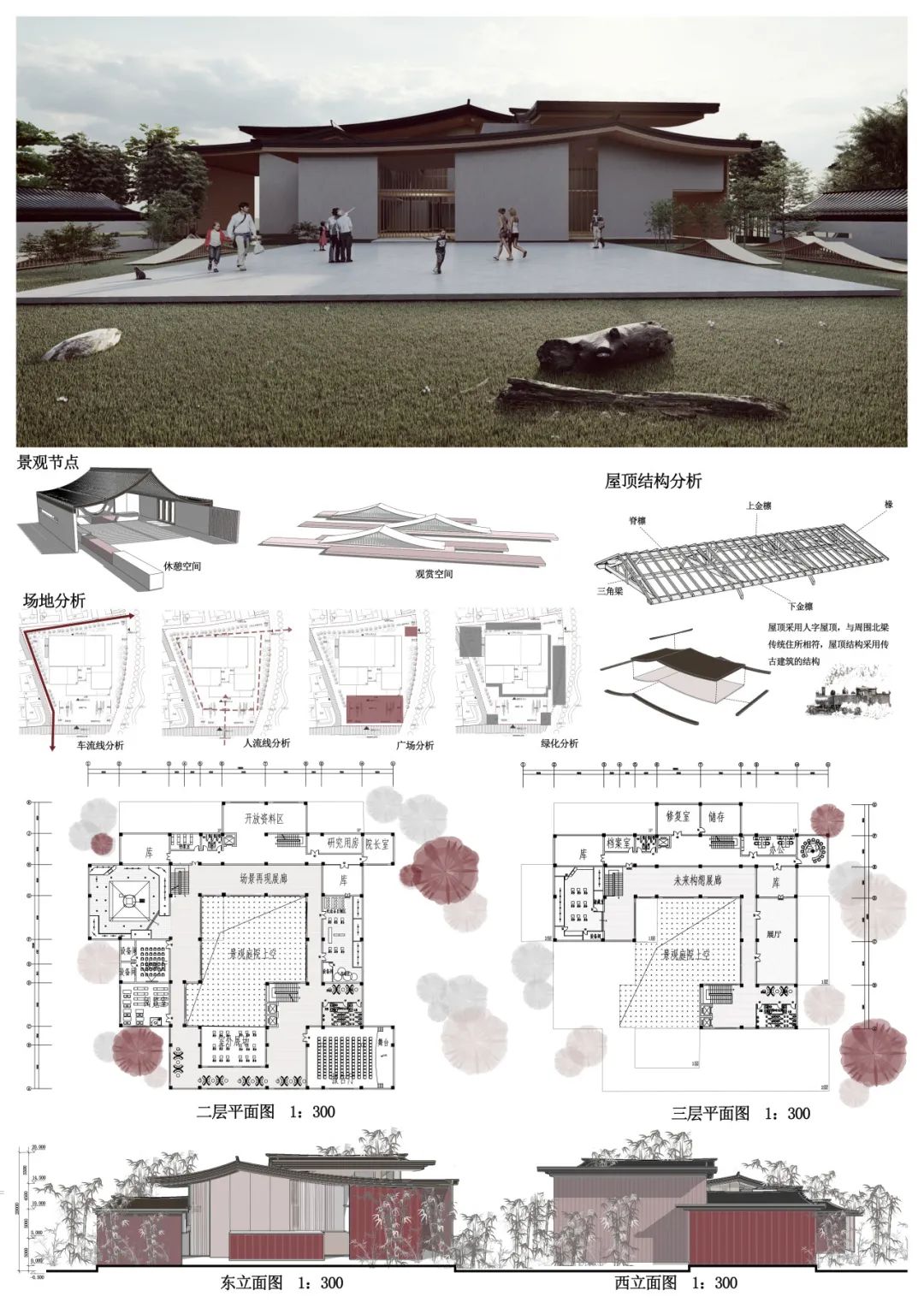

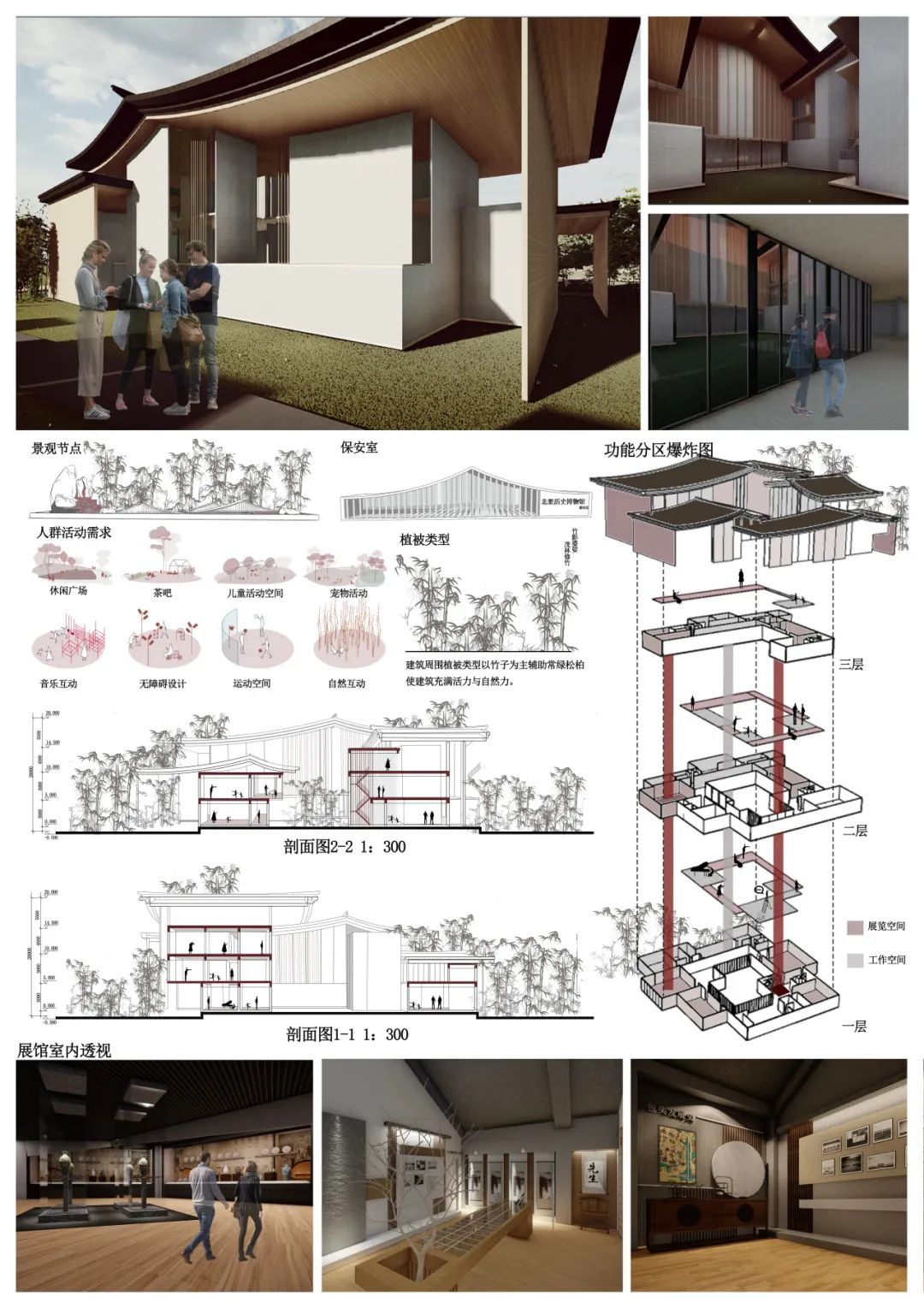

《北梁博物馆》——竹影婆娑 茂竹修

小组成员:

王芯蕊

设计说明:

体块置入功能,功能的体块穿插,链接,咬合围合成庭院,屋顶采用穿插,连接,合并,延申,交叠形成露台,庭院,檐下等不同属性空间。植物方面古人一直将竹子推为君子,比喻其高风亮节,生而有节,视为气节的象征,因此博物馆引入竹子,一道道竹林排列有序,透过竹子的缝隙,光流下了随着时间流动变化的乐趣,让整个墙面充满了生动与活力。打造庭院为主题的博物馆,体块置入功能,打包推敲。不同功能的体块围合成庭院。人字屋顶与周围环境相围合,屋顶整个罩住体块。在玻璃幕墙外增加一面墙使建筑立面虚实结合。人字形屋顶与周围北梁传统住所相符,屋顶结构采用传统古建筑的结构。建筑周围植被类型以竹子为主,辅助常绿松柏增加建筑活力与自然力。

<10>

作品名称:

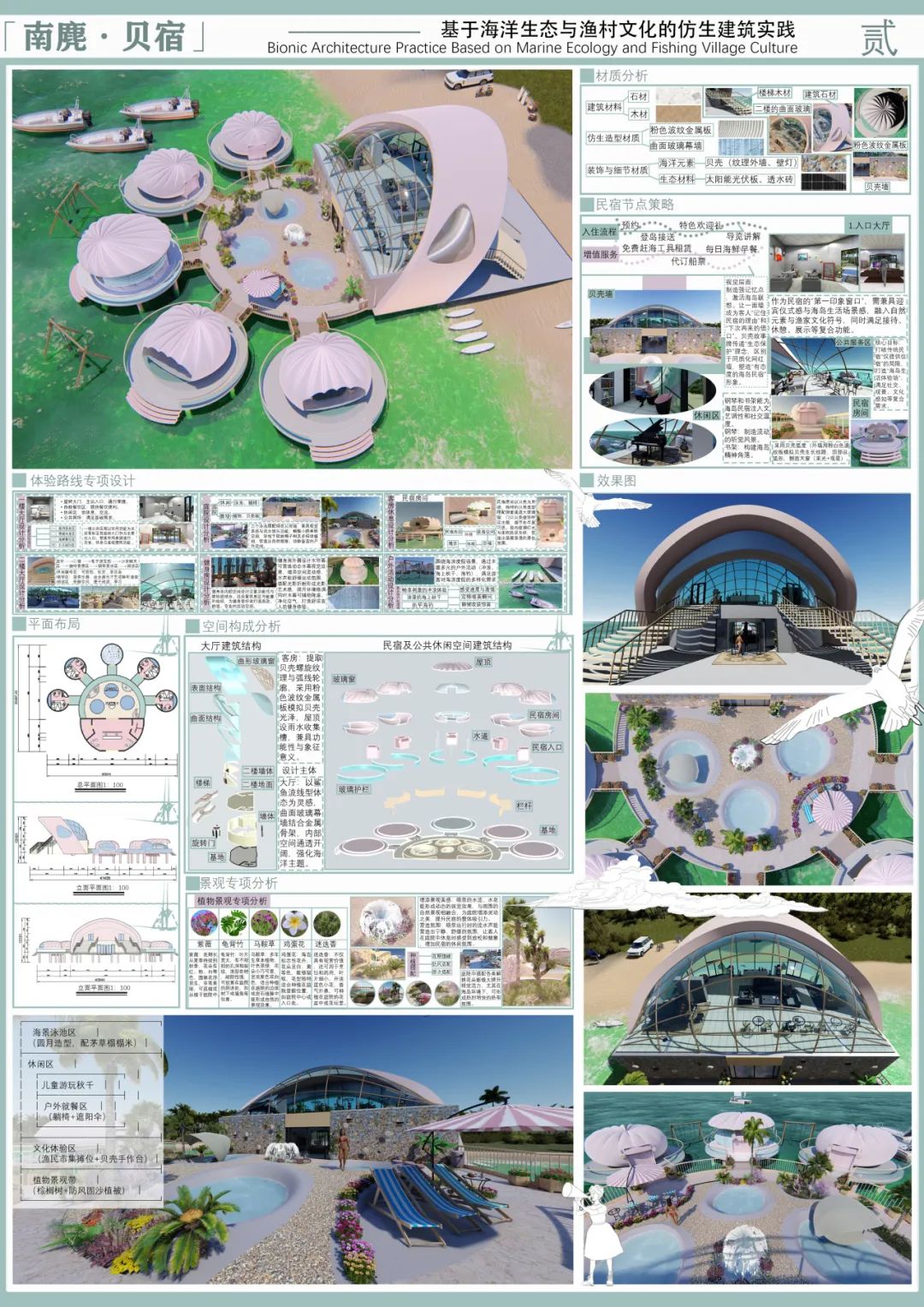

《南麂•贝宿》——基于海洋生态与渔村文化的仿生建造实践

小组成员:

郭秀英、刘雨菲

设计说明:

本项目选址温州南麂岛沙滩,以1000平米空间打造特色民宿。设计紧扣海洋文化主题,将贝壳与鲨鱼形态融入建筑:四个贝壳造型的客房,如海浪馈赠的珍宝,营造浪漫住宿氛围;由鲨鱼形态演变的大厅,以流畅线条带来强烈视觉冲击,兼具交通枢纽与文化展示功能。空间功能深度植入艺术疗愈元素:客房设置冥想角,搭配贝壳纹理墙面与潮汐白噪音装置,助客人放松身心;公共区域打造“海洋艺术长廊”,陈列渔民工具改造的装置艺术、海洋主题光影互动墙,鼓励游客参与创作;露天观星台与沙滩瑜伽区,结合海岛天文资源与自然景观,引导人与自然对话。生态与文化层面,采用当地石材、防腐木材及回收渔船木料,呼应南麂岛传统石屋特色;雨水收集系统、太阳能光伏板践行可持续理念。客房以渔家号子命名,餐饮区供应海鲜渔家菜,将在地文化转化为疗愈体验。通过艺术化的空间叙事与自然生态的深度融合,本设计致力于让游客在海岛慢生活中实现心灵的疗愈与回归。

<11>

作品名称:

《山林禅居》——传统美学与自然融合的宅院构思

小组成员:

武一凡、王诗璇

设计说明:

1. 自然共生:以“天人合一”为核心,最大程度保留山体原有的地形、植被。建筑布局依循山势,让宅院如同从山中自然生长而出。选用当地原生木材与石材,在保证建筑质量的同时,使其外观与山林环境相融,构建起建筑与自然和谐共生的关系,让居住者能深切感受到自然的韵律与生机。

2. 简约宁静:秉持“少即是多”的设计原则,去除繁杂装饰。空间布局追求简洁流畅,以素色为主色调,搭配柔和的灯光,营造宁静平和的氛围。室内陈设注重实用性与艺术性的统一,摆放少量具有禅意的艺术品或绿植,留出大量空白空间,给予居住者充足的精神留白,助其在简单纯粹的环境中沉淀内心,回归本真。

3. 精神传承:深入挖掘禅宗文化内涵,将禅宗的哲学思想、审美观念融入设计细节。通过设置禅堂、冥想露台等专属空间,满足人们修行、冥想的精神需求。在建筑结构与装饰元素上,借鉴传统寺庙建筑的精髓,如飞檐、格栅等,传承古典建筑美学,让居住者在日常起居中感悟禅宗文化的博大精深,实现心灵的滋养与升华 。

<12>

作品名称:

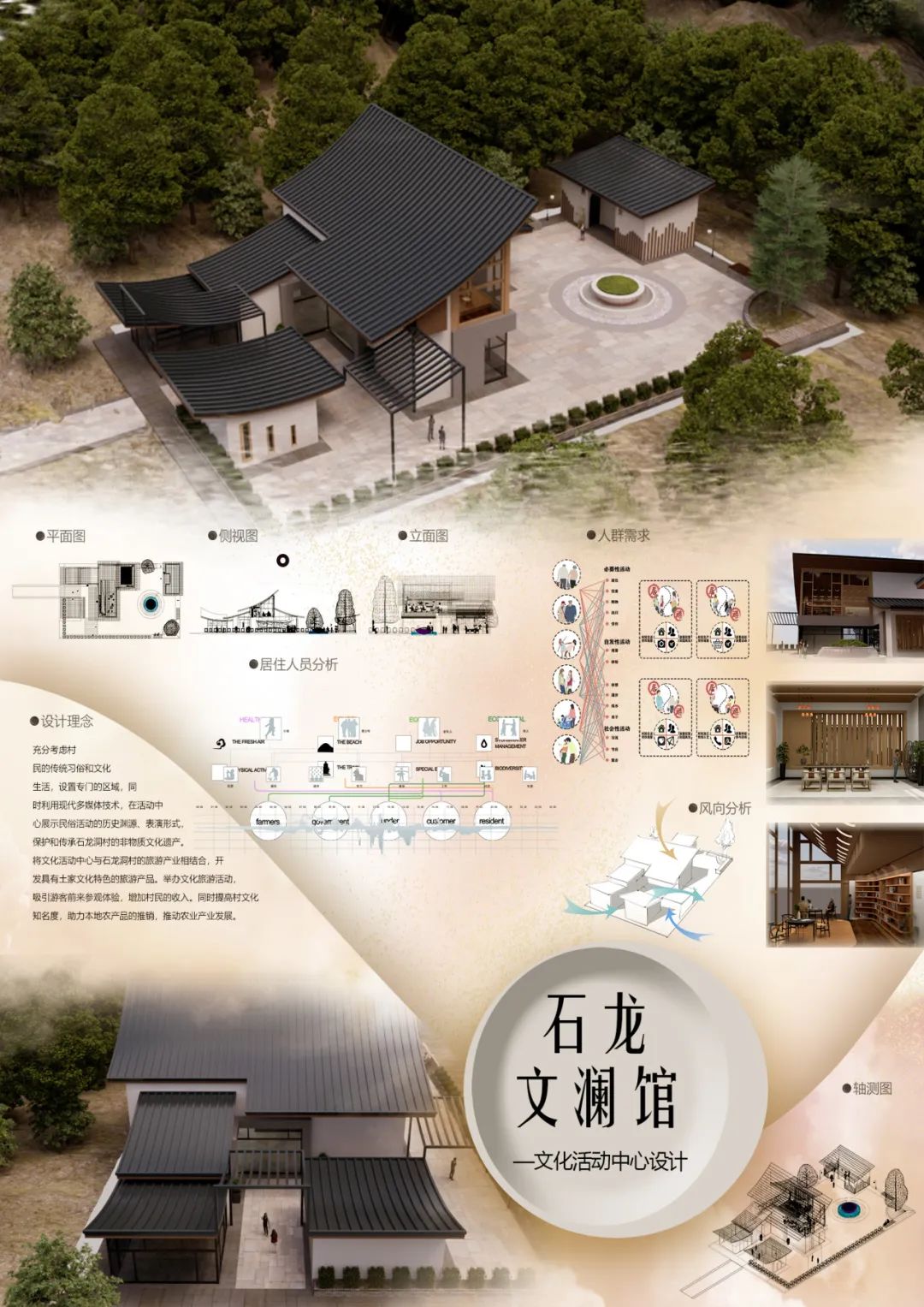

《石龙文澜馆》

小组成员:

沈国庆

设计说明:

充分考虑村民的传统习俗和文化生活,设置专门的区域,同时利用现代多媒体技术,在活动中心展示民俗活动的历史渊源、表演形式,保护和传承石龙洞村的非物质文化遗产。将文化活动中心与石龙洞村的旅游产业相结合,开发具有土家文化特色的旅游产品。举办文化旅游活动,吸引游客前来参观体验,增加村民的收入。同时提高村文化知名度,助力本地农产品的推销,推动农业产业发展。

<13>

作品名称:

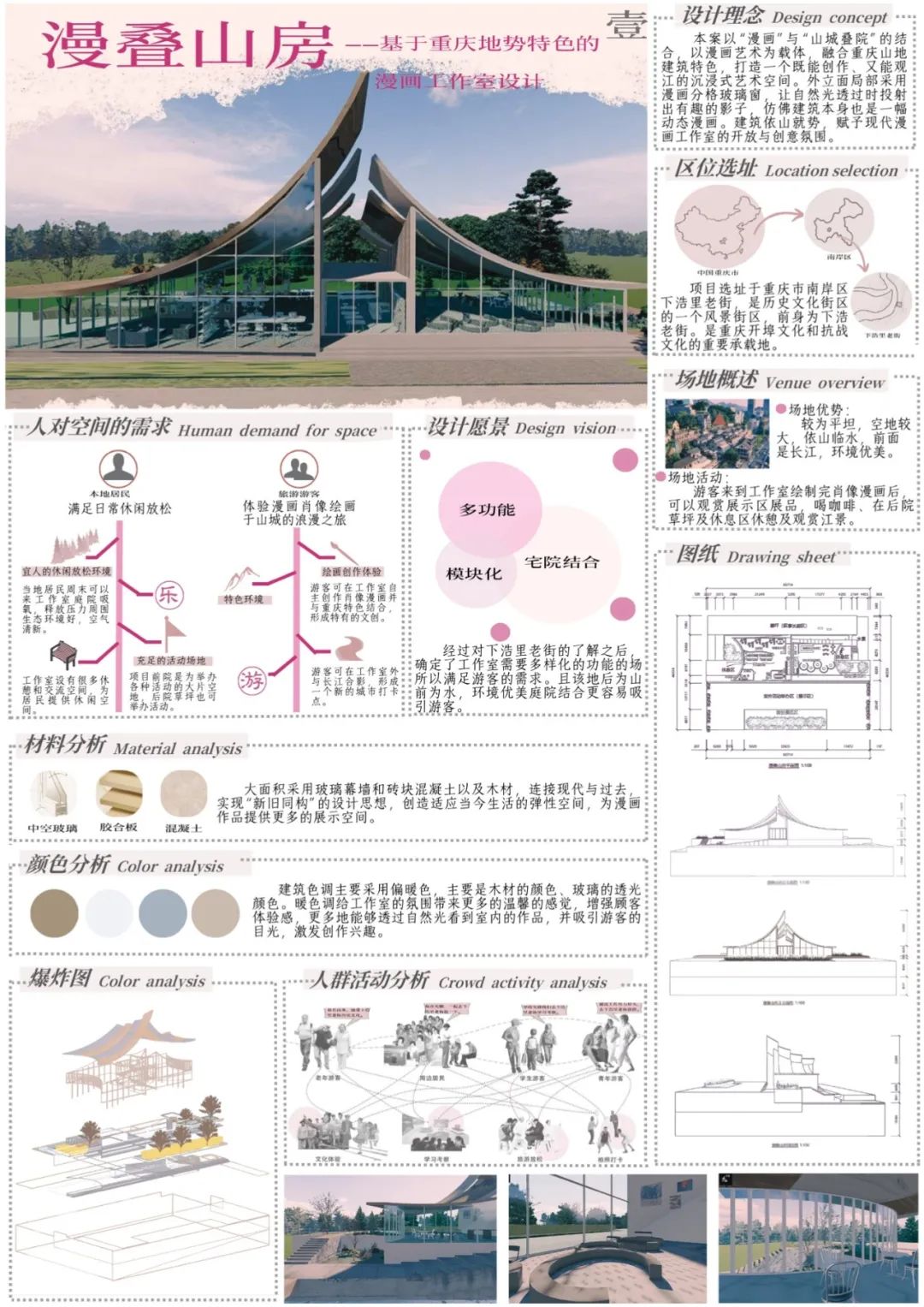

《漫叠山房》——山城漫画肖像工作室

小组成员:

汪文姣 、郦晨妤

设计说明:

本案以“漫画”与“山城叠院”的结合,以漫画艺术为载体,融合重庆山地建筑特色,打造一个既能创作、又能观江的沉浸式艺术空间。外立面局部采用漫画分格玻璃窗,让自然光透过时投射出有趣的影子,仿佛建筑本身也是一幅动态漫画。建筑依山就势,赋予现代漫画工作室的开放与创意氛围。

<14>

作品名称:

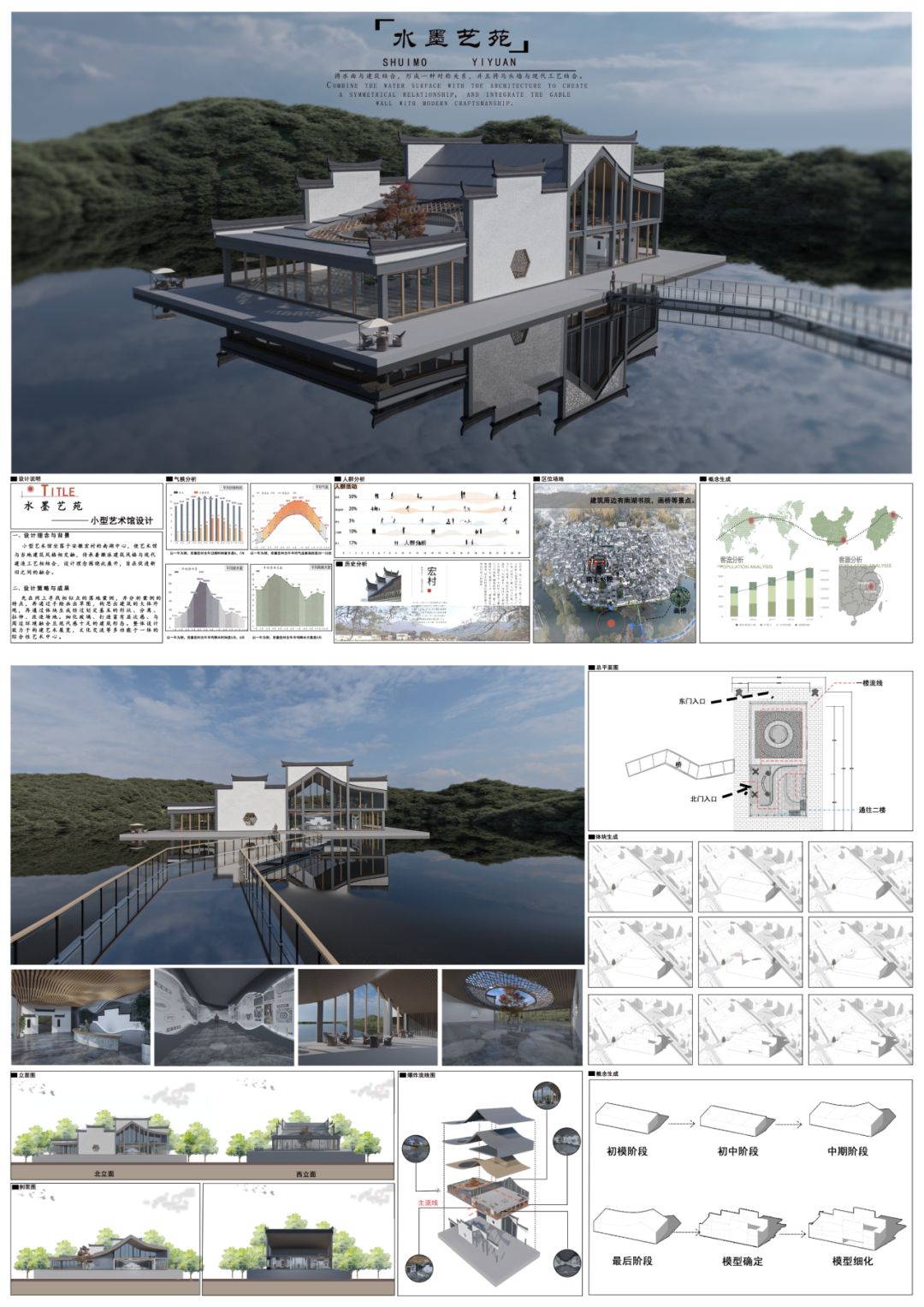

《水墨艺苑》

小组成员:

尹俊杰

设计说明:

一、设计理念与背景

小型艺术馆坐落于安徽宏村的南湖中心,使艺术馆与当地建筑风格相交融,传承着徽派建筑风格与现代建造工艺相结合,设计理念围绕此展开,旨在促进新旧之间的融合。

二、设计策略与成果

先在网上寻找相似点的落地案例,并分析案例的特点,再通过手绘画出草图,构思出建筑的大体外观,再通过体块生成经过划定基本的形状、分离、拉伸、改造场地。细化玻璃、打造富有层次感、与周边环境融合且现代感十足的建筑形态。整体设计致力于构建艺术展览,文化交流等多功能于一体的综合性艺术中心。

<15>

作品名称:

《峦涟方庭》--基于旅游文化背景下的文化体验休闲展馆设计

小组成员:

焦胜涛、王浩

设计说明:

本文化休闲体验馆设计以 “沉浸式文化漫游” 为核心,针对现代都市人群对传统文化体验的需求,将地方非遗技艺与科技手段深度融合。场馆采用 “一轴三厅” 布局,以水墨线条勾勒的动线贯穿非遗工艺展示厅、互动体验厅、文化沙龙厅。空间运用原木色与青灰色为主色调,搭配竹编灯具与投影装置,营造古朴与未来交织的氛围。亮点在于互动体验区,通过 AR 技术还原传统手工艺制作流程,游客可亲手操作虚拟工具参与剪纸、陶艺等创作;文化沙龙厅配备全息投影幕布,可举办主题讲座与沉浸式戏剧演出。预期打造集文化传承、休闲娱乐、社交互动于一体的新型文化空间,让传统文化焕发新生。

<16>

作品名称:

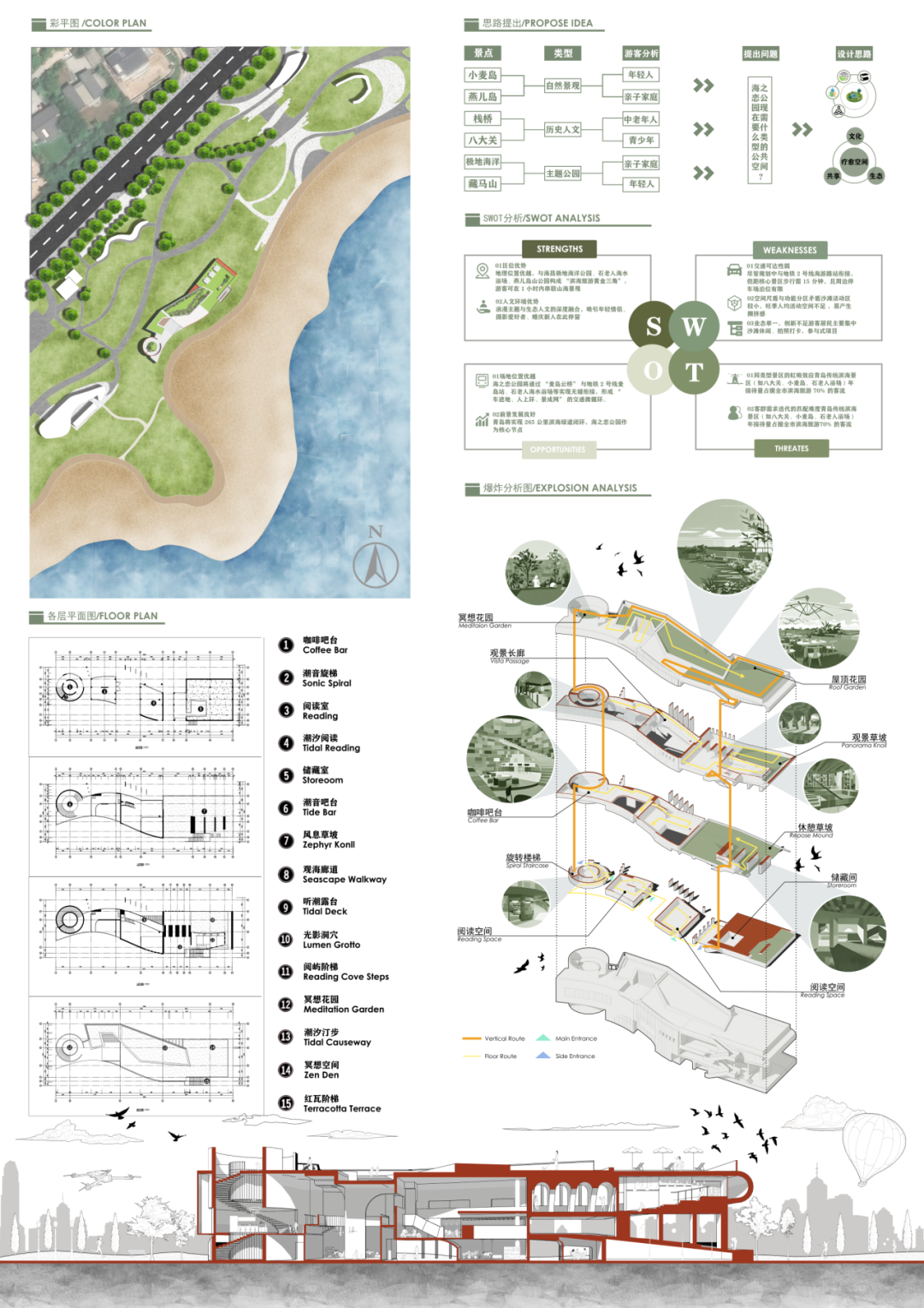

《潮生阅屿》

小组成员:

倪鸿、梅瀚

设计说明:

该设计以青岛德式建筑基因重塑当代海岸美学—红瓦折面屋顶如凝固的海浪,浅灰混凝土墙体晕染海雾的温柔,蜿蜒的曲线立面随潮汐进退起伏,将海岸线多自然韵律转化为建筑语言。通透的玻璃幕墙切割出“海上书框”,让阅读者、海浪与鸥鸟共享同一片光影的交响诗。从屋顶花园的野性花甸,到拱门观台的听浪观潮,每个空间都是人与海对话的语法节点,在季风更迭重续写永恒的精神栖居。

<17>

作品名称:

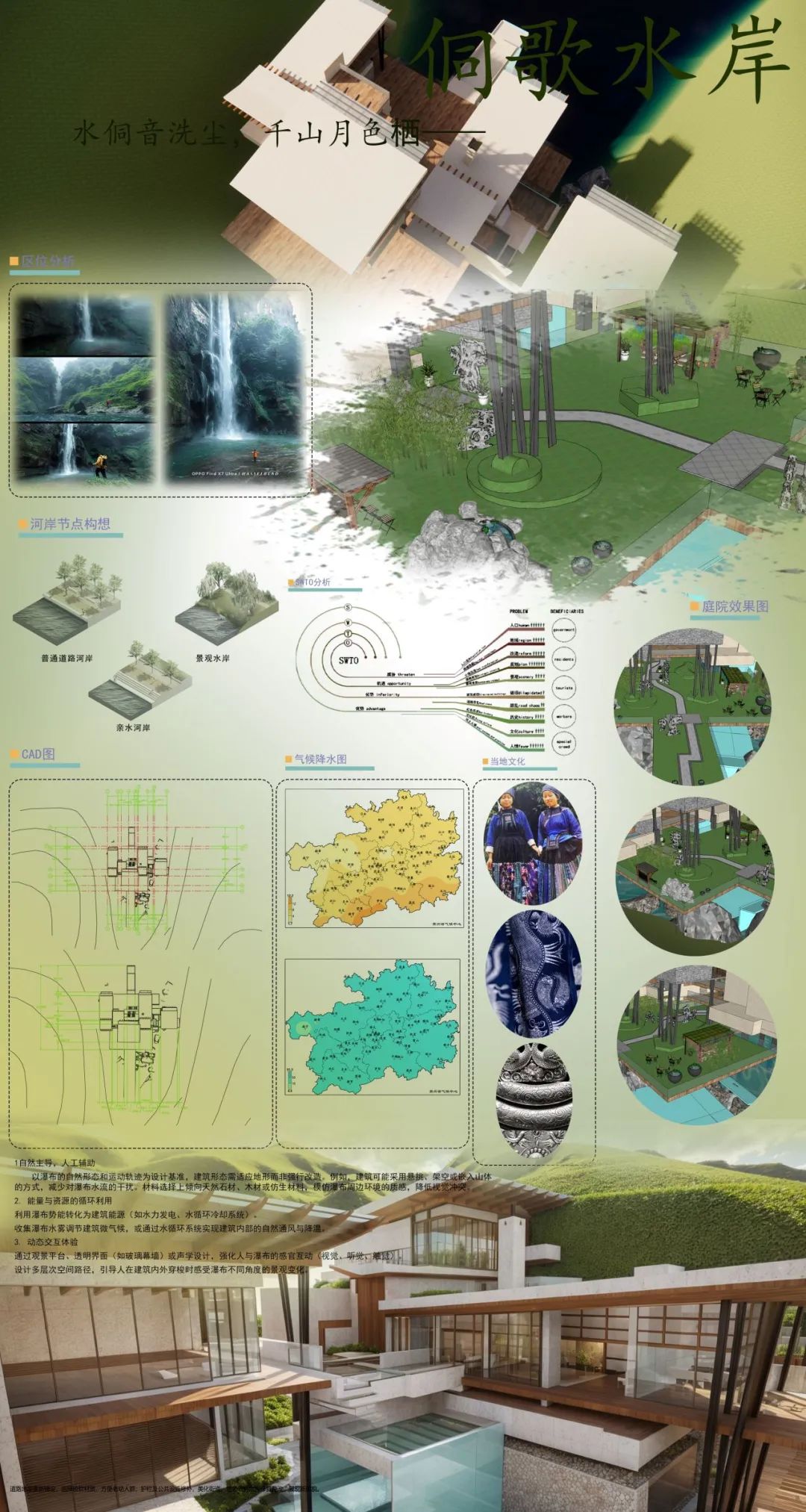

《侗歌水岸》——贵阳龙岗镇格林村瀑布民宿

小组成员:

万里扬、曾子文

设计说明:

1.自然共生

- 采用"轻触大地"的设计策略,建筑依山就势,通过架空、悬挑等方式减少对地形的破坏

- 保留场地内7种原生植物,建筑与植被相互渗透

2. 文化转译

- 从苗族干栏建筑中提取"架空防潮""坡屋顶排水"等智慧

- 将苗族银饰纹样抽象为建筑立面肌理

3. 体验营造

- 设计"五感瀑布体验"动线:闻水声→观飞瀑→触水雾→品山泉→思天地

<18>

作品名称:

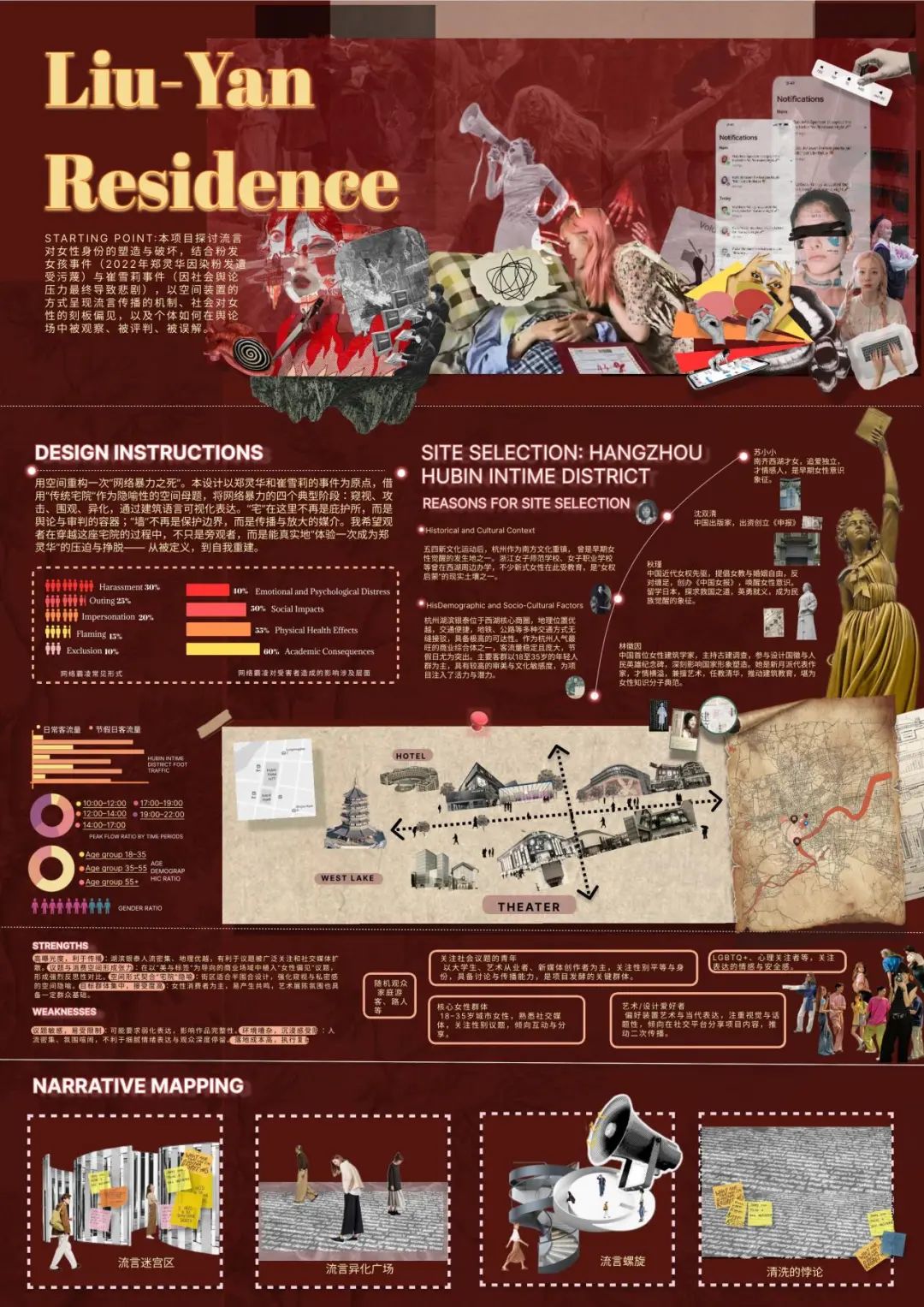

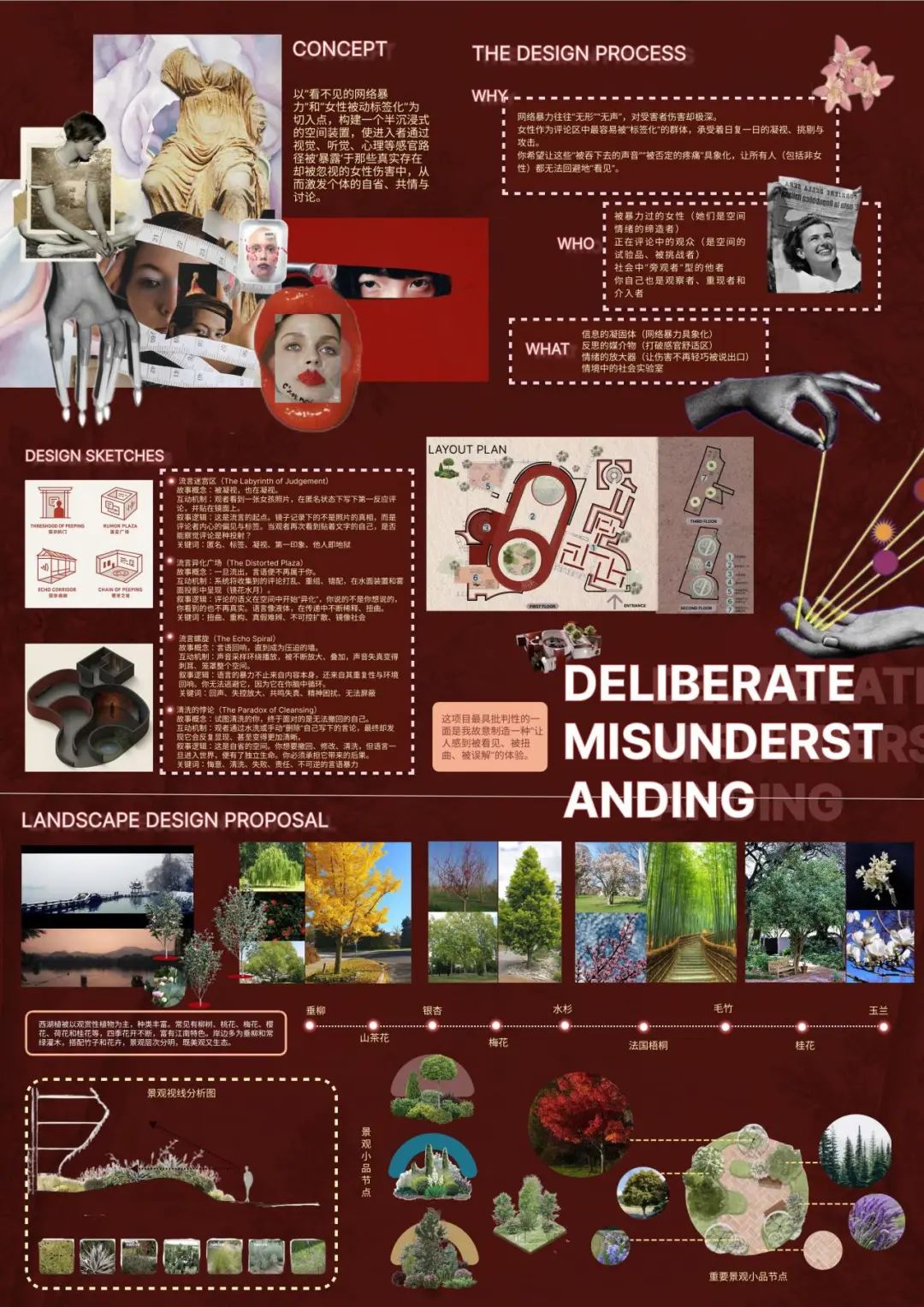

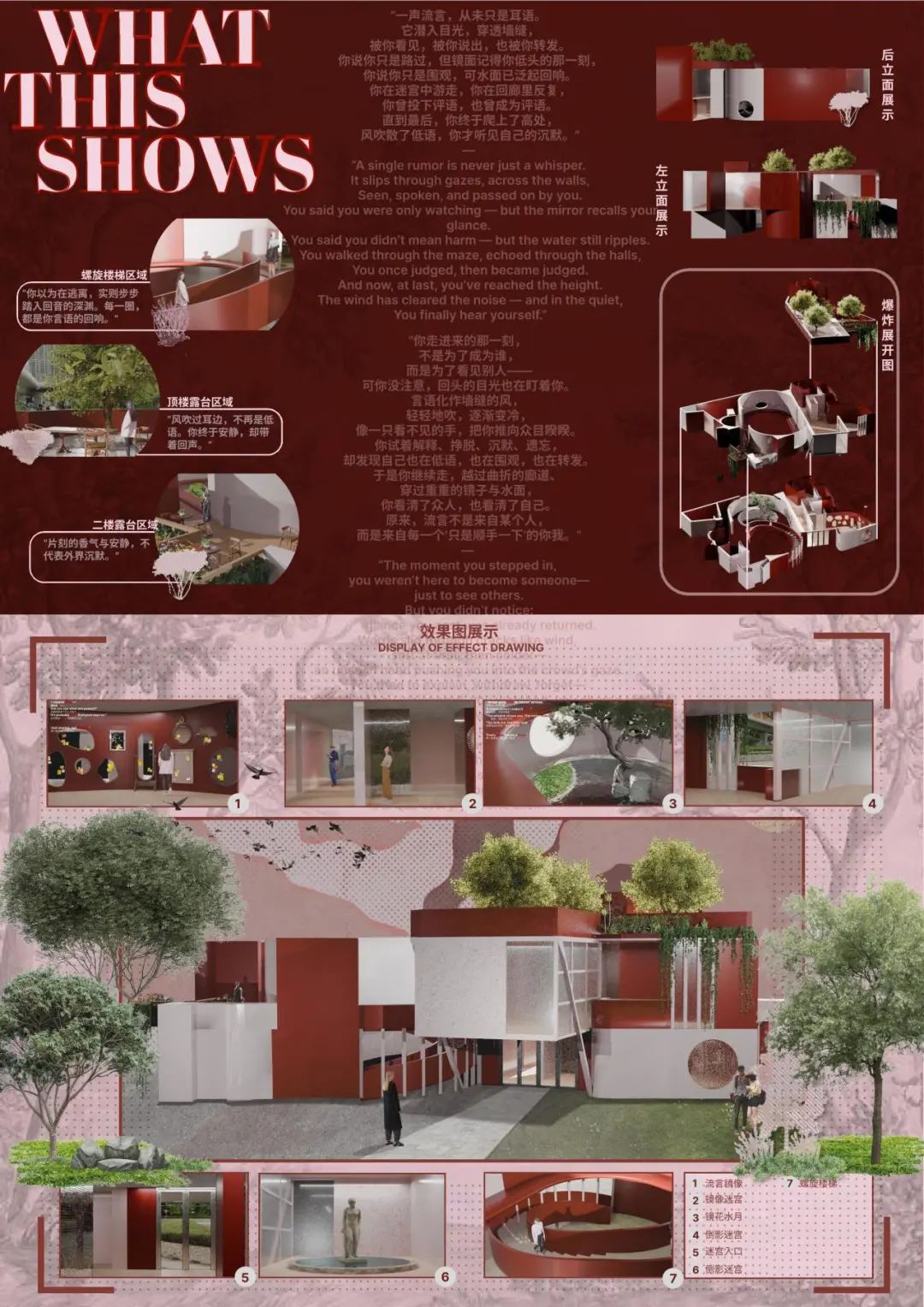

《LIu-Yan Residence》

小组成员:

伍钊奇、张馨尹

设计说明:

STARTING POINT:本项目探讨流言对女性身份的塑造与破坏,结合粉发女孩事件(2022年郑灵华因染粉发遭受污蔑) 与崔雪莉事件(因社会舆论压力最终导致悲剧),以空间装置的方式呈现流言传播的机制、社会对女性的刻板偏见,以及个体如何在舆论场中被观察、被评判、被误解。DESIGN INSTRUCTIONS:用空间重构一次“网络暴力之死”。本设计以郑灵华和崔雪莉的事件为原点,借用“传统宅院”作为隐喻性的空间母题,将网络暴力的四个典型阶段:窥视、攻击、围观、异化,通过建筑语言可视化表达。“宅”在这里不再是庇护所,而是舆论与审判的容器;“墙”不再是保护边界,而是传播与放大的媒介。我希望观者在穿越这座宅院的过程中,不只是旁观者,而是能真实地”体验一次成为郑灵华”的压迫与挣脱-从被定义,到自我重建。

<19>

作品名称:

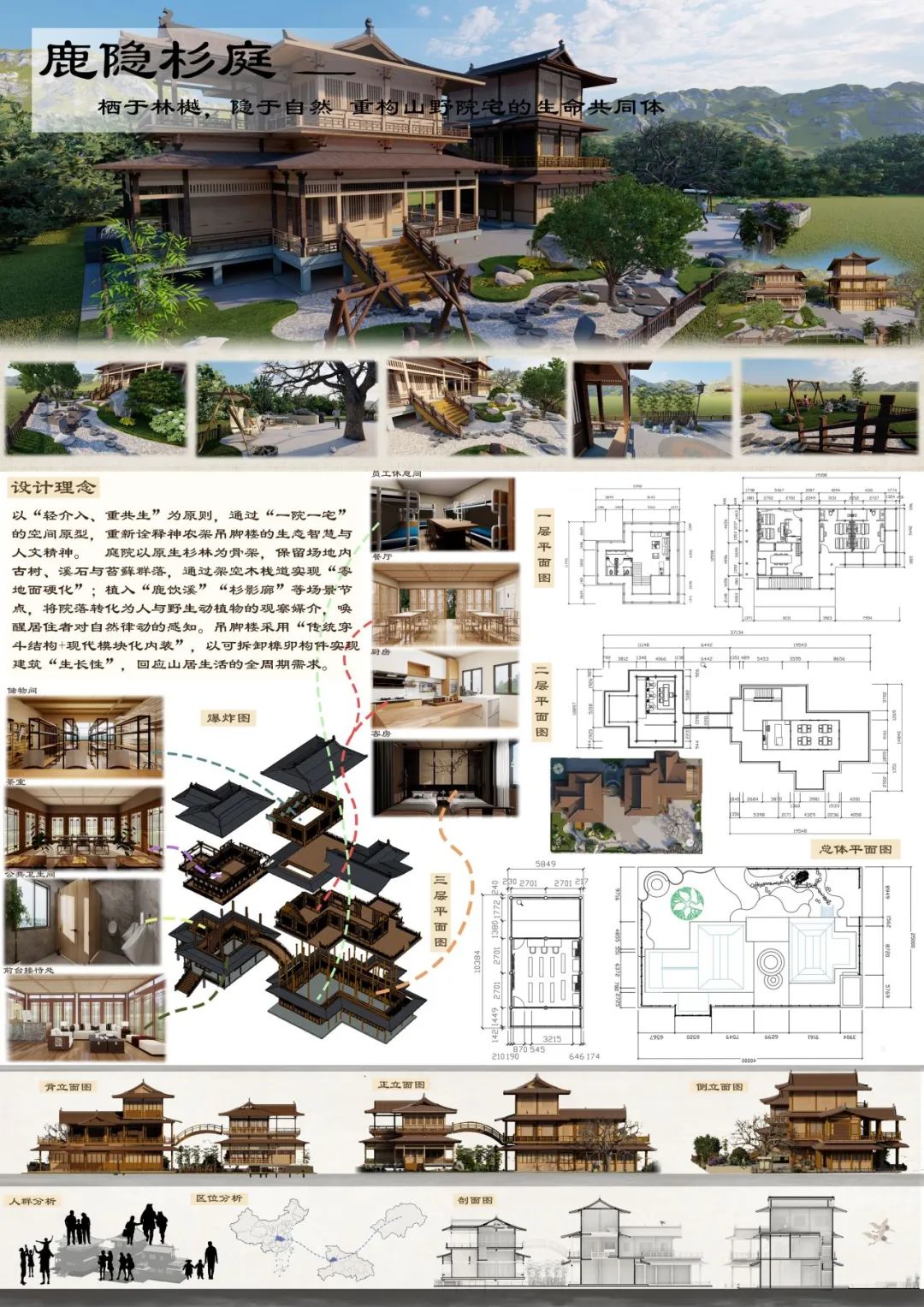

《鹿隐杉庭》--栖于林樾,隐于自然,重构山野宅院的生命共同体

小组成员:

赵文君、管夏阳

设计说明:

以“轻介入、重共生”为原则,通过“一院一宅”的空间原型,重新诠释神农架吊脚楼的生态智慧与人文精神:

1. 院为生态界面:

- 庭院以原生杉林为骨架,保留场地内古树、溪石与苔藓群落,通过架空木栈道实现“零地面硬化”;

- 植入“鹿饮溪”“杉影廊”等场景节点,将院落转化为人与野生动植物的“观察媒介”,唤醒居住者对自然律动的感知。

2. 宅为文化容器:

- 吊脚楼采用“传统穿斗结构+现代模块化内装”,以可拆卸榫卯构件实现建筑“生长性”,回应山居生活的全周期需求;

- 室内空间以“杉木”为主材,结合火塘、竹编灯具等在地符号,将神农架“伐木-狩猎-采集”的生存智慧转化为当代美学语言。