湖北美术学院工业设计学院:湖北省一流本科课程《服务设计》线上课程展

发布时间:2025年7月28日 分类:课程设计 浏览量:712

引言

在数字化与智能化浪潮奔涌的今天,“服务”的内涵与外延正经历着前所未有的深刻变革。如何洞察用户深层需求,构建无缝、高效且富有温度的服务体验?如何驾驭人工智能等新兴技术,赋能设计创新,解决复杂的社会与商业挑战?正是工业设计学院省级一流课程《服务设计》所聚焦的核心命题。

作为连接需求与价值的创新桥梁。服务设计致力于培养具备扎实理论基础、敏锐洞察力与卓越实践力的服务设计人才。

知识奠基:系统传授服务设计流程、要素与工具,着重培养学生用户深度研究、流程优化创新、多触点体验设计及服务蓝图构建的核心能力。课程强调项目实战驱动,引导学生将严谨的设计思维、跨学科融合能力与前沿技术应用相结合,解决真实世界的复杂挑战。

能力锻造:着力强化学生的工业设计专业核心技能,并显著提升其AI工具驾驭能力。从市场趋势分析AI、用户画像生成器辅助深度调研,到设计概念生成AI、AIGC图像/视频工具加速创新表达,AI贯穿项目全流程。极大地提升了调研效率,激发了创新潜能,优化了设计呈现,并促进了工程技术、产品功能与用户需求的深度融合。课程同时注重培养学生严谨的项目管理能力、出色的公共宣讲能力以及在多学科团队中有效协作的实战素养,并特别强调对AI生成内容的批判性评估与筛选能力。

素养浸润:致力于塑造学生的综合素养,激发创新思维与批判性思维,使其能独立剖析问题、提出原创解决方案;锤炼团队合作精神与有效沟通能力,确保在复杂项目中协同共进;培育强烈的社会责任感与职业道德,引导学生在设计中始终考量社会福祉、健康安全、法律法规、文化传承与环境保护等多维因素。尤为关键的是,培养学生批判性评估和应用AI工具输出结果的理性态度。

思政融合:课程将“政治认同、国家意识、文化自信、人文关怀”的思政元素有机融入项目实践与创新探索的全过程。鼓励学生运用AI工具解决国家发展所需、社会民生所盼的真实问题,在技术赋能设计的过程中,潜移默化地坚定理想信念、厚植家国情怀、增强文化自觉、弘扬人文精神。

《服务设计》课程指导老师团队:韩桂荣、王康、伍永豪、陈镇、李和森、杨艺、金薇、黄双君、黎晓(按姓氏笔画排序)。

PART.01

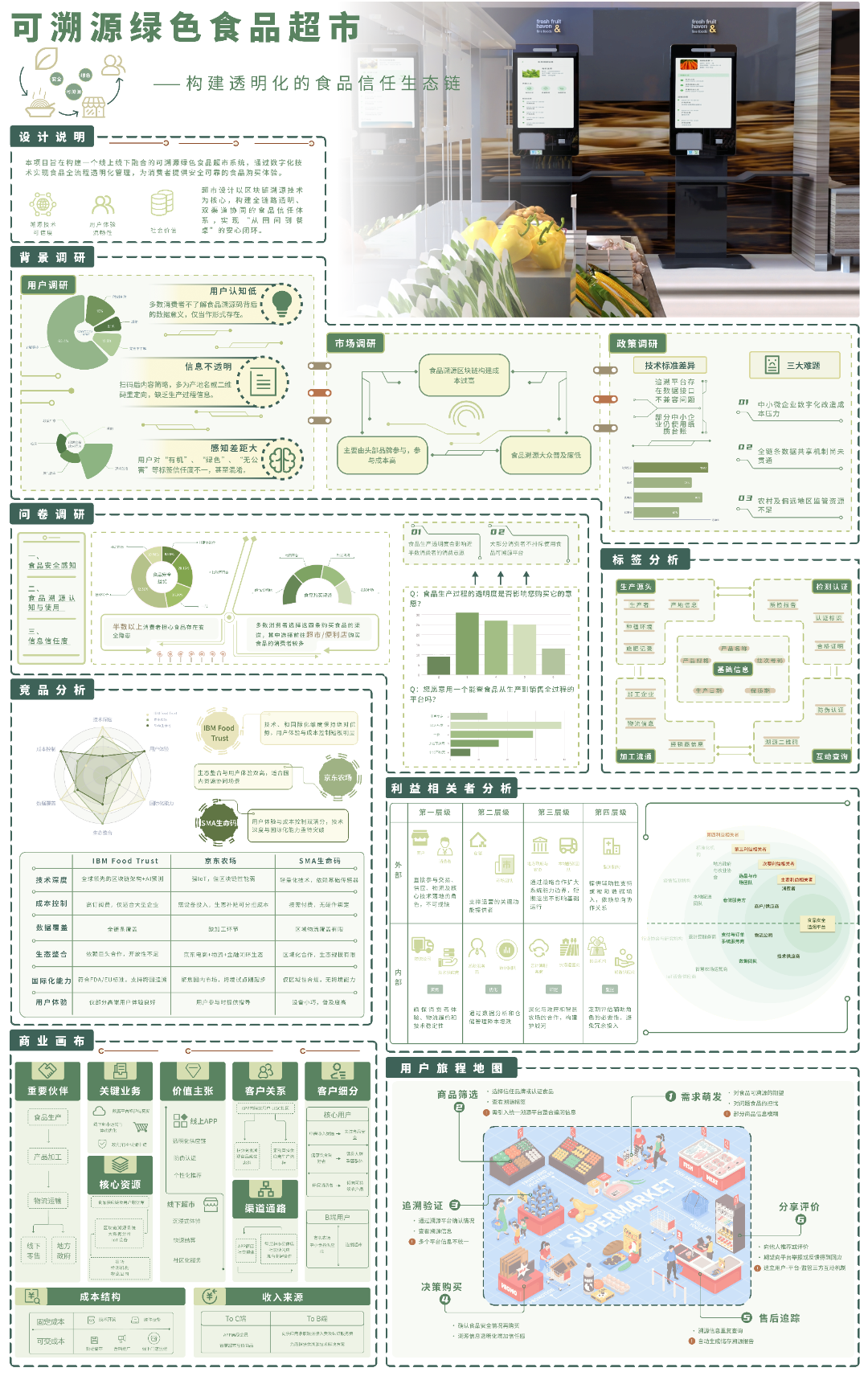

食品安全可溯源平台设计

学生姓名

向倩仪 苏畅 闵靖宜 梅睿欣 余萱萱 曾景钰

设计说明

本项目旨在构建一个线上线下融合的可溯源超市系统,通过线下五大功能分区(信任入场区、食品履历展示区、溯源体验岛、联动购物区、消费者反馈区)与线上购物溯源APP的深度协同,构建了一个物理与数字空间高度融合的“可溯源生态”。区块链技术作为贯穿始终的“信任骨架”,确保从农田种植、工厂加工、冷链物流、智能仓储、透明销售,直至包装回收的每一个环节数据真实、不可抵赖。这赋予了消费者前所未有的知情权、选择权和安全感,彻底重塑了食品零售的信任模式,不仅为个体餐桌安全保驾护航,更在推动整个食品供应链的透明度提升与可持续发展方面树立了标杆,实现了“从田间到餐桌”的信任闭环。

PART.02

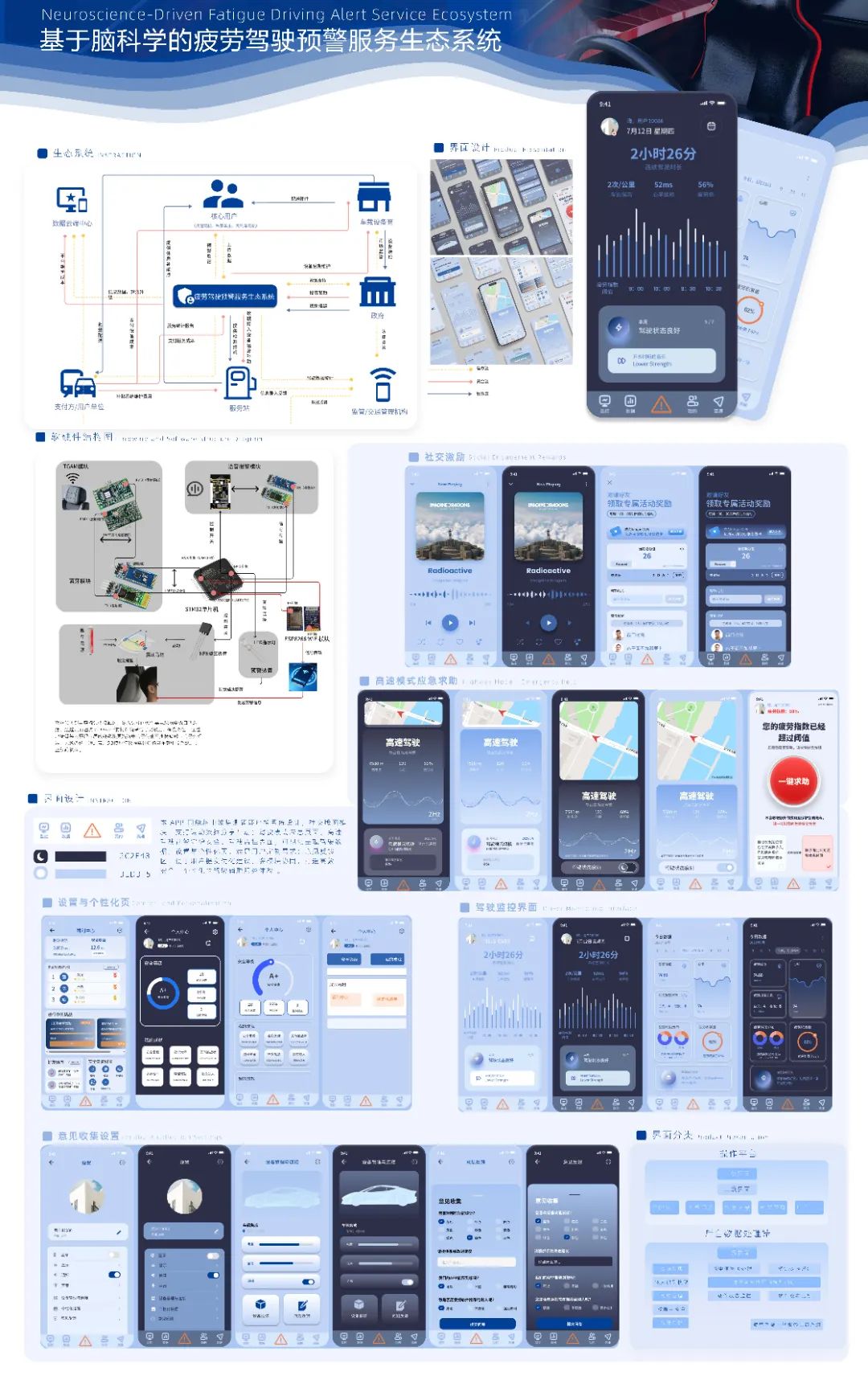

基于脑科学的疲劳驾驶预警系统

学生姓名

朱若越 沈雨暄 郑昭琳 史晨欣 陈乐

设计说明

本项目聚焦疲劳驾驶安全隐患,设计集成脑电波监测技术的智能疲劳驾驶检测预警系统。通过座椅头部内置传感器采集驾驶员脑电信号(EEG),结合配套 APP 实现疲劳状态实时分析与分级预警,如震动提醒、语音警报,同步记录驾驶数据并生成个性化休息建议。系统优先联动公共交通资源,可自动规划最近服务区导航,对接物流车队管理平台实现强制休息干预。以非侵入式硬件为核心,构建 “数据采集 - 精准预警 - 生态联动” 闭环,提升职业驾驶与长途自驾安全性,响应脑科学与智能交通政策导向,探索 “硬件 + 服务” 的创新应用模式。

PART.03

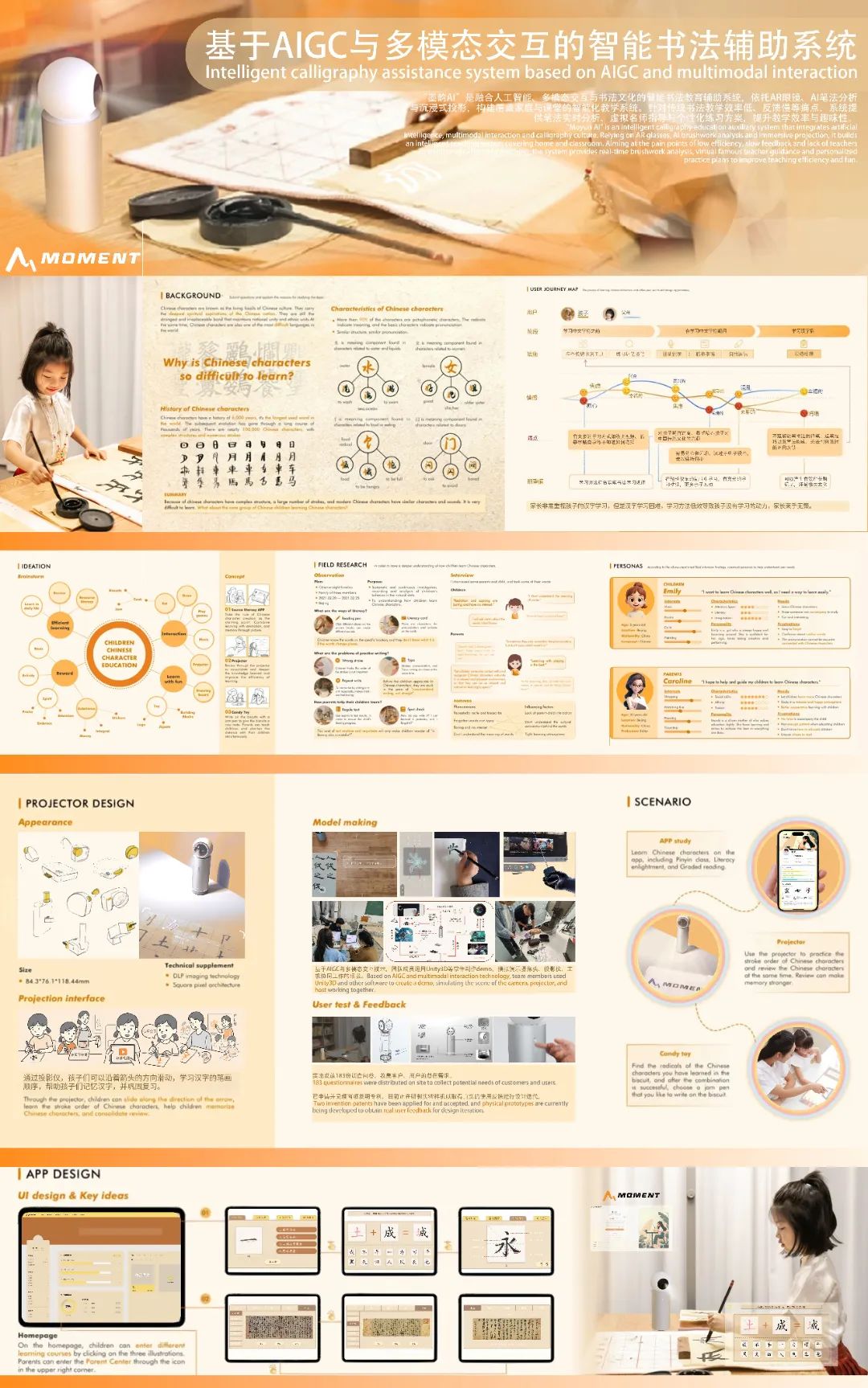

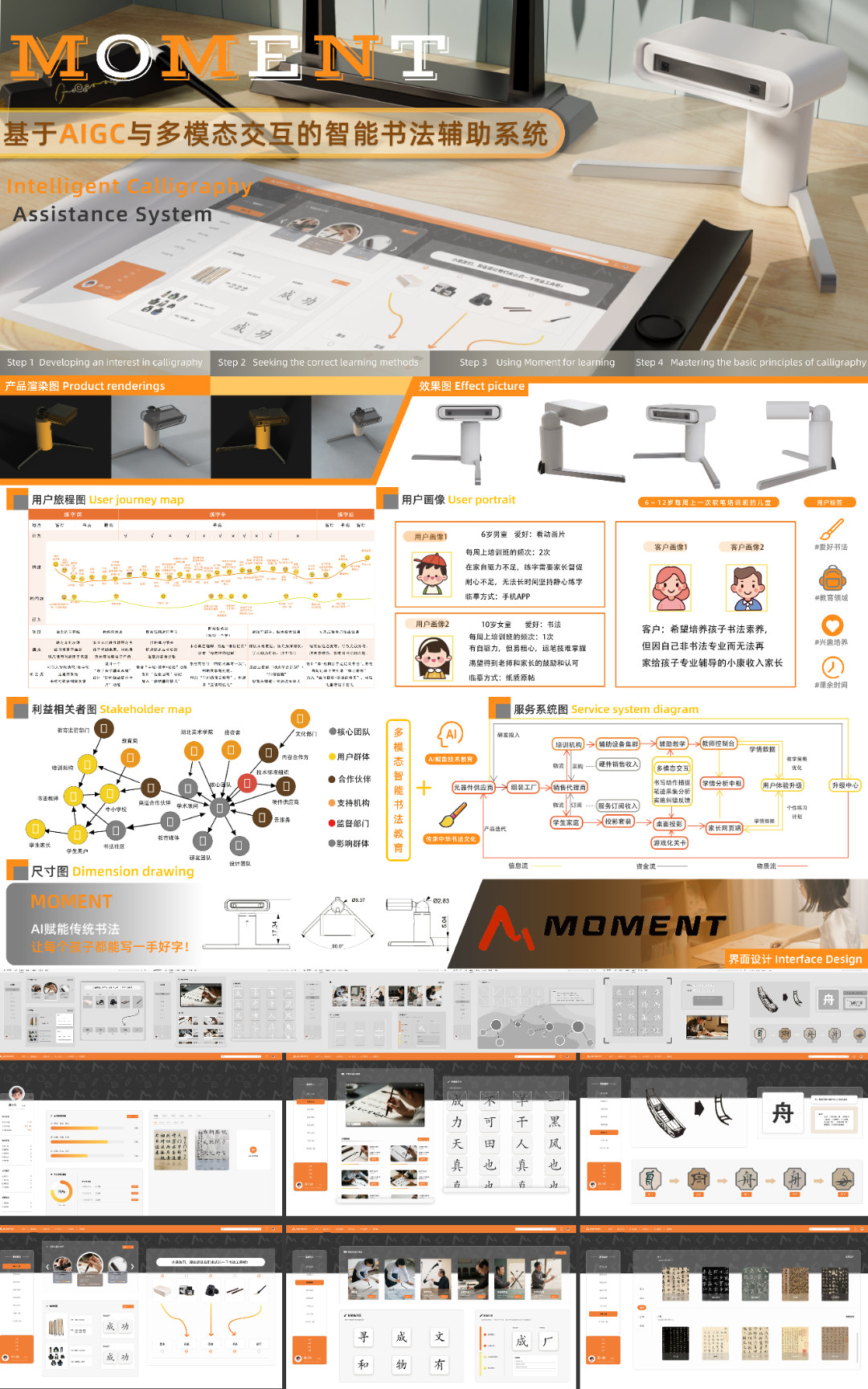

基于AIGC与多模态交互的智能书法辅助系统

学生姓名

李秋池

设计说明

“墨韵AI”是融合人工智能、多模态交互与书法文化的智能书法教育辅助系统,依托AI笔法分析与沉浸式投影,构建覆盖家庭与课堂的智能化教学系统。针对传统书法教学效率低、反馈慢等痛点,系统提供笔法实时分析、虚拟名师指导与个性化练习方案,提升教学效率与趣味性。墨韵智能书法教育项目开创性地将增强现实、人工智能和物联网技术深度融合,打造出新一代数字化书法教学解决方案。通过自主研发的AR智能眼镜、AI评估系统和在线学习平台的三位一体架构,项目构建了从硬件到软件、从教学到评价的完整闭环。为传统书法教育注入了全新的科技动能。

PART.04

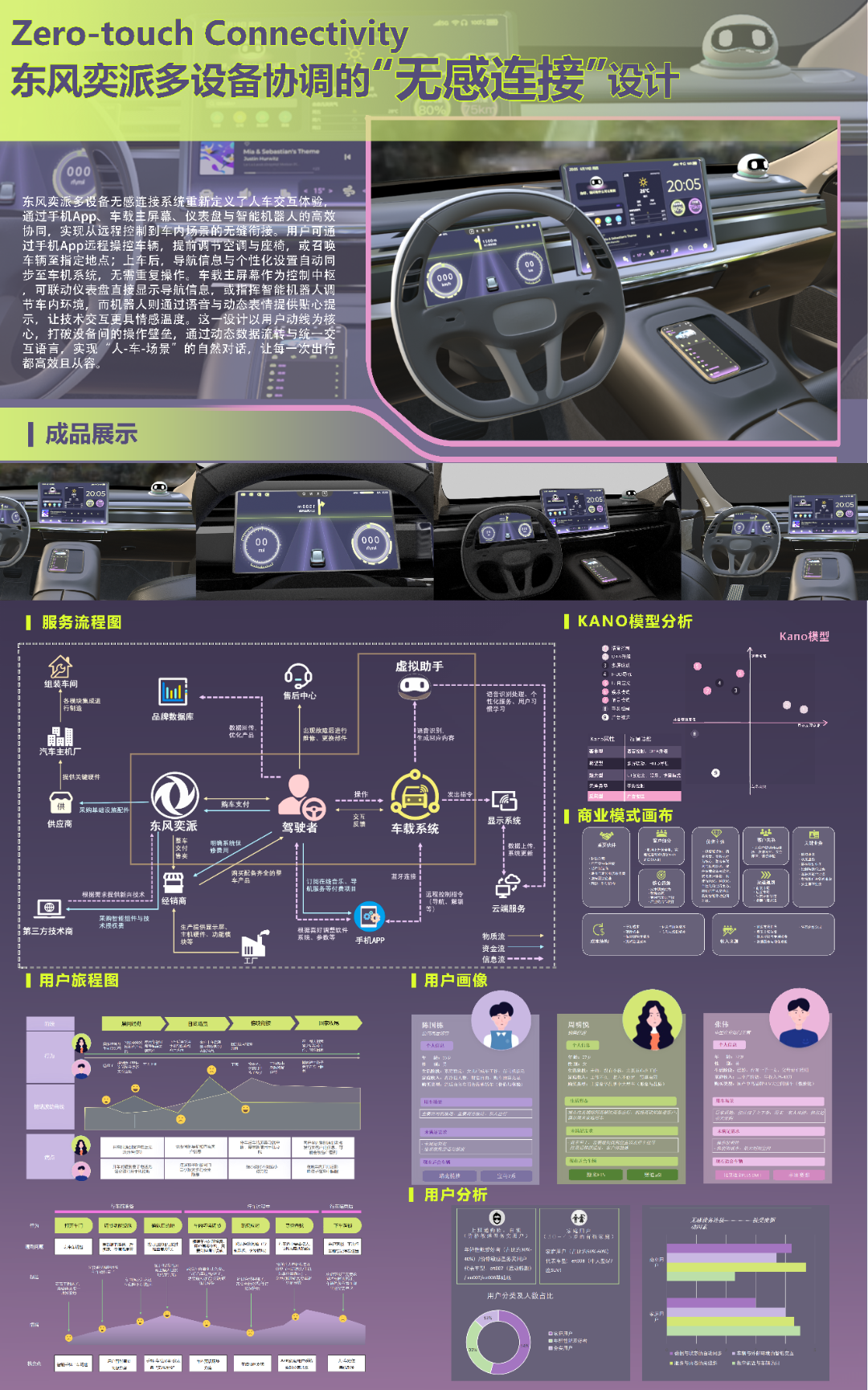

Zero-touch Connectivity东风奕派多设备协调的“无感连接”设计

学生姓名

朱文颖 魏宇青 黄慧仪 陈思颖 张灵颖 易子贺

设计说明

东风奕派多设备无感连接系统重新定义了人车交互体验,通过手机App、车载主屏幕、仪表盘与智能机器人的高效协同,实现从远程控制到车内场景的无缝衔接。用户可通过手机App远程操控车辆,提前调节空调与座椅,或召唤车辆至指定地点;上车后,导航信息与个性化设置自动同步至车机系统,无需重复操作。车载主屏幕作为控制中枢,可联动仪表盘直接显示导航信息,或指挥智能机器人调节车内环境,而机器人则通过语音与动态表情提供贴心提示,让技术交互更具情感温度。这一设计以用户动线为核心,打破设备间的操作壁垒,通过动态数据流转与统一交互语言,实现“人-车-场景”的自然对话,让每一次出行都高效且从容。

PART.05

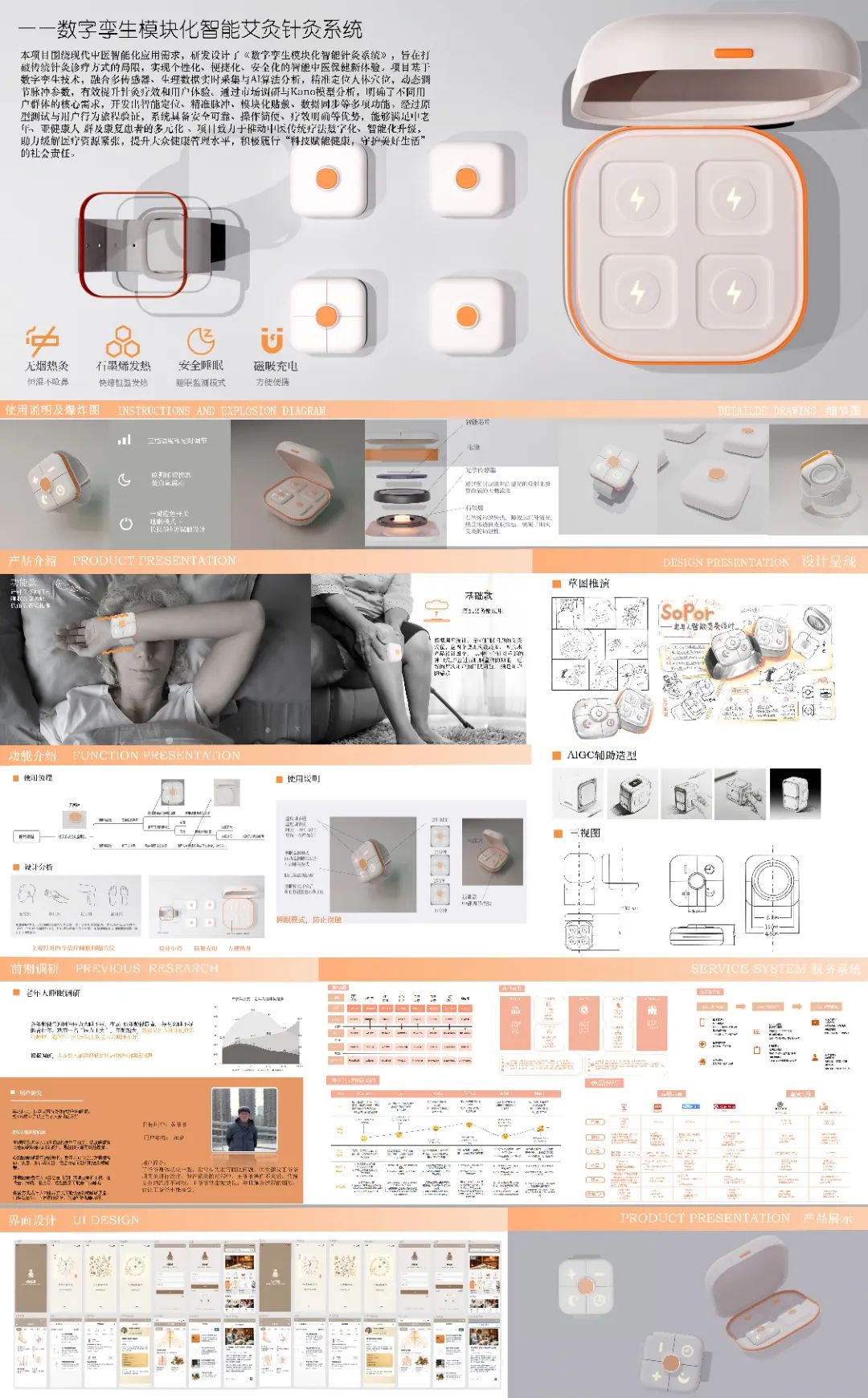

SOPOR——数字孪生模块化智能艾灸针灸系统

学生姓名

黄帅 祁涵奕 陈雨果

设计说明

本项目围绕现代中医智能化应用需求,研发设计了《数字孪生模块化智能针灸系统》,旨在打破传统针灸诊疗方式的局限,实现个性化、便捷化、安全化的智能中医保健新体验。项目基于数字孪生技术,融合多传感器、生理数据实时采集与AI算法分析,精准定位人体穴位,动态调节脉冲参数,有效提升针灸疗效和用户体验。通过市场调研与Kano模型分析,明确了不同用户群体的核心需求,开发出智能定位、精准脉冲、模块化贴敷、数据同步等多项功能。经过原型测试与用户行为旅程验证,系统具备安全可靠、操作简便、疗效明确等优势,能够满足中老年、亚健康人群及康复患者的多元化需求。项目致力于推动中医传统疗法数字化、智能化升级,助力缓解医疗资源紧张,提升大众健康管理水平,积极履行“科技赋能健康,守护美好生活”的社会责任。

PART.06

星伙伴——视障儿童出行服务设计

学生姓名

余艺杨 刘语萱 邓紫月 陈雨

设计说明

对于一个视力缺失的儿童而言,他们的日常出行处处受限。虽然政府对残疾人权益的保障和关注程度相对较高,但由于宣传不够以及现有辅助产品普及程度不高,盲童出行仍是一大问题。基于此,我们拟设计一套针对儿童的盲人出行服务系统,集线上app和线下智能盲、盲道等于一体。儿童可以使用智能盲杖和配套软件自主出行。在此服务中,智能盲杖集成了先进的技术,通过声音提示、震动反馈和导航功能,避开障碍物、识别路标和找到目的地;在遇到危险时,自动发送定位以及求救信号,为用户提供安全便捷的出行保障。

PART.07

艺薪颂井冈-构筑高校红色文化共有新家园

学生姓名

苏雨桐

设计说明

本项目以“艺术+乡建”模式(艺术导入、入驻、合作)促进红色文化多维度可视化。创新采用“宣讲+X”形式(如市集、剧本杀)打破传统壁垒,实现年轻化、潮流化传播。响应数字化政策,建设虚拟博物馆、红色文化APP,并融入小红书等新媒体平台,拓宽传播途径。通过年轻化体验与高校志愿服务,使学生深度参与学习与传承,推动教育资源优化共享与合作交流,提升红色文化教育整体水平与校园文化建设。

PART.08

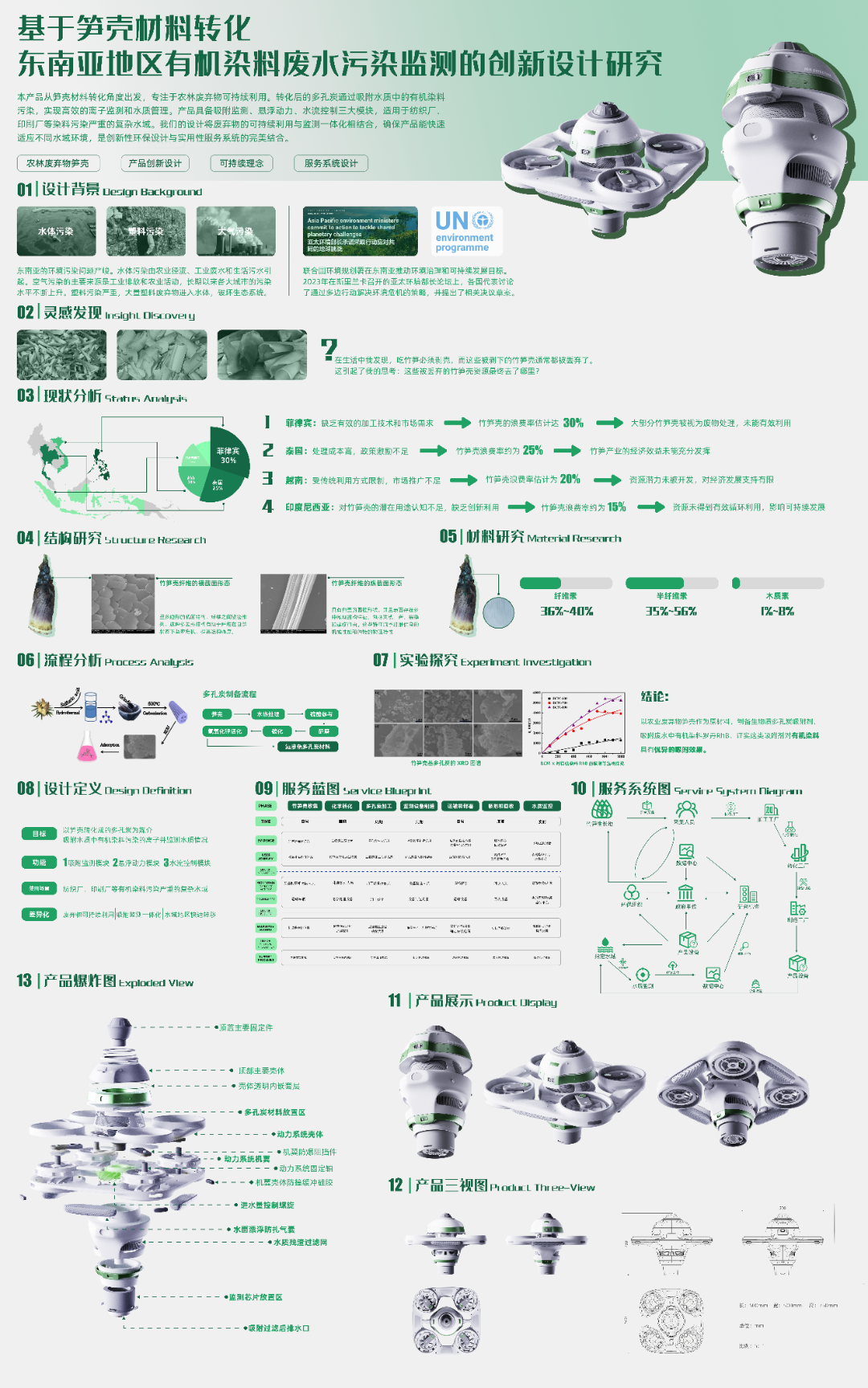

基于笋壳材料转化东南亚地区有机染料废水污染监测的创新设计研究

学生姓名

黄博康 魏阮丽 彭梓祎

设计说明

本产品从笋壳材料转化角度出发,专注于农林废弃物可持续利用。转化后的多孔炭通过吸附水质中的有机染料污染,实现高效的离子监测和水质管理。产品具备吸附监测、悬浮动力、水流控制三大模块,适用于纺织厂、印刷厂等染料污染严重的复杂水域。我们的设计将废弃物的可持续利用与监测一体化相结合,确保产品能快速适应不同水域环境,是创新性环保设计与实用性服务系统的完美结合。

PART.09

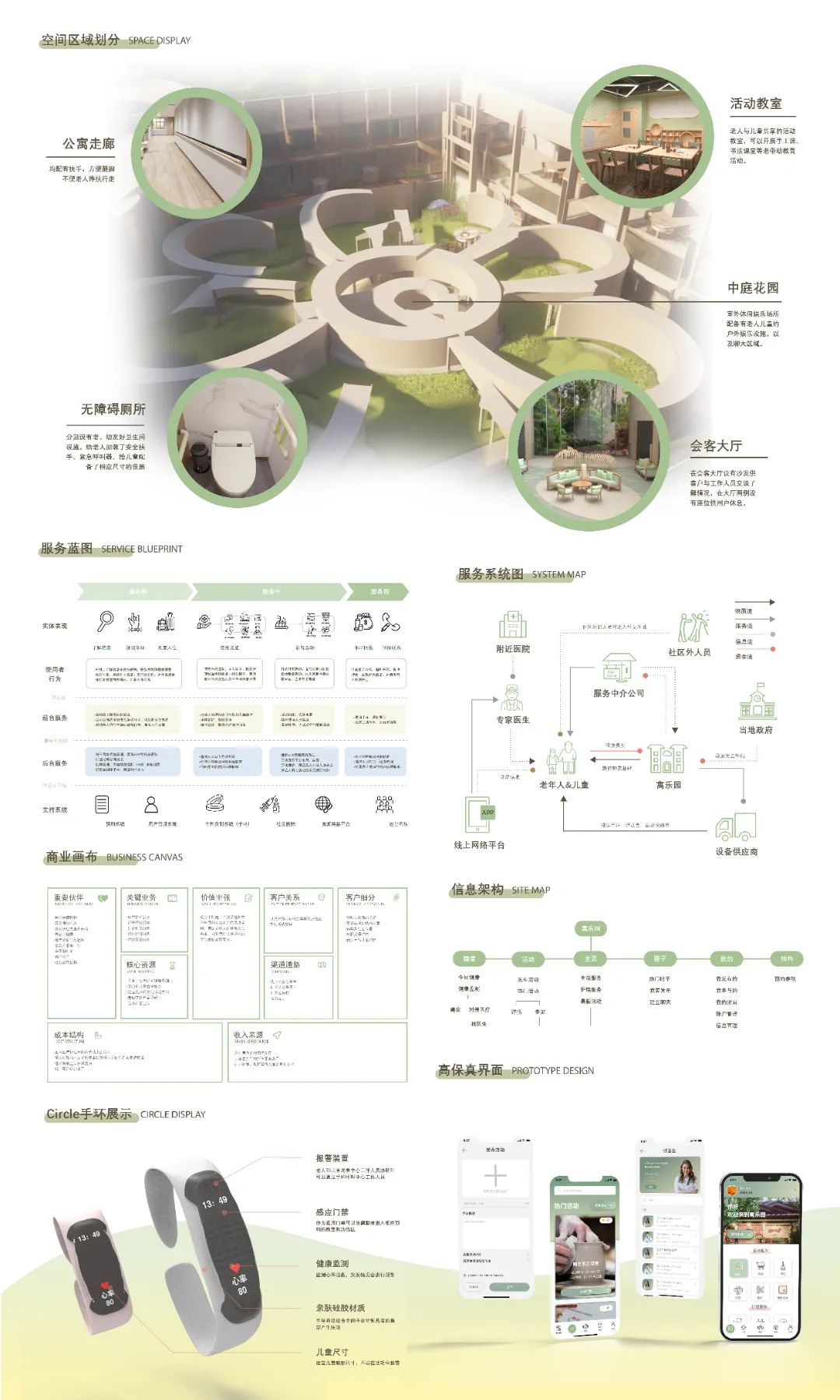

寓乐园——老幼共融型社区综合体

学生姓名

魏晗睿 曹方衍 曹佳婧 胡鑫月 胡羽萱

设计说明

老幼友好型文化交流社区是面向60岁以上有养老需求的老人和缺少托管的儿童,致力于实现城乡融合、老幼共享,提供多元文化娱乐活动的适老化共创互助文化空间,提高社区养老能力,增强人民幸福感,同时建设一个与社区创新融合的文化娱乐空间,向用户提供既满足老龄人养老需求、也满足儿童托管的优质产品与服务。老幼友好型文化交流社区的主体不只锢于在社区中提供一个空间,而是作为一种具有普遍性的模式,实现根据用户独有的需求自由搭配组合空间,充分发挥复合型多功能模块化设计优势,满足老年人与儿童共同的文化娱乐以及对陪伴的心理需求。

PART.10

智能无人充电可移动充电桩设计

学生姓名

徐毓蔚 舒文玉 刘心怡 胡晨

设计说明

随着国家新能源政策的扶持,新能源汽车的不断增加。传统的充电桩充电方式已经难以满足广大新能源车主的需求。“移动智能充电设备”作为一种新兴的充电方式,可走进大众视野,通过现代技术为其带来便捷和多元的服务体验。在此背景下,从服务设计的视角出发,运用多元化的研究方法,探究构建一种适用于各种场景的智能移动充电服务系统。

END