武汉轻工大学2024级MFA艺术设计环境设计方向《乡村空间振兴与发展》课程作业展(一)

发布时间:2025年8月11日 分类:课程设计 浏览量:1309

乡村空间振兴与发展

课程作业展

班级:2024级MFA艺术设计环境设计方向

指导老师:季岚

乡村空间规划是一门涵盖技术、经济和社会实践性较强的综合性课程,涉及乡村人口、村居、基础设施、生态环境、历史文化等经济社会生活的方方面面,是为实现乡村的经济和社会发展目标,明确村庄产业发展要求,综合部署生产、生态、生活等各项建设,确定村庄发展目标、发展规模与发展方向,合理布局各类用地,完善公共服务设计与基础设施,落实自然生态资源和历史文化遗产保护、防灾减灾等的具体安排,加强景观风貌特色控制与村庄设计引导,为村民提供切合当地特色,并与经济社会发展水平相适应的宜居环境,促进城乡一体化,提成乡村区域的建设水平提升。

课程紧密联系当前乡村振兴政策的落地性要求,结合实际、尊重农民、体现特色,因地制宜,同时符合相关的规划设计规范要求,全部课题为真题真做,并与乡村竞赛相结合,设计实践积极倡导创新性。

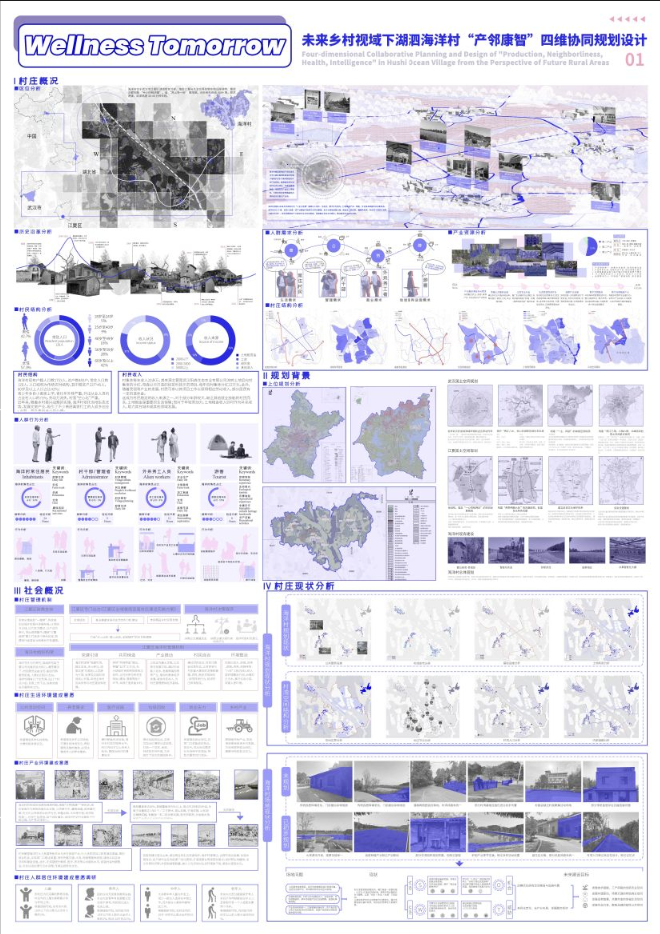

#1

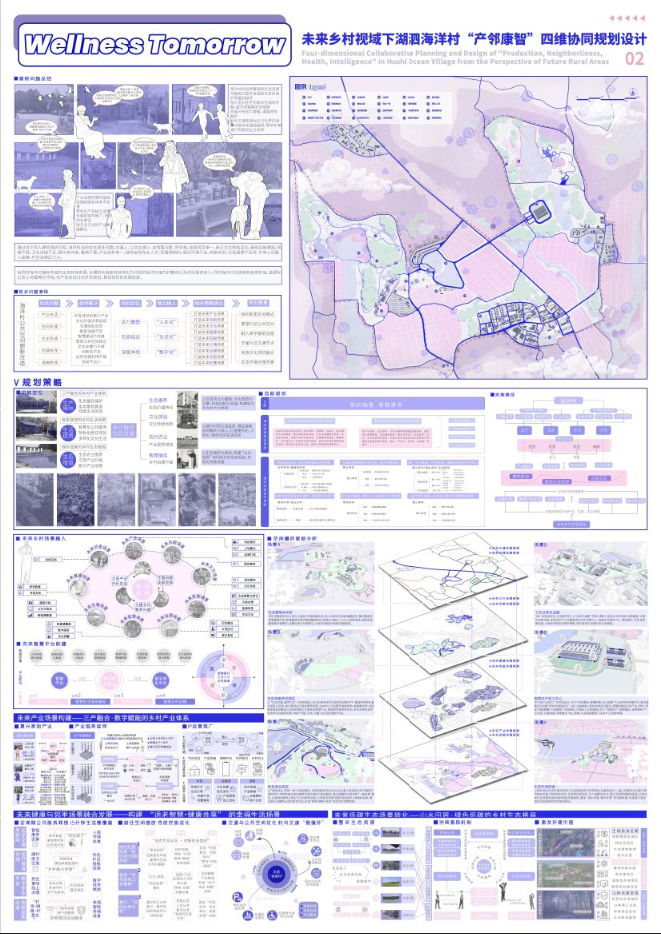

"Wellness Tomorrow"

未来乡村视域下湖泗海洋村“产邻康智”

四维协同规划设计

Four-dimensional Collaborative Planning and Design of "Production,Neighborliness,Health, Intelligence" in Hushi Ocean Village from the Perspective of Future Rural Areas

课题名称:未来乡村视域下湖泗海洋村“产邻康智”四维协同规划设计

关键词:未来乡村;产邻康智;产农融合

小组成员及分工:

孟凡康:前期调研、部分前期分析、生产场景空间模型、彩平图、后期分析图、效果图、展板

李梦瑶:前期调研、部分前期分析、生活场景空间模型、鸟瞰图、空间规划爆炸图、后期分析图

朱菡菡:前期调研、部分前期分析、生态场景空间模型、规划策略分析、后期分析图、效果图

设计说明:

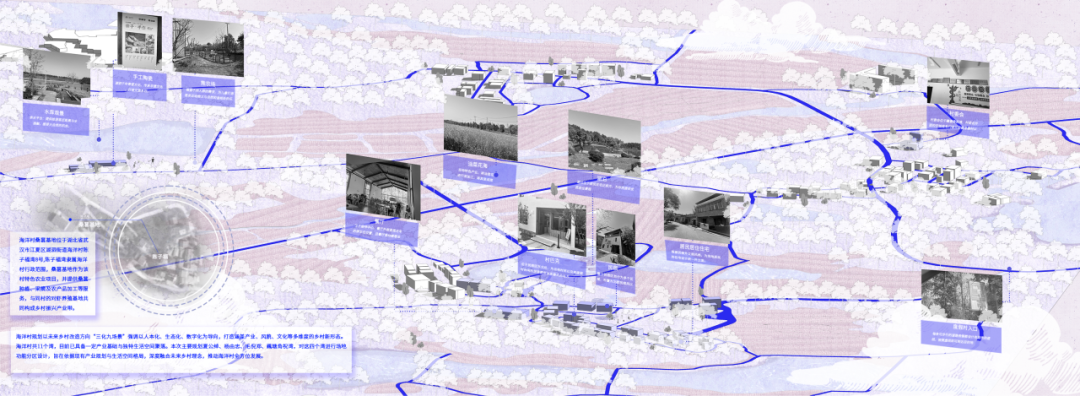

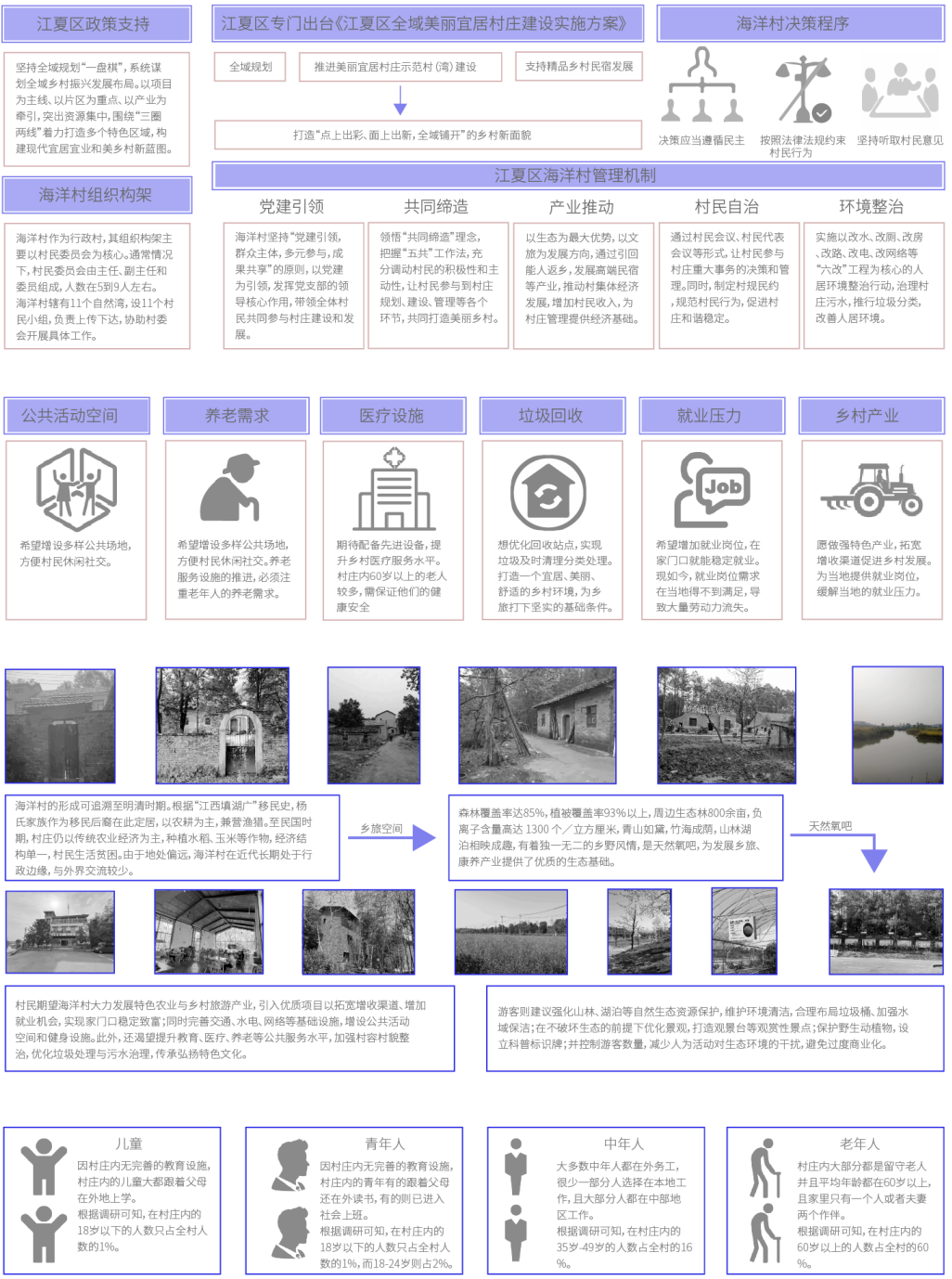

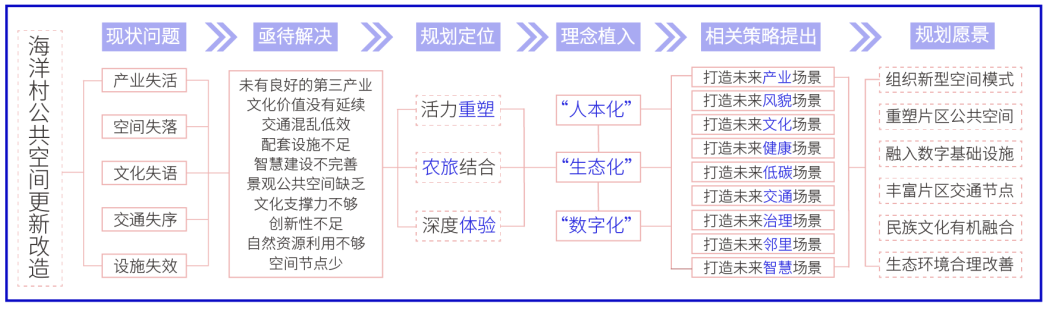

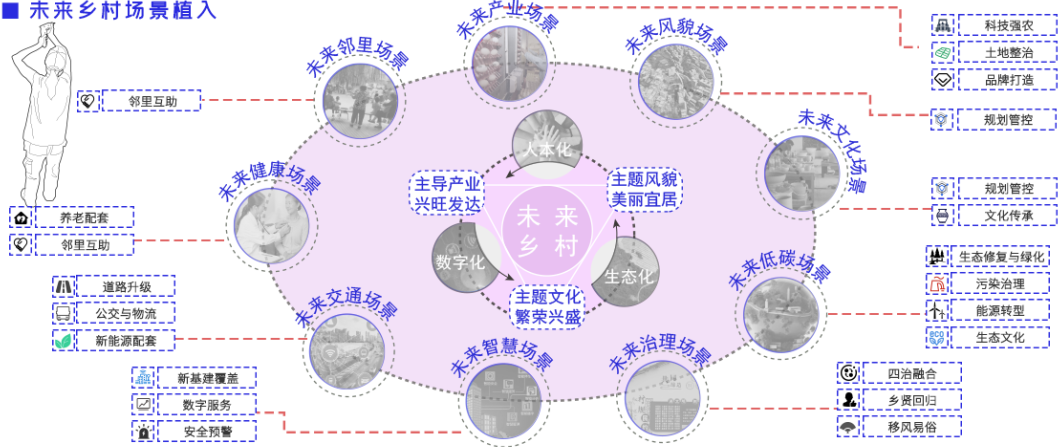

海洋村规划以未来乡村改造方向“三化九场景”强调以人本化、生态化、数字化为导向,打造涵盖产业、风貌、文化等多维度的乡村新形态。海洋村共11个湾,目前已具备一定产业基础与独特生活空间聚落。本次主要规划夏公绰、杨由忠、毛倪郑、藕塘角祝湾,对这四个湾进行场地功能分区设计,旨在依据现有产业规划与生活空间格局,深度融合未来乡村理念,推动海洋村全方位发展。

指导老师:季岚

01 村庄概况

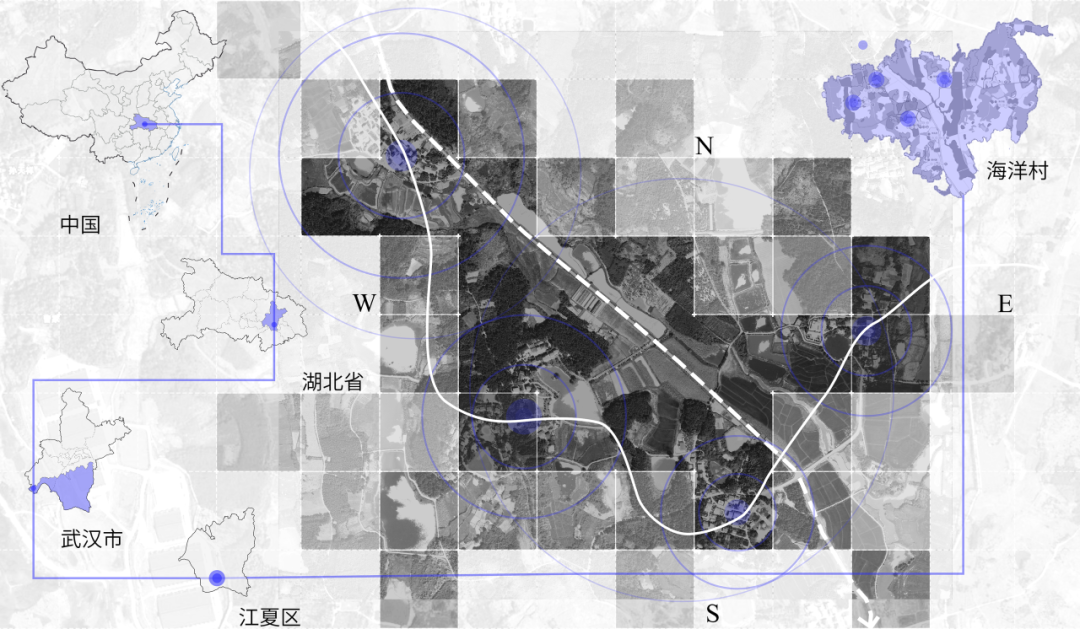

■ 区位分析

1.场地位置

海洋村位于武汉市江夏区湖泗街道东北部,地处江夏与黄石大冶交界处,属丘陵地貌,森林覆盖率达 85%。距江夏主城区约40公里,其核心区域依托湖泗古窑址文化和梁子湖生态资源,打造农文旅综合体,形成“一心两轴三带”布局,含高端民宿、生态农业体验区等板块。区位优势是远离城市喧嚣,又能通过周边路网快速接入武汉都市圈,成为都市人群短途休闲“后花园”。

2.场地交通

海洋村目前主要依赖公路出行,对外联系以乡道湖泗街至大冶金牛镇公路为主,距离武咸城际铁路贺胜桥东站约18.8公里,需驾车或公交接驳。从武汉市区自驾至海洋村约需2小时,沿三环线转武深高速至贺胜桥出口,再经乡道抵达。公共交通方面,江夏区已开通 J208、J210等村村通公交线路,但需在纸坊城区或贺站换乘,尚无直达市区的公交线路。

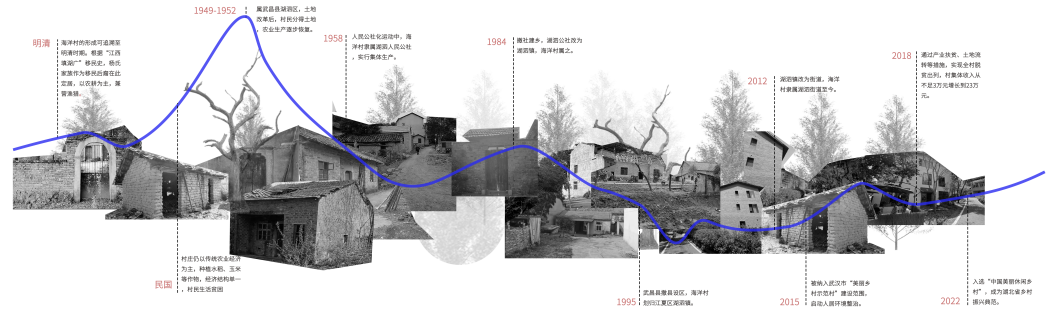

■ 历史沿革

1.海洋村历史追溯

据当地青年村干部介绍,海洋村的历史可追溯清朝“江西填湖广”时期,原是杨姓族人的先祖杨由盅来到此地落脚,成家立业、繁衍后代,其子孙将所在的湾以他的大名命名为“杨由盅湾”,从那时起,历经数百年发展,逐渐形成了如今的海洋村。

2.新中国成立以后

由于海洋村地处江夏区东北部,与大冶交界,距离武汉中心城区约2小时车程,属于典型的偏远丘陵地带,以及青壮年劳动力大量外出务工,形成“空壳村”现象。使得海洋村一度因贫穷落后闻名。

3.海洋村开发建设现状

武汉阳森生态农业有限公司创始人返乡创业,从2010年开始针对海洋村进行规划。此后十年间他投入1.5亿元,流转土地,租改农房,发展生态农业与高端民宿。2015年,海洋村纳入“美丽乡村示范村”建设,逐渐蜕变,成为文旅热门地。2023年以来,以文旅为发展方向,以乡村振兴为终极目标,通过引回能人返乡,建设美丽乡村,发展高端民宿,成功打响了“武汉后花园,海洋来休闲”的文旅品牌。

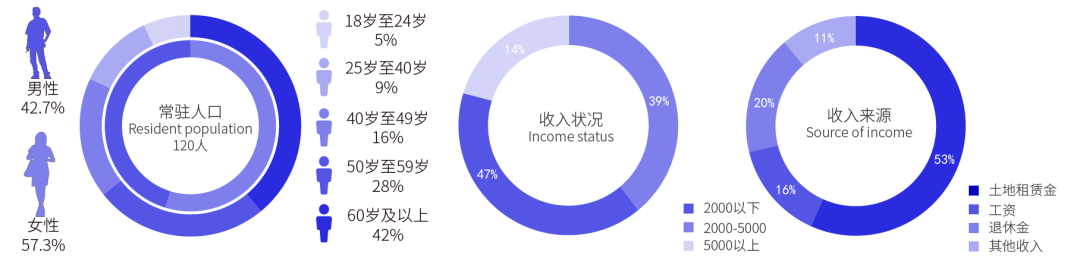

■ 村民结构和收入分析

1.村民结构

海洋村常住人口 140 人 ,平均年龄 60 岁,60 岁及以上占 60%,老龄化严重,大学学历仅 3 人。青壮年外出务工率超 70%,2023 年外出从业人员 632 人,多从事二产(建筑业、制造业),返乡创业人数为零。村民就业以本地农业、民宿服务为主,民宿员工三分之一为本地人。

2.村民收入

村集体每年收入20多万,其来源主要是开发公司流转土地后向村集体的分红,和科技公司打造的扶贫科技示范项目,每年向村集体分红22万元。此外,随着民宿等产业的发展,村民可参以其项目工作以获得相应劳动收入,部分居民有一定的退休金。这成为村民稳定的收入来源之一,对于部分年龄较大、缺乏其他就业技能的村民而言,士地租金是重要的生活保障,而对于年轻劳动力,土地租金收入则可作为补充收入,助力其在城市或其他领域发展。

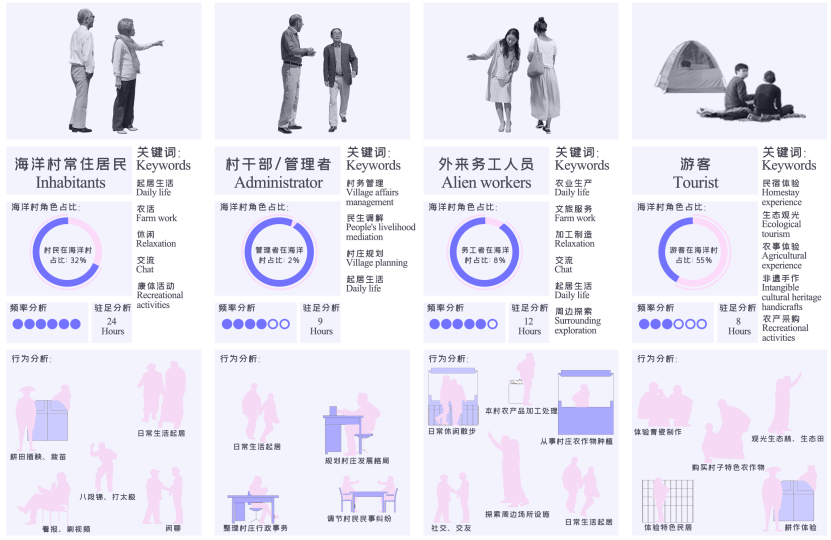

■ 人群行为分析

海洋村村民日常以农业劳作、民宿服务为主,参与村务积极性待提升,对增设便利店、老年活动中心需求高。游客以生态体验和文化观光为核心,偏好民宿居住、森林 SPA、采摘等项目,年均参与窑文化研学超 50 批次,垂钓、观鸟等滨水活动年接待约 5000 人次。村民与游客互动集中在手工体验,存在团队占道拍照等冲突,需优化空间引导。

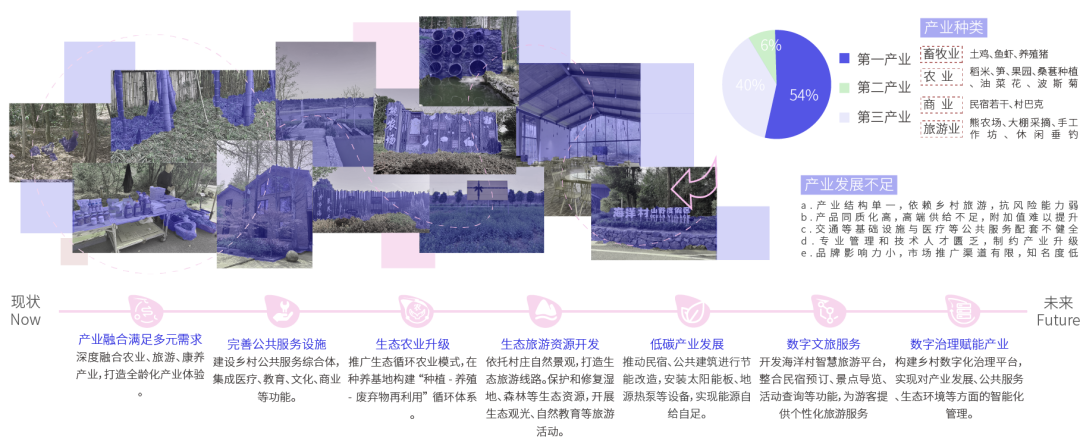

■ 产业资源分析

海洋村产业以第一产业为主,涵盖种养殖;第二、三产业协同发展,含民宿、农场等。但存在结构单一、产品同质、配套不足等问题推进产业融合,升级生态农业,开发生态旅游,发展低碳、数字文旅,完善公共服务,借数字治理赋能,构建三产融合体系,打造全龄化产业体验乡村。

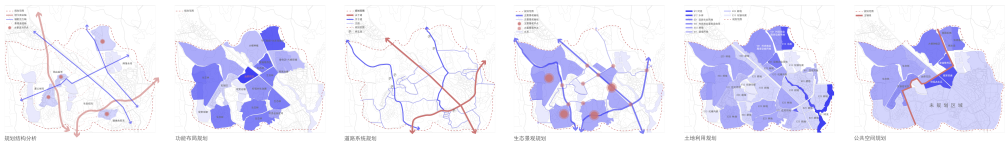

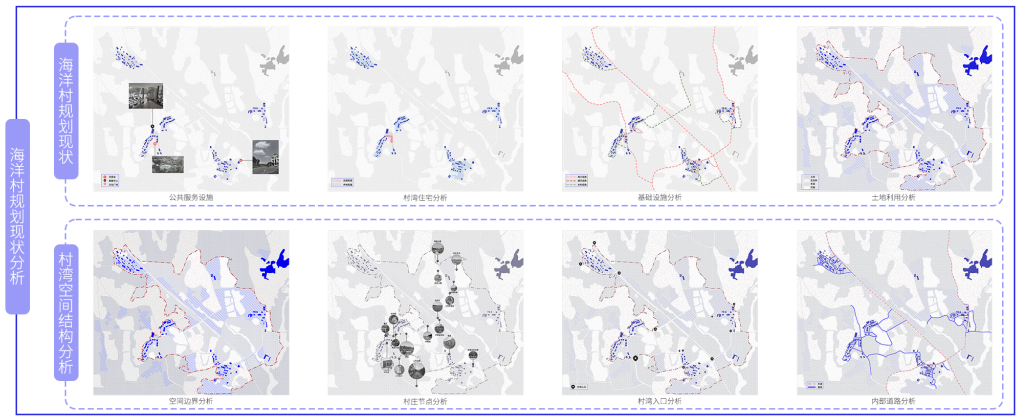

■ 村庄空间结构分析

在2010年,武汉阳森生态农业有限公司创始人返乡创业的帮扶下,海洋村得到一定的发展,在2015年期间,海洋村纳入“美丽乡村示范村”建设,成为文旅热门地。有以下规划:

1.特色民宿区

海洋村将闲置房屋租改造成特色民宿,如海洋村民宿负责人杨文俊租下闲置房子进行集中改造。且整村已租赁空闲农房12栋用于民宿经营,带动周边村民就业、村集体分红。

2.观光步道

海洋村有长16公里,宽2米的精品观光徒步道,其中包括2023年计划建成的3公里环山绿道。这些步道穿绕海洋村及周边四个村、十几个湾的生态林和田野。周边生态林面积达800余亩,森林覆盖率85%,空气清新,负氧离子含量高,为游客提供了舒适的徒步环境。

3.水库观景

海洋村的水库观景台呈圆形状,坐落在水库堤岸边,紧邻动物农场、大棚采摘区。

4.动物农场

动物农场中有小羊、小猪、豚鼠、兔子等动物,也开展了一些亲子活动,比如土鸡认养活动,捡鸡蛋等活动。

02 背景分析

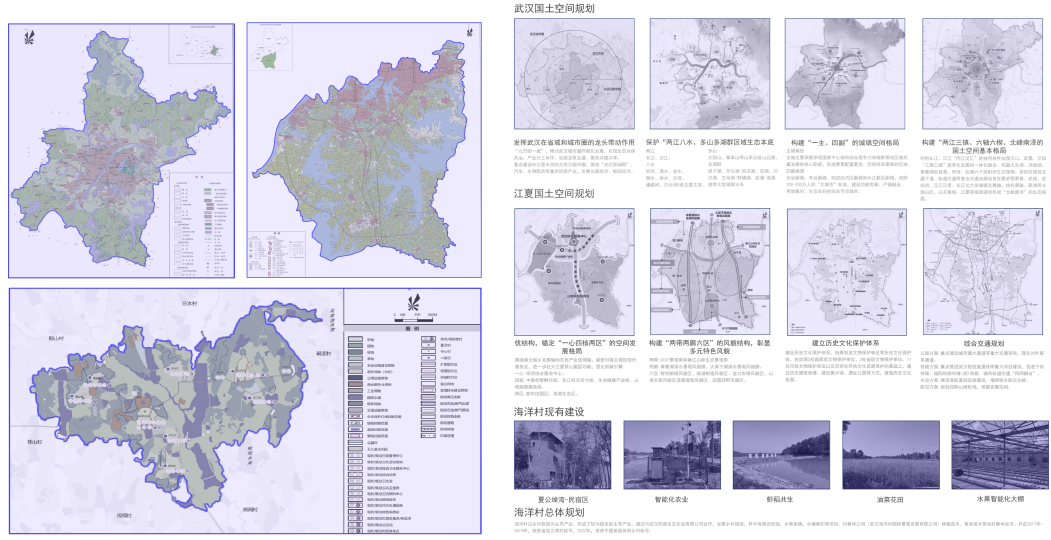

■ 上位规划

1.武汉总体规划

《武汉市国土空间总体规划(2021-2035 年)》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,明确城市性质和目标战略,统筹划定“三条控制线”,优化国土空间格局,加强区域协同,从多方面推动城市发展,保障城市可持续发展。

2.江夏总体规划

《武汉市江夏区国土空间总体规划(2021 - 2035 年)》以“生态立区、产业兴区”等为战略,构建“一心两轴三带”格局,统筹生态保护与城乡发展,推动融入区域协同,打造国家山水生态名城和中部高质量发展示范区。

3.海洋村总体规划

海洋村村庄定位为以康养为基础,依托其现有的生态资源带动其发展的旅游康养型村庄。整个景观系统连点成线,连线成网,由网构面,采用“带状发展” 加“景观轴线”的结构模式组织整个村庄的景观。

03 基础调研

■ 村庄建设概况

海洋村属典型的丘陵地貌,地形起伏较大,整体呈现出东北高、西南低的态势。全村版图面积5831亩,其中耕地面积1753亩。森林覆盖率高达85%,周边生态林800余亩,形成三山两水五分田的生态格局。

全村耕地面积 1753 亩,占版图面积(5831 亩)的 30%。主要种植水稻、有机蔬菜、特色瓜果等,其中阳森公司流转土地 4800 余亩,建成 9 个百亩现代农业种养基地。

■ 海洋村现有规划分析

海洋村整体呈现 “依山就势、湾落镶嵌” 的丘陵型村落形态,11 个自然湾沿北高南低的地形分散布局,平均间距 1-2 公里,形成“大分散、小集聚”的空间肌理。核心功能区(夏公绰湾)集中了民宿集群、游客中心、非遗工坊等文 旅设施,其他湾组以传统农耕居住 为主。

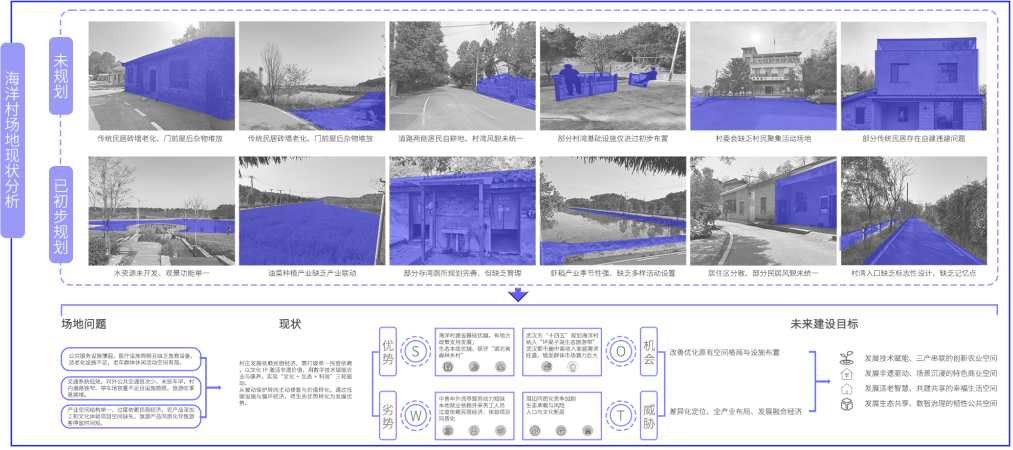

■ 海洋村场地现状分析

本设计聚焦海洋村场地现状,梳理未规划的民居老化、杂物堆放、风貌不统一等问题,及已初步规划的产业联动弱、设施单一等不足。经SWOT分析,结合政策机遇,以“三化九场景”为指引,目标优化空间与设施,构建技术赋能、非遗活化、适老共享、生态韧性的未来乡村。

■ 问题框架

■ 问题总结

1.场地优势

第一,拥有特色农产品(菜籽油、富硒米、土鸡蛋等 ),农产体系初步规划,发展前景好。

第二,有丰富生态林地资源,合理利用可转化经济价值。

2.场地劣势

第一,公共交通少,自驾路况差、停车难,道路狭窄曲折影响通行。 第二,医疗、卫生、网络等 基础设施薄弱, 房屋老旧有安全隐患。

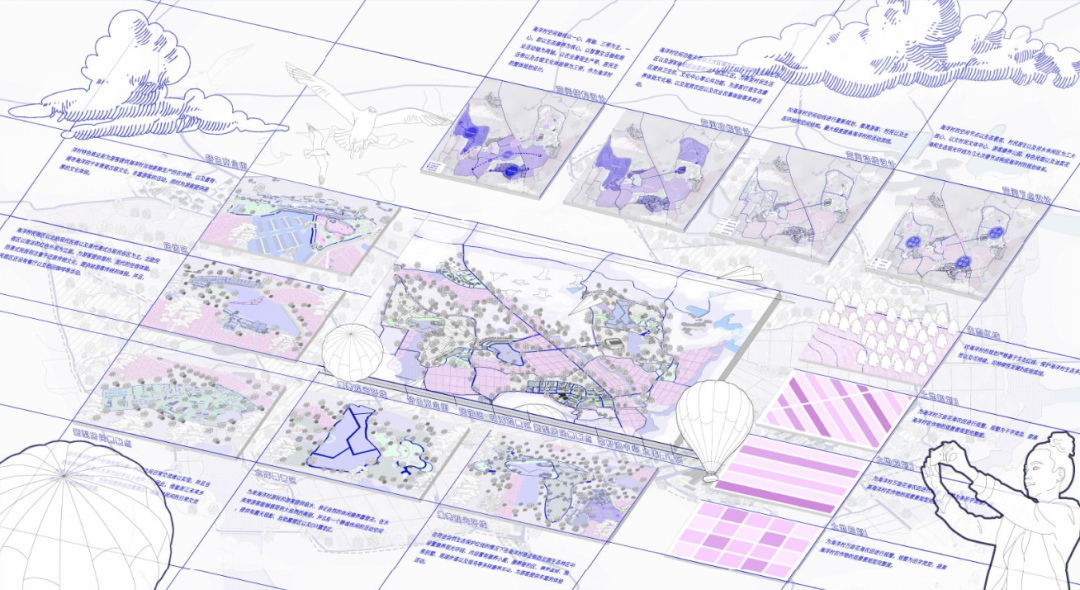

04 规划策略

■ 总体规划

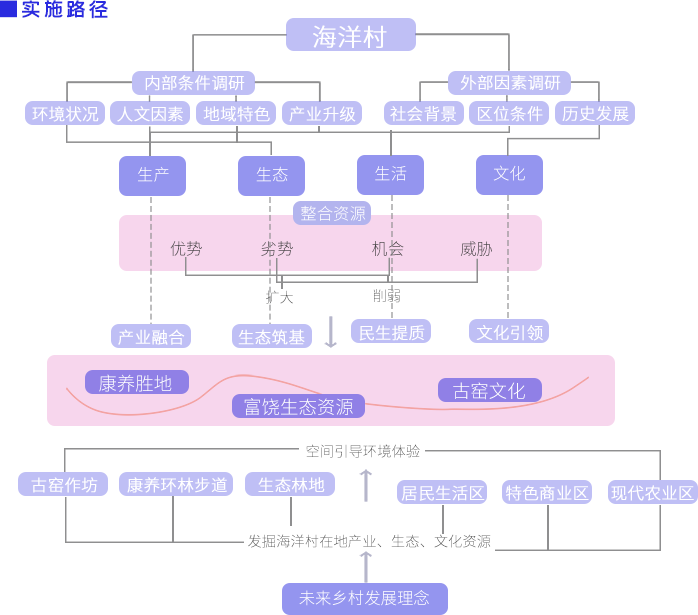

海洋村实施路径以未来乡村理念为引领,先全域调研内外部条件,从生产、生态等维度,借SWOT分析整合资源,推进产业融合、生态筑基等。布局古窑作坊等五大功能区,挖掘产业、生态、文化资源,实现生态产业化、文化活态化,构建乡村振兴新图景。

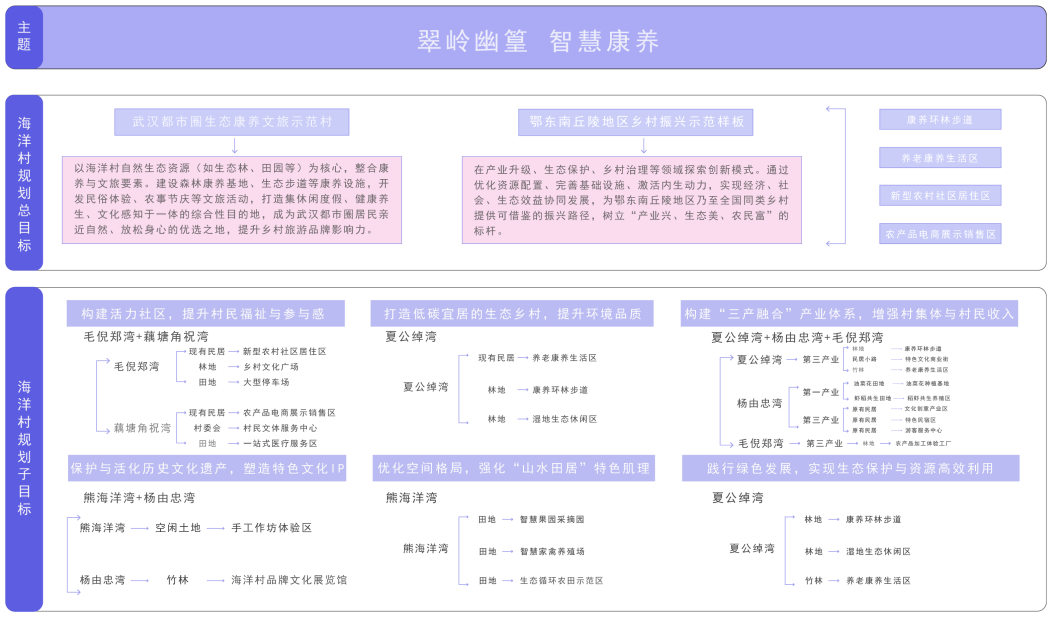

■ 规划目标

1.武汉都市圈生态康养文旅示范村

以海洋村自然生态资源为核心,整合康养与文旅要素。建设森林康养基地、生态步道等康养设施,开发民俗体验、农事节庆等文旅活动,打造集休闲度假、健康养生、文化感知于一体的综合性目的地,成为武汉都市圈居民亲近自然、放松身心的优选之地,提升乡村旅游品牌影响力。

2.鄂东南丘陵地区乡村振兴示范样板

在产业升级、生态保护、乡村治理等领域探索创新模式。通过优化资源配置、完善基础设施、激活内生动力,实现经济、社会、生态效益协同发展,为鄂东南丘陵地区乃至全国同类乡村提供可借鉴的振兴路径,树立“产业兴、生态美、农民富”的标杆。

■ 功能定位

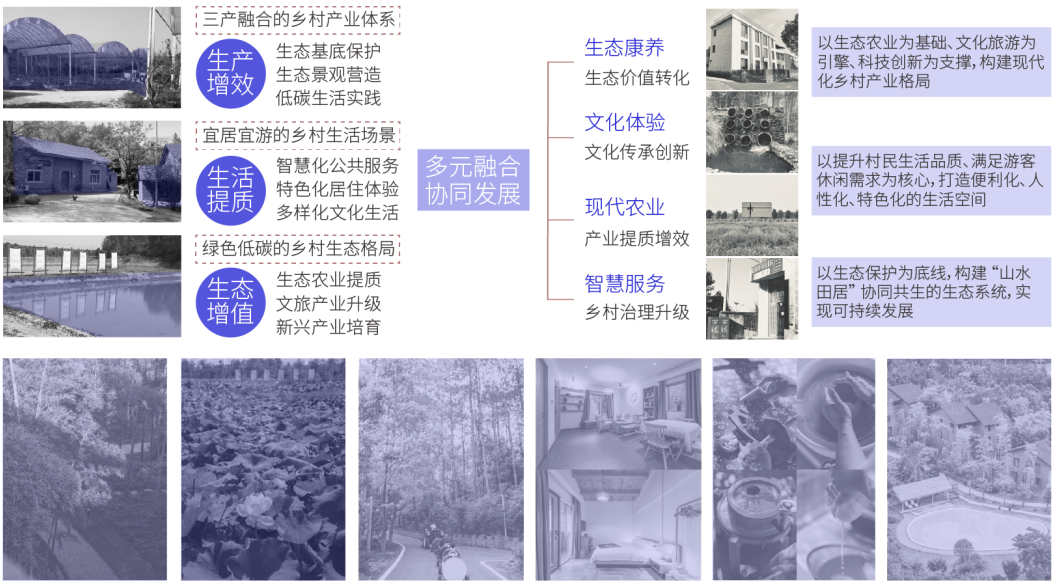

以生态农业为基础、文化旅游为引擎、科技创新为支撑,构建现代化乡村产业格局

以提升村民生活品质、满足游客休闲需求为核心,打造便利化、人性化、特色化的生活空间

以生态保护为底线,构建“山水田居”协同共生的生态系统,实现可持续发展

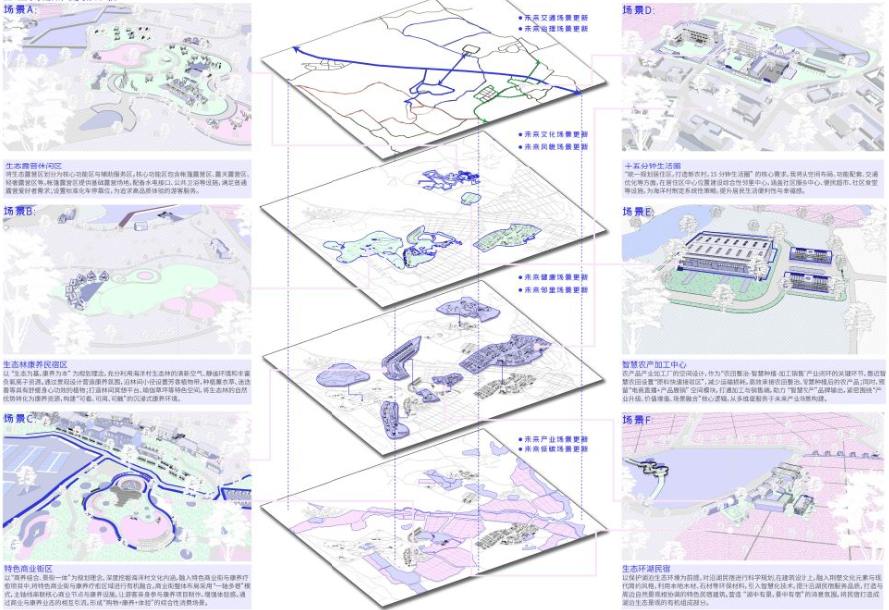

■ 未来乡村场景植入

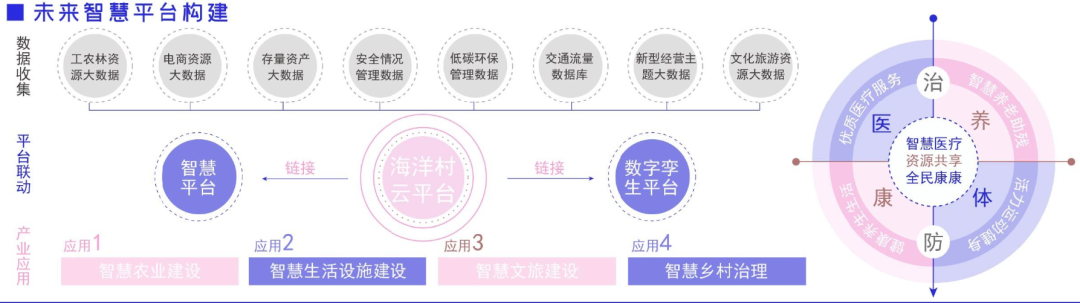

■ 未来智慧平台构建

以“数据驱动、平台协同、产业赋能”为核心,构建“海洋村云平台”。汇聚工农林、电商等多源数据,联动智慧、数字孪生平台,打通数据链路。聚焦智慧农业、生活设施、文旅、乡村治理四大应用场景, 赋能产业升级、服务提效,打造“康智融合”的未来乡村治理与发展生态。

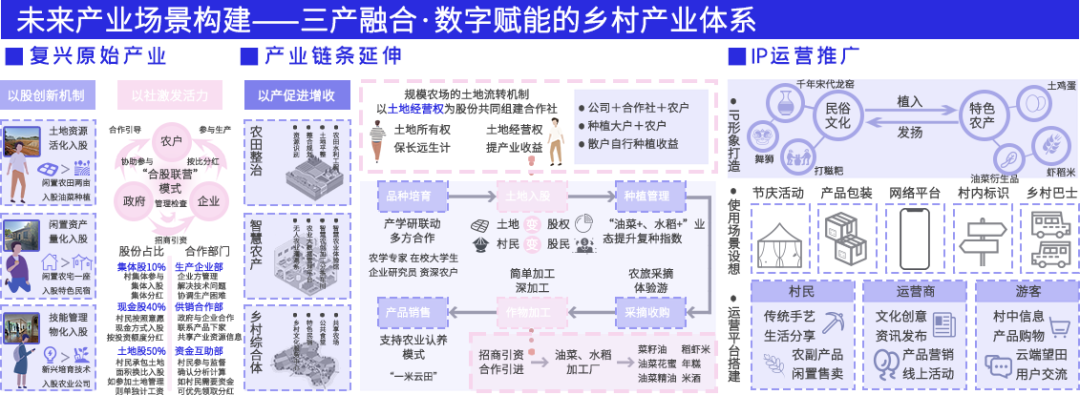

■ 未来生产场景构建

以三产融合、数字赋能为导向,通过激活土地、资产、技术资源,延伸种植、加工、体验产业链,塑造民俗文化IP,构建“智慧种植-创意加工-场景体验”一体化生产生态,驱动乡村产业振兴。

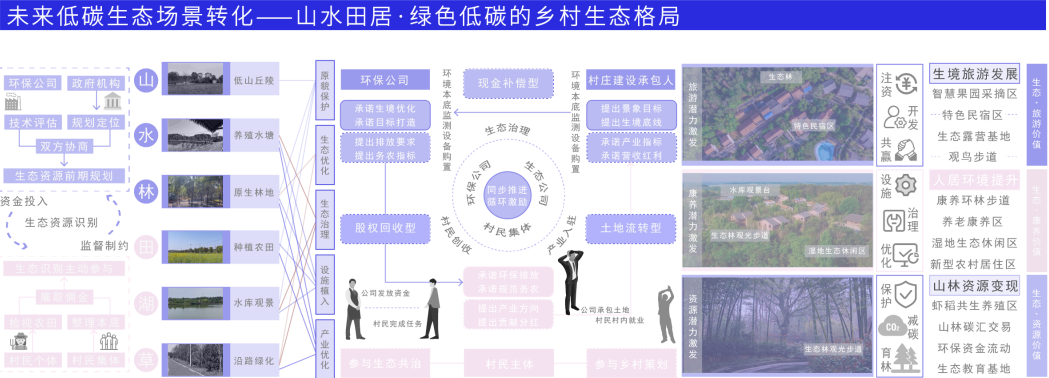

■ 未来生态场景构建

本设计以“山水田居・绿色低碳”为核,通过生态资源规划、多模式生态治理,激活旅游、康养潜力,推动生态旅游、人居提升与资源变现,构建绿色低碳、共融发展的乡村生态格局 。

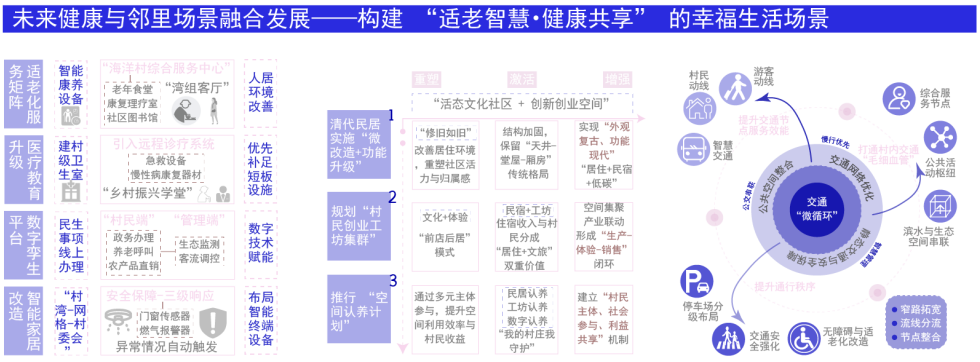

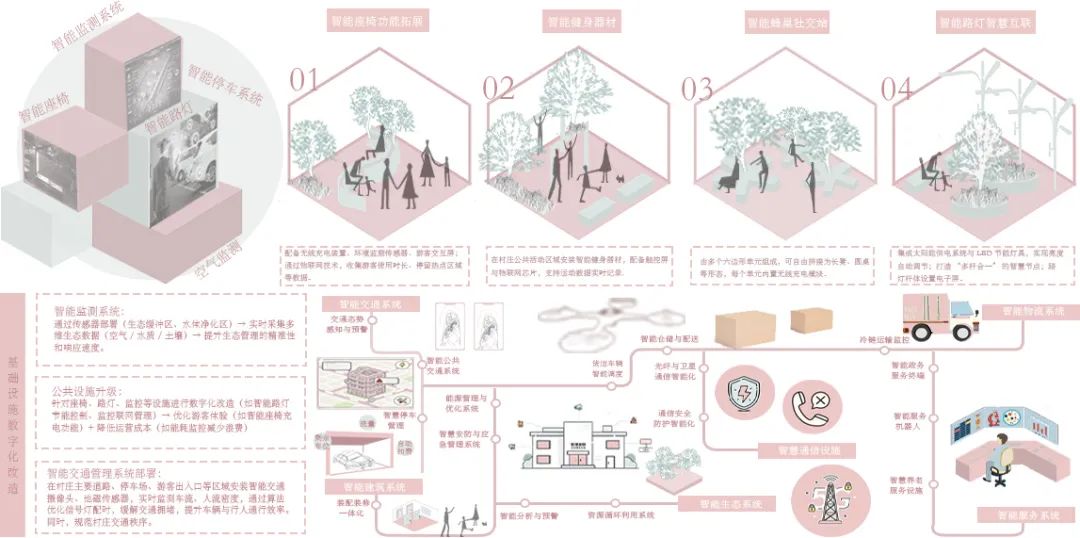

■ 未来生活场景构建

聚焦“适老智慧・健康共享”,以综合服务中心为核心,整合医疗、养老、文化空间。借数字技术赋能民生服务,改造民居、优化交通,激活创业与文化体验,构建便捷、活力且具韧性的幸福乡村生活生态。

■ 场地爆炸分析

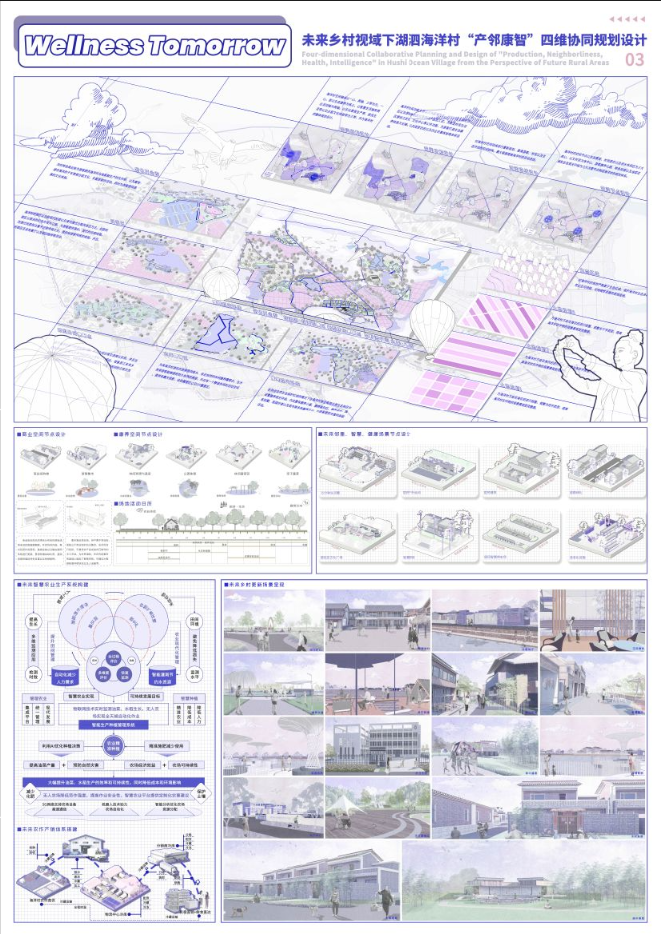

05 核心设计

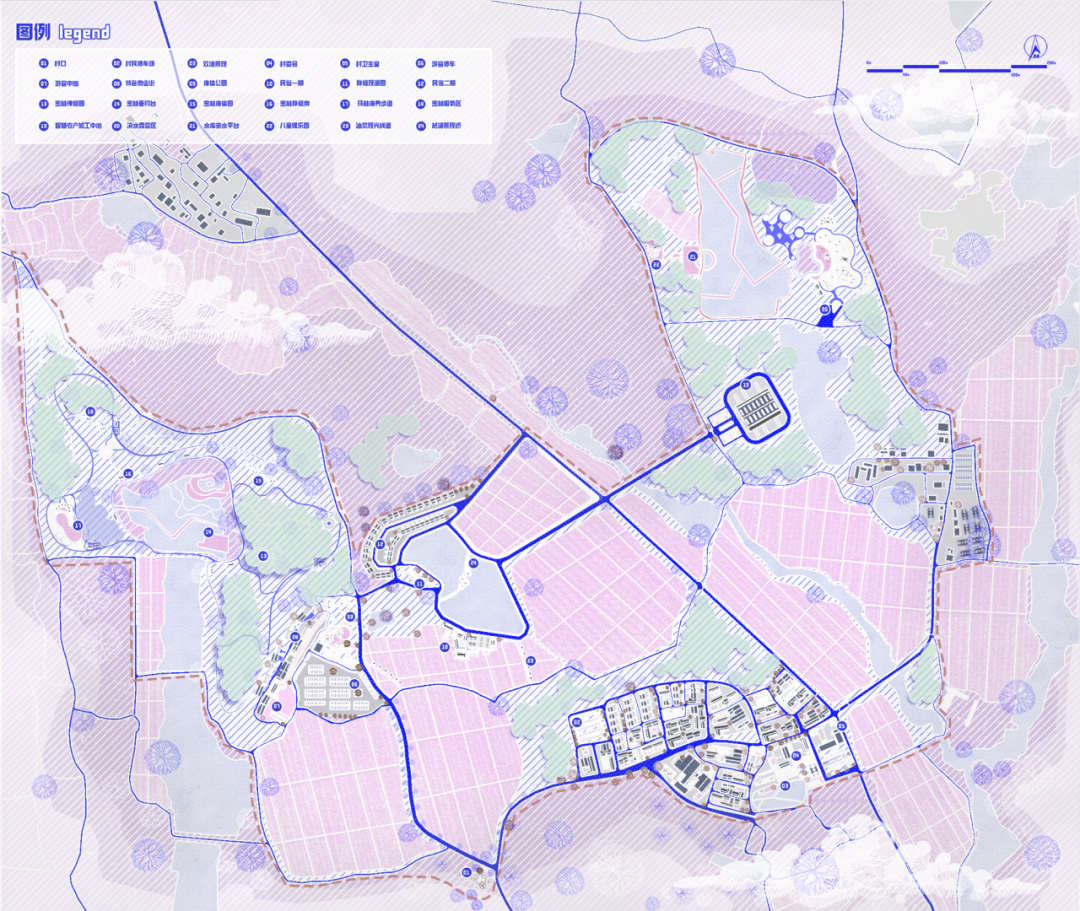

■ 总平面图

江夏海洋村以“一心两轴三带”为空间规划核心,通过文旅中心聚合活力,双轴串联特色资源,三带拓展生态、产业、休闲维度,推动乡村文化体验、生态康养与产业融合发展。

“一心”—— 夏公绰湾文旅中心

定位为海洋村文化体验与旅游服务核心,集聚民宿集群、非遗工坊、商业文化广场三大功能模块。

“两轴”—— 文化与康养体验轴

X004县道为文化展示轴,串联窑址、生态林与农田景观,形成复合廊道;

康养大道为康养体验轴,布局森林驿站、观景台与生态度假区。

“三带”—— 生态保护与产业辐射带

北部山林保育带 实施封山育林与生物监测

中部农田景观带 建设智慧农场与花海

南部滨水休闲带 打造荷塘湿地与垂钓区

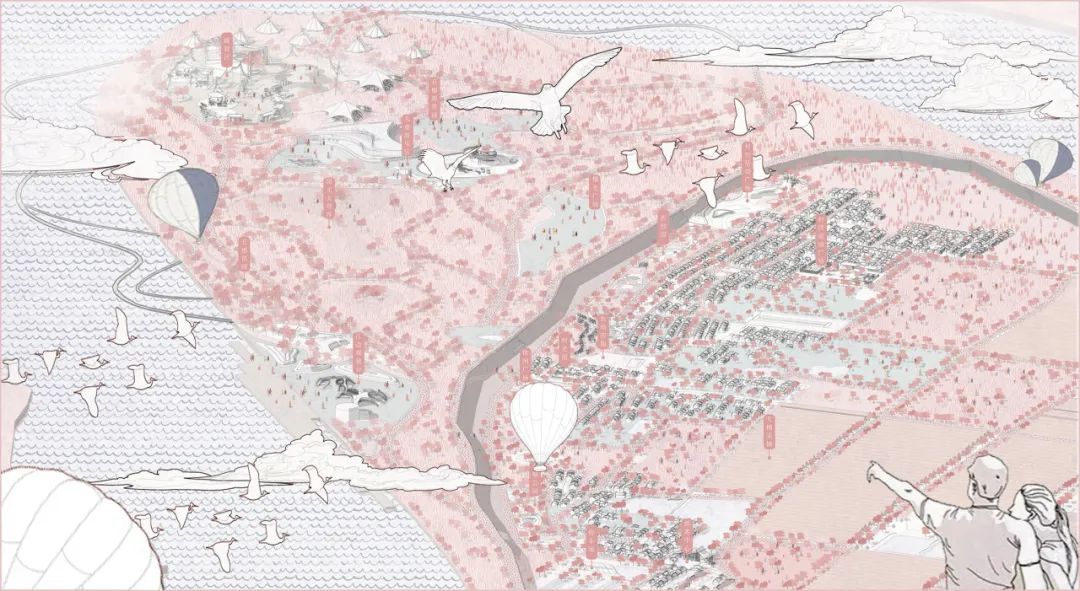

■ 鸟瞰图

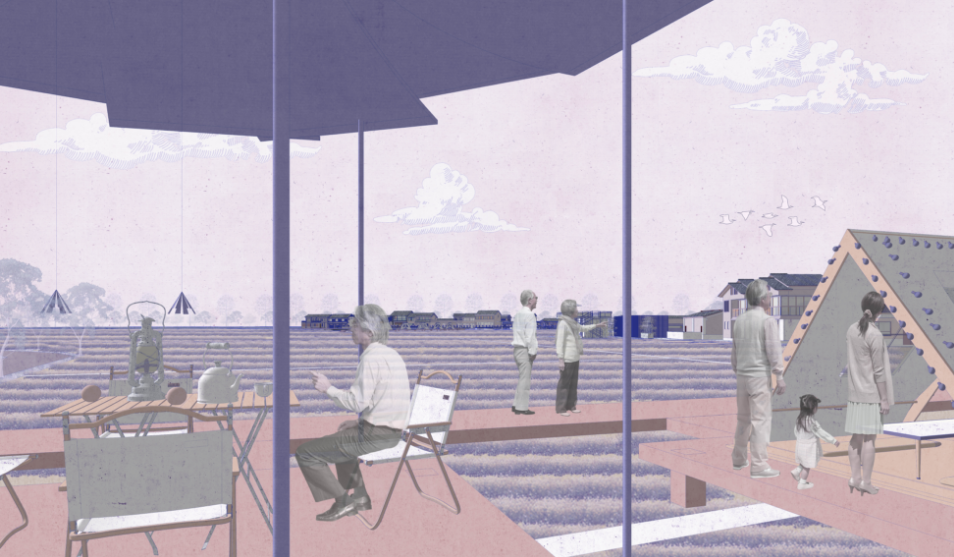

本规划紧扣未来乡村“人本化、生态化、数字化”方向,围绕产业、风貌、文化、邻里、健康、低碳、交通、智慧、治理九大场景,将海洋村划分为康养休闲区、民宿区、居民生活区、特色商业文化体验区、生态游憩区、智慧农产品加工区,构建“三生融合”的未来乡村发展格局,推动乡村全面振兴。

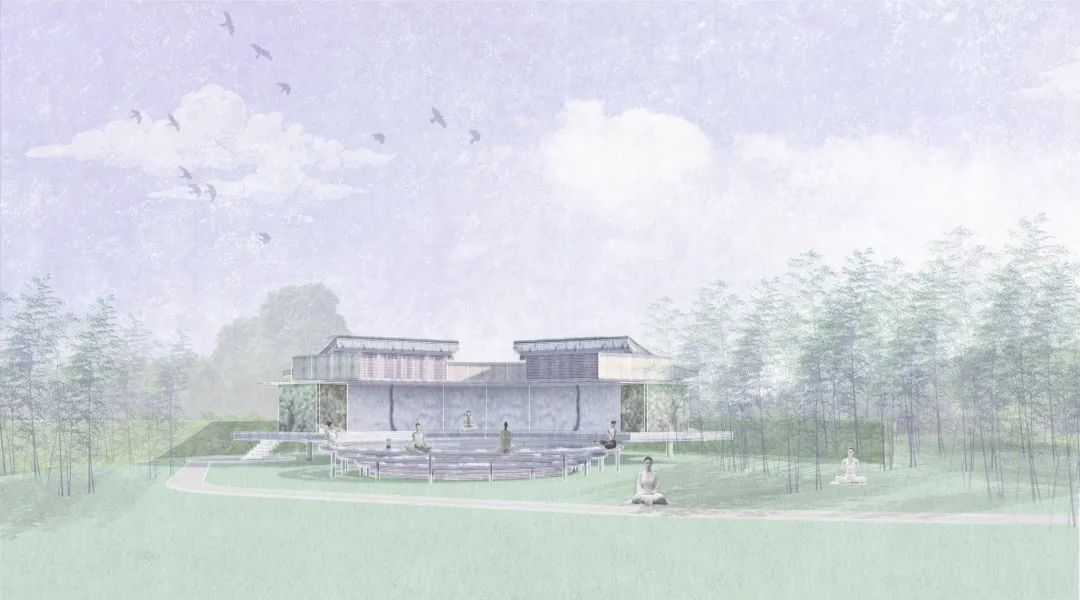

1.康养休闲区

依托海洋村低山丘陵、生态水塘资源,打造“自然疗愈+旅居康养”复合空间。规划森林康养步道串联观景台、生态驿站,植入智慧康养设施;布局康养民宿集群,采用被动式建筑技术,配套休憩冥想区、温泉体验区、观鸟垂钓台,满足多数人群“避世康养、自然疗愈”需求,激活乡村生态价值。

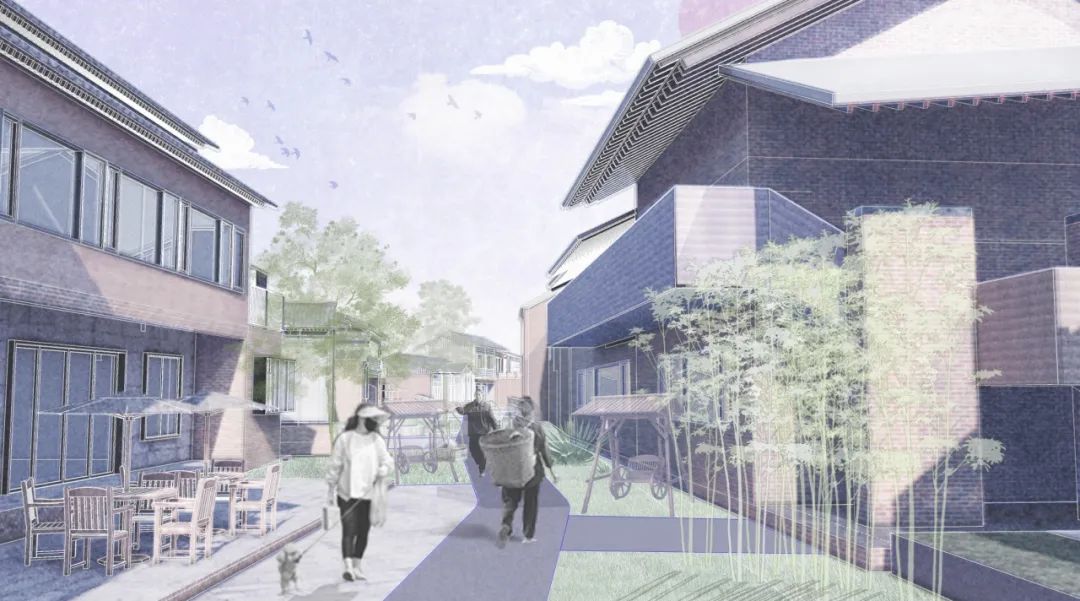

2.民宿区

修复清代民居“天井-堂屋”格局,植入玻璃幕墙、智能遮阳系统,实现“外观复古、功能现代”;打造“民宿+工坊”模式,

3.特色商业文化体验区

以湖泗窑文化为魂,建设 “窑文化体验街区”,包含活态陶艺工坊、窑艺文创集市;开展陶艺研学、民俗演艺,将文化资源转化为消费场景。

4.居民生活区

聚焦“适老智慧+邻里共享”,植入智能家居,激活村民参与乡村建设,实现“居住+创业+社交”融合,重塑乡村生活活力。

5.生态游憩区

围绕养殖水塘、水库景观,构建“亲水休闲+生态科普”空间。设计滨水生态栈道、生态露营基地、熊农场,游客可实地采摘,实现“生态保护-休闲体验-农产品销售”闭环,丰富文旅业态。

6.智慧农产品加工区

整合订单、库存、物流数据,联动“农田监测系统”,实现“以销定产、精准种植”。游客观看“油菜籽-菜籽油、稻谷- 米糕”全流程;

■ 规划后空间结构分析

康养生态区为核心,串联农田景观、智慧生活轴,整合生态保育、农业观光功能;交通环线打通城乡、村域脉络,划分生态保护区、居住集聚区、产业融合区;

节点网络以生态景观、休闲娱乐、村民居住为锚点,嵌入文化、服务设施,实现“生产-生活-生态”空间协同,塑造“可游、可居、可业”的未来乡村格局。

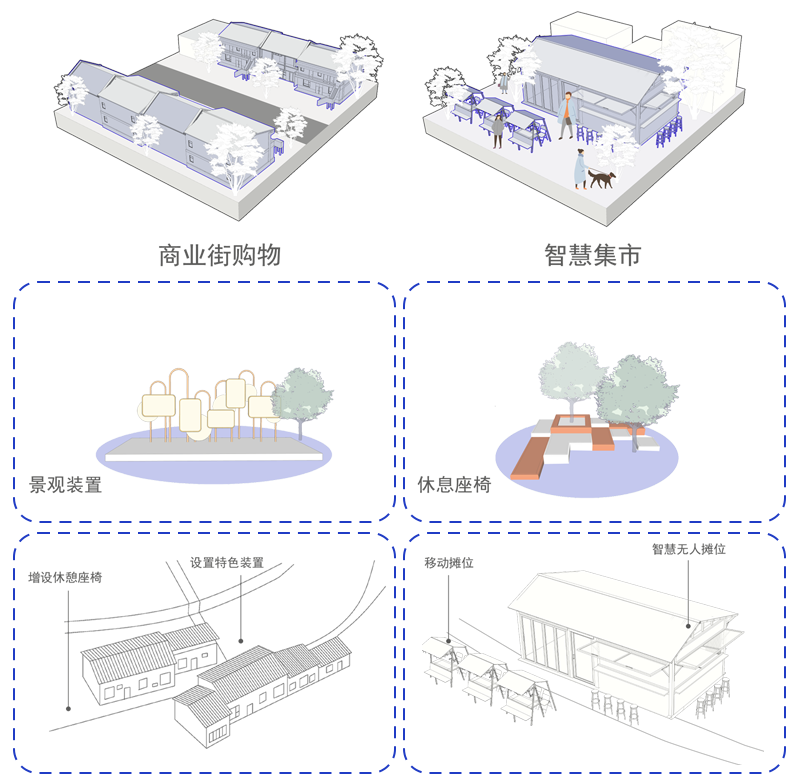

■ 商业空间节点分析

商业街由原本的带状分布的民居组成,将老旧民居重新翻新,并装饰其内部,再对民居外的景观、基础设施以及整改路网系统进行更新,景观则增加绿化带,基础设施则增设特色装置以及休憩座椅。

集市靠近商业街,但不属于商业街,是独立于商业街的自主集市,由村民自行组织,可售卖农产品或者自己制作的手工艺品,为村民增收,并在传统集市的基础上增加了智慧系统,可通过大数据检测环境状况以及人流量等。

■ 康养节点设计

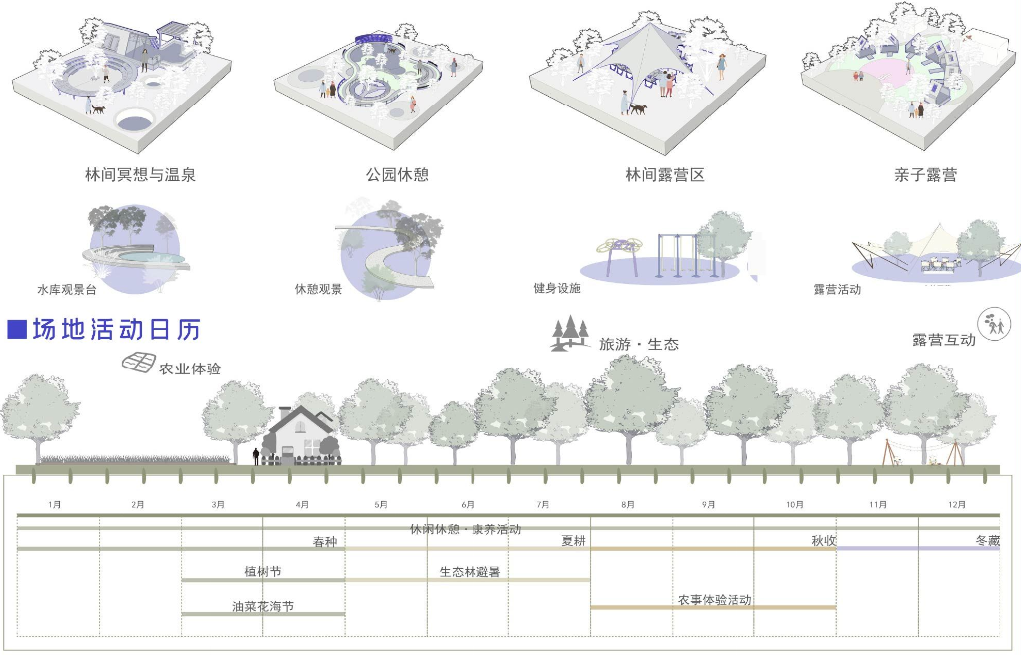

本设计围绕生态、旅游、农业体验,打造林间冥想温泉、公园休憩等多元空间,融合水库观景、健身设施等。以“场地活动日历”串联四季,春种植树、夏耕体验、秋收农忙、冬藏休憩,结合生态避暑、油菜花海节等,构建“农业+旅游+生态”融合的乡村休闲体系,激活生态价值与文旅活力。

■ 未来邻里、智慧、健康场景节点设计

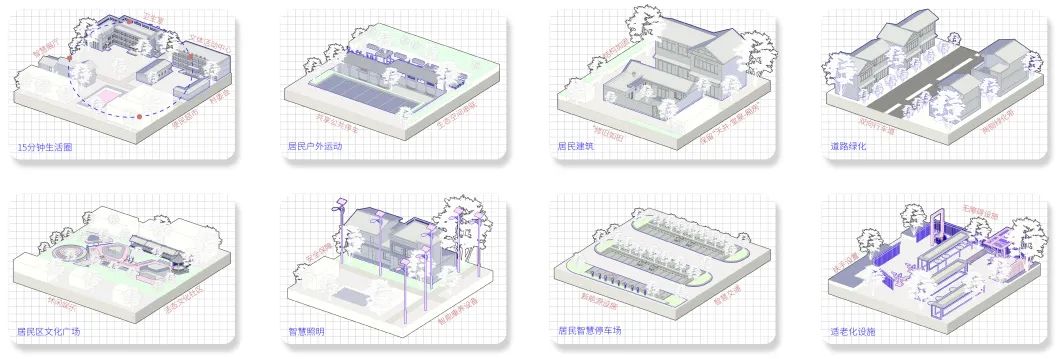

以人本化、适老化为核心,打造15分钟生活圈,串联智慧厅堂、运动场地、文化广场等节点。通过建筑修缮、设施适老改造,融入智慧照明、康养设备,兼顾生活便利与文化传承,构建宜居共享空间。

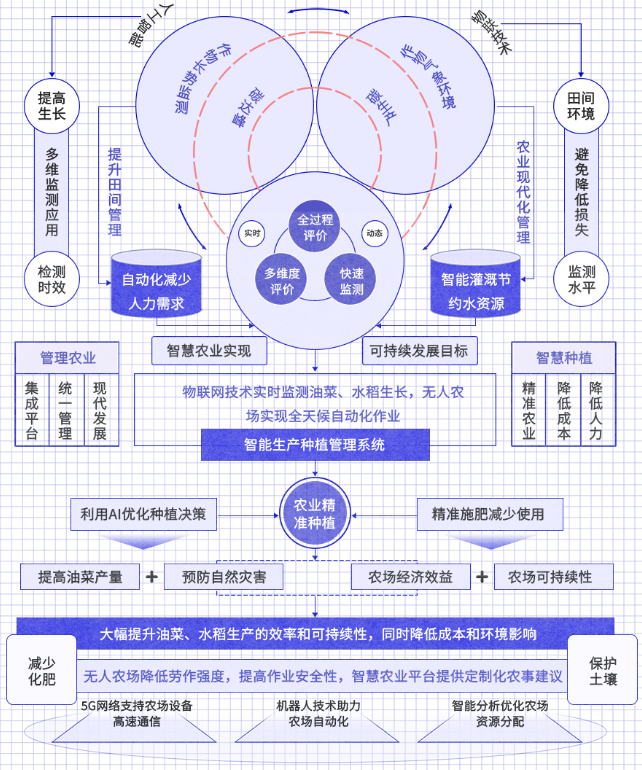

■ 未来智慧农业生产系统构建

■ 未来农作产销体系搭建

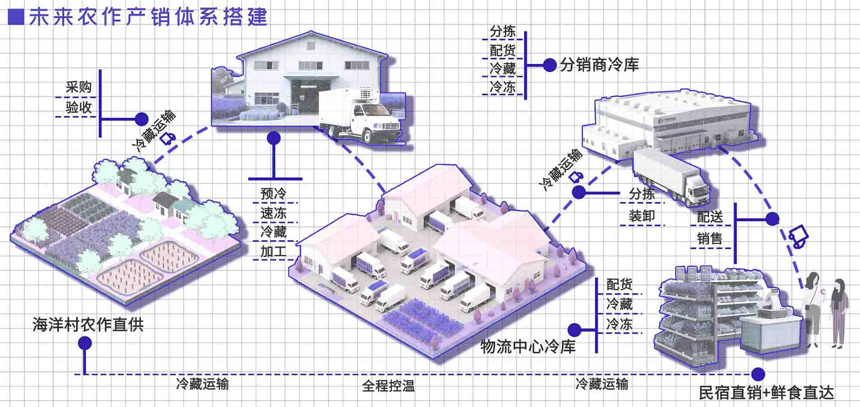

构建“直供-加工-冷链-销售”全链条,以海洋村农作为源,经预冷加工、冷链运输,联动物流中心与分销商冷库,实现民宿直销及鲜食直达,全程控温保鲜,赋能乡村产业高效流通。

06 未来乡村更新场景呈现

海洋村村口

海洋村村口空间设计用于展示海洋村人文、历史文化,是海洋村展示自己形象的第一空间。

游客中心

海洋村游客中心的设计是为能够更好的承载与接待海洋村游客,保障游客的游玩体验。

民宿前厅

民宿前厅的设计是为游客入住而设计的服务空间,同时在立面设计上以波浪符号为顶棚设计,凸显海洋二字。

康养步道

康养步道是为海洋村设计的康养活动,在游玩之余能够提供给游客舒缓身心和放松的空间。

观花栈道

沿花田蜿蜒布设木栈道,设观景平台与摄影点,搭配太阳能夜灯,串联四季花海,满足静态观赏需求。

商业步行道

保留乡土建筑风貌,引入陶艺工坊、农产小店,采用青石板铺装,设置共享休憩区,激活市井活力。

智慧集市

搭建数字化交易平台,设智能称重、扫码支付终端,配套直播带货区,助力农产品高效流通。

观湖栈桥

S 形跨越湿地水域,设观鸟亭与 AR 导览牌,平衡生态观赏与文化体验。

林中温泉

依托地热资源,在林间打造私密汤池,配竹制休憩亭与中药浴包,融合自然疗愈与康养功能。

林中冥想

择静谧林地设冥想平台,铺苔藓地被,置石质坐凳与白噪音装置,营造沉浸式放松空间。

农产品加工中心

集加工、展销于一体,设透明车间展示稻米加工,开发瓷纹包装伴手礼,延伸农业价值链。

生态露营区

划分帐篷区与野餐区,配光伏供电设施与生态厕所,周边种蜜源植物,实现低碳露营。

乡村新居

采用装配式建筑,保留坡屋顶形态,嵌入光伏板与雨水回收系统,兼顾宜居性与乡土味。

乡村前厅

改造村口闲置建筑,设数字导览屏与村民议事角,成为主客共享的门户空间。

07 设计展板

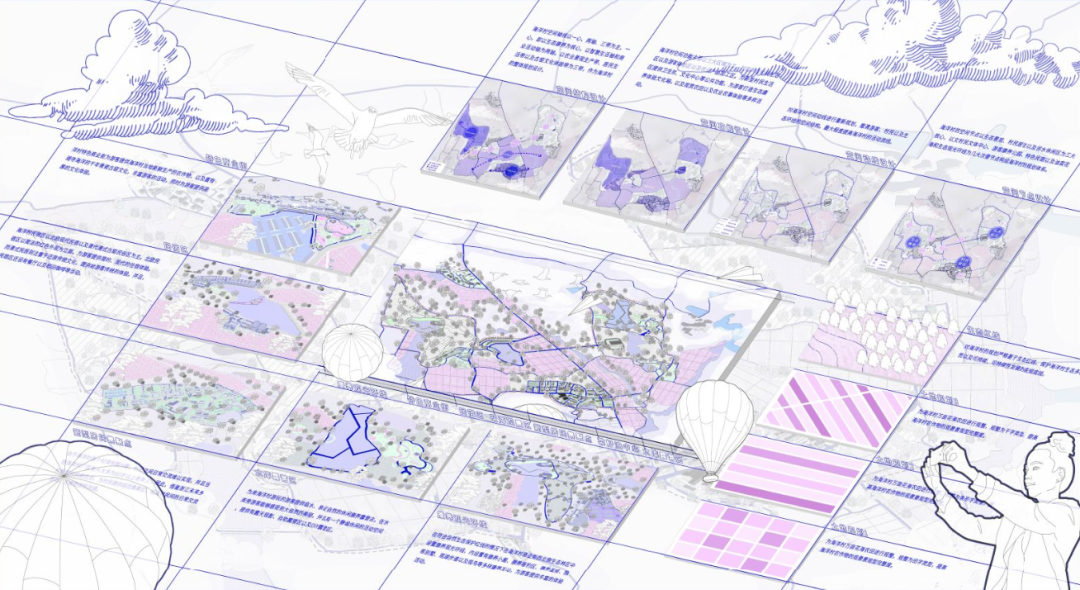

#2

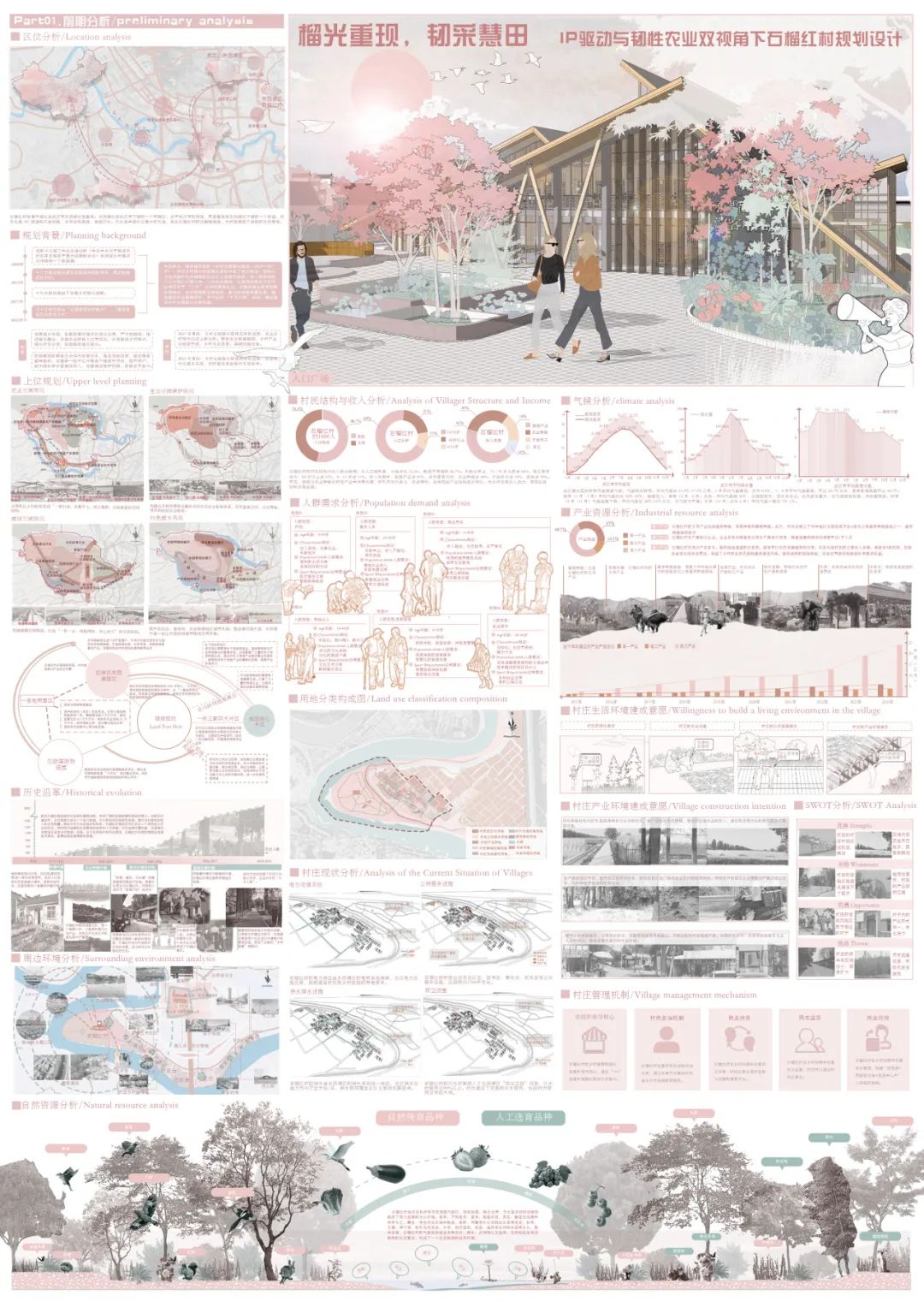

“榴光重现·韧采慧田"

IP驱动与韧性农业双视角下石榴红村规划设计

“Durian light reappears, resilience harvests wisdom field”:Planning and Design of Pomegranate Red Village from the Dual Perspectives of IP-driven and Resilient Agriculture

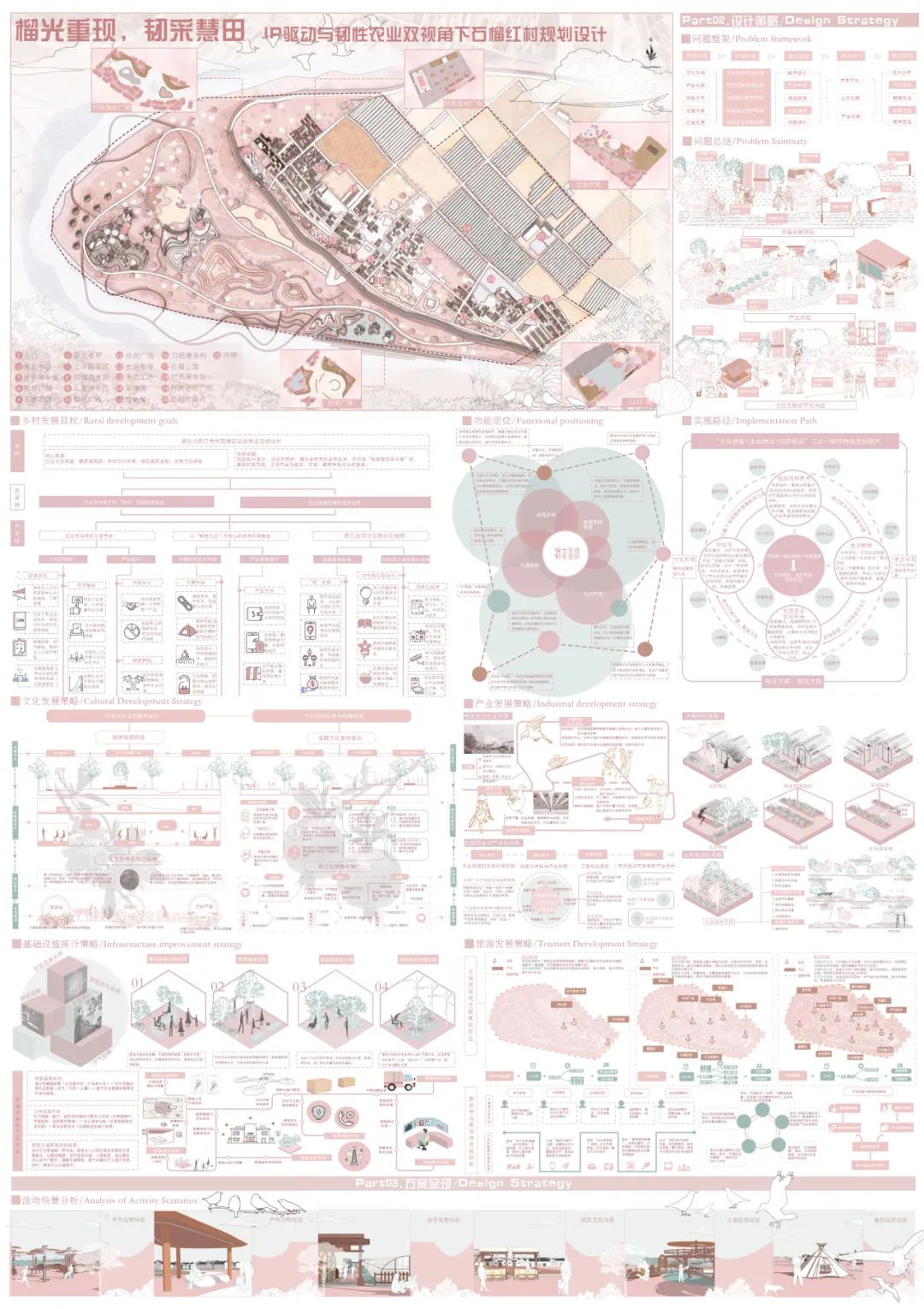

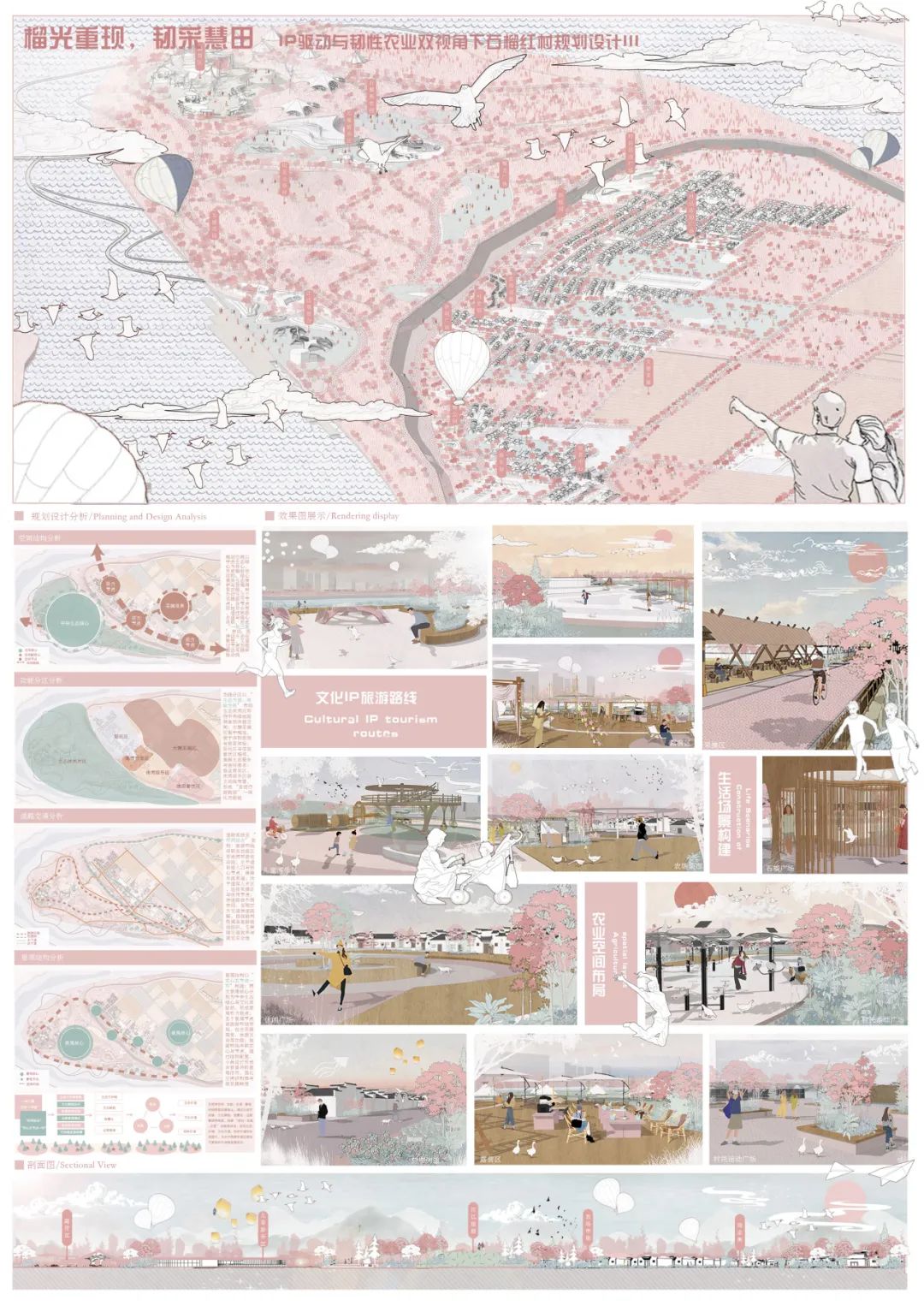

课题名称:“榴光重现,韧采慧田”——IP驱动与韧性农业双视角下石榴红村规划设计

关键词:IP驱动;韧性农业;石榴红村;规划设计

小组成员及分工:

王梦思:部分前期分析、规划策略分析、IP旅游路线规划设计、村庄空间模型和效果图制作、鸟瞰图制作、第一、二、三张展板制作

张研:部分前期分析、规划策略分析、农业空间规划设计、村庄空间模型和效果图制作、平面图制作、第一、二、三张展板制作

设计说明:

该项目以 “榴光重现,韧采慧田” 为主题紧扣石榴红村当地文化,塑造文化IP与韧性生态内核。以“七重证言”剧情串联村口游客中心、汉江剧场等八大节点,融入解谜游戏、植物认领等沉浸式体验,让游客在探寻真相中感受文化魅力。同时,升级大棚抗灾技术推广生态种植,打造智慧农业示范场景。通过太阳能供电,雨水花园等低碳设施,构建“文化一生态一经济” 三位一体的乡村发展新模式,塑造汉江风光带的主要节点与武汉近郊文旅新地标。

指导老师: 季岚

1

村庄概况

区位分析

地理位置:

石榴红村隶属于湖北省武汉市东西湖区慈惠街。东西湖区是武汉市下辖的一个市辖区,位于武汉市的西部,而慈惠街是东西湖区下辖的一个街道。村庄北靠 107 国道和汉渝铁路,东邻京珠高速,南接汉水。汉水是中国长江最大的支流,其在石榴红村附近蜿蜒流淌,为村落增添了独特的自然景观。

周边环境分析

用地分析构成图

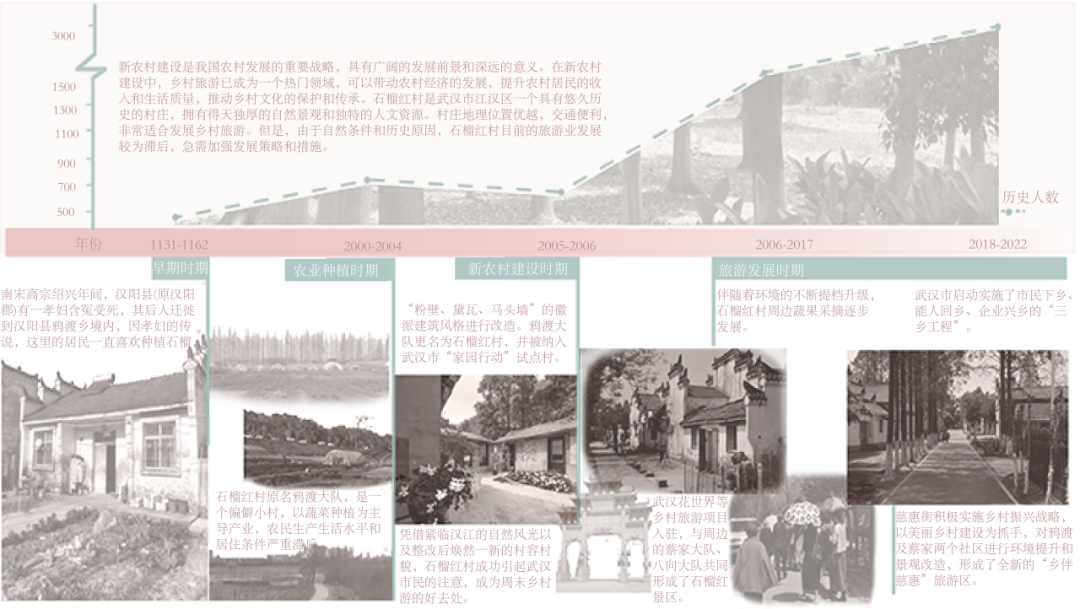

历史沿革

1.早期时期

南宋高宗绍兴年间,汉阳县(原汉阳郡)有一孝妇含冤受死,其后人迁徙到汉阳县鸦渡乡境内,也就是今天东西湖区慈惠街汉水河畔石榴红村。

2.农业种植时期

更名前,石榴红村原名鸦渡大队,是一个名不见经传的偏僻小村,以蔬菜种植为主导产业,农民生产生活水平和居住条件严重滞后。

3.新农村建设时期

武汉开始实施农村家园建设行动计划,鸦渡大队更名为石榴红村,并被纳入武汉市“家园行动”试点村。村里邀请专家规划园林绿化和景点景观,民房按照“粉壁、黛瓦、马头墙”的徽派建筑风格进行改造。

4.旅游公司开发时期

武汉市启动实施了市民下乡、能人回乡、企业兴乡的“三乡工程”,石榴红村借助这一契机,进一步做精做细特色产业,发展特色现代农业,农民收入渠道不断拓展。慈惠街积极实施乡村振兴战略,以美丽乡村建设为抓手,对鸦渡及蔡家两个社区进行环境提升和景观改造,形成了全新的“乡伴慈惠”旅游区。

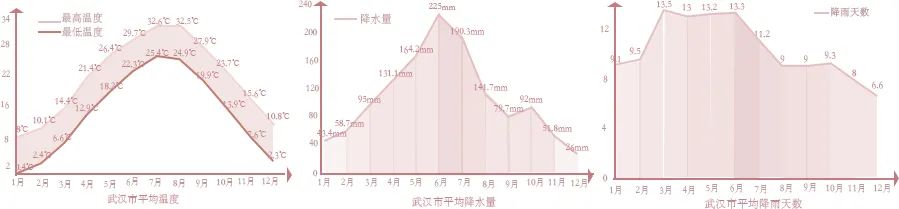

气候分析

气候特征

武汉属北亚热带季风性湿润气候,气温特点鲜明。年均气温在 15.8℃-17.5℃之间,夏季极端高温可达 44.5℃。春季(3 月 - 5 月)平均气温约在 10℃-20℃,温暖宜人;夏季(6 月 - 8 月)炎热,平均气温超 30℃,且湿度较大。秋季(9 月 - 11 月)气温逐渐下降,平均气温在 20℃-25℃左右,天气较为干燥。冬季(12 月 - 次年 2 月)平均气温一般在 1℃-3℃。

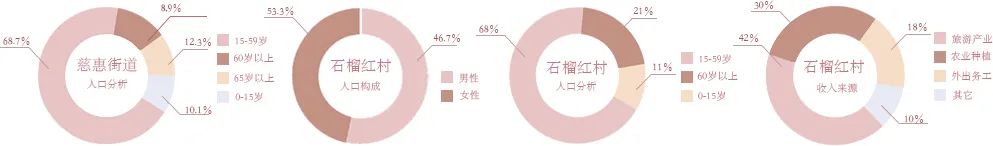

村民结构与收入分析

1.村民结构

从人口性别看,女性占比 53.3%,略高于男性的 46.7%。年龄分布上,15 - 59 岁人群占 68%,是主要劳动力,60 岁以上占 21%,0 - 15 岁占 11%。

2.收入分析

旅游产业占 42%,成为重要支柱,农业种植占 30%,外出务工占 18%,其他占 10%。可见,旅游与农业种植在村里产业中作用关键,吸引劳动力参与,促进增收,也体现出产业结构逐步优化,为乡村发展注入活力,展现出良好的发展态势。

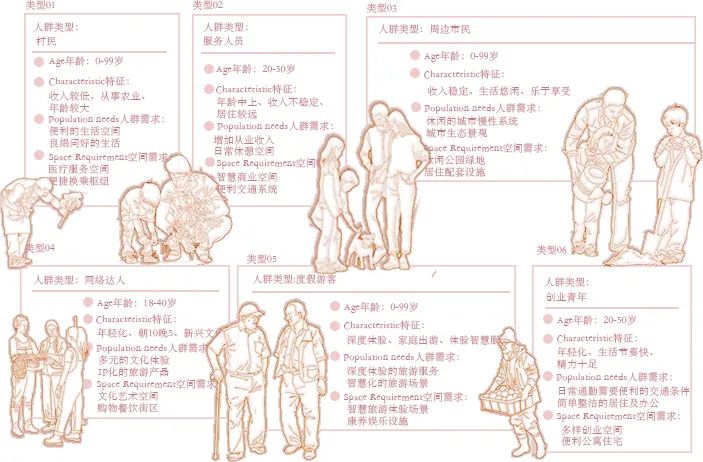

人群需求分析

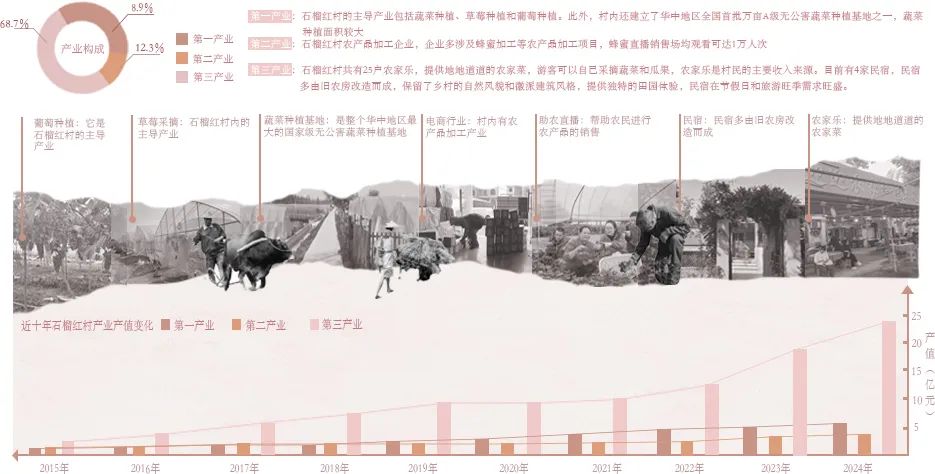

产业资源分析

1.第一产业

石榴红村的主导产业包括蔬菜种植、草莓种植和葡萄种植。此外,村内还建立了华中地区全国首批万亩A级无公害蔬菜种植基地之一,蔬菜种植面积较大。

2.第二产业

石榴红村农产品加工企业,企业多涉及蜂蜜加工等农产品加工项目,蜂蜜直播销售场均观看可达1万人次。

3.第三产业

石榴红村共有25户农家乐、4家民宿,多由旧农房改造而成,保留了乡村的自然风貌和徽派建筑风格,提供独特的田园体验,民宿在节假日和旅游旺季需求旺盛。

村庄现状分析

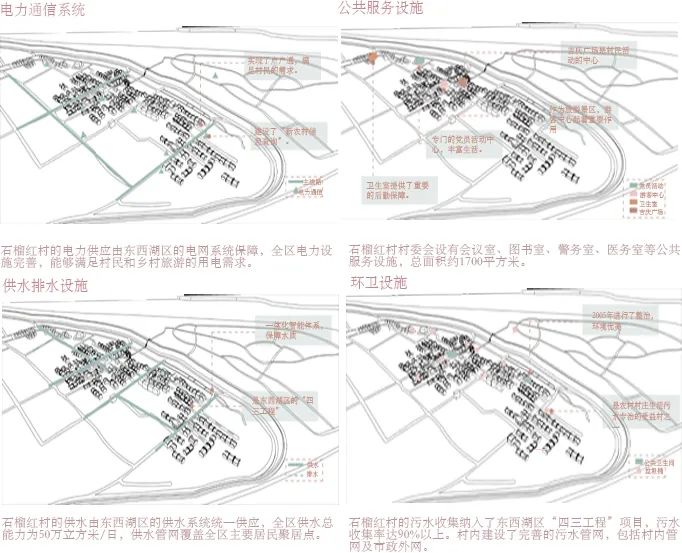

1.电力通信系统

石榴红村的电力供应由东西湖区的电网系统保障,全区电力设施完善,能够满足村民和乡村旅游的用电需求。

2.公共服务设施

石榴红村村委会设有会议室、图书室、警务室、医务室等公共服务设施,总面积约1700平方米。

3.供水排水设施

石榴红村的供水由东西湖区的供水系统统一供应,全区供水总能力为50万立方米/日,供水管网覆盖全区主要居民聚居点。

4.环卫设施

石榴红村的污水收集纳入了东西湖区“四三工程”项目,污水收集率达90%以上。村内建设了完善的污水管网,包括村内管网及市政外网。

2

背景分析

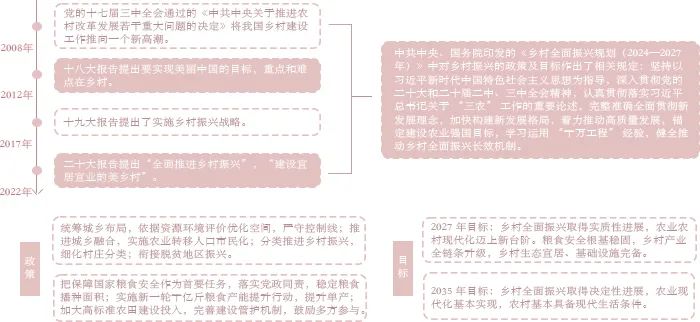

规划目标

近中期发展目标

石榴红村上位规划

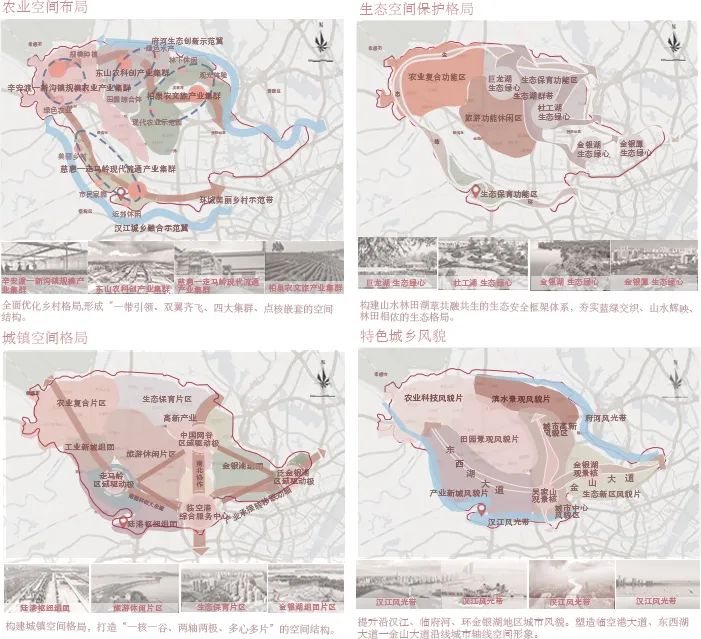

1.农业空间布局

全面优化乡村格局,形成“一带引领、双翼齐飞、四大集群、点核嵌套"的空间结构。

2.生态空间保护格局

构建山水林田湖草共融共生的生态安全框架体系,夯实蓝绿交织、山水辉映、林田相依的生态格局

3.城镇空间格局

构建城镇空间格局,打造“一核一谷、两轴两极、多心多片”的空间结构。

4.特色城乡风貌

提升沿汉江、临府河、环金银湖地区城市风貌。塑造临空港大道、东西湖大道一金山大道沿线城市轴线空间形象。

3

前期分析

村庄管理机制

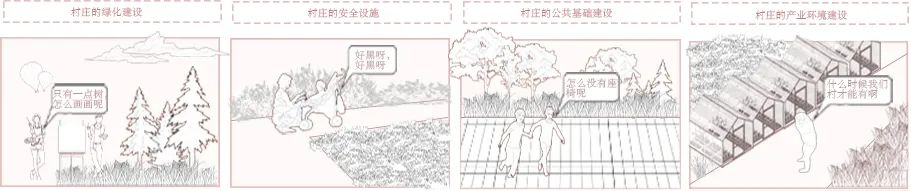

村庄生活环境建成意愿

村庄产业建成意愿

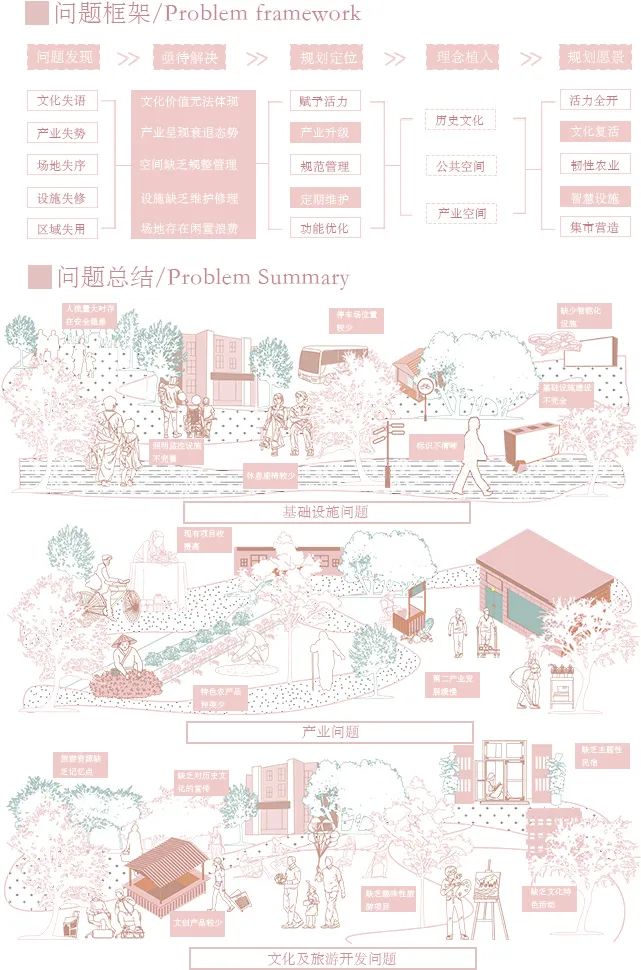

问题总结

问题总结

第一基础设施问题,基础设施过于老旧,无法满足村民和游客的需求。

第二产业问题,产业发展缓慢,第一产业为采摘业,但种植的品种较少,第二产也较少,第三产业为村民的主要收入来源。

第三产业文化及旅游开发问题,旅游资源利用不好,缺乏记忆点;文创产品较少,不能满足游客的需求,同时旅游项目较少,缺少趣味性。

4

设计策略

整体规划

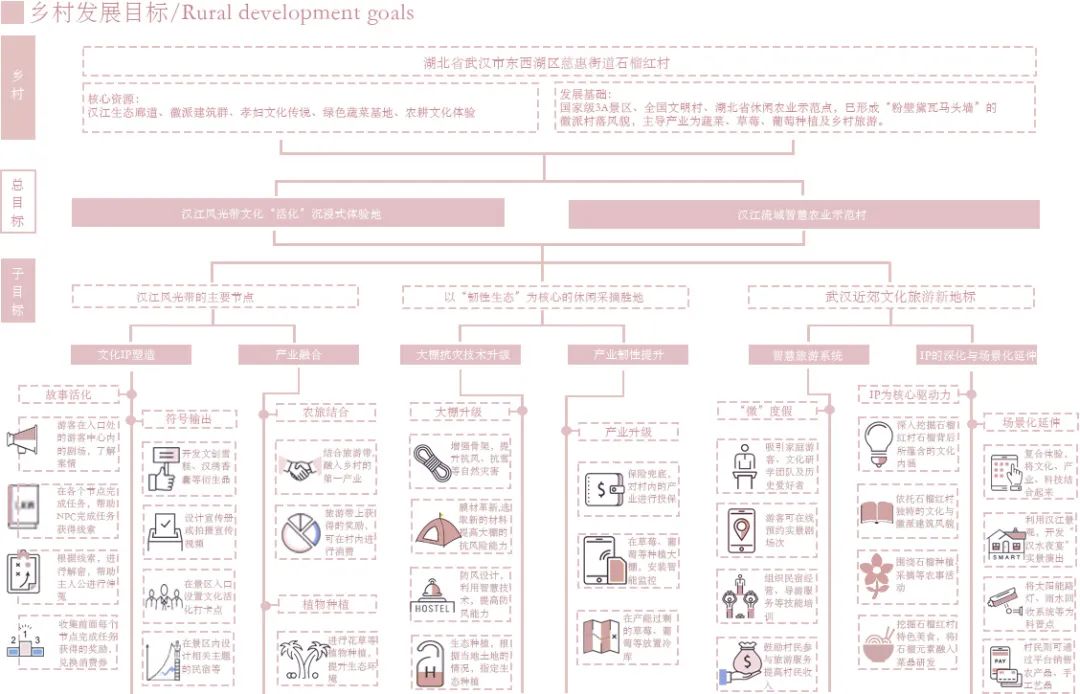

1.核心资源

汉江生态廊道、徽派建筑群、孝妇文化传说、绿色蔬菜基地、农耕文化体验

2.发展基础

国家级3A景区、全国文明村、湖北省休闲农业示范点,已形成“粉壁黛瓦马头墙”的徽派村落风貌,年接待游客超55万人次,主导产业为蔬菜、草莓、葡萄种植及乡村旅游。

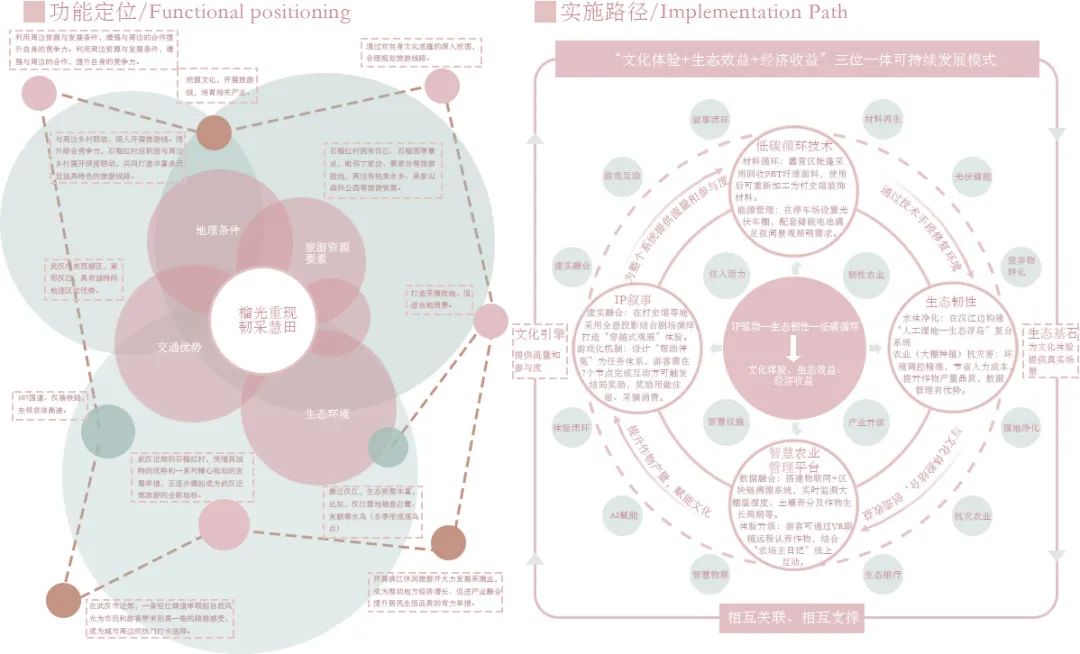

3.功能定位

以文化IP为核心,打造集文化体验、生态观光、智慧农业于一体的武汉近郊文旅新地标;以韧性大棚技术为支撑,构建农旅融合、产业兴旺的乡村振兴示范基地。石榴红村改造策略通过IP叙事整合空间场景、低碳技术嵌入功能节点、生态修复保障可持续发展,构建了“文化—生态—经济”三位一体的创新模式。

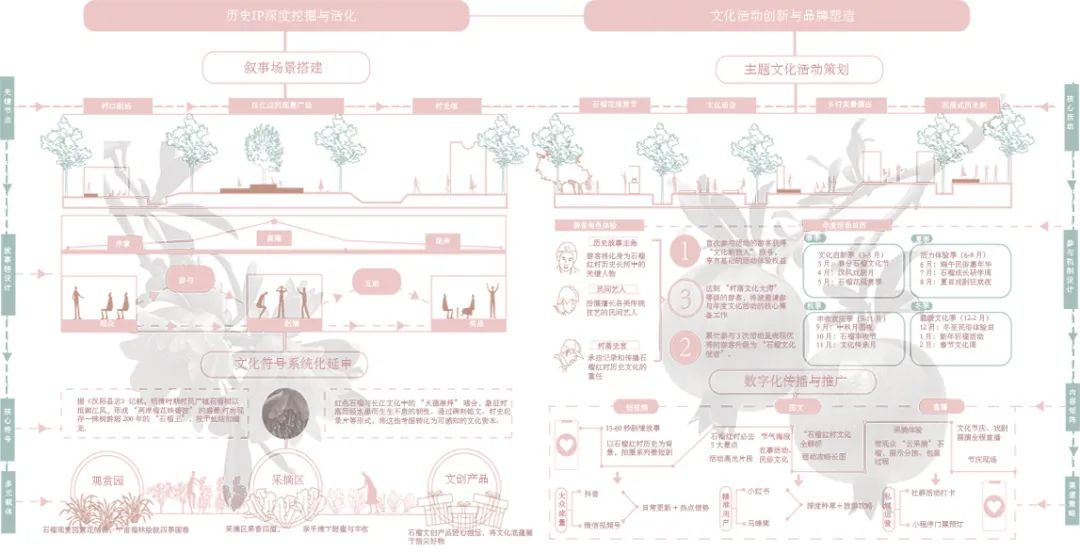

文化发展策略

1.历史IP深度挖掘与活化

叙事场景构建:通过村口剧场、汉江边观景广场、村史馆等关键节点,精心设计“序章—高潮—尾声”的完整故事链,引导游客深度参与剧情,实现从旁观者到参与者的角色转变。

文化符号系统化延伸:以石榴为核心文化符号,贯穿观赏园、采摘区、文创产品等多元载体,构建“历史故事—自然景观—产业经济”的紧密闭环,强化文化认同与传播。

2.文化活动创新与品牌塑造

主题文化活动策划:定期举办与文化紧密相关的主题活动,如文化节庆、戏剧展演等,吸引游客参与,提升文化影响力与品牌知名度。

产业发展策略

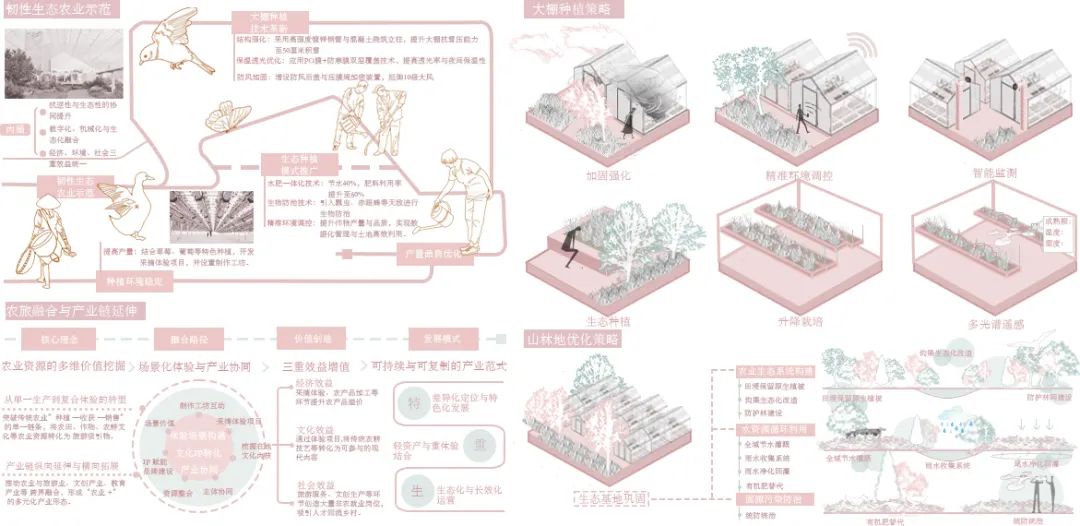

1.韧性生态农业示范

大棚种植技术革新:采用高强度镀锌钢管与混凝土浇筑立柱,提升大棚抗雪压能力,提高透光率与夜间保温性;增设防风后盖与压膜绳加密装置,确保大棚种植环境稳定。

2.农旅融合与产业链延伸

农业体验项目开发:结合草莓、葡萄等特色种植,开发采摘体验项目,并设置制作工坊,让游客亲手参与农产品加工,提升农业附加值与游客参与度。

文创产品与品牌打造:深入挖掘IP与石榴文化内涵,开发解谜游戏周边、家居饰品等文创产品。

基础设施提升策略

1.基础设施数字化改造

智能监测系统部署:在生态缓冲区、水体净化区等关键区域部署传感器,实时监测空气质量、水质、土壤湿度等生态数据。

公共设施升级:对村庄内的座椅、路灯、监控等基础设施进行数字化升级,提升游客体验舒适度,同时降低能耗与运营成本。

2.智慧旅游系统建设

智慧文旅平台构建:打造“石榴红村智慧文旅平台”,集成AI导览、VR预体验、实时客流监测等功能。

低碳旅游配套设施推广:引导游客践行绿色旅游行为,提升旅游品质与可持续性。

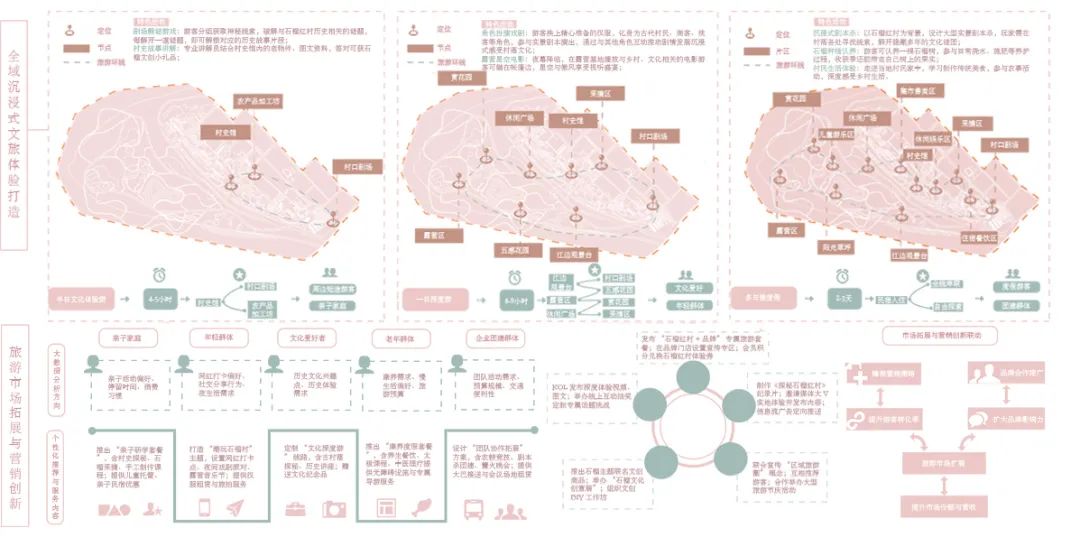

旅游发展策略

1.全域沉浸式文旅体验打造

主题游线设计:围绕IP打造主题游线,形成“半日文化体验—一日深度游—多日微度假”的丰富产品体系。

沉浸式体验场景营造:通过解谜游戏、角色扮演、文物互动等互动环节,营造沉浸式旅游体验场景。

2.旅游市场拓展与营销创新

精准营销策略制定:针对不同游客群体制定精准营销策略,利用大数据分析游客偏好与行为模式,提供个性化推荐与服务。

旅游品牌合作与推广:与知名旅游品牌、媒体平台等开展合作,共同推广石榴红村旅游品牌与产品。

5

核心设计

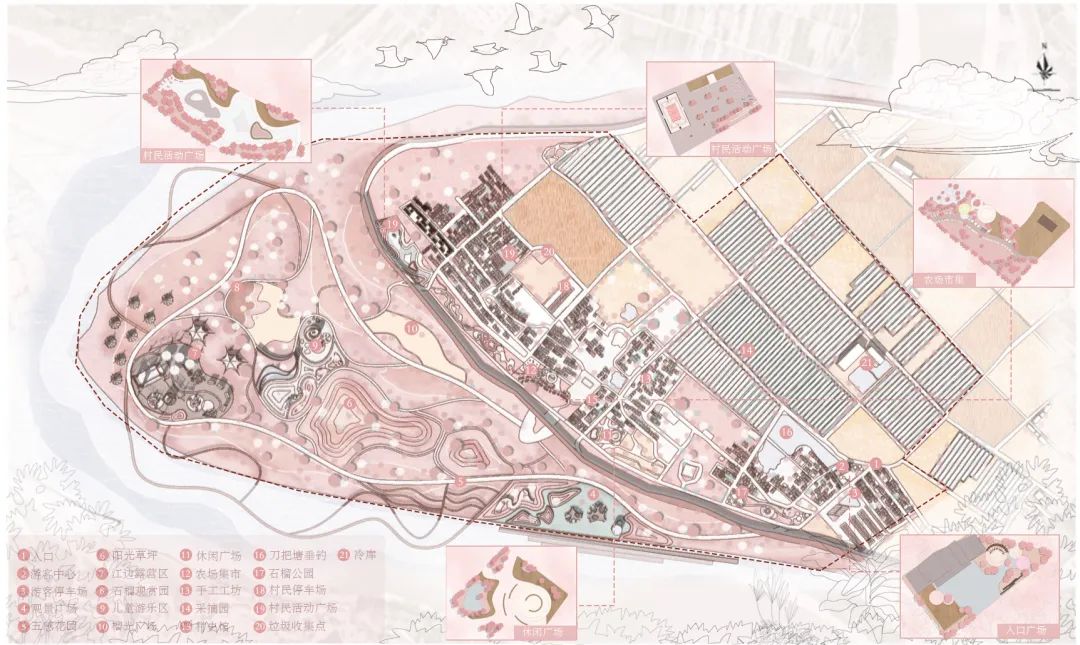

总平面图

全部节点可闭环形成 “七重证言·榴光重现”IP旅游带 ,其规 划亮点在于:文化深度活化、生态技术落地、产业闭环设计,该方案为传统村落改造提供了“ 文化赋能+生态转型”的示范路径,兼顾了短期体验升级与长期可持续发展需求。

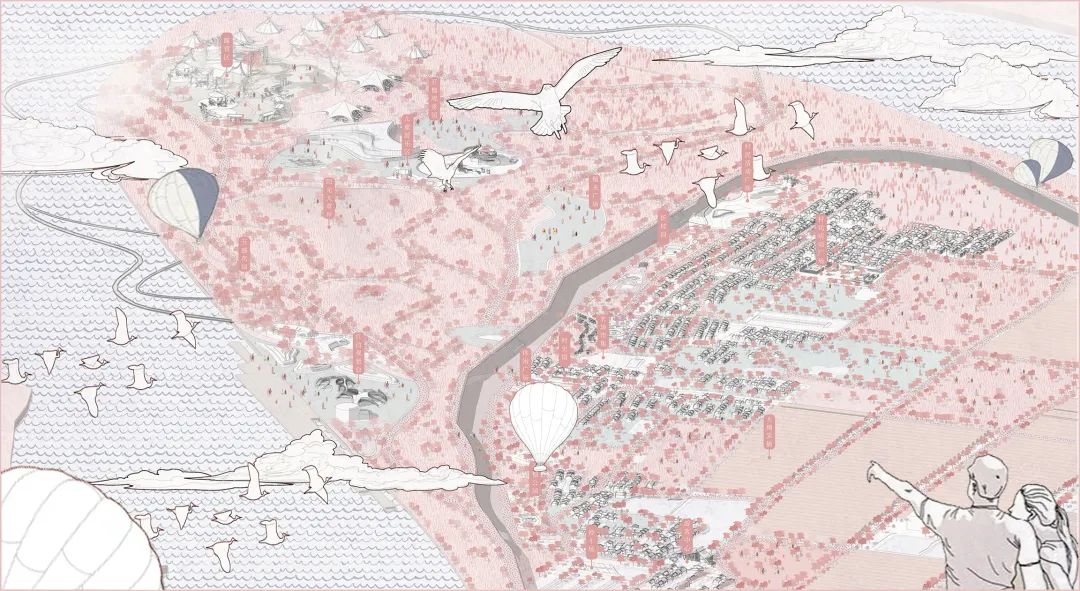

鸟瞰图

在石榴红村的功能分区规划中,将石榴红村划分为集市售卖区、居民生活区、大棚采摘区、生态游憩区、休闲游乐区等多个功能区域。每个功能区域将根据其特点进行详细的规划设计,以满足不同人群的需求。

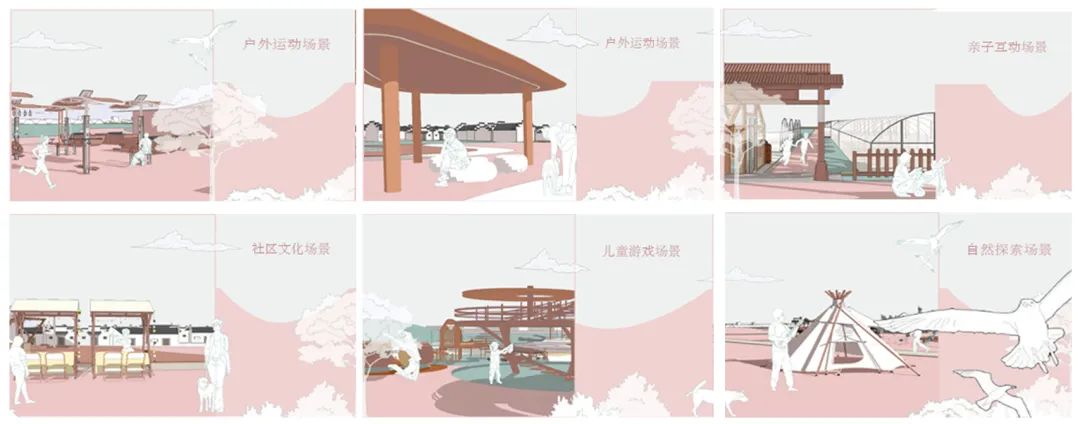

活动场景分析

规划设计分析

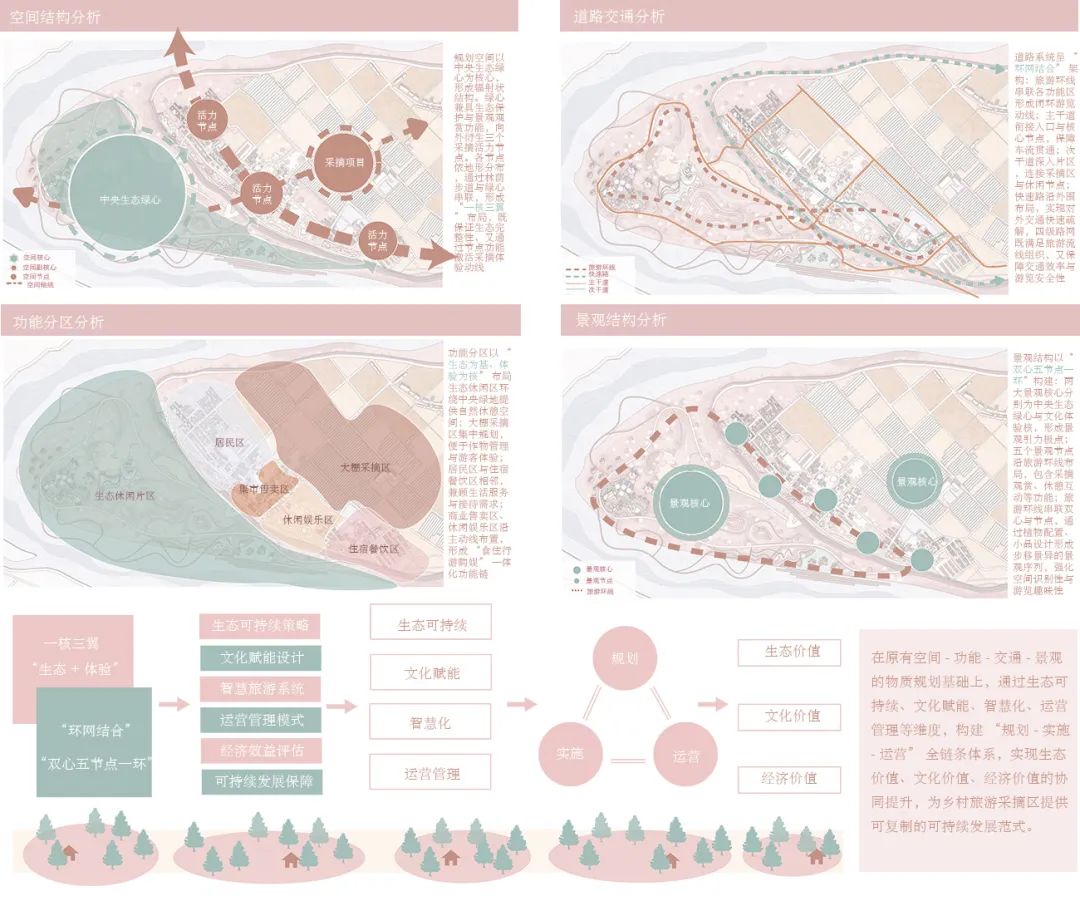

1.空间结构分析

规划空间以中央生态绿心为核心,形成辐射状结构。绿心兼具生态保护与景观观赏功能,向外衍生三个采摘活力节点。形成 “一核三翼” 布局,既保证生态完整性,又通过节点功能激活采摘体验动线。

2.道路交通分析

道路系统呈“环网结合”架构,旅游环线串联各功能区形成闭环游览动线;主干道衔接入口与核心节点,保障车流贯通。

3.功能分析

功能分区以“生态为基、体验为核”布局生态休闲区环绕中央绿地提供自然休憩空间;大棚采摘区集中规划,便于作物管理与游客体验;居民区与住宿餐饮区相邻,兼顾生活服务与接待需求;商业售卖区、休闲娱乐区沿主动线布置,形成“食住行游购娱”一体化功能链。

4.景观结构分析

景观结构以“双心五节点一环”构建。两大景观核心分别为 中央生态绿心与 文化体验核,形成景观引力极点;五个景观节点沿旅游环线布局,旅游环线串联双心与节点。

效果图展示

入口广场游客中心

“集结营地·开始伸冤之旅”

通过剧场演绎或者视频,引导游客了解孝妇的故事。

汉江边 观景广场

“衙门惊变·鸣冤堂”

剧场内演绎衙门定罪场景,引导游客寻找证物 (如拼合的碎瓷碎),递出“婆婆遗书”残片,进行解谜,完成则获得香囊(石榴红村地图碎片)。

露营区

“度墟新生·时空对话”

引导根据前面获得的线索,在场地里寻找关于伸冤的相关证据,寻找到则获得香囊(石榴红村地图碎片)。

石榴观赏园

“药方秘密·重获新生”

引导游客寻找药方破秘,并把之前所有获得的线索递交给NPC,完成伸冤,获得香囊(石榴红村地图碎片)。

农村市集

游客可在集市里购买草埔,蔬菜,鸡,鸭等农产品。

村民活动广场

村民可在此处休闲、娱乐、锻炼身体,丰富日常生活。

折枝园

折枝园位于村民居住区与集市售卖区的过渡区域,会有游客和村民共同使用。

休闲广场

休闲广场位于村史馆的对面,游客可在村史馆游览后在此处休息。

儿童游乐区

多运用木质材料,让儿童可融入乡村的环境,创造儿童和自然接触的机会。

采摘园

农旅结合与废弃物资源化,智慧大棚改造,有机采摘结合文化展示,提升产品附加值。

居民生活区

s在设计时尽量减少对原有景观风貌的破坏,使建筑与自然环境和谐共存,为游客提供富有地域特色的文化居住体验。

6

展板展示

#3

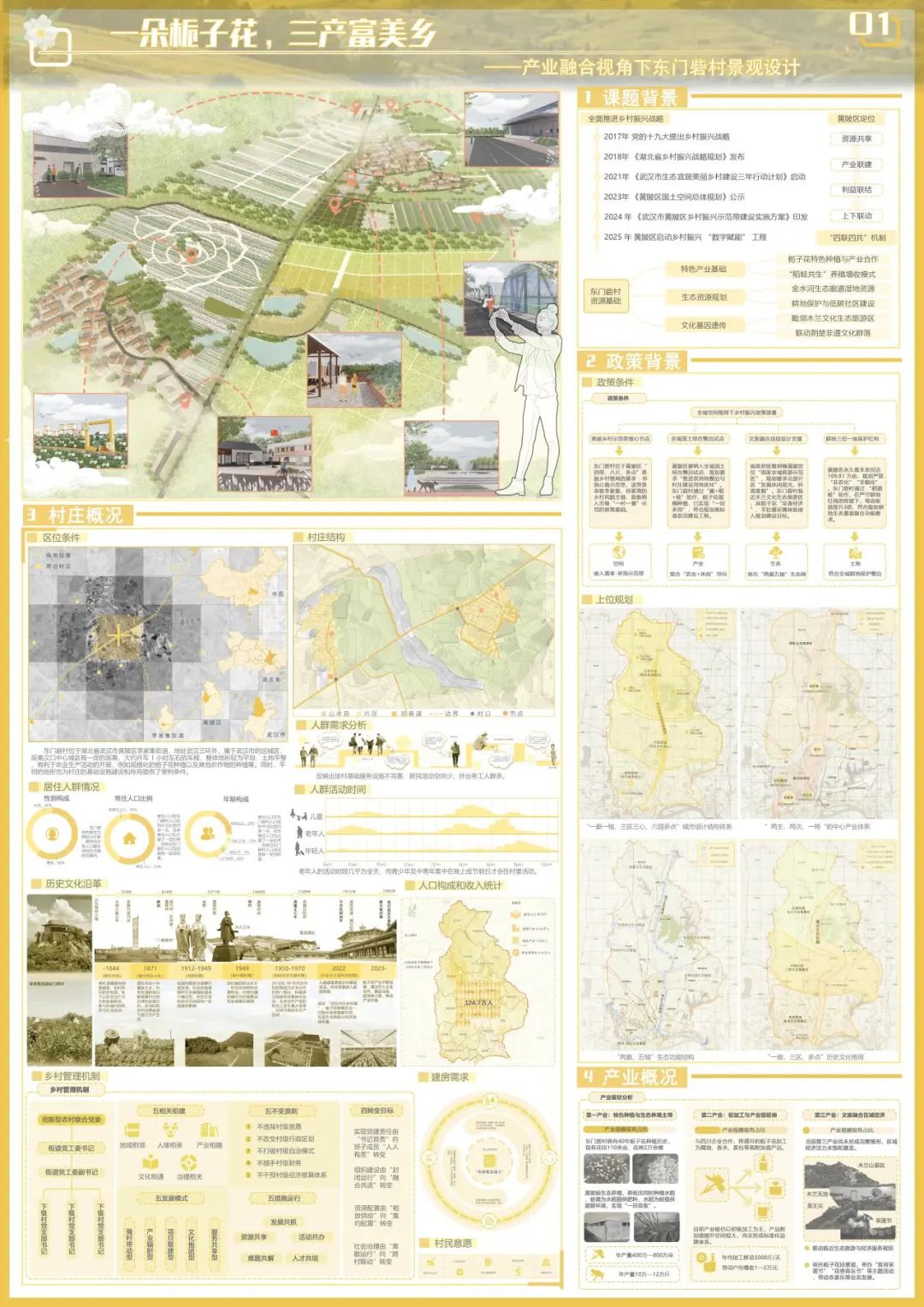

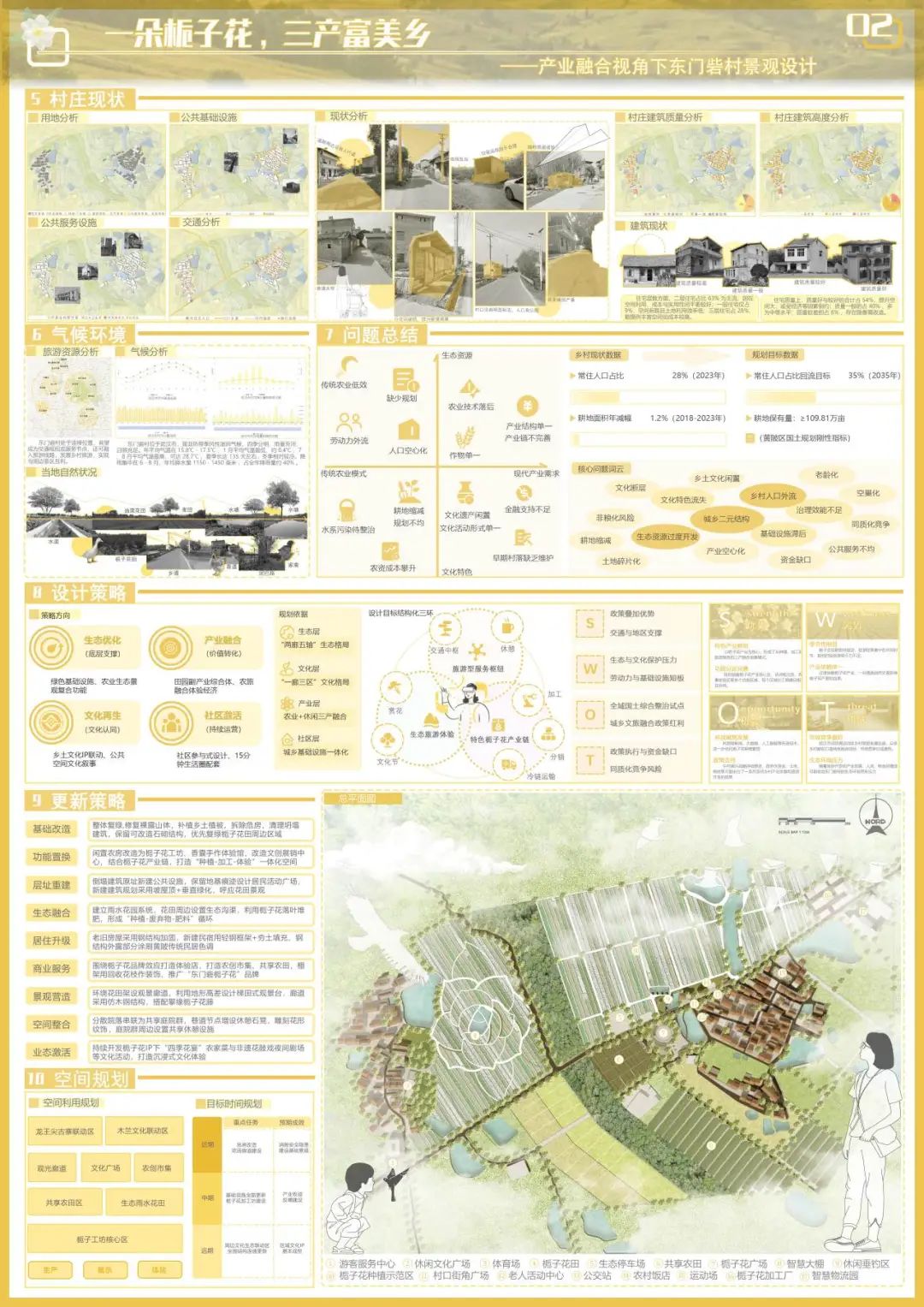

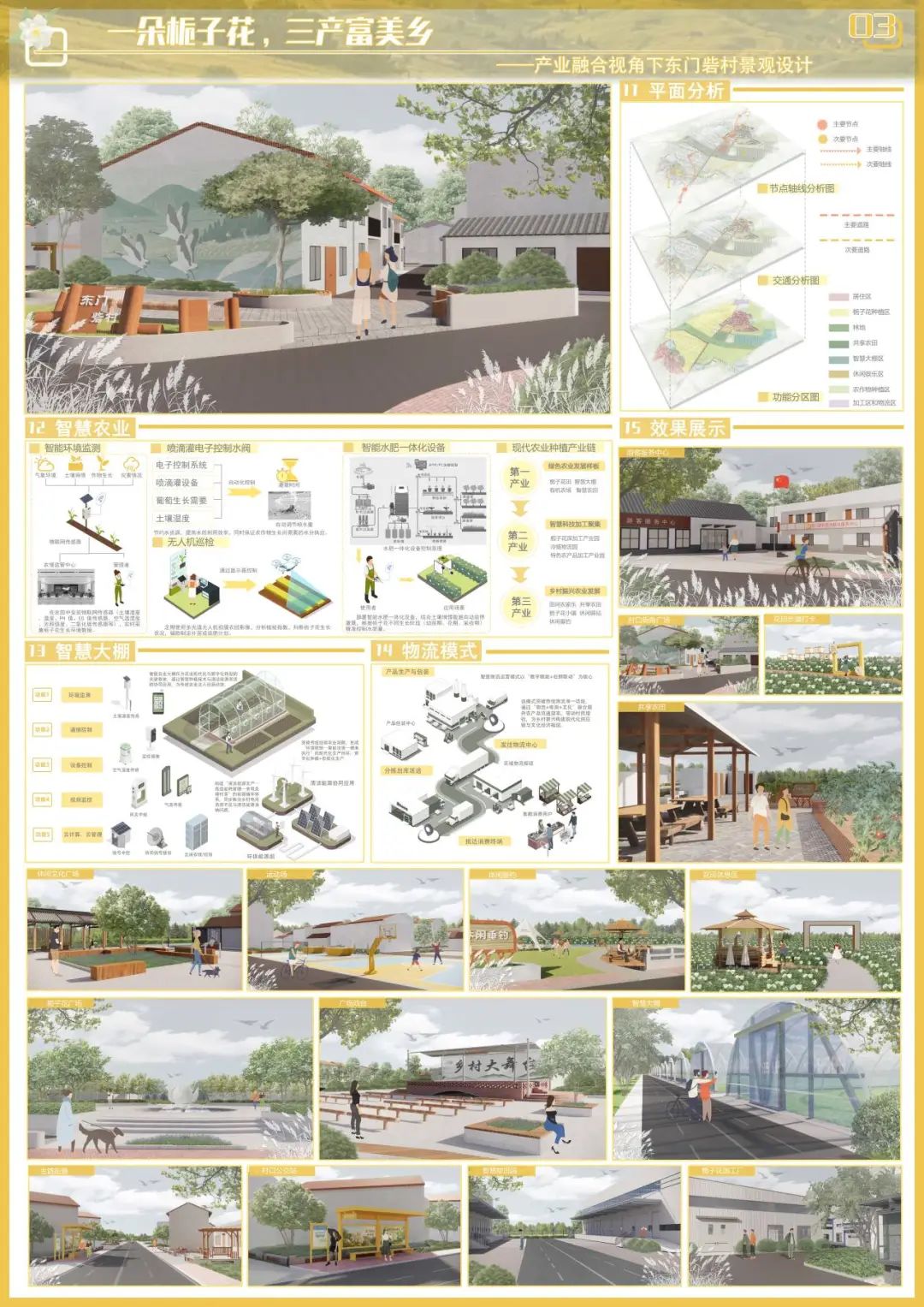

"一朵栀子花·三产富美乡"

产业融合视角下东门砦村景观设计

“A gardenia flower, a thriving and beautiful rural area in the tertiary industry”:Landscape design of Dongmenzhai Village from the perspective of industrial integratio

课题名称:"一朵栀子花 三产富美乡"产业融合视角下东门砦村景观设计

关键词:产业融合;栀子花产业;乡村空间规划

小组成员及分工:

张宸珲:前期分析图、后期分析图、展板排版

张静怡:前期分析图、平面图制作、鸟瞰图制作、建模、效果图制作、后期分析图、展板排版

设计说明:

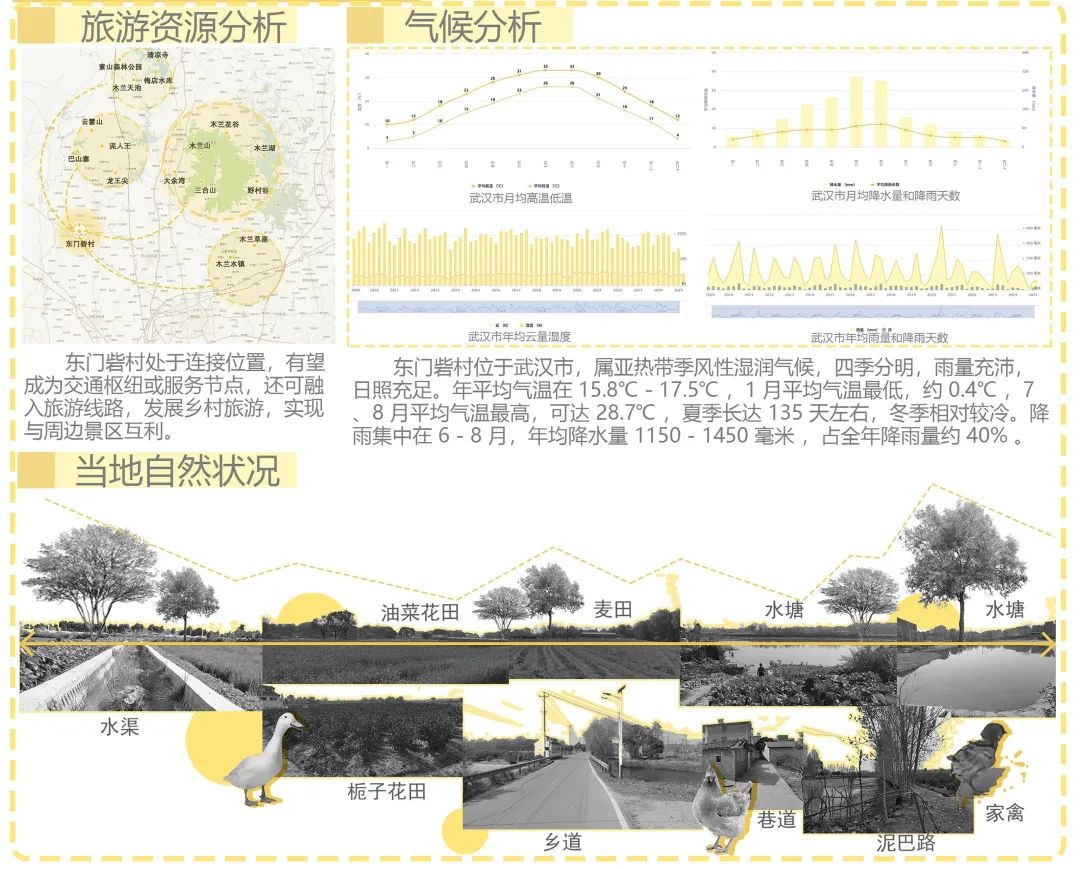

武汉市东门砦村地理位置优越,具备成为武汉市郊 “半日游” 热门目的地的潜力。本次设计以栀子花产业为主线,通过三产融合,整合村内栀子花广场、加工厂、物流园、种植区、垂钓区、共享农田、观光花田等资源,旨在打造集产业发展、休闲观光、文化体验于一体的特色乡村旅游环境,实现乡村经济振兴与生态环境优化的双重目标,为游客提供丰富且独特的“半日游”体验。

指导老师:季岚

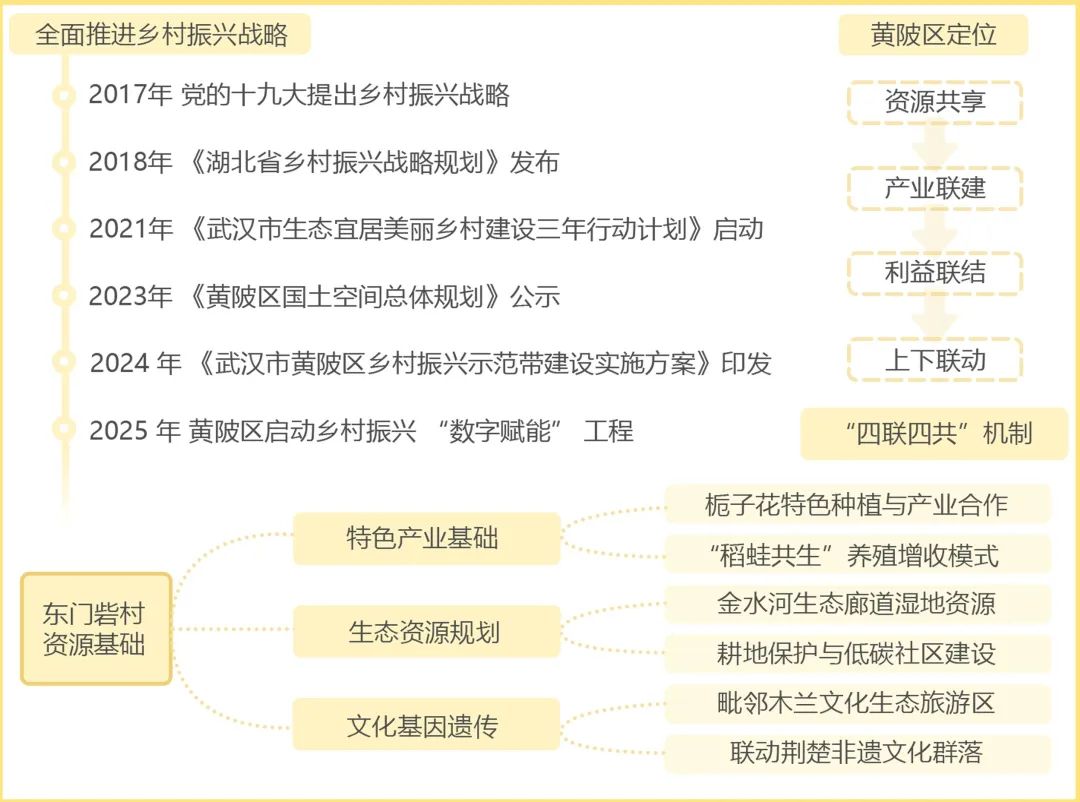

01 课题背景

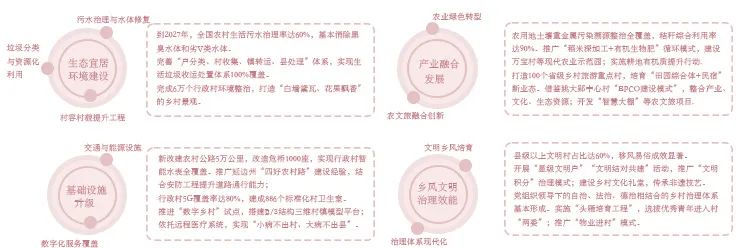

党的十九大提出实施乡村振兴战略,这是新时代解决“三农”问题的总抓手。乡村振兴战略涵盖产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕五个方面,旨在推动农村经济、社会、文化、生态的全面发展。该战略要求通过产业融合、生态保护、文化传承等多种途径,实现农业农村现代化,缩小城乡差距,提升农村居民的生活质量和幸福感,为我国农村地区的发展指明了方向。

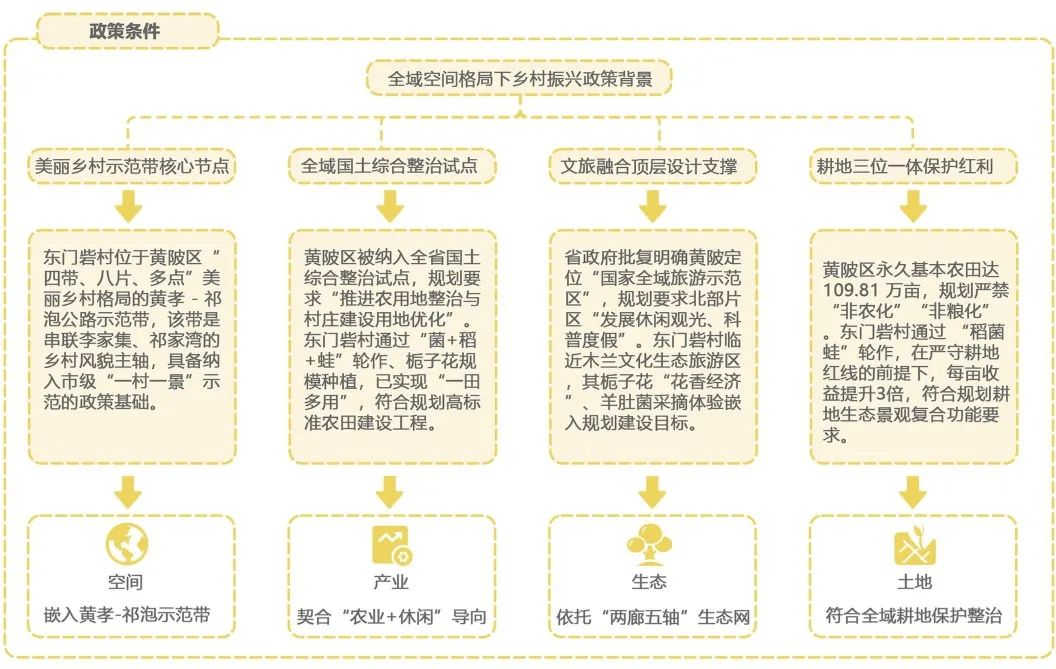

02 政策背景

政策条件

黄陂区作为武汉市的农业大区,依托丰富的自然资源和人文资源,以乡村旅游、特色农业为重点,推进乡村产业融合发展,打造了多个具有影响力的乡村振兴示范项目。近年来,黄陂区致力于挖掘乡村特色,推动“农业+旅游”“农业+文化”等模式,促进农村经济多元化发展,呈现出良好的发展态势。

上位规划

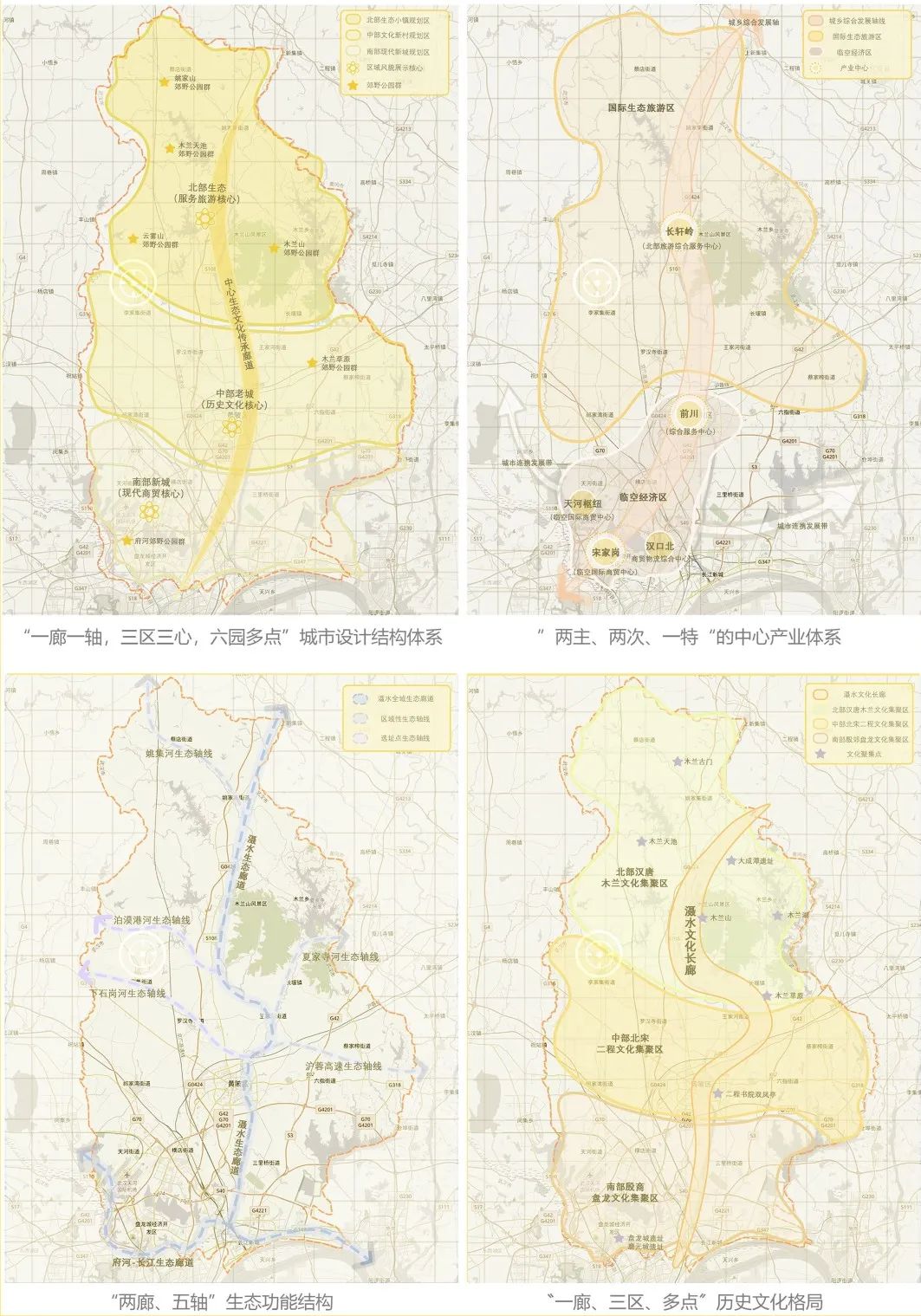

1.城市设计结构体系

黄陂区构建 “一廊一轴,三区三心,六园多点” 的全域城市设计结构体系,形成 “北枕山林、南拥湖泽、多心聚城、水绿交融” 的整体意向。

2.中心产业体系

黄陂区规划构建 “两主两次一特” 的中心体系,前川中心和天河枢纽为两个主中心,宋家岗中心(临空国际商贸服务)和汉口北次中心(商贸物流综合服务)为两个次中心,长轩岭为北部旅游综合服务特色中心,抓牢临空枢纽、制造业等核心资源,推进空港创新应用平台等 “四新” 建设。

3.生态功能结构体系

黄陂区形成 “两廊五轴八区多点” 的生态功能结构,两条生态廊道为府河 - 长江、滠水河,五条区域性生态轴线包括姚集河等,八片重要生态功能区含3片生态功能区、3片农业功能区等,多个生态节点结合自然要素布局。

4.历史文化格局

黄陂区打造 “一廊三区多点” 的历史文化整体格局,“一廊” 为滠水文化长廊,是黄陂历史积淀的文化长廊;“三区” 包括北部汉唐木兰文化集聚区、中部北宋二程文化集聚区、南部殷商盘龙文化集聚区;“多点” 为盘龙城国家考古遗址公园、二程书院、双凤亭、大城潭遗址、木兰文化主题景区等多处文化传承节点,结合木兰文化、二程文化、盘龙文化三大历史文化资源,活化利用历史文化资源,构建历史文化整体格局。

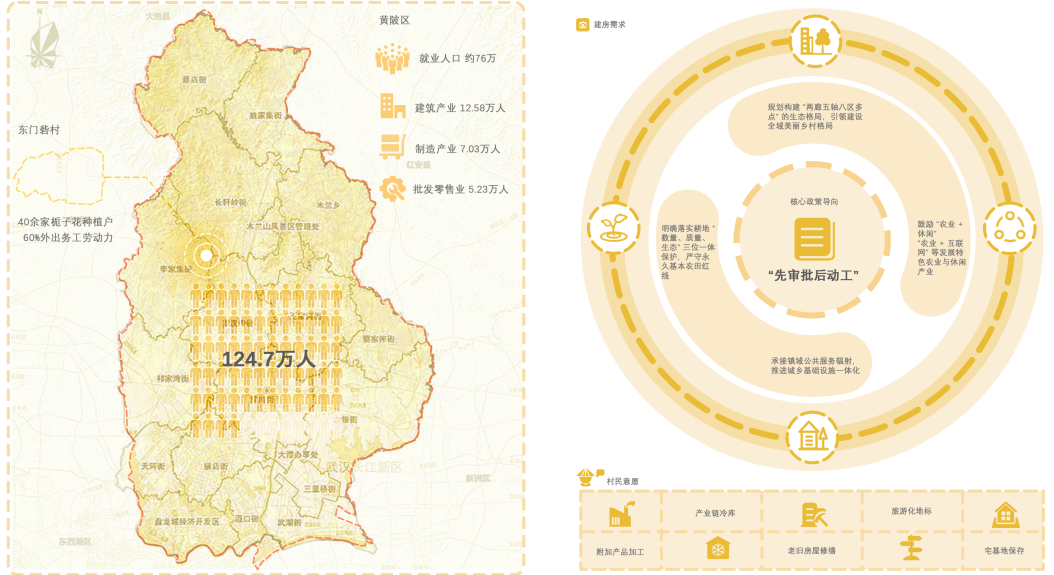

03 村庄概况

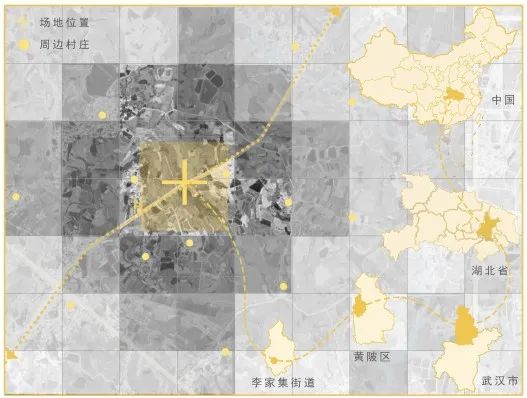

区位条件

东门砦村位于湖北省武汉市黄陂区李集街道 , 李家集街道地处黄陂区西北部,是黄陂区的重要组成部分,与孝感市隔河相望。东门砦村位于该街区西北部,地理位置优越,有利于承接武汉市区的辐射,同时也能与周边地区进行经济交流。地处大别低山丘陵与江汉平原过渡带,北部多山地丘陵,木兰云雾山等山脉坐落于此,南部地势相对平坦。

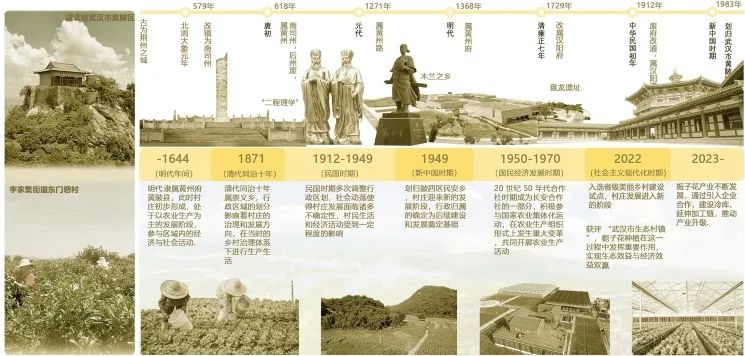

区位条件

东门砦村历史可追溯至明代,隶属黄州府黄陂县,清代同治十年(1871年)属崇义乡,民国时期多次调整行政区划,1949年后划归陂四区民安乡。1950年代合作社时期,成为长安合作社的一部分,后逐步发展为行政村。该村长期以农业为主,近年来通过产业转型和美丽乡村建设,逐步形成以栀子花种植为核心的特色经济模式。

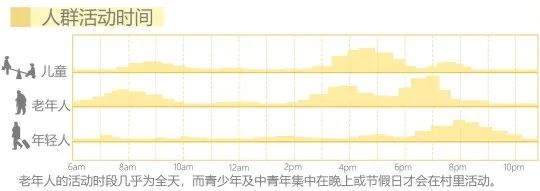

人群分析

根据调研,该村庄的外出务工人员较多,人口外流严重,劳动力短缺,村民参与产业发展的积极性有待提高。

人口收入分析与村民意愿

1.人口收入分析

东门砦村以农业人口为主,40余家栀子花种植户中,青壮年劳动力占比约60%,部分年轻人因旅游和加工产业回流,但仍存在季节性外出务工现象。

2.村民意愿

东门砦村村民在建房及产业发展上有着较为实际的考量与诉求。政策层面,村民清楚建房要先审批后动工,尤其注重避免占用耕地,虽然黄陂区将农村建房审批周期缩短到 16 个工作日,但大家在动工前会仔细评估村庄是否纳入旅游规划等发展前景,以确保建房决策符合长远规划。

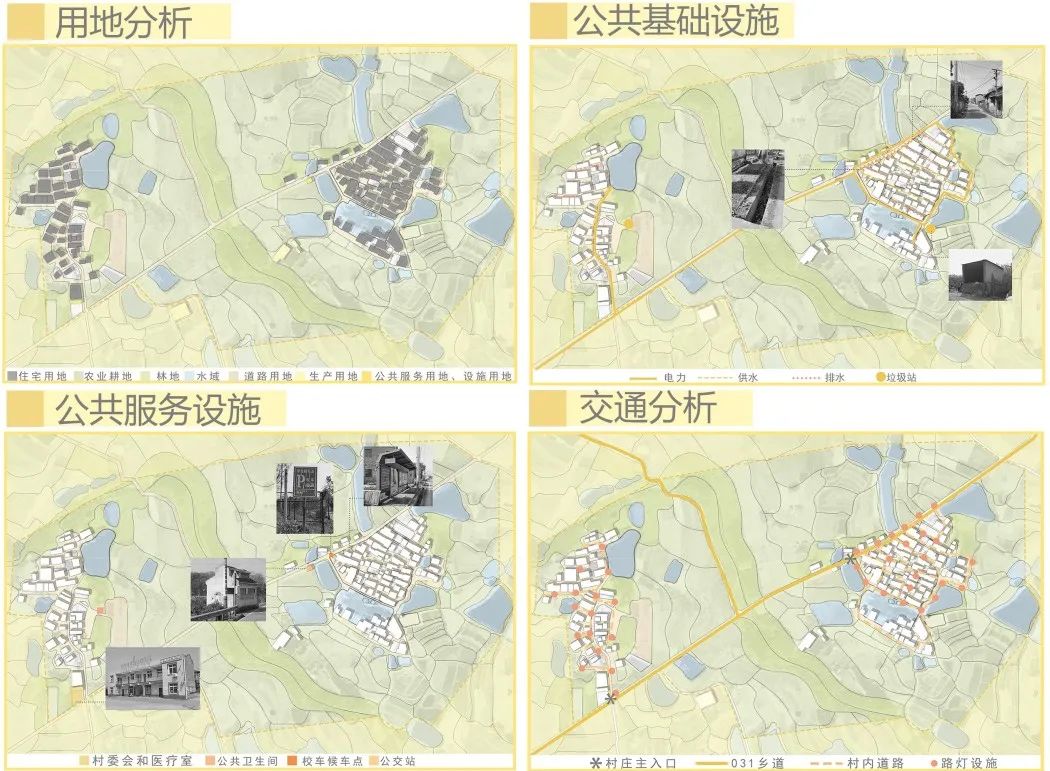

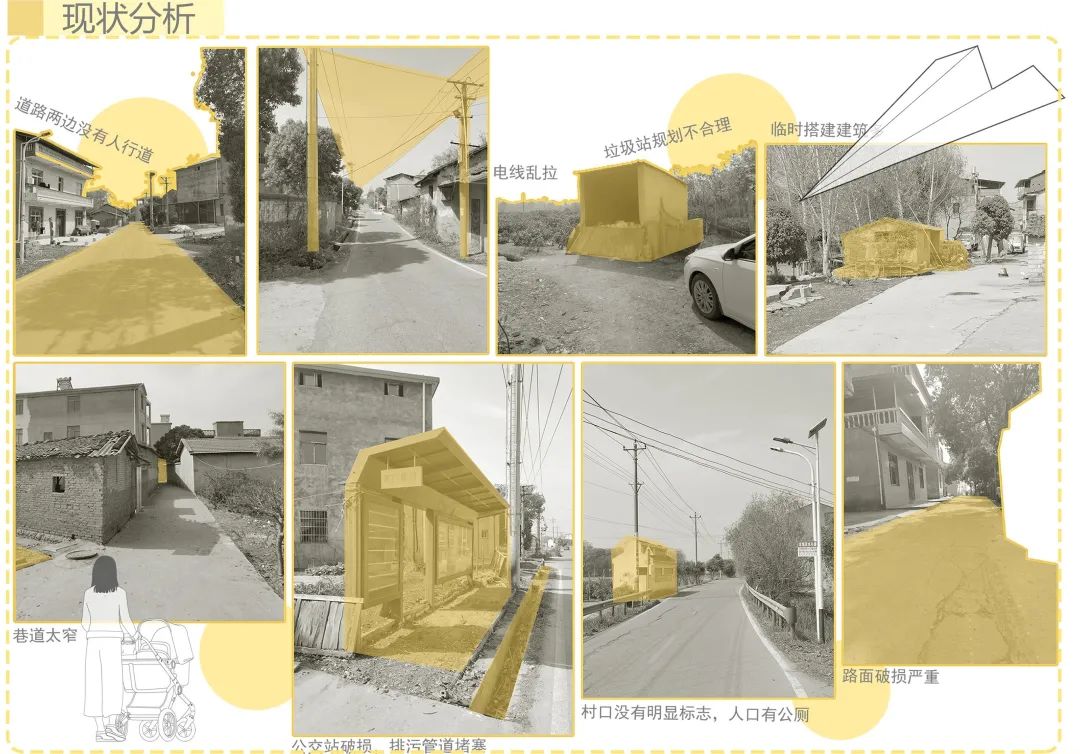

村庄现状

基础设施方面,村内道路硬化率较低,部分道路为土路,雨天泥泞不堪,影响村民出行和农产品运输。电力供应基本能够满足村民生活需求,但在产业发展用电方面存在一定缺口。给排水系统不完善,污水管网覆盖率低,生活污水多为散排,对环境造成污染。公共服务设施方面,村内仅有一所小型的卫生室和一个简陋的文化活动室,教育、医疗、文化等公共服务设施严重不足,无法满足村民的基本生活需求。

东门砦村村落格局较为分散,缺乏统一规划。村民住宅多为自建,布局杂乱,道路狭窄且不规则,导致村落空间组织松散,缺乏明显的空间秩序。

村落内建筑风格多样,既有传统的砖木结构房屋,也有现代的砖混结构建筑。传统建筑由于年久失修,部分存在墙体破损、屋顶渗漏等问题,亟待修缮和保护。新建建筑在设计上缺乏地方特色,多采用简单的现代建筑形式,与周边环境不协调,未能体现乡村的地域文化特色。

气候环境

乡村管理机制

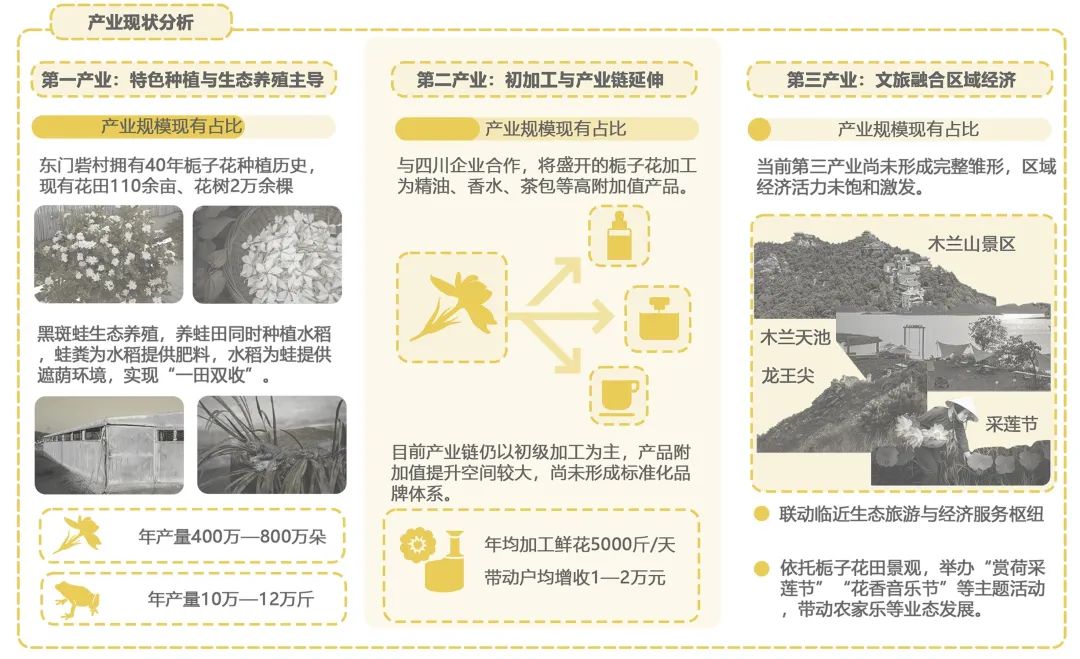

04 产业概况

1.第一产业:以栀子花为核心的特色农业

东门砦村作为武汉知名的 “栀子花村”,拥有40年种植历史,截至2024年全村137亩种植面积上,60余户种植户培育了约2万棵花树,年产量达400万至800万朵,创造超300万元经济价值。但传统以花苞为主的销售模式存在明显短板,约三分之二鲜花未被利用,损耗大且附加值低。

2.第二产业:以栀子花加工为主的工业延伸

鉴于村内工业基础薄弱的现状,未来可借助栀子花加工链吸引小型加工企业入驻,或与区域龙头企业开展合作,着力打造 “种植-加工-销售” 一体化发展模式,以此挖掘工业潜力,推动产业升级。

3.第三产业:文旅融合与电商探索

东门砦村文旅产业潜力初现但仍需系统开发,当前虽凭借栀子花种植吸引部分游客,然尚未打造规模化旅游项目,村民期望开发香薰、香囊等栀子花文创产品并塑造 “网红村” 形象以吸引市民打卡。

05 问题总结

2023年常住人口占比28% ,耕地面积2018-2023年年减幅1.2% ,折射人口外流与耕地缩减压力。以四象限划分传统与现代发展矛盾,传统农业模式下,存在低效缺规划、劳动力外流空心化、水系污染待整治、耕地缩减规划不均等问题;现代产业需求侧,暴露出农业技术落后、产业结构单一链条不完善、文化遗产闲置缺维护等短板。

核心问题词云进一步凝练,城乡二元结构为根源,衍生生态资源过度开发、产业空心化、文化特色流失等,叠加非粮化、耕地缩减等风险,以及治理效能、资金、设施、公共服务等多方面不足,全面展现村庄发展瓶颈,为后续设计策略提供靶向问题导向。

06 概念策划

目标定位

以乡村振兴战略为指导,依托东门砦村的栀子花产业基础和自然资源优势,将东门砦村打造成为以栀子花产业为特色,集种植、加工、销售、旅游体验于一体的产业融合发展示范村。通过产业升级和空间优化,实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村振兴目标,成为黄陂区乡村振兴的典范,带动周边乡村共同发展。

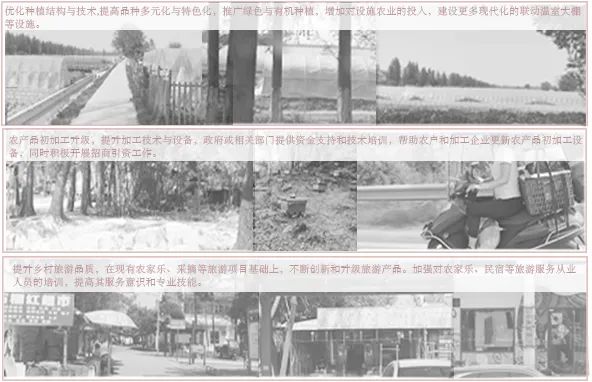

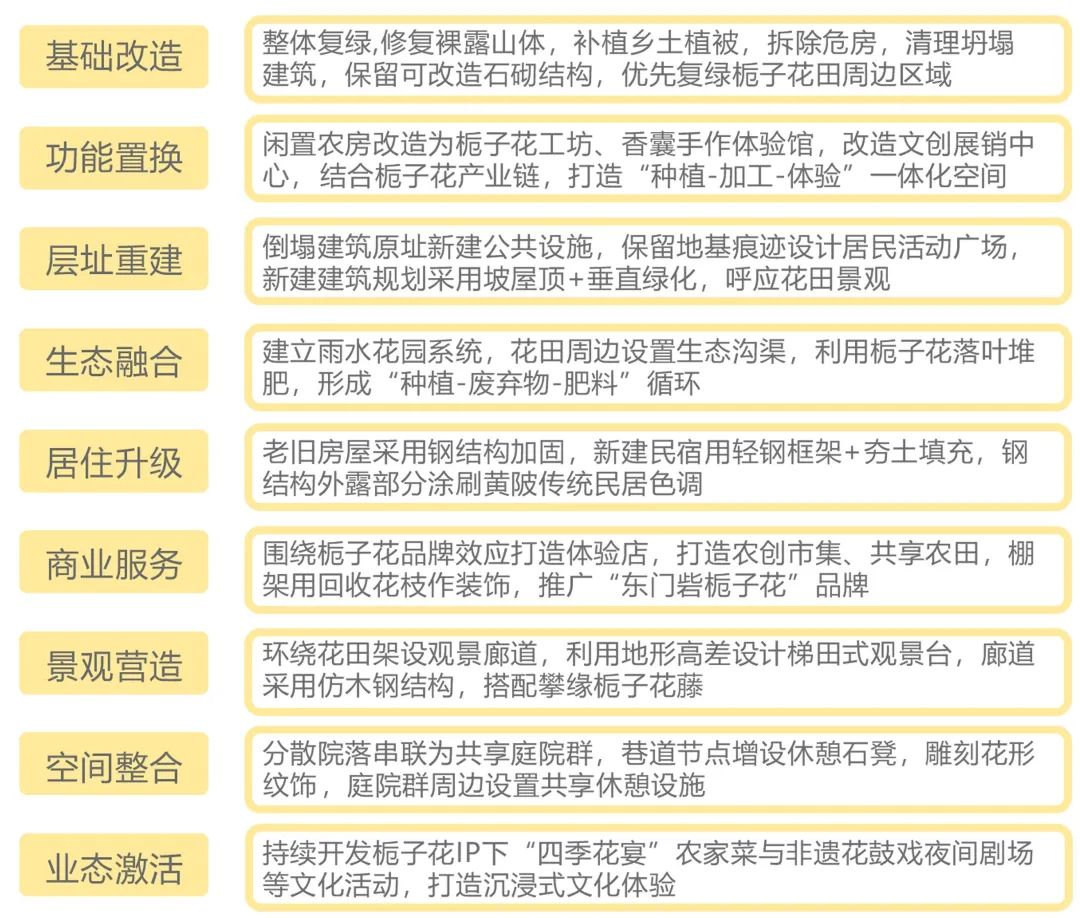

设计策略

一是扩大种植规模,优化种植布局。通过土地流转等方式,整合分散的种植区域,形成规模化、标准化的栀子花种植基地。引进优良品种,推广科学种植技术,提高栀子花的产量和品质。二是延伸产业链条,发展深加工产业。建设栀子花加工车间,开发栀子花茶、栀子花精油、栀子花化妆品等深加工产品,提高产品附加值。三是发展栀子花主题旅游。开发栀子花观赏、采摘体验、文化节庆等旅游项目,将栀子花产业与乡村旅游有机结合,实现产业融合发展。

东门砦村设计策略围绕生态优化、产业融合、文化再生、社区激活四大方向展开,以黄陂区 “两廊五轴” 生态格局、“一廊三区” 文化格局等为规划依据,依托政策叠加优势与交通及地区支撑,针对生态与文化保护压力、劳动力与基础设施短板等劣势,抓住全域国土综合整治试点、城乡文旅融合政策红利等机会,应对政策执行与资金缺口、同质化竞争等威胁,构建 “生态旅游体验+特色栀子花产业链+旅游型服务枢纽” 的空间结构。

空间构想

通过绿色基础设施建设、农业生态景观复合功能开发实现生态优化。以田园副产业综合体、农旅融合体验经济推进产业融合。借乡土文化IP联动、公共空间文化叙事促进文化再生。靠社区参与式设计、15分钟生活圈配套达成社区激活,形成特色产业驱动、多维度协同的乡村振兴路径,助力实现生产、生活、生态空间高效融合与可持续运营

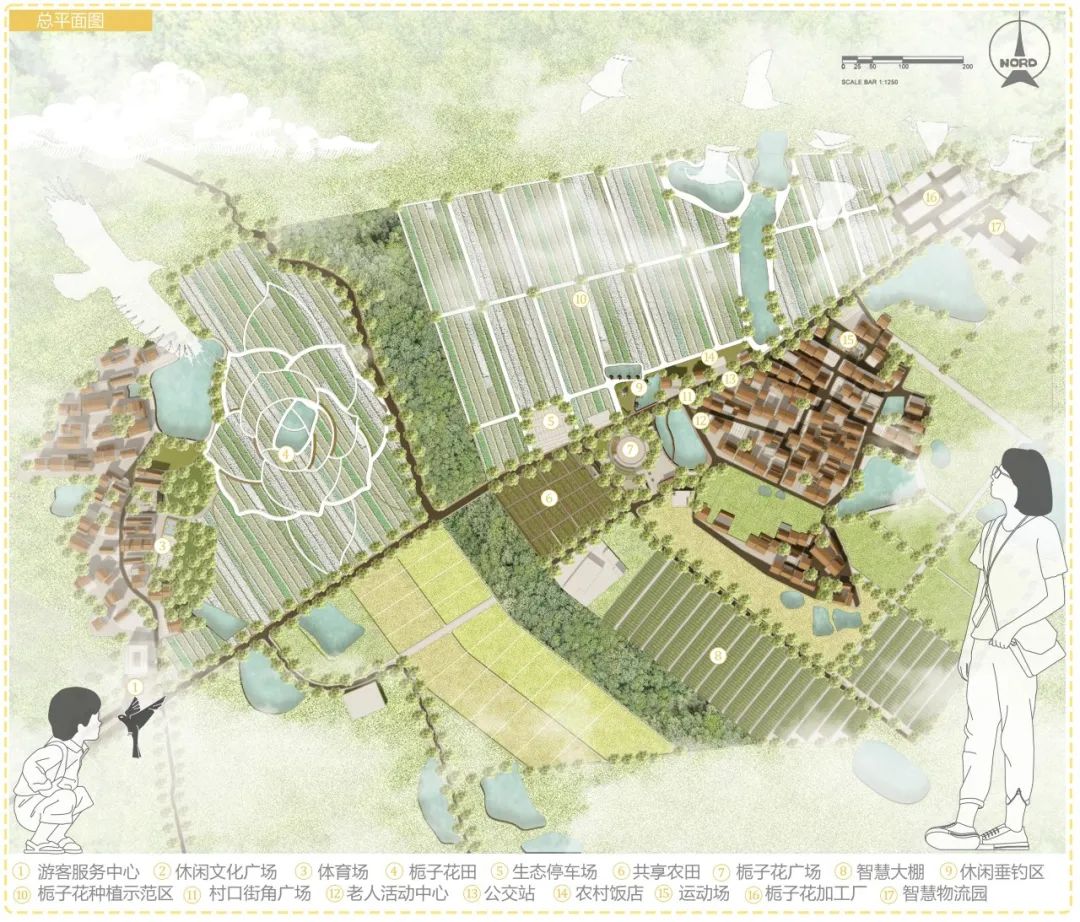

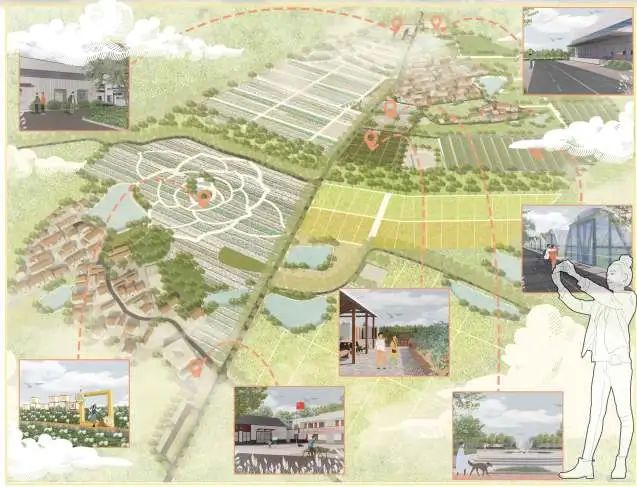

07 核心设计

平面布局

鸟瞰图

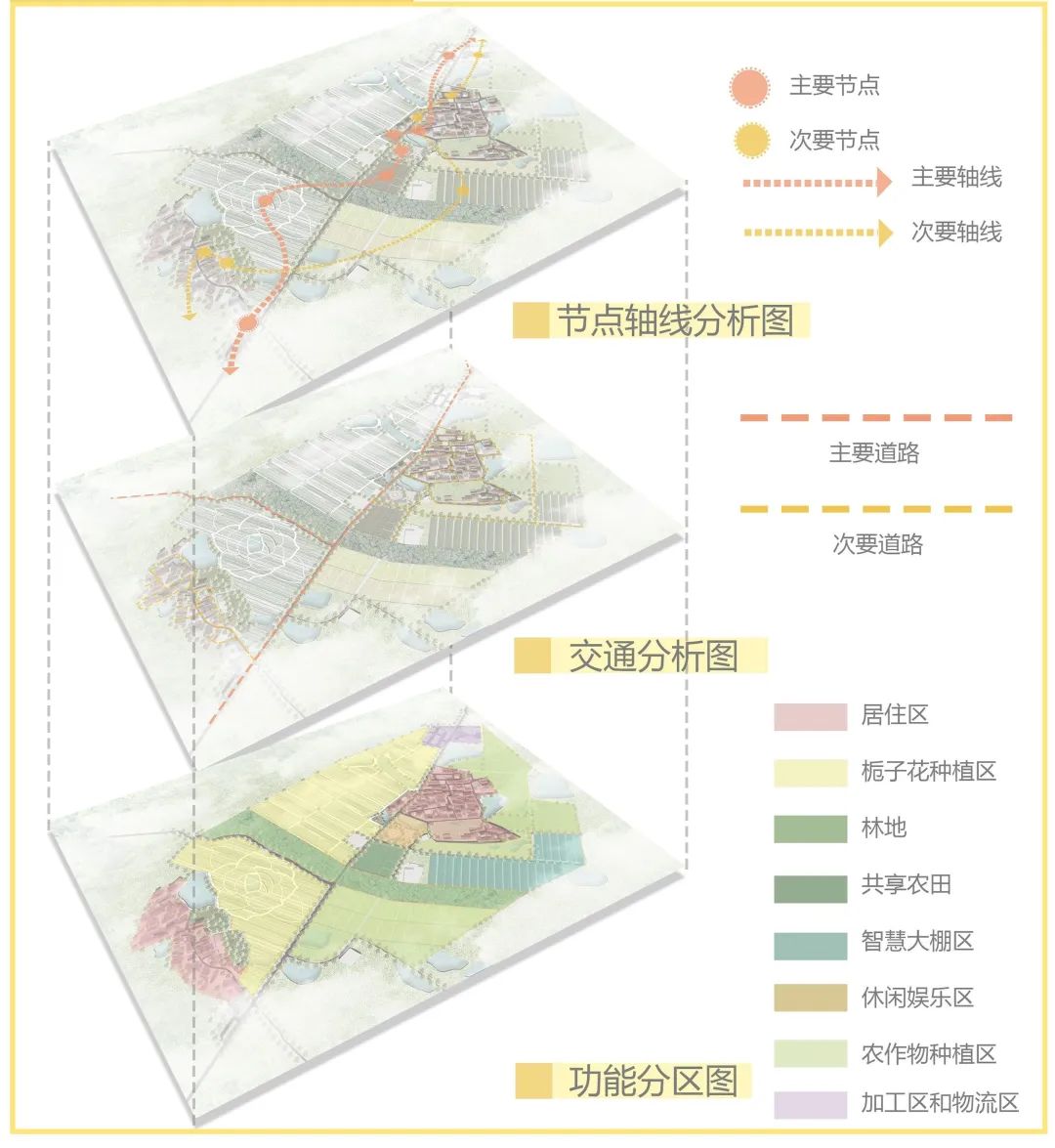

平面分析

智慧农业

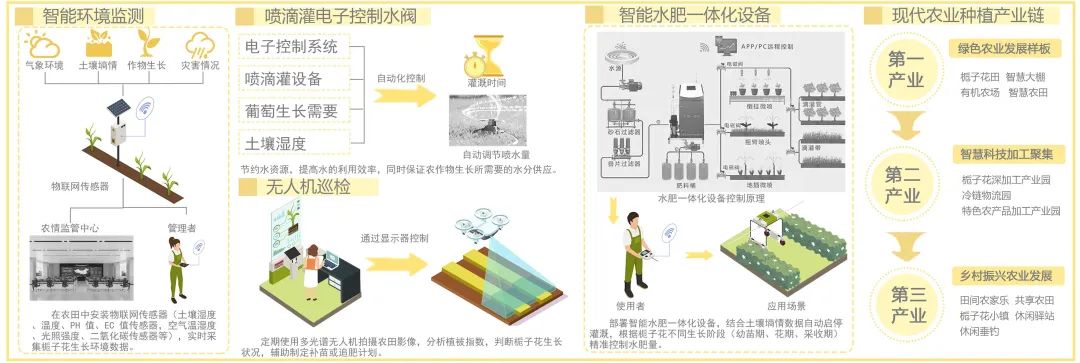

智能环境监测:借物联网传感器,实时采集气象(温湿度、光照、二氧化碳等 )、土壤(墒情、温湿度、PH、EC 值 )、作物生长及灾害数据,经农情监管中心汇总,助管理者精准掌握农田环境,为种植决策提供依据。

喷滴灌电子控制水阀:以电子控制系统为核心,结合喷滴灌设备,依据葡萄生长需水、土壤湿度,自动化控制灌溉时间与喷水量,实现节水及精准供水,保障作物生长。

无人机巡检:通过多光谱无人机拍农田影像,分析植被指数,辅助判断作物生长状况,为补苗、追肥计划制定提供数据支撑,提升田间管理效率。

智能水肥一体化设备:可 APP/PC 远程控制,结合土壤墒情数据,按作物(如栀子花 )不同生长阶段(幼苗、花期、采收期 ),精准控制水肥量,实现水肥科学施用。

智慧大棚和智慧物流

智慧大棚:具备环境监测(土壤、空气湿度、气温传感 )、通信控制(网关中继、协同信号接收 )、设备控制、视频监控、云计算云管理(云端存储 / 控制 )功能,借传感器、智能设备与云技术,实现 “环境感知 - 智能决策 - 精准执行”,推动数字化种植、低碳化生产,突破传统农业经验局限。

物流模式:以 “数字赋能 + 社群联动” 为核心,串联产品生产包装(产品包装中心 )、发往物流中心(区域物流枢纽 )、分拣出库派送、抵达消费终端(集散消费用户 )环节,打造 “物流 + 电商 + 文化” 融合模式。

节点展示

游客服务中心 村庄入口

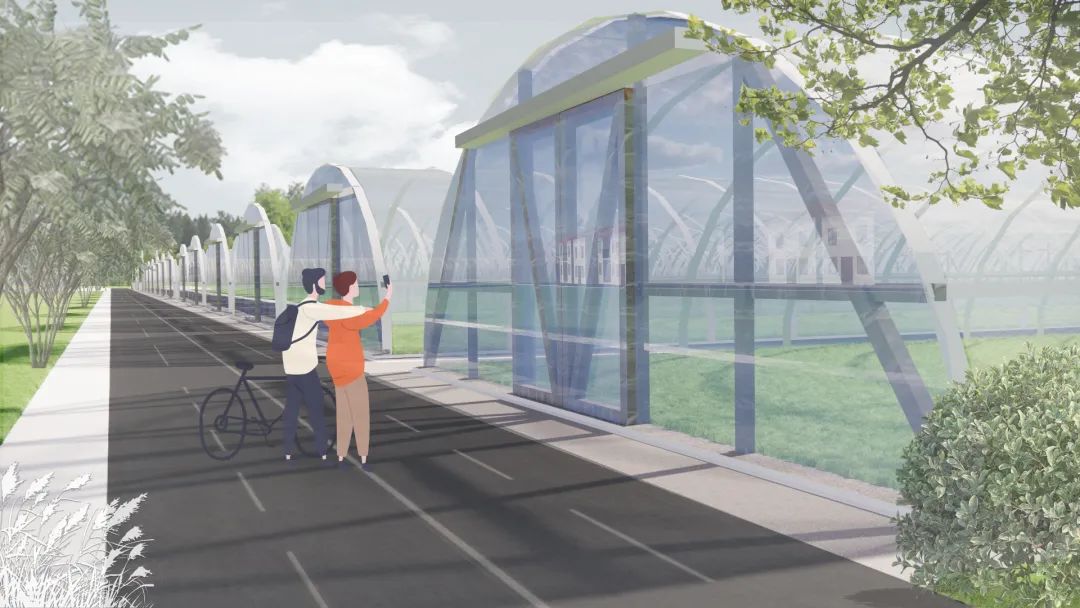

花田步道

栀子花广场

共享农田 垂钓区

08 设计展板