武汉轻工大学艺术设计学院2024级艺术设计专业硕士(MFA)环境设计方向《环境心理与空间设计》课程作业展(二)

发布时间:2025年7月29日 分类:课程设计 浏览量:696

《环境心理与空间设计》

课程作业展

参展班级:环境设计24级研究生

指导老师:陈熙

《环境心理与空间设计》是一门研究环境与人的心理和行为之间相互关系的课程。课程着眼于物质环境系统与人之间的相互依存关系,以理论讲授与实践调研相结合的方式,使同学们在学习环境心理理论与研究方法的同时,也能从自身调研实践中进一步加深对理论的理解及对方法的运用。

此次作业同学们自主选择设计调研场地和对象,围绕知觉认知、行为活动、实体环境要素展开调查,通过一系列的实地调研与数据分析,发现场所中存在的问题,并结合所学理论知识提出提升方案。要求同学们在能够开展环境心理行为观察和调研的基础上,具备从环境心理与行为角度中发现场地中问题、并能尝试从设计角度提出较为合理的解决方案的能力。

1

“未来乡村”理念下乡村环境心理

与空间活化设计研究

——以武汉市江夏区海洋村为例

课题名称:“未来乡村”理念下乡村环境心理与空间活化设计研究 ——以武汉市江夏区海洋村为例

小组成员:朱菡菡、李梦瑶、孟凡康

01.课题背景

研究背景

在乡村振兴战略的大背景下,武汉市江夏区出台《江夏区支持全域旅游发展若干政策(试行)》,对打造乡村旅游品牌的村庄给予资金奖励,助力其提升旅游知名度;在土地政策方面,区自然资源和规划局推行点状用地政策,针对乡村产业用地需求,将零散建设用地 “化零为整”,保障项目用地,降低对周边资源环境影响,推动三产融合 。

研究围绕未来乡村理念下空间活化环境心理与空设计,针对未来乡村九大场景中的四个场景展开:一是未来低碳场景,通过在生态林中增添相关活动,提升低碳生活的质量;二是未来健康场景,通过医疗覆盖,提升海洋村健康生活保障;三是未来风貌场景,通过对建筑外立面的统一设计,增强海洋村的特色风貌;四是未来文化场景,,植入地域文化符号,与当地村民共建,增强村民对村庄的认同感。

02.研究内容及方法

研究内容及方法

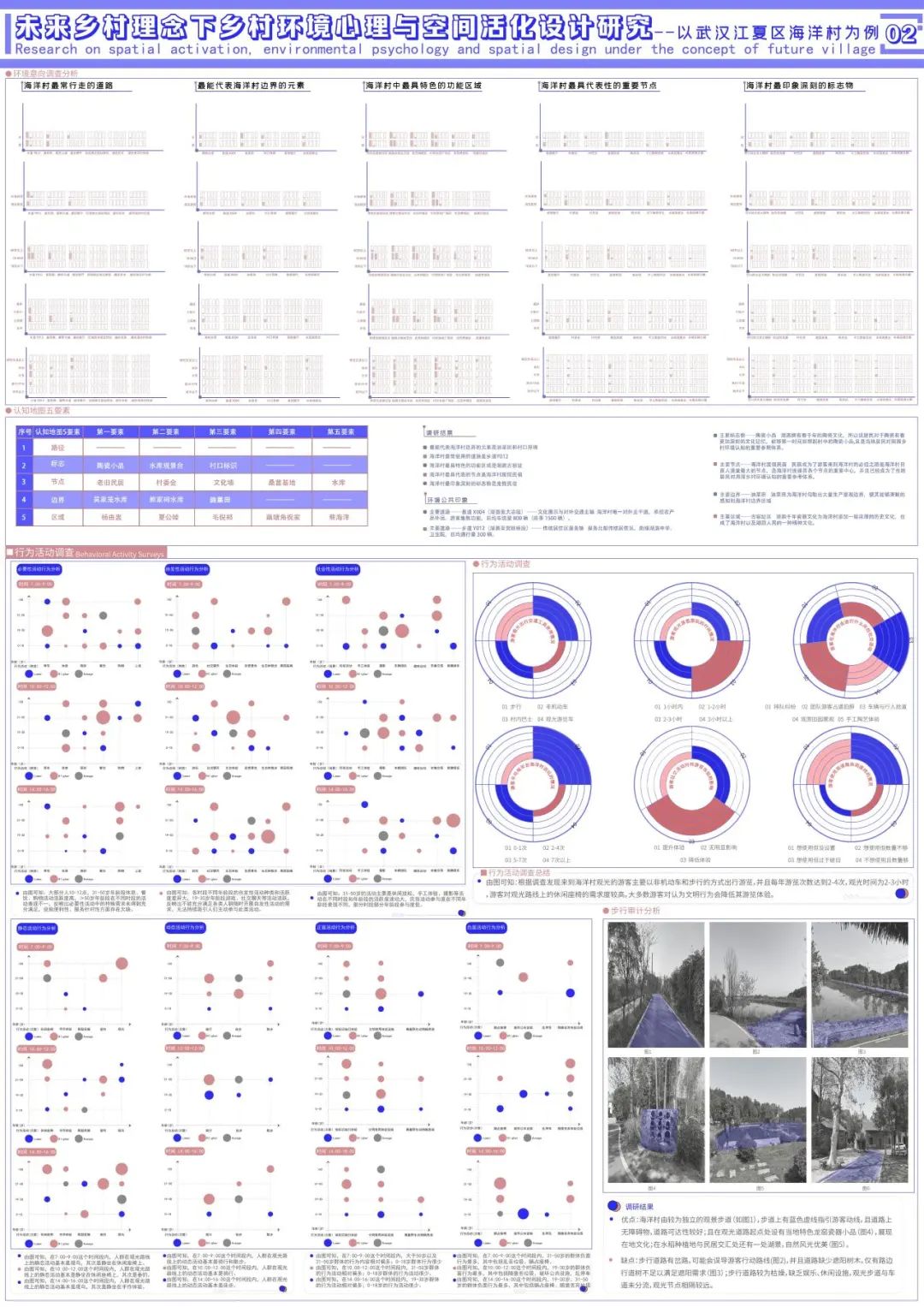

研究内容包括知觉认知调查、行为活动调查和实体环境要素调查。调研以访谈调研为主要手段,通过提前在网络问卷上撰写问题,实地进行访谈,同时推进问卷问题填写。确保面对面访谈覆盖不同年龄、职业,为后续知觉认知分析奠定多样性样本基础。

03.场地调研

区位分析

实践场地位于武汉市江夏区海洋村,海洋村共有11个湾,设计场地包括夏公绰湾、杨由忠湾、毛倪郑湾、藕塘角祝湾,选取了村口、生态林、观光田、特色民宿、露营区、医疗院作为主要设计区域。

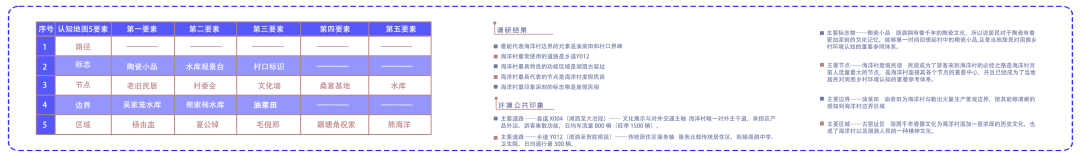

村庄要素

除实践场地的四个湾外,也与周围其他湾有所联动。海洋村桑葚基地位于湖北省武汉市江夏区湖泗街道海洋村陈子福8号,陈子福湾隶属于海洋村行政范围,桑葚基地作为该村特色农业项目,并提供桑葚种植、采摘及农产品加工等服务,与同村的稻虾养殖基地共同构成乡村振兴产业带。

功能定位

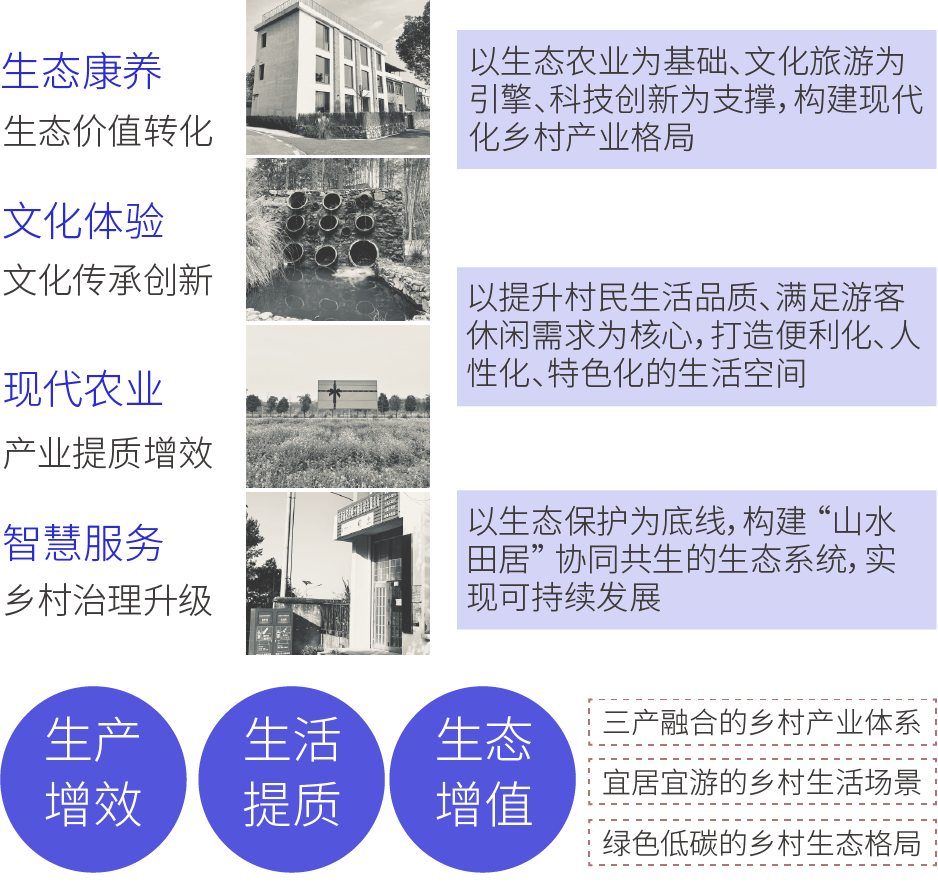

武汉市江夏区海洋村是以生态康养、文化体验、现代农业、智慧服务为功能定位,建设三产融合的乡村产业体系、宜居宜游的乡村生活场景、绿色低碳的乡村生态格局。

村庄结构

海洋村现有资源有:水库观景台、手工陶瓷、兄农场、特色餐厅、油菜花田、观光湖泊、村巴克、特色民宿、村民住宅、村庄入口、村委会等。

问题调研总结

通过对不同人群的调研可知,海洋村当前存在诸多问题。交通上,公共交通线路少,自驾路况差,停车难。旅游项目单一,缺乏文化特色活动,基础设施薄弱,网络不稳,卫生设施不足。医疗条件差,看病不便。产业结构单一,缺乏资金和专业人才。居住环境不佳,房屋老旧,垃圾清理不及时,外来人员融入困难,村庄治理压力大。

但同时,海洋村拥有丰富的生态林地资源,合理的利用能将其转化为可观的经济价值,为村集体以及村民提供收入,海洋村还拥有特色菜籽油、富硒米以及土鸡蛋等农作物,农产体系经过初步的规划,具有较好的发展前景。

04.认知知觉调研

需求度调查

海洋村的夏公绰湾、杨由忠湾、毛倪郑湾、藕塘角祝湾在设计中存在多方面的问题:

村民:

第一,海洋村内的房屋过于老旧,且分布较为零散。

第二,村庄绿化覆盖率较低,缺乏具有特色的公共绿地和景观节点。

第三,对外交通连接村庄与外界的道路存在路面破损,影响车辆通行和出行效率。

游客:

第一,路面破损、宽度不足,照明和排水设施不完善,存在安全隐患 与通行效率问题。

第二,休息节点数量少且分布不均,设施配备不齐全,老化设施未及时修复。

第三,标识模糊、引导性差,信息传递不足。

满意度调查

在安全性上,海洋村内的照明设施、监控、医疗、适老化等设施方面,满意度较差。

在舒适度上,海洋村内的卫生条件、商业设施、紧急服务点、休闲桌椅、以及停车位这几方面的满意度较差。

环境意向调查

由调研数据可知:

海洋村最常行走的道路是乡道Y012、富民路、通往特色餐厅的村内小路。

最能代表海洋村边界的元素是水库和村口界碑。

海洋村中最具特色的功能区域是湖泗古窑文化、农田种植区和村民休闲广场区。

海洋村最具代表性的重要节点是度假民宿和村委会。

05.行为活动调研

行为活动调查

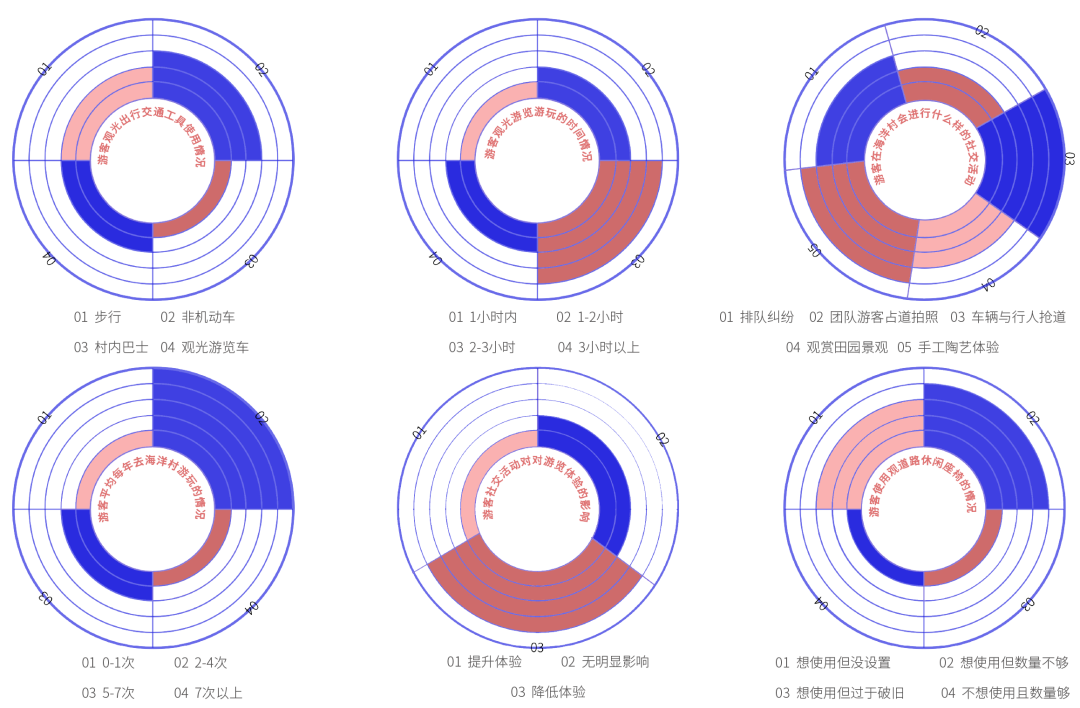

由图可知:根据调查我们会发现来到海洋村观光的游客主要是以非机动车和步行的方式出行游览,并且每年游览次数达到2—4次,观光时间为2—3小时,游客对观光路线上的休闲座椅的需求度较高。

必要性活动、自发性活动和社会性活动分析

必要性活动调查结果总结:大部分人10-12点,31-50岁年龄段休息、餐饮、购物活动活跃度高,>50岁年龄段在不同时段的活动表现不一,反映出必要性活动中的特殊需求未得到充分满足,设施便利性、服务针对性方面存在欠缺。

自发性活动调查结果总结:各时段不同年龄段的自发性活动种类和活跃度差异大,19-30岁年龄段游戏、社交聊天等活动活跃,反映出不能充分满足各类人群随时开展自发性活动的需求,无法持续吸引人们主动参与此类活动。

社会性活动调查结果总结:31-50岁的活动主要是休闲放松,手工体验、摄影等活动在不同时段和年龄段的活跃度波动大,民俗活动参与度在不同年龄段表现不同,部分时段部分年龄段参与度低。

静态活动和动态活动分析

静态行为活动调查结果总结:在7:00-9:00这个时间段内,人群在观光路线上的静态活动基本是观鸟,其次是静坐在休闲座椅上;在10:00-12:00这个时间段内,人群在观光路线上的静态活动基本是静坐在休闲座椅上,其次是垂钓;在14:00-16:00这个时间段内,人群在观光路线上的静态活动基本是观鸟,其次是静坐在手作体验。

动态行为活动调查结果总结:在7:00-9:00这个时间段内,人群在观光路线上的动态活动基本是骑行和散步;在10:00-12:00这个时间段内,人群在观光路线上的动态活动基本是骑行;在14:00-16:00这个时间段内,人群在观光路线上的动态活动基本是徒步。

正面行为和负面行为分析

正面行为活动调查结果总结:在7:00-9:00这个时间段内,大于50岁以及31-50岁群体的行为内容相对偏多;0-18岁群体行为很少。在10:00-12:00这个时间段内,31-50岁群体的行为活动相对偏多;0-18岁群体的行为活动很少。在14:00-16:00这个时间段内,19-30岁群体的行为活动相对偏多:0-18岁的行为活动很少。

负面行为活动调查结果总结:在7:00-9:00这个时间段内,31-50岁的群体负面行为最多,其中包括乱丢垃圾、躺占座椅。在10:00-12:00这个时间段内,19-30岁的群体负面行为最多,其中包括随意丢垃圾、破坏公共设施,乱停车。在14:00-16:00这个时间段内,19-30岁、31-50岁的群体负面行为最多,其中包括躺占座椅、随意丢弃垃。

06.实体环境要素调研

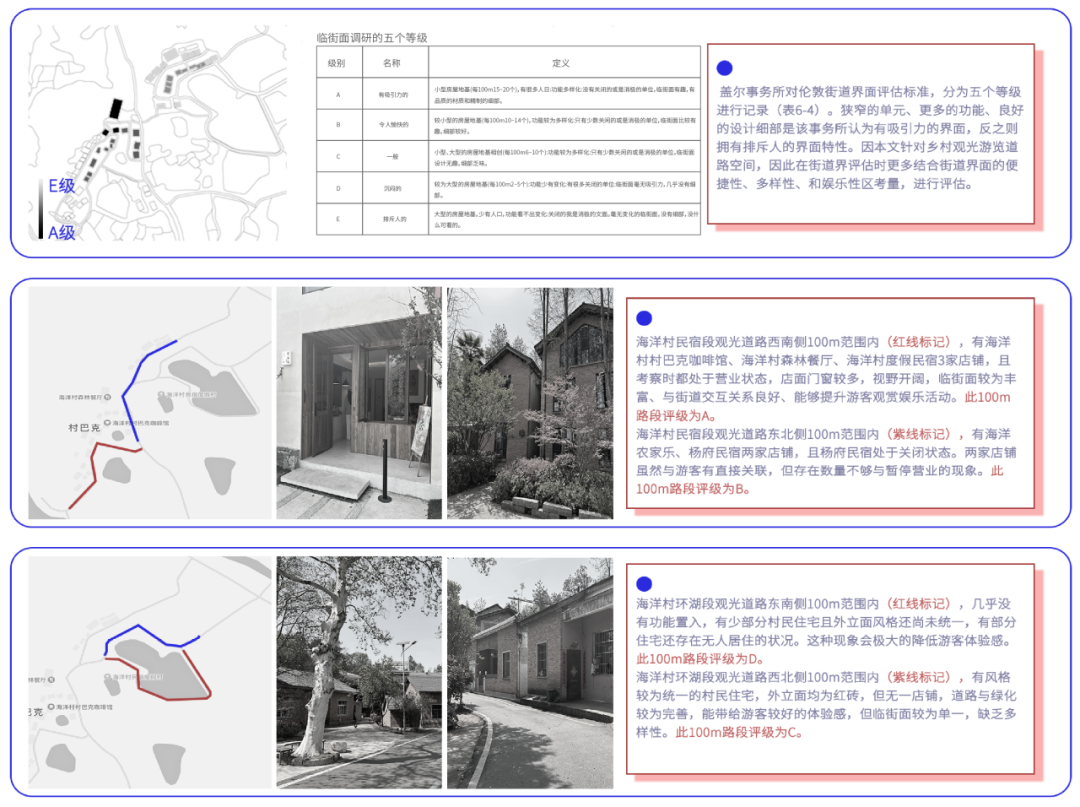

街道界面评估

基于盖尔事务所对伦敦街道界面的品质评估标准,分为五个等级(A-E)进行记录。在街道界面评估评级时以50m为单位,更多结合街道界面的趣味性、多样性和教育性去考量,进行品质评估。

综合考虑海洋村空间和节点的分析结果,为了改善海洋村的道路的连通性,采取一下优化措施:一是深化临街互动,支持 3 家营业店铺拓展外摆空间,增设露天座椅、绿植景观等,利用门窗优势打造通透展示面;引导店铺联合推出 “消费联动” 活动,提升游客停留体验。二是实施住宅外立面统一改造,融入海洋村文化元素;增设观景平台、休憩设施,提升功能密度。三是优化绿化配置,增加景观小品、导览标识,丰富临街界面多样性。

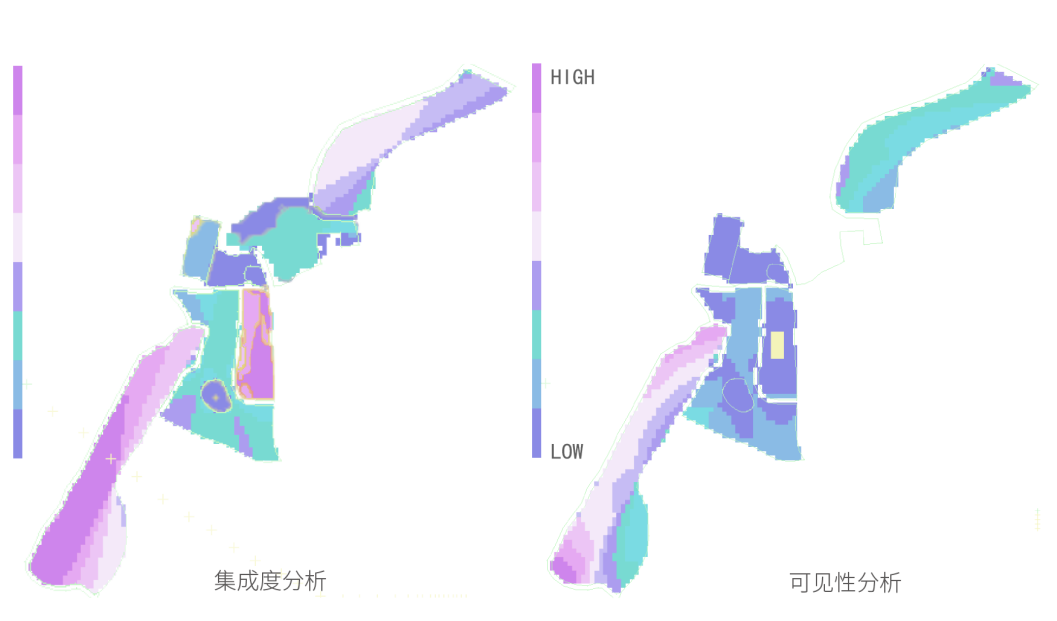

街道可步行审计

利用Deothmap进行空间句法分析,比较这三张分析图,可以得到武汉市江夏区海洋村观光路线上的深度值和整合度所呈现出负相关的趋势:此外,通过连接值和整合度的分析也口发现,在海洋村活动空间中,可达性最高的地方除了人们通常所理解的中轴线外,还有位于村民居住的区域和度假民宿以及一些观赏性田地附近,从整个海洋度假村规划的角度来看,这地点也非常容易形成人流的聚集,因此该区域应该受到村庄承包人的重点关注。

海洋村观景步道兼具优势与不足。

优势在于有独立观景步道,蓝色虚线指引游线,道路无障碍物、可达性好;起点设特色窑瓷小品,展现在地文化;水稻种植地与民居交汇处湖景优美,自然风光佳。

不足体现在步行道路有岔路,易误导游客路线;道路缺少遮阳树木,仅路边行道树难满足需求;步道枯燥,缺娱乐休闲设施;观光步道与车道未分流,观光节点相隔较远。

街道可见性分析

通过利用Depthmap模型计算民宿建筑及周边公共空间的集成度。民宿区多呈红橙色调,说明其在海洋村活动空间中“易被看到”,在高集成度区域发现空间更易抵达、更具“中心性”。民宿分布在高集成度地段,发现其交通便捷、游客易到达,利于长期运营;在低可见性区域多,多为私密院落,注重隐私的居住需求。

联动村民生活场景同时,结合村民居住区域集成度、民宿与村民生活空间的融合度,以避免过度挤占村民生活空间,保障乡村和谐。通过Depthmap模型模拟民宿在村落整体空间中的可见范围。可见性高的民宿能借助海洋村自然与人文景观吸引游客,提升品牌曝光;也要平衡可见性与私密性,避免因过度暴露影响民宿生态体验,或干扰村民生活隐私。

计算发现民宿空间与村民公共服务空间的可达性、互动性,意味着民宿能更好融入本地产业生态,促进“民宿+农耕体验”“民宿+农产品消费”等业态联动,延长产业链,提升经济韧性,平衡旅游开发与村民生活私密性,让民宿与村民居住空间既“共融互补”,又保留各自功能特色。

07.问题及策略

由知觉认知调查可知,海洋村基础设施不足,无法满足需求;文化体验浅层化,缺乏沉浸式体验;服务配套落差,交通缺乏规划。

由行为活动调查可知,海洋村内自发性活动较少,村内有少部分负面行为,活动较少。

由实体要素调查可知,海洋村内功能分区模糊,缺乏串联性,村内观光路线缺少标志设计,观光节点缺少多样性。

得出策略:

①规划村内观光路线,完善标识系统,引导游览;打造多样化观光节点,结合自然、文化资源;

②优化服务配套,合理规划交通,梳理交通流线;

③打造沉浸式文化体验场景,挖掘特色文化;

④组织静态活动,丰富类型,激活乡村氛围;

⑤完善海洋村基础设施短板。

08.效果图展示

效果图呈现

策略①:完善标识系统,引导游览

根据湖泗街道古窑文化,将碎瓷片融入到海洋村村庄入口处,提高村庄入口标识辨识度与引导性,并在村口规划一个小型广场,既可供步行入村的游客休息,也可为村民提供一个公共区域进行静态活动。

策略②:优化服务配套

新的规划片区是沿着商业区-特色民宿-生态林-观光田-露营区的顺序规划设计的,在进入新的规划片区前,还设计了一个游客中心,游客中心是由当地一栋闲置的民居改造而成,在游客中心外有摆渡车的停车区,也设计了等待区-草棚。

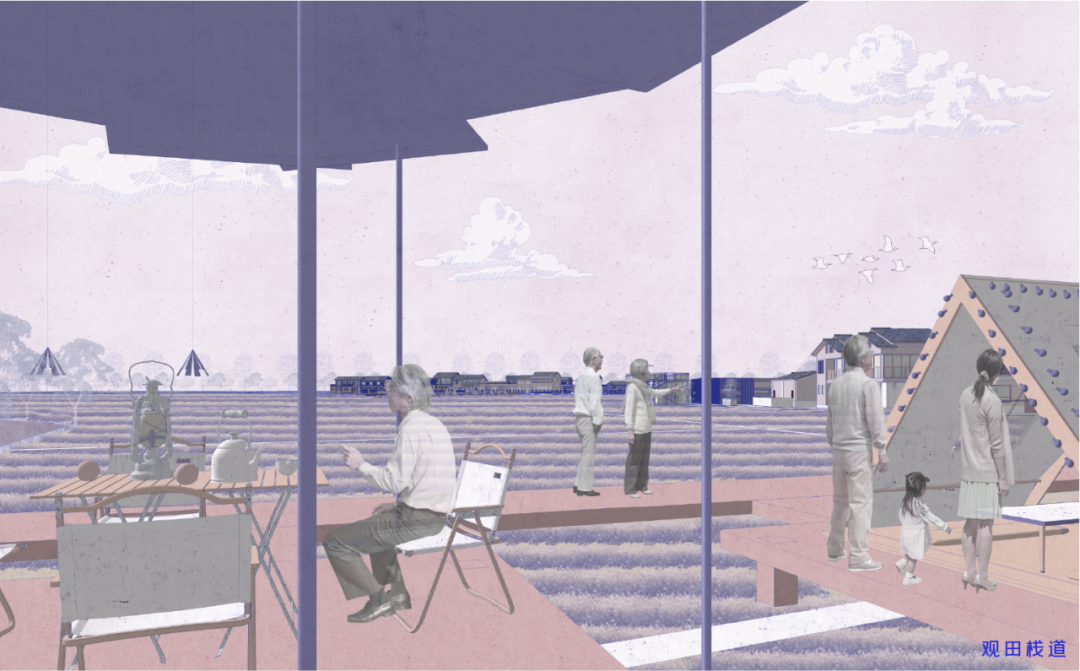

策略③:打造沉浸式文化体验场景,挖掘特色文化

以“观田栈道” 为节点,打造沉浸式田园文化体验场景。利用田园景观基底,保留农田肌理,植入休憩、互动空间,让人们在此感受田园慢生活。挖掘乡村农耕文化,通过场景营造,使游客沉浸式体验田园劳作与乡土文化,以空间为媒介,串联起田园景观与人文记忆,激活乡村特色文化,构建可参与、可体验、可感知的文化消费新场景 。

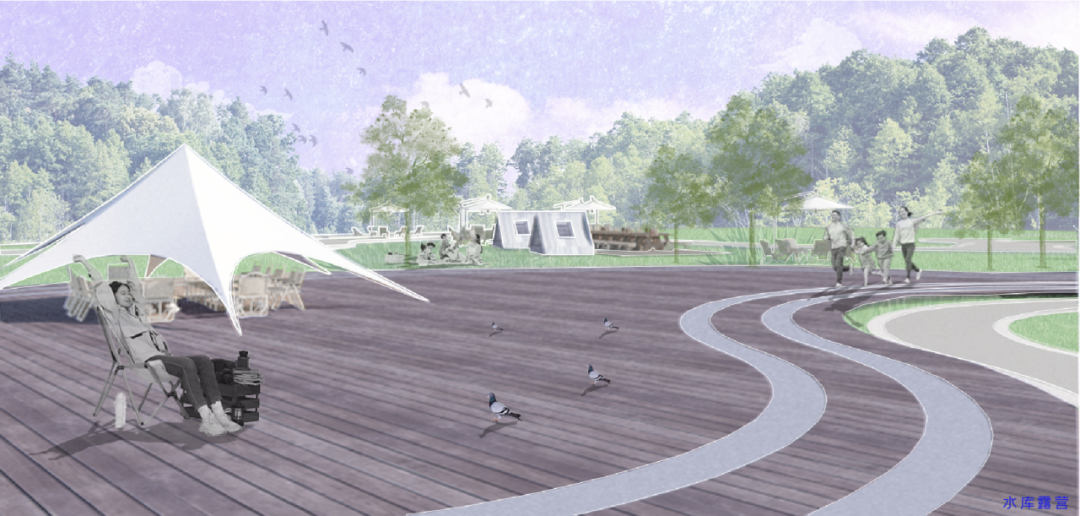

策略④:组织静态活动,丰富类型,激活乡村氛围

以林中场景为依托,组织静态活动激活乡村氛围。“林中温泉” 和水库露营可开展温泉疗养、亲子休憩、亲子露营;“林中冥想” 打造冥想、瑜伽空间。借多样静态活动,适配不同人群需求,挖掘乡村自然与闲适文化,以活动为媒,让游客沉浸式感受乡村慢生活,丰富体验类型,为乡村注入活力。

策略⑤:完善海洋村基础设施短板

聚焦海洋村医疗基础设施短板,以 “医疗站点” 为核心优化。规整建筑布局,保证功能分区清晰,满足诊疗、急救等需求。融入生态设计,周边设绿化缓冲带,营造舒适就医环境。强化交通可达性,与村内路网衔接,提升医疗服务覆盖效率,构建完善医疗保障网,补足乡村健康服务短板。

09.展板展示

2

基于韧性理论的采摘园环境心理

与空间设计研究

——以石榴红村采摘园为例

课题名称:基于韧性理论的采摘园环境心理与空间设计研究——以石榴红村采摘园为例

小组成员:张研 王梦思

01.课题背景

研究背景

宏观政策导向 :乡村振兴战略与“双碳”目标为采摘区发展指明方向。国家重视农业农村韧性发展,湖北“三乡工程”、武汉重点推进乡村旅游,推动城乡要素流动;同时,需借光伏大棚、生态种植等低碳技术,构建循环模式,实现生态保护与绿色发展协同。

区域发展导向: 以石榴红村为代表,近郊旅游地标有基础也存转型压力。其年接待游客超55万人次,采摘业占农业产值40% ,但需突破“单一采摘”,向“可持续产业综合体”升级,融入韧性生态与农旅融合理念,提升区域竞争力。

现实问题导向: 采摘区面临自然与社会经济层面扰动。自然上,夏季暴雨内涝、冬季低温冻害威胁作物,单一植被生态缓冲弱;社会经济中,客流峰谷致设施闲置/超负荷,周边同质化竞争分流客源,村民就业单一、数字化滞后,制约可持续发展。

研究目的及意义

本研究围绕乡村采摘区等空间展开,以韧性理论、环境心理学为理论基石。通过空间分析、调研、行为观察等方法,从文化、经济、生态、管理、基础设施维度切入,聚焦生态弹性化、经济多元化、文化活态化、管理智慧化目标。同时,结合韧性理论与环境心理学理论,挖掘历史故事、自然景观、产业经济价值,构建乡村应对城市文化冲击的文化韧性,实现物理空间优化与心理空间认同协同,助力乡村可持续发展 。

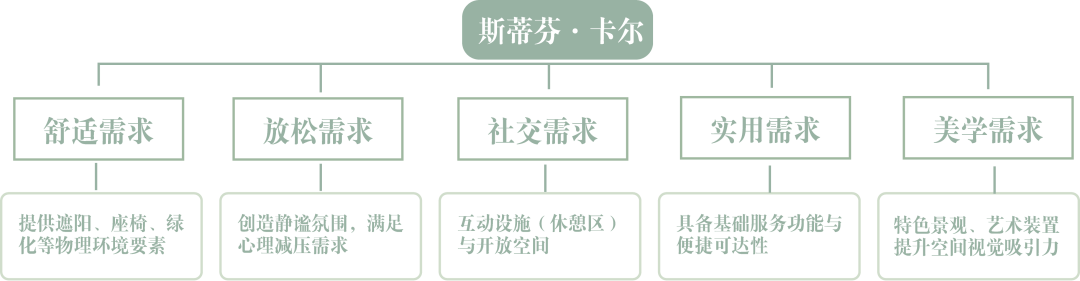

理论基础

02.场地分析

区位分析

武汉近郊石榴红村,其属亚热带季风气候,光照、降水适配多类果蔬生长,且地形平坦利于园区规划;交通上紧邻城市干道,距武汉主城区通勤便捷,可吸纳超55万/年的近郊旅游客源;产业关联层面,既依托本地采摘业40%农业产值的基础,又需借乡村振兴、三乡工程政策东风,融入生态种植、低碳设施,同时规避周边同质化竞争,联动历史文化、自然景观。

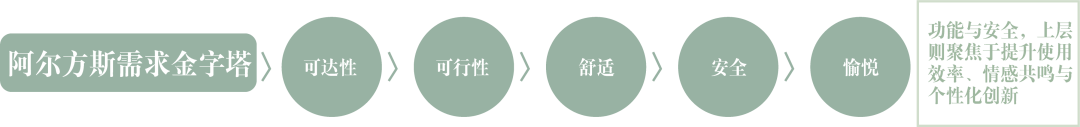

历史沿革

采摘园历史沿革呈现阶段演进特征:起源探索期,从传统农业种植区萌芽,部分农户尝试开放简单采摘体验,为后续发展奠基;快速成长期,借乡村振兴等政策东风加速扩张,拓展业态成区域旅游地标,却渐显生态、设施等问题;韧性转型期,面对自然与社会经济压力,引入技术推动生态、经济、管理等维度升级,向“可持续产业综合体”转变,探索乡村韧性发展路径 。

人群行为及活动时间分析

03.认知知觉调研

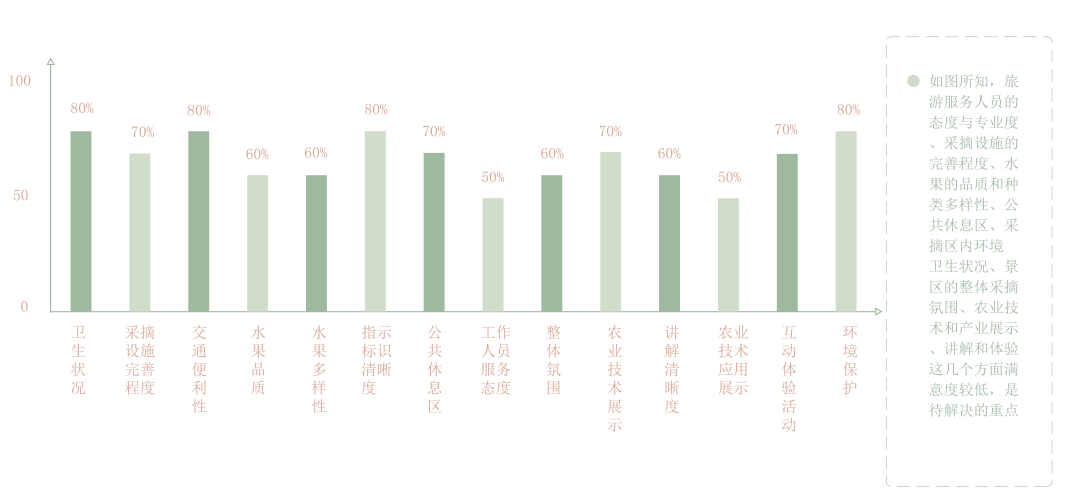

满意度调查

该图为采摘园满意度调查结果,从卫生状况、采摘设施等14个维度呈现游客反馈。卫生、交通便利性等方面满意度相对较高(部分达80% ),但工作人员服务态度、农业技术应用展示等维度满意度较低(如50% ),这些低分项成为提升游客体验、优化园区运营的重点改进方向 。

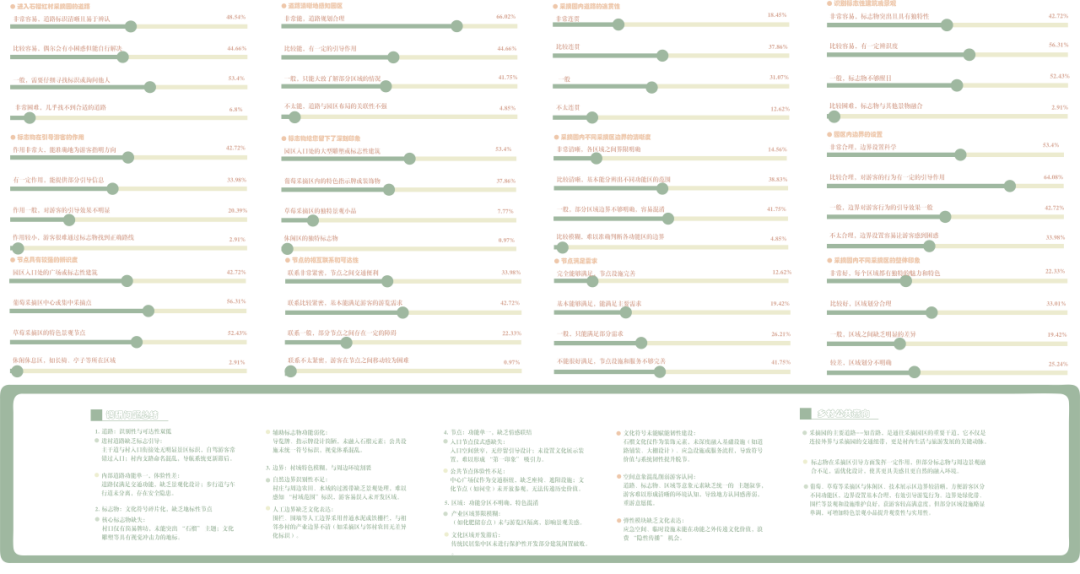

需求度调查

采摘园在基础设施(如卫生不足、道路设施老旧)、安全管理(警示标识欠缺)、服务(人员专业度参差)、业态(单一依赖采摘)、农业技术应用、景观(植物配置杂乱、观赏性弱)等方面问题,下方18条总结进一步提炼出设施老化、安全薄弱、服务参差、业态单一、景观单调等核心短板,为后续优化改造提供问题导向 。

环境意象调查

通过入园便捷度、标识引导、节点辨识度等多维度问卷数据,呈现游客体验短板,如空间布局关联性弱、标识系统功能不足、节点联系性差等。并从景观格局、标识、边界、节点、文化等维度总结问题,提出乡村分类规划思路,为优化采摘园空间设计、提升游憩体验提供依据 。

04.行为活动调研

行为活动调查

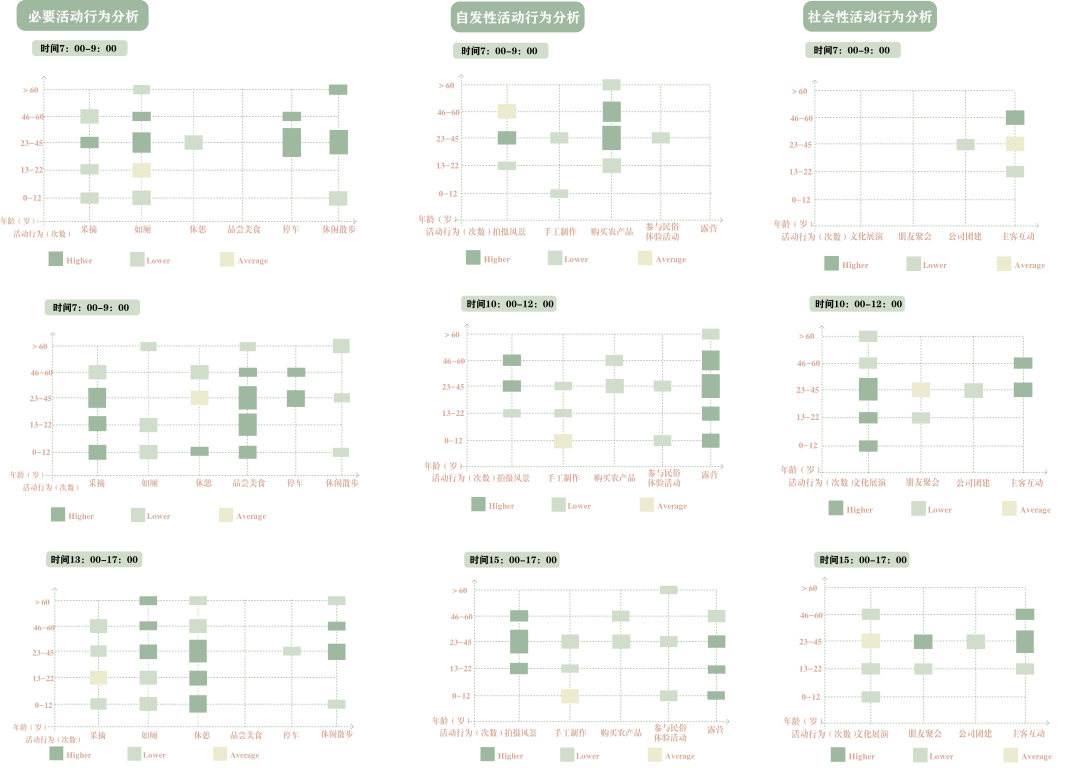

必要性活动、自发性活动和社会性活动分析

必要活动分析:大部分人群在石榴红村采摘园中的必要活动是采摘、休憩、如厕、停车和休闲散步,其中0-12岁,13-22岁,23-45岁这三个群体进行采摘活动的最多,23-45岁群体进行停车活动的最多,无论哪类群体偶是进行休憩活动的人最多。

自发性活动行为分析:23-45岁的人群自发性活动内容较多,其中可以发现购买农产品、手工制作、拍摄风景、露营的次数最多,大于60岁的人群活动内容较少,只有购买农产品参与民俗活动。

社会性活动行为分析:23-45岁的人群主要活动是文化参演和主客互动,大于60岁的群体的活动较少,只有文化参演。

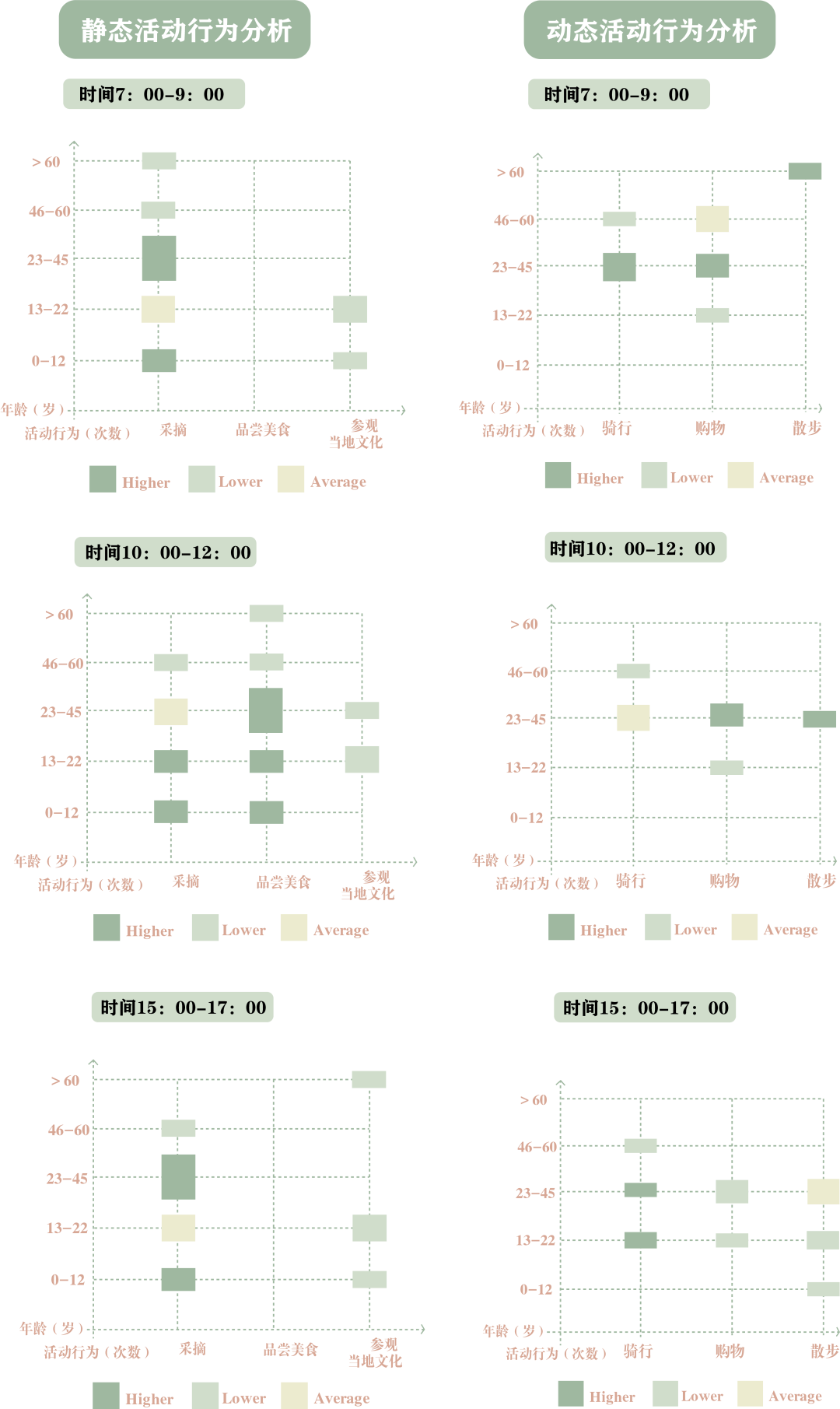

静态活动和动态活动分析

静态活动分析:人群在石榴红村的采摘园中的静态活动基本是采摘,其次是参观当地文化和品尝美食,其他能够吸引停留的空间不多。

动态活动分析:23-45岁的群体的动态活动比较丰富,其中包括骑行、购物和散步等等行为;60岁以上的群体动态活动较少,主要包括园区游览。

正面行为和负面行为分析

正面活动:13-22岁和23-45岁的群体的正面活动行为相对偏多。

负面活动:0-12岁的人群负面行为最多,其中包括随意破坏农作物、乱丢垃圾,以及占用非休憩区域;23-45岁和46-60岁的群体在付款时有插队的行为,同时无论哪中群体都有占用非休憩区域的负面行为。

05.实体环境要素调研

街道界面评估

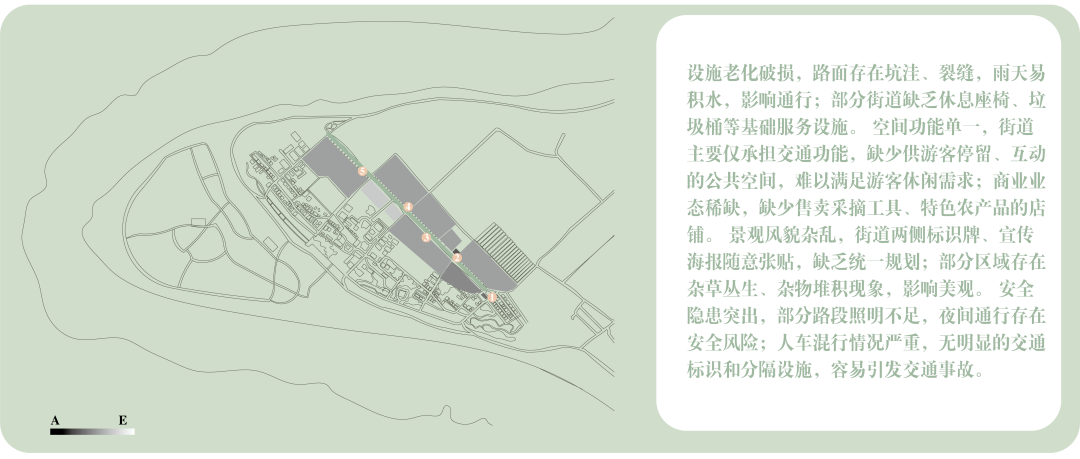

根据街道面评估提出优化措施:更新设施,修缮路面、增设排水及休息座椅、垃圾桶;激活空间,挖掘闲置地造口袋公园等,植入互动装置;补充业态,设商业小集市,引入工具租赁、特色农产品售卖等;整治景观,统一标识、清理杂物并打造微景观;提升安全,检修路灯、设交通标识与隔离护栏,规范通行 。

街道街道可步行性审计

利用Deothmap进行空间句法分析,采摘园区道路系统存在明显短板:连接值层面,主路知青路与周围道路连接值低,区域联动弱,难形成连贯游览环线,交通流畅性与可达性受影响;深度值维度,路网简单,通行路径短直却层次、分支不足,游客路线选择单一;整合度角度,知青路虽能串联核心节点,但与周边环境、景观及设施融合欠佳,部分路段通行效率低、景观体验感弱 。

座椅优化

石榴红村采摘区座位品质评估结果显示,存在诸多问题。座椅数量不足,因长期户外暴露,硬件设施破损严重,如木质与塑料椅面开裂、支架锈蚀甚至部件缺失,石凳表面粗糙有安全隐患;卫生状况差,污渍、垃圾堆积,蚊虫滋生;布局不均,缺乏遮阳避雨、无障碍等功能性设计,难以满足多元需求;且维护管理缺失,无常态化检修清洁机制,问题反馈渠道不畅,致使座位品质持续恶化,极大影响游客体验与景区整体形象 。

06.问题及策略

知觉认知调研:存在道路破损、大棚抗灾弱、业态单一、安全管理与标识缺失、空间布局混乱等问题,影响游客对园区的基础感知与体验。

行为活动调研:游客有破坏农作物、乱丢垃圾、插队、占用非休息区、车辆乱停乱放等行为,反映园区管理引导不足。

环境要素调研:基础设施老化(如道路缺维护 )、主路连接值与安全性低、车道单一,削弱园区功能性与通行效率。

针对采摘园知觉认知、行为活动、实体要素问题,策略聚焦空间与功能优化:

通过增加交往空间(布置桌椅)、创造休闲空间(配绿植水景)、建立多重功能区(动线串联体验),改善互动与休闲体验;改造采摘空间(按作物分区、增标识工具点 )、完善路面设施(导视、慢行系统 ),解决基础问题并规范行为;增设商业空间(村民销售点 )丰富业态,系统性补足环境要素短板,提升园区韧性与游客体验 。

07.方案展示

平面图展示

一是优化空间布局,设采摘准备区、分区路口,以非机动车道和休闲区串联节点,打造连贯动线,解决布局混乱;二是补足设施功能,增休闲座椅、太阳能路灯,设农业技术宣传栏,丰富体验,回应业态与设施短板;三是营造体验场景,借休闲区促进互动,规范采摘区并传递农业文化,引导文明行为,提升游览品质,系统性解决多维度问题,增强园区韧性与体验感。

效果图展示

聚焦游客“采摘 + 在地消费”及村民“多元增收”需求,规划村民特色销售空间,于采摘动线关键节点布局模块化销售亭与在地生活体验馆,构建“分散便民 + 集中体验”网络。

在采摘园人流交汇的公共区域,如休闲区、主干道休憩节点等,系统性布置兼具舒适性与设计感的休闲座椅,搭配造型别致。座椅采用开放围合式布局,营造轻松交流氛围,景观小品作为视觉焦点与话题载体,吸引游客驻足停留。通过空间营造与场景引导,打破游客互动壁垒,促进采摘之余的交流分享,让游客在休憩中自然产生对话,深化“采摘 + 社交”的体验价值,增强园区社交活力与游客归属感。

为提升游客采摘体验与园区运营效率,对采摘区进行系统性布局优化。依据不同作物生长特性与采摘需求,将采摘区划分为时令果蔬区、珍稀品种区等功能分区,各区域入口设置清晰导视牌,标注作物成熟周期、采摘要点。打造集中式“采摘工具租借区”,提供品类齐全的工具。

围绕园区不同景观与业态。串联核心采摘区、休闲广场等节点,保障基础游览效率;支线延伸至隐蔽花田、农俗工坊,搭配指示牌引导探索。游客可沿主环快速体验经典项目,或循支线发现小众打卡点,通过动线分流与场景切换,实现“高效游览”与“深度探索”的体验融合。

采摘园公共区科学规划绿植,步行道植高大乔木与花灌地被,休憩区以低矮灌木围合并种芳香植物。按季相配置色叶与常绿植物,通过多层次景观与芳香、遮荫设计,让游客借视觉、嗅觉等自然体验放松身心。

在园区主干道与岔路口标注景点方位与距离,夜间配合太阳能路灯提升可视性;沿景观带规划独立自行车道,铺设防滑彩色沥青,设置隔离护栏,与步行道分流。

08.展板展示