重庆大学艺术学院环境设计专业2025届本科生毕业设计作品展

发布时间:2025年8月13日 分类:毕业设计 浏览量:1041

前言

岁月如梭,四载韶华在笔尖与图纸间悄然流转。2025届环境设计专业的莘莘学子们,怀揣着赤诚与热忱,相聚于重庆大学艺术学院,共同度过了这段浸润汗水、闪耀灵光的青春旅程。寒来暑往,甘苦与共,在教室里的思想碰撞、在自习室的挑灯夜战、在场地间的实地丈量,都熔铸成彼此成长路上最珍贵的印记。

在学院7位导师的倾心指导下,34位毕业生历经数月潜心钻研,始终坚持专业性与研究性并重,深入项目现场进行详实的实地踏勘与调研。从概念的萌芽、方案的反复推敲深化,到最终成果的精彩呈现,每一步都凝聚着对专业培养目标的深刻理解与不懈追求。

这一次毕业设计,不仅是对四年学习成果的庄严献礼与集中展示,更是学子们向呕心沥血的导师们致以的最崇高敬意。它标志着本科学习生涯的完美落幕,也象征着人生新篇章的盛大开启,学子们将带着对环境、文化、社会的深刻洞察与设计者的责任,踏上新的征途。

01 数智化旧城更新

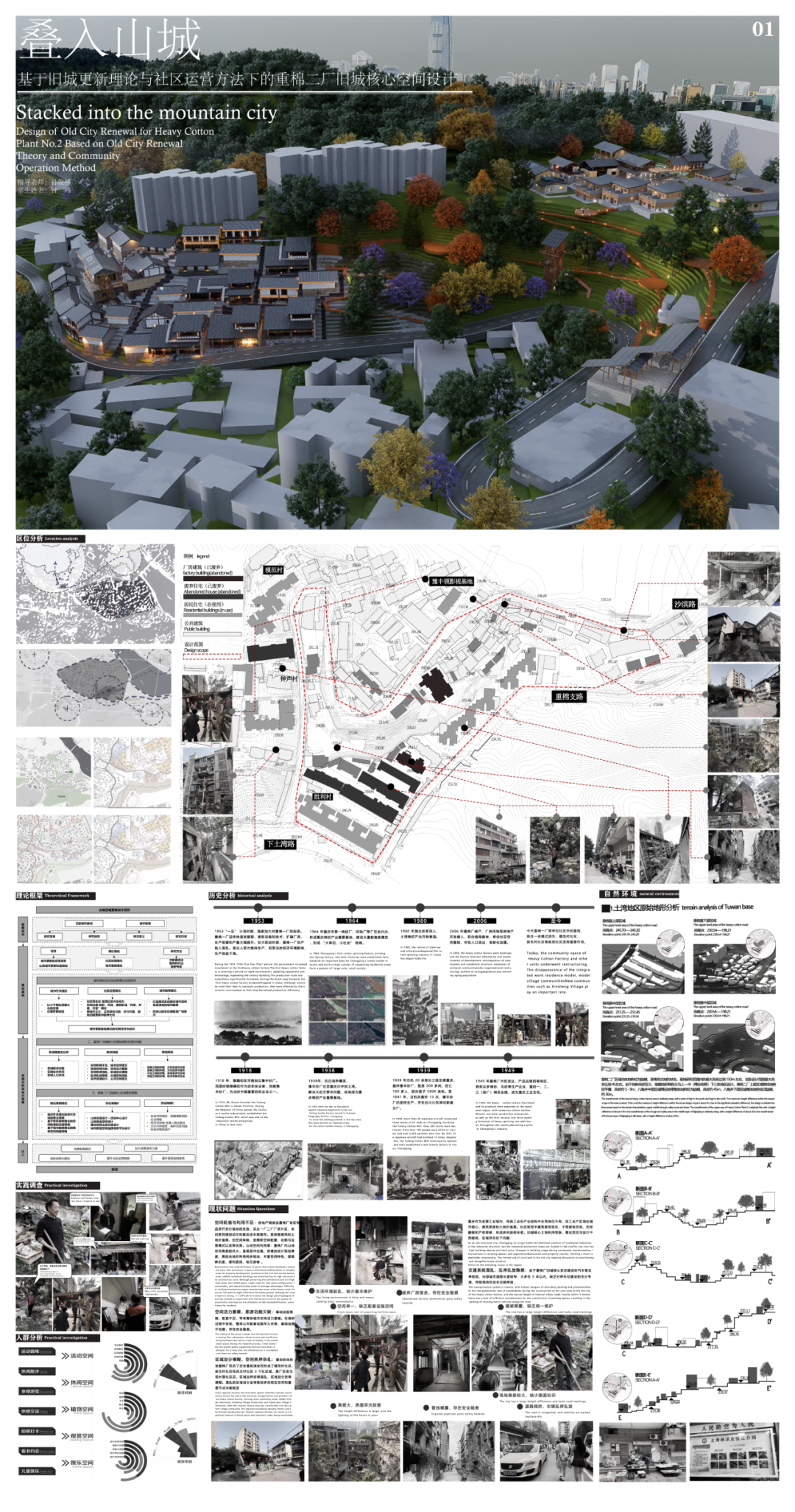

叠入山城

——基于旧城更新理论与社区运营方法下的重棉二厂旧城核心空间设计

学生:钟一鸣

指导老师:孙俊桥

设计说明

本项目立足重庆沙坪坝区上土湾重棉二厂片区,以城市更新为契机,深度挖掘其毗邻高校、文旅地标及地铁枢纽的区位优势,聚焦承载城市记忆的老旧城区转型需求。秉持城市针灸理念,以社区可持续运营为核心,通过系统性规划激活5万平存量空间。项目以山地民宿、商业街、景观步道为核心业态,融合川渝传统建筑智慧与现代设计语言,在尊重场地100米立体高差肌理的基础上,构建“垂直生长”的城市空间体系。商业街延续吊脚楼风貌,以台梁斗拱式建筑重塑山地商业场景;民宿集群植入棉纺织研学体验,打造开放与私密交融的院落空间;景观系统依托三角桁架与之字形步道,串联生态与人文景观节点。项目通过业态复合、功能叠加与空间织补,不仅有效解决区域居住拥挤、商业缺失等民生问题,更以文化赋能、生态修复与经济激活的多维路径,探索山地城市老旧社区“微更新”的可持续发展模式,为传统城区注入新活力,实现城市记忆传承与现代生活品质提升的共生共赢。

02 工业遗产保护与再利用

钢影重构

——重特工业历史的数字化叙事性转译与展陈空间设计

学生:靳煜

指导老师:项之圆

设计说明

本设计通过叙事环境的策略,围绕重庆特殊钢铁厂的发展历程,以三座原厂房为叙事载体,构建出一个空间化、多维度、可交互的历史体验系统。展览依托1919–1999年钢厂的三个发展阶段,结合厂区原有地势与结构,设计了递进式的参观流线,借助空间的升降、材质与光影变化,模拟时代的起伏与记忆的层层展开。项目综合运用历史档案、三维建模与虚拟互动技术,从厂区演变、生产工艺、产品转型、工人生活四个维度立体还原钢厂面貌,营造出一个沉浸式的工业记忆场所。在其中,空间不再是信息的背景,而成为叙事的主动角色,引导观众在穿行中理解工业发展的复杂性与人的能动性,实现历史的再激活与社会记忆的重构。

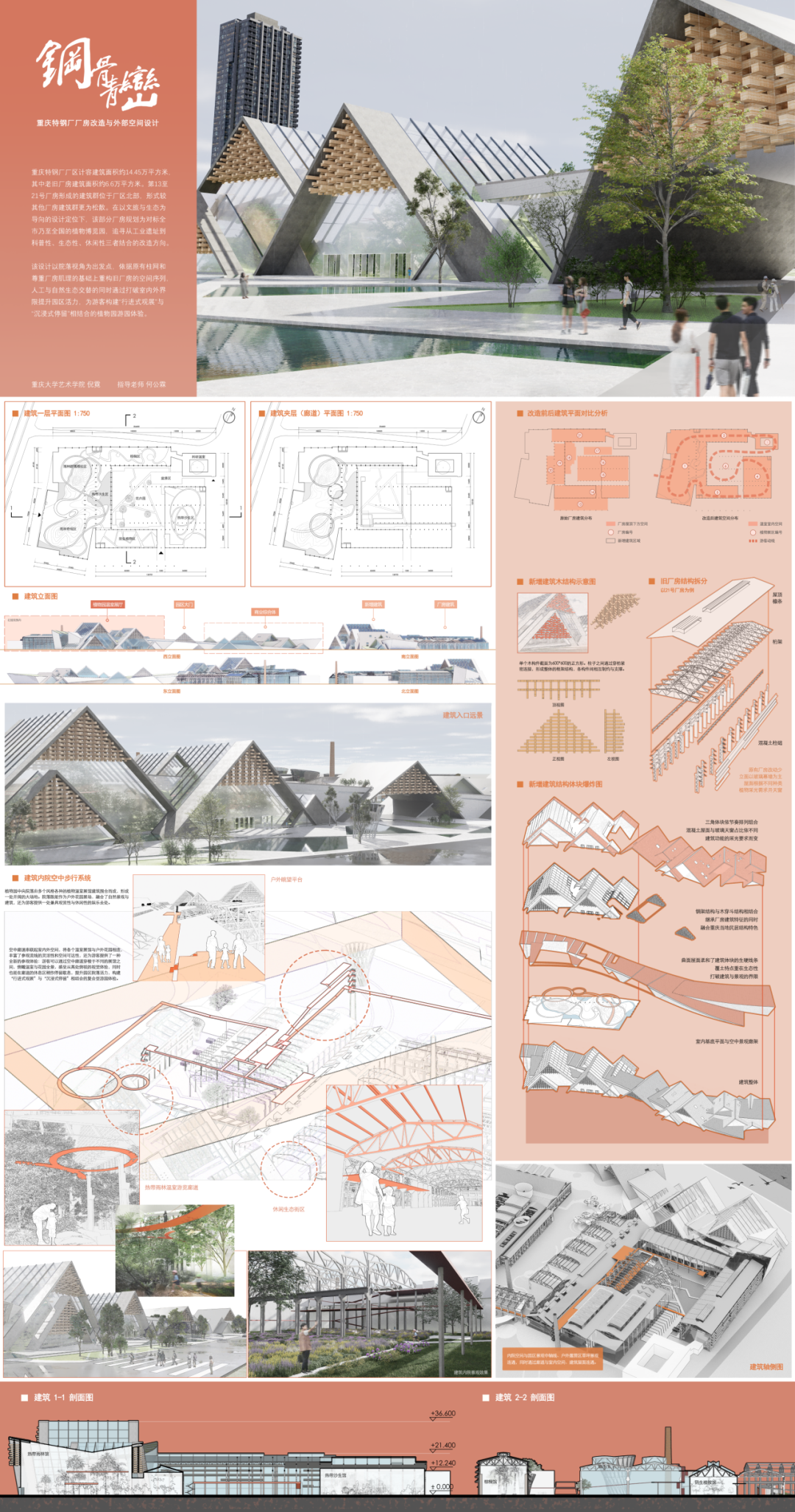

钢骨青峦

——重庆特钢厂厂房改造与外部空间设计

学生:薛阳、倪霓、周海琴

指导老师:何公霖

设计说明

此次设计旨在以文旅与生态为导向的设计定位下,通过对该区域重新规划与厂房改造,打造一个集世界植物博览园、特钢工业酒店、文化博览综合体为一体,与具有巴渝特色文化的磁器口古镇和红色文化代表的歌乐山文化旅游景区共同组成最能体现重庆特色的嘉陵江畔的城市地标。

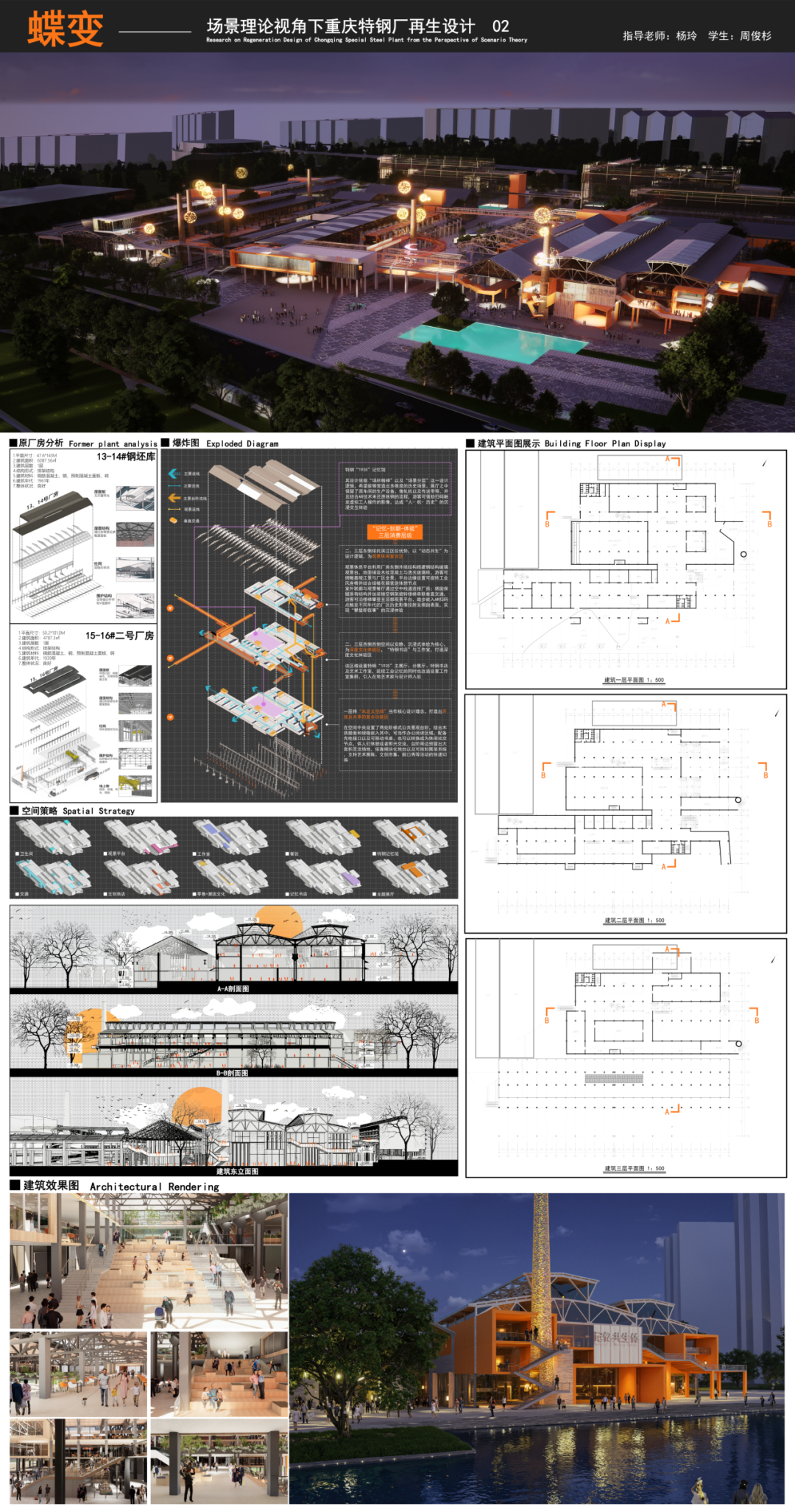

蝶变

——场景理论视角下重庆特钢厂再生设计

学生:周俊杉

指导老师:杨玲

设计说明

本次设计以“工业记忆赋能、场景价值共生”为核心目标,通过借鉴场景营造理论的思路,营造出集文博艺术、文化体验、情景商业、总部办公、音乐演艺、街区乐购、美食品鉴等复合业态为一体的复合式文旅新场景综合体。设计以“新旧共生、高效互联”为目标,构建协同共生的空间叙事体系;同时面向旧文化消费群体和新文化消费群体,营造四大主题复合式业态集群;并利用时间维度,激活八大外部空间的多重演绎效果,构建多元化的文化消费场景;最后采用模块化空间设计策略,利用动态场景驱动弹性运营,使厂房内部可快速切换为展览、市集或演出模式,适应多样化活动需求,以催化场景活力。

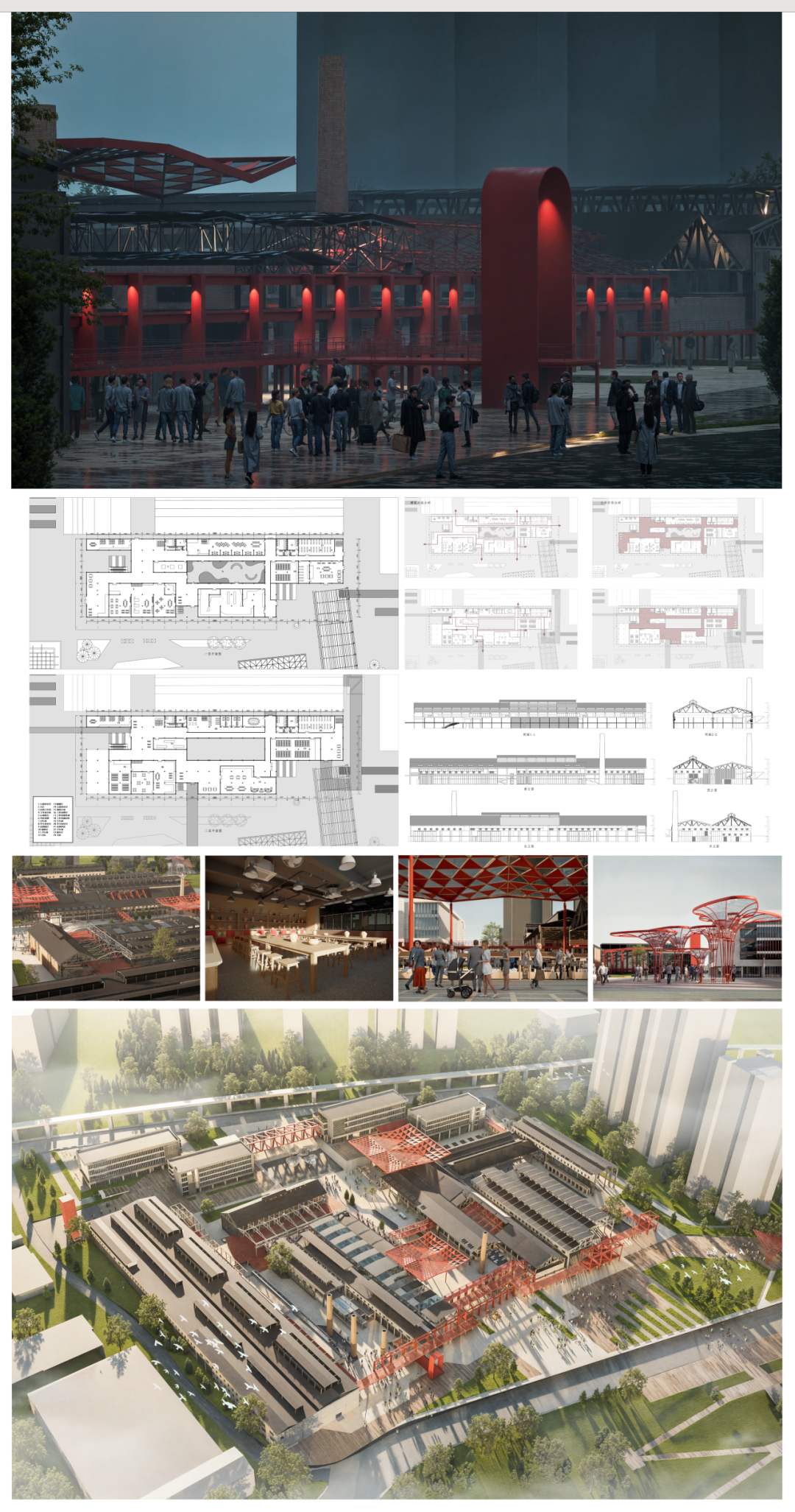

钢铁·记忆

——空间叙事导向下的重庆特钢厂工业遗产更新设计

学生:马皓盈

指导老师:杨玲

设计说明

本设计以重庆特钢厂工业遗产为基址,通过空间叙事手法将原有钢构、厂房肌理与现代设计融合,打造沉浸式文化体验。保留工业痕迹的同时植入策展空间、文创商业等年轻业态,构建兼具历史温情与未来活力的文旅综合体。设计旨在唤醒钢铁记忆,重塑片区为连接过去与未来的“文化共生体”,为城市工业更新提供新范式。

指导老师:孙俊桥、杨玲、何公霖、项之圆

图片来源:2025届环境设计本科生