临界观测|中国美术学院创新设计学院2025毕业展——计算艺术研究所:机动设计B工作室

发布时间:2025年7月23日 分类:毕业设计 浏览量:1619

七十二变|临界观测

创新设计学院2025毕业展

计算艺术研究所

Institute of Computational Arts

寰宇大模型

Universal Model

中国古代文人曾用“涌现”表达体会文字的更深含义。而上世纪80年代以来,中文“涌现”用于翻译英文“Emergence”一词,从而赋予其更多哲学上的含义。随着人工智能语言大模型的快速发展,可以发现在一些小模型中不存在但在大模型中出现的涌现能力,佐证了简单个体行为的大量组合可以涌现出复杂的集体行为。2025年的毕业设计,伴随着计算机及AI技术的爆发式发展,使得我们可以更便捷地基于单一个体出发模拟和构造群体大模型复杂系统,进一步设计并推动整体与部份之和的关系、各部份间非线性的相互关系、自组织与自适应的涌现现象的产生。

计算艺术研究所毕业作品展示

Graduation Projects Display

机动设计B工作室

<五音调生 Five-Tone Balance>

项目成员:谭秋雨 翁嘉怡 陈璞生

指导老师:陈梦阳 范佳敏

作品简介

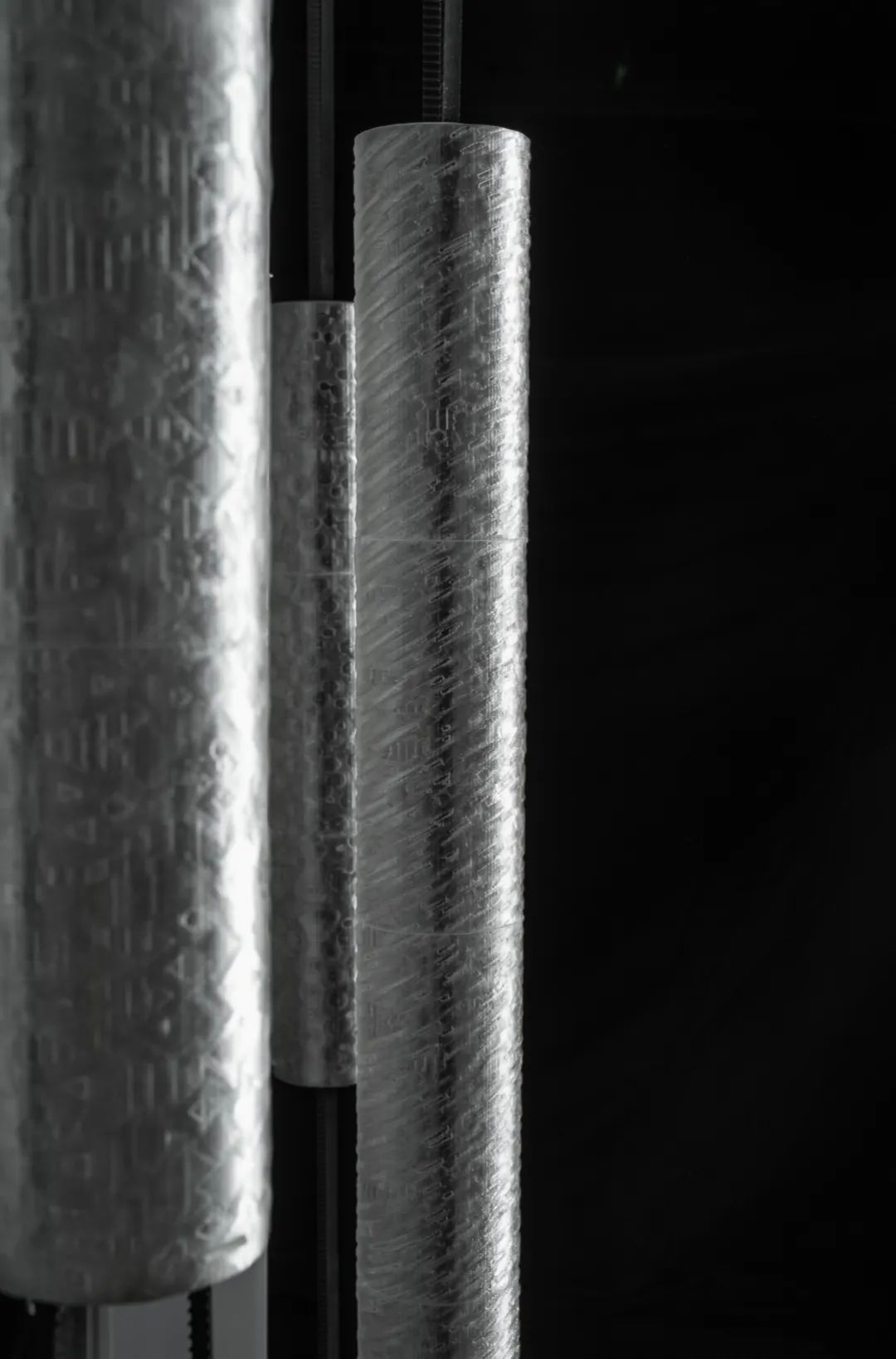

《五音调生》聚焦于当代社会“深度注意力”缺失的现象,融合中医五音疗法与阴阳二十五人理论,设计完成了一个个性化的五音疗愈空间装置并通过交互引导体验者步入宁静专注、身心放松的环境,开启一场内在的疗愈之旅。

在交互过程中,系统通过采集参与者念读十个五音汉字时的音频频率,智能分析出所属的五音人型。根据人型特征,装置为交互者对应生成具有疗愈作用的五音音乐,辅助引导其思绪内敛与深度思考。与此同时,屏幕上的视觉内容与装置外围机械装置的运动节奏,与音乐动态同步,营造出多感官融合的沉浸式体验,增强情绪共鸣与心灵感受。长期疗愈可以帮助个体在日常环境中重建深层注意力状态,舒缓压力、安抚情绪,甚至激发灵感与创造力,逐步实现身心的深层调养与内在平衡、养成“深度注意力”状态。

▲ 作品图(左右滑动)

▲ 展览现场图(左右滑动)

▲ 作品视频

<以器观道 Dao in Form>

项目成员:李春淼 陈瀚 陈静蕾

指导老师:陈梦阳 范佳敏

作品简介

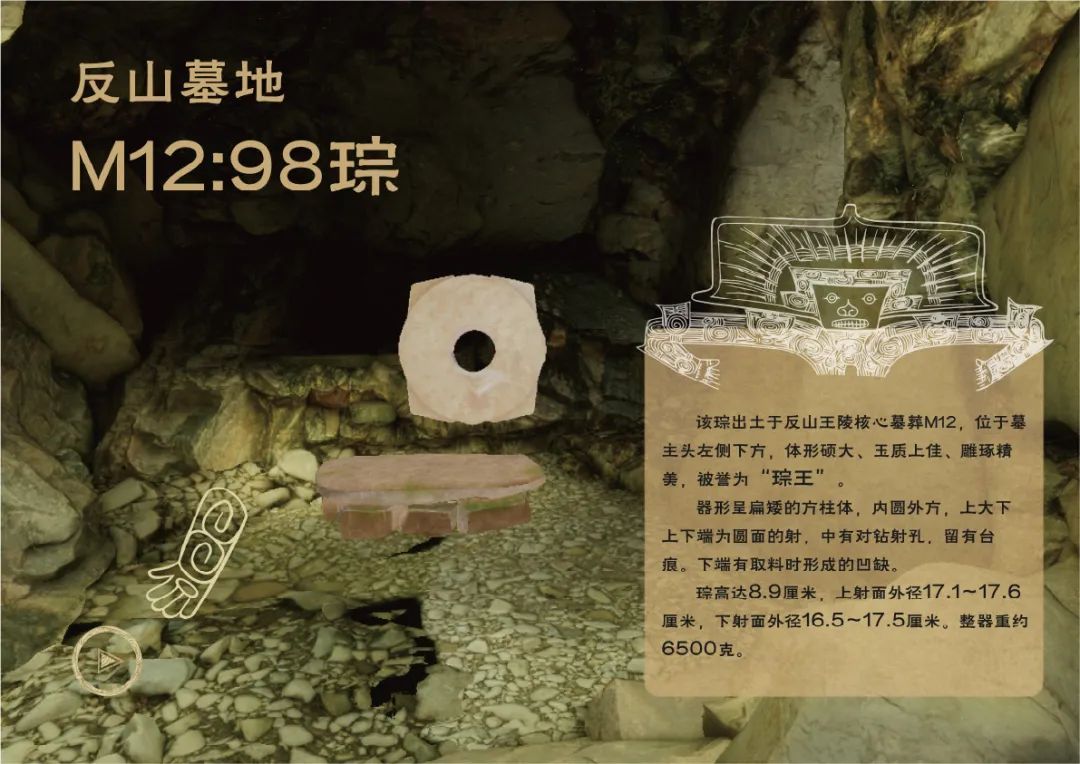

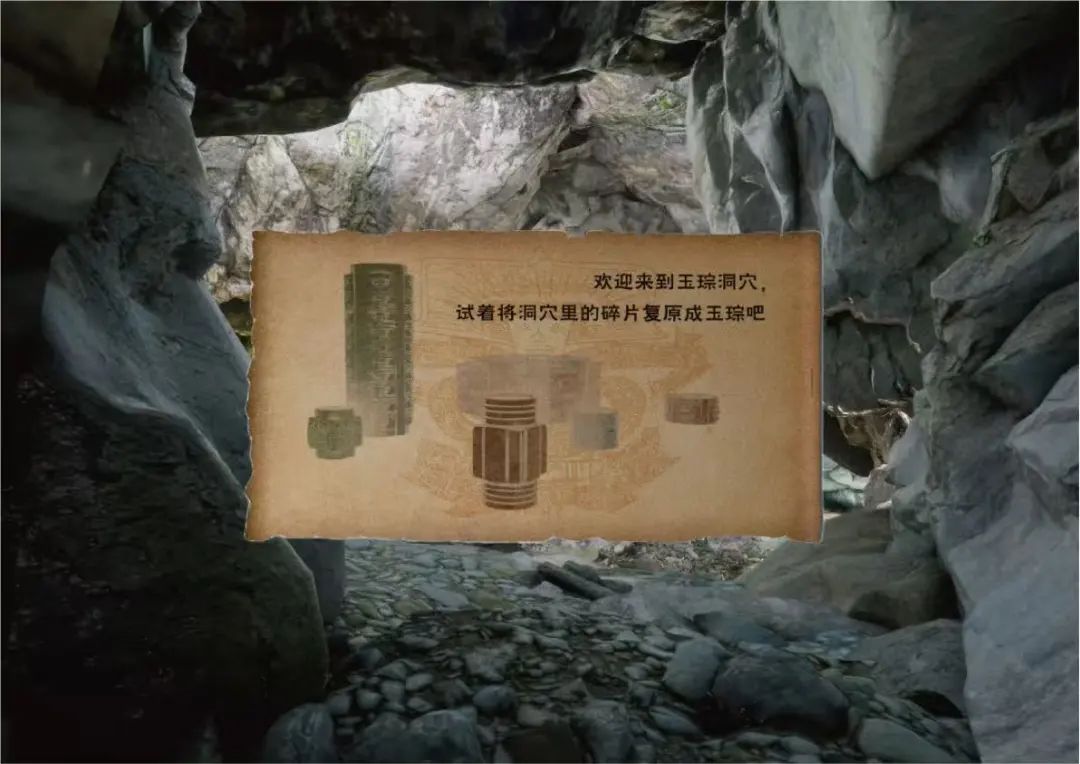

本作品以良渚文化核心礼器玉琮为研究对象,整个装置分为三个互动区块:碎玉寻琮-玉琮修复、器通天地一良渚文明溯源、纹面交感一良渚兽面纹生成,由统观众作为“观赏者"的身份转变为“参与者”,构建"考古发现-文化阐释-仪式重构"的数字化叙事框架。基于具身认知理论与文化遗产的活态传承理念,采用模块化交互系统设计,通过虚实融合的沉浸式体验,实现从器物认知到文化认同的价值转化路径。

▲ 作品图(左右滑动)

▲ 作品视频

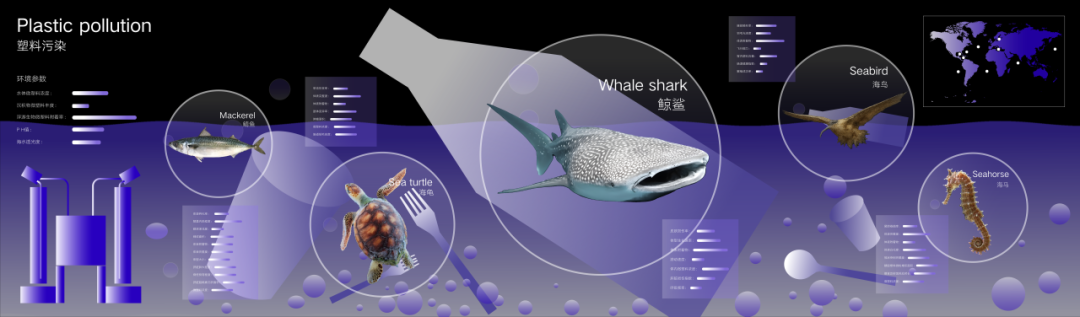

<异变:__% · Mutation: __ % >

项目成员:吴倩莹 刘雨萱 叶彤

指导老师:陈梦阳 范佳敏

作品简介

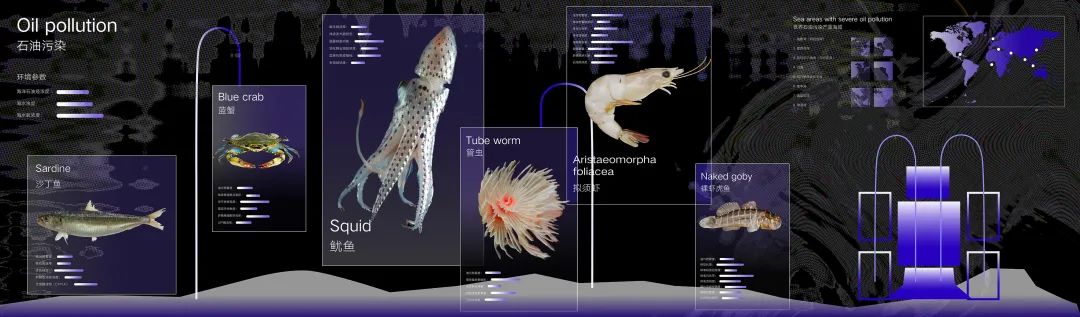

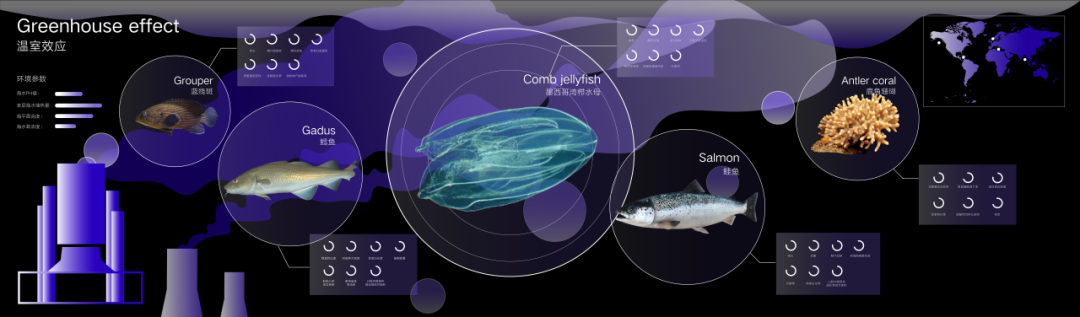

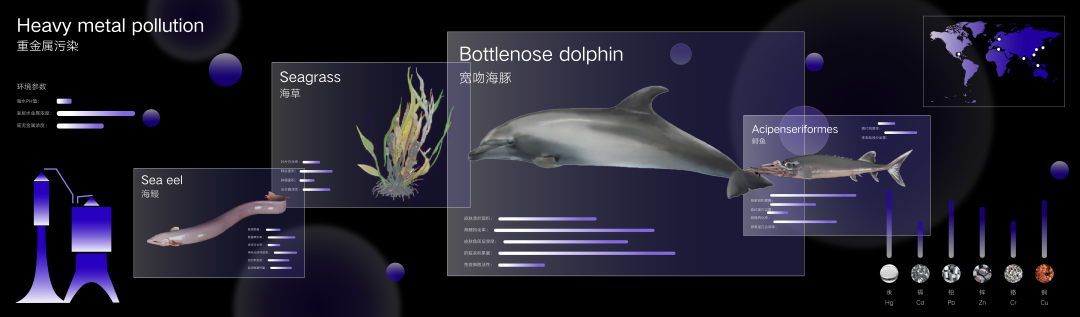

如今,海洋生态系统遭到破坏,海洋生物的生存面临了巨大挑战。“污染进化生态学”理论是在这样的污染背景下,通过整合环境数据与生物多种信息,推断未来生物的动态轨迹、形态等信息。我们通过现有的海洋信息数据库,结合相关污染进化生态学、责任伦理推测文献,对未来海洋生物形态、运动路径等进行计算推理,并使用多种技术对未来海洋生物形态测结果缺失的图像形态资料进行补充,并进行信息可视化设计。最后在责任伦理理论视域下结合推测产出一套交互装置,在互动的过程中,观者将扮演操纵污染排放的角色,其互动行为将直接影响“海洋监控”内的生物的进化形态,以此激发人们对环境污染、海洋污染的重视,思考与海洋,污染的关系。

▲ 作品图(左右滑动)

▲ 作品视频

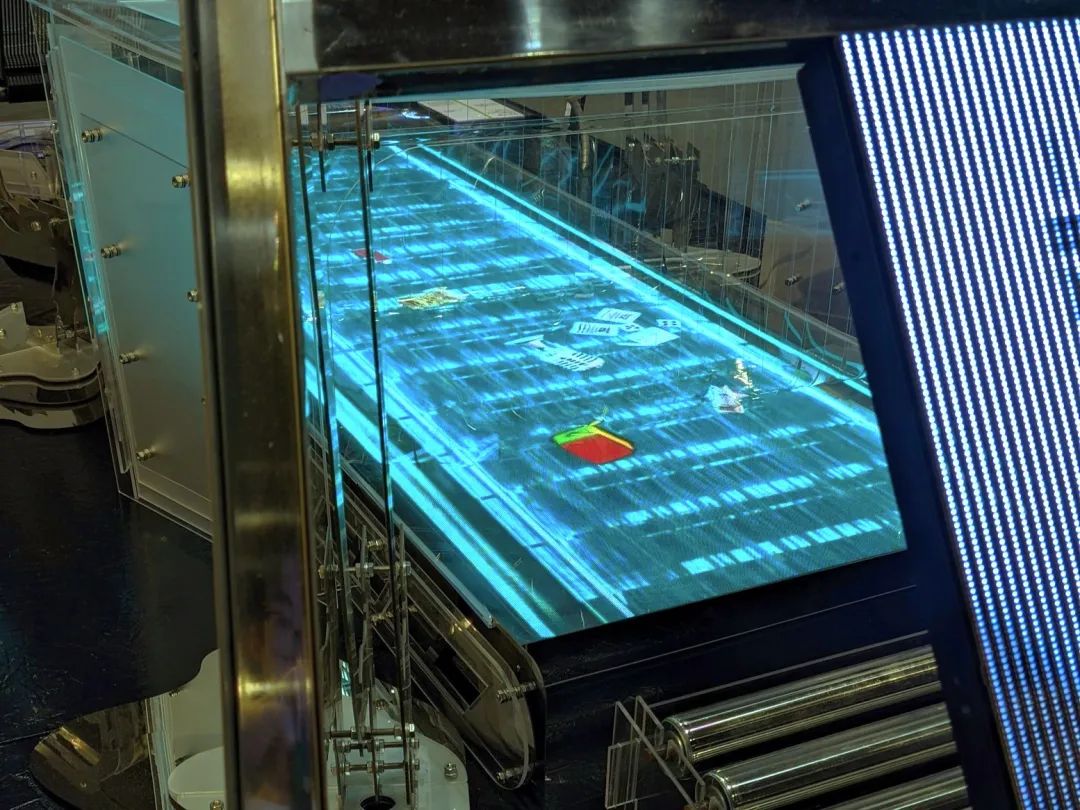

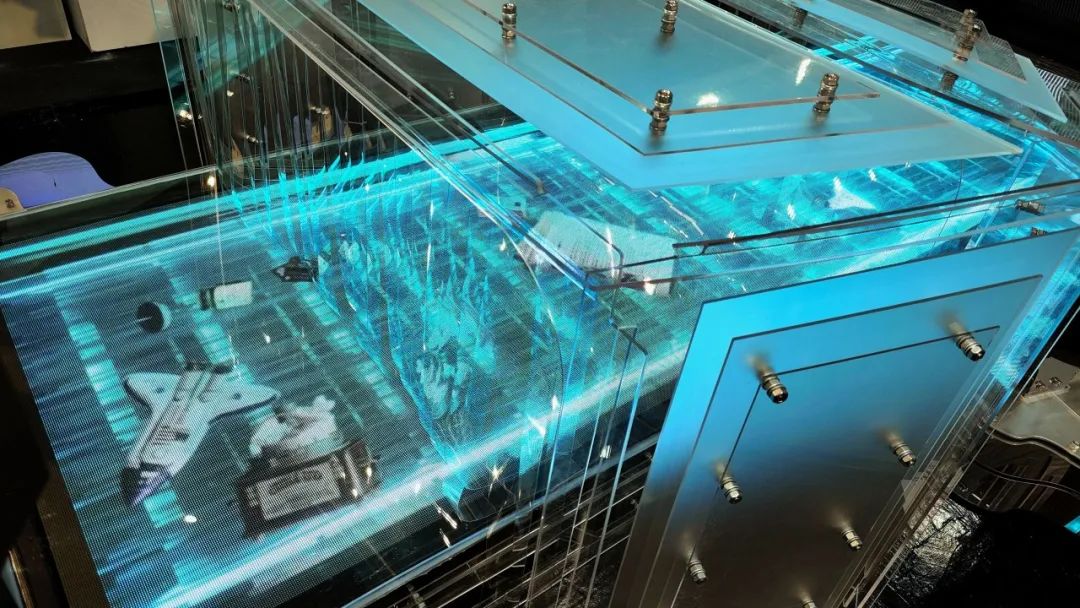

<再观象 Re-observation>

项目成员:沈堃昊 冯诺恒

指导老师:陈梦阳 范佳敏

作品简介

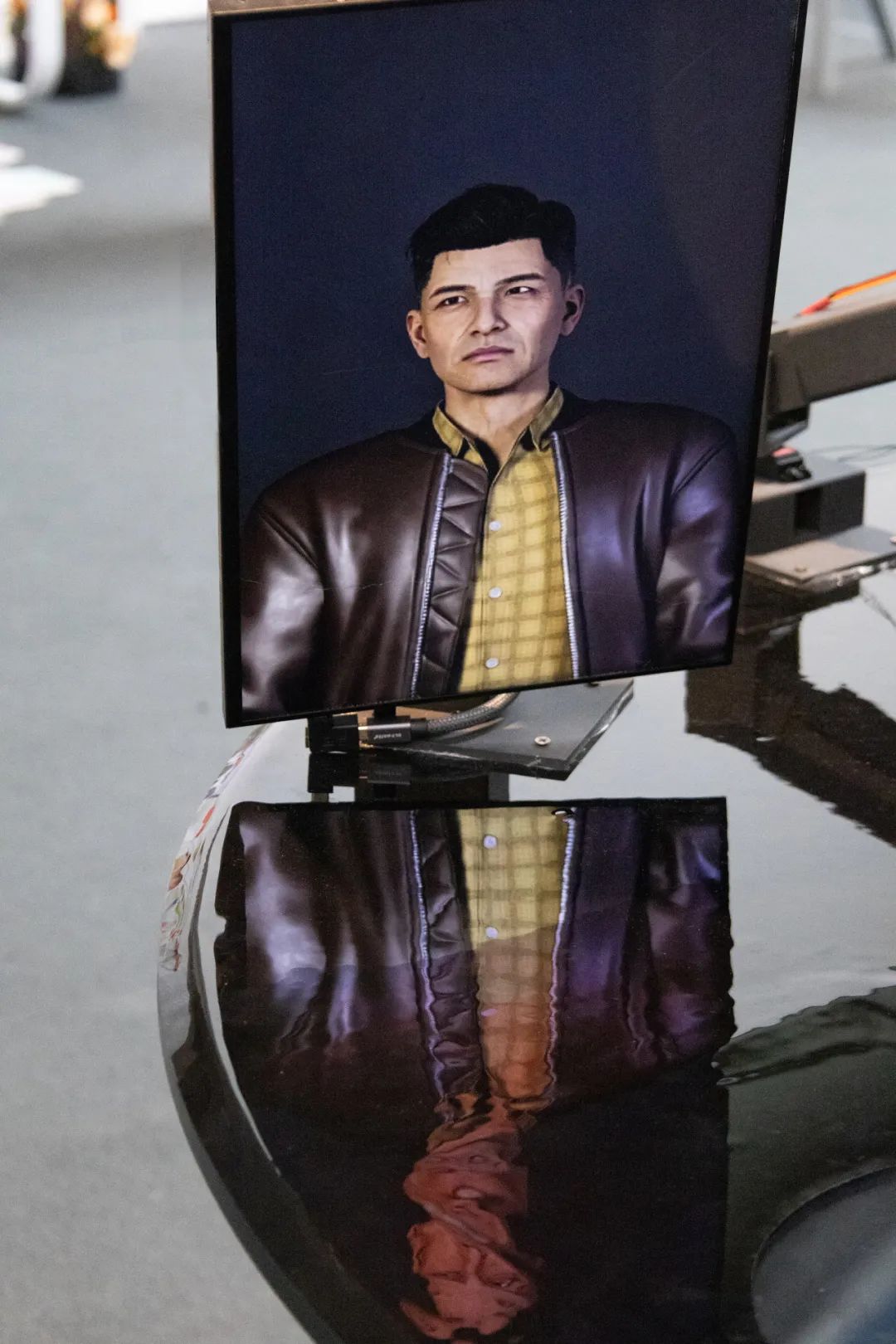

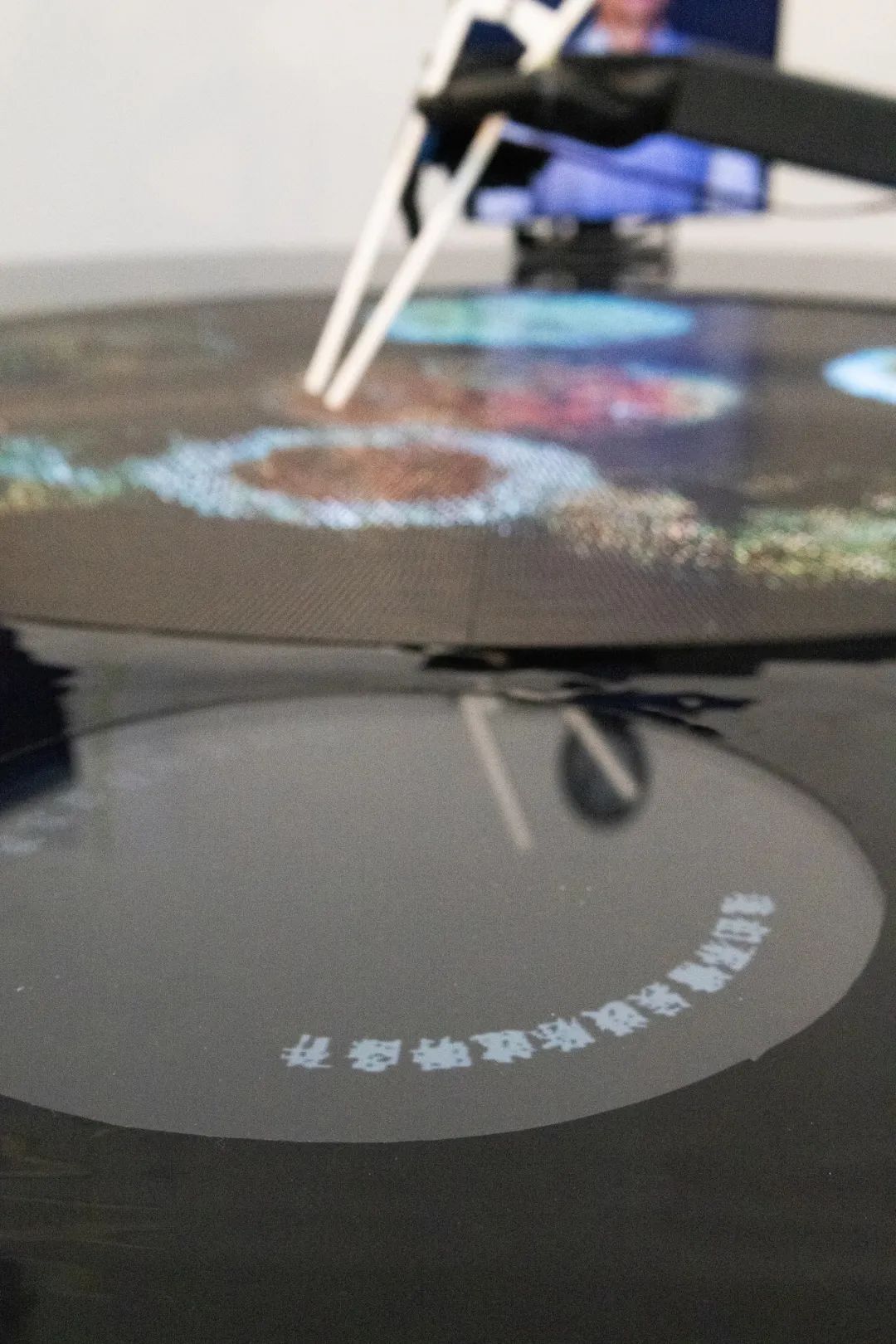

在后人类境况的概念中,信息的涌现与传播之间的界限在各种媒体技术的快速发展下都变得模糊,甚至混杂成一种荒诞化的想象,装置呈现了人类如何利用技术来满足对未来信息过滤模式的渴望和对于新互联景况的憧憬。再观象作为误导性信息的集合,以此为切入点解释新闻舆论媒体的导向意义以及信息筛选的必要性。 装置作品通过AI技术生成事件相关物件的虚拟模型库,并借助UE5引擎实现实时三维渲染,创造出一个融合物理装置与数字内容的混合场域。观众通过语音交互触发传送带装置的动态响应,而侧屏的虚拟直播间则将历史物件商品化,配合AI生成的解说文本,共同构成一个真假难辨的信息生态系统。旨在引发观者对信息真实性、媒体导向和技术伦理的深层思考。

▲ 作品图(左右滑动)

▲ 作品视频

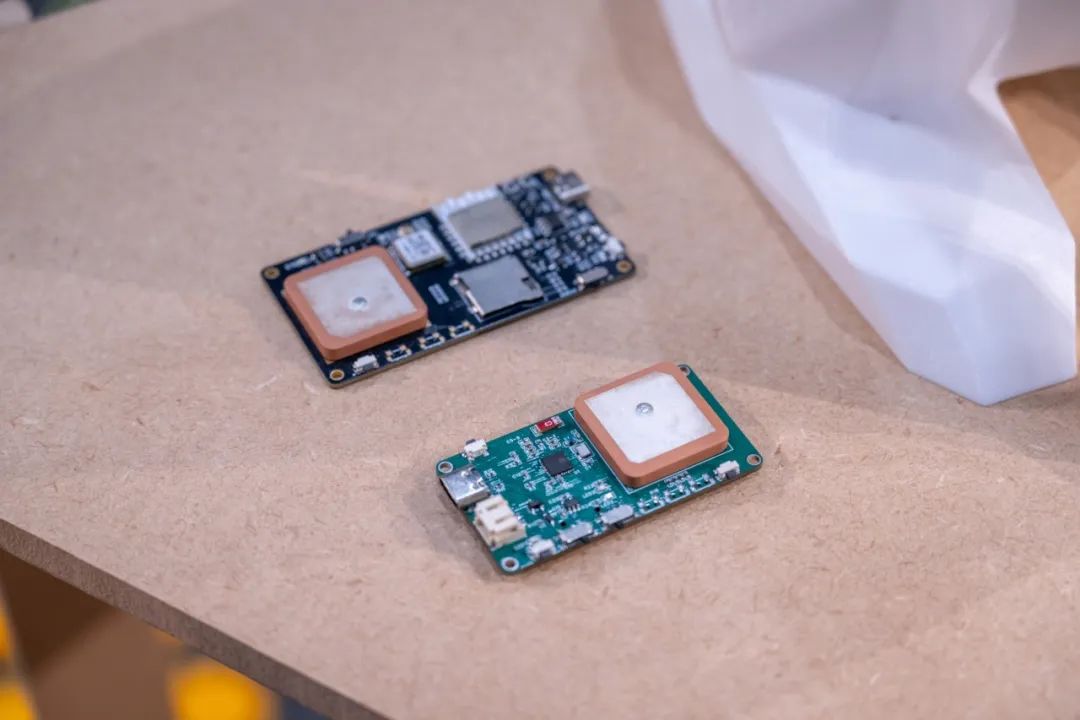

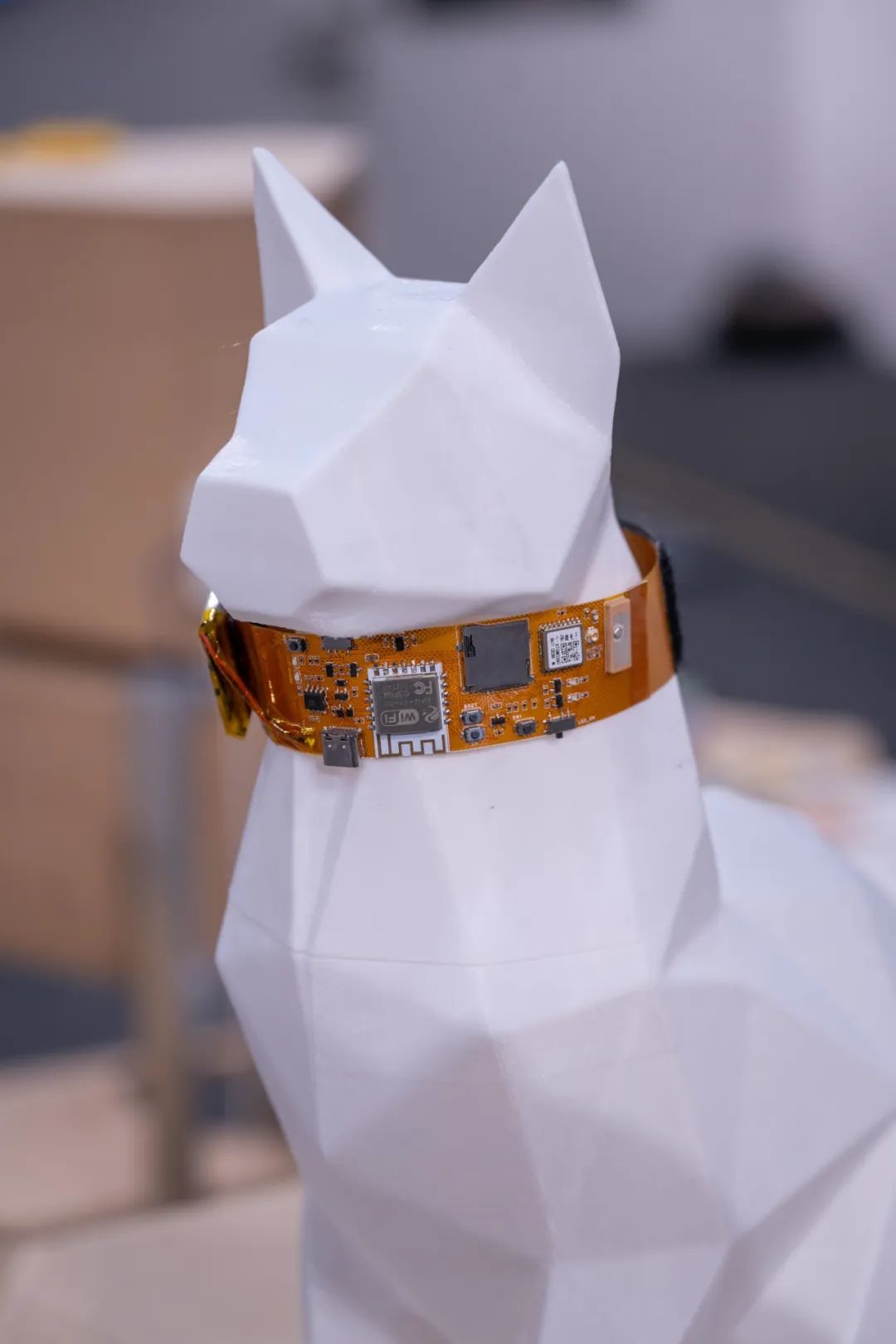

< 猫友迹 PAWPALS>

项目成员:陆俊荣 张露桐

指导老师:陈梦阳 范佳敏

作品简介

《猫友迹》是一套基于多模GNSS定位技术的流浪猫管理服务系统,集成了猫用穿戴式定位设备、IoT流浪猫站点与多端APP,为城市流浪猫问题提供数据驱动的解决方案。

本项目尝试优化流浪猫照护效率,在方法论上结合非人类中心主义与共生理念,体现对动物权益的尊重。通过APP鼓励公众参与流浪猫的日常维护和在流浪猫保护社区内展开协作,营造关爱生命的社会氛围,提高公众对流浪猫问题的关注。项目有助于控制流浪猫数量,减少与人类环境的冲突。通过数据驱动的智能化管理手段,提高TNR资源利用,降低人力成本投入。设计亦关注产品工艺与结构合理性,采用柔性FPC、模块化设计等方法,确保穿戴设备轻巧耐用、站点可维护,保障系统具备推广复制的可能性。

▲ 作品图(左右滑动)

▲ 作品视频

<聚光·流转 >

Concentrated Light · Flowing Transitions

项目成员:朱婧旖 陆颖

指导老师:陈梦阳 范佳敏

作品简介

“聚光·流转”是一款针对MBD儿童注意力缺陷问题设计的游戏。在游戏化疗愈方面,它融合注意理论、认知负荷与心流理论,构建动态任务机制和渐进难度系统。通过探索、解谜、任务完成等环节,引导MBD儿童锻炼注意力,实现角色成长与认知提升。在感官融合上,游戏有诸多体现。画面运用高饱和度色彩、流畅动画,带来强烈视觉冲击;搭配充满动效感的背景音乐和适时音效增强听觉体验。降低操作难度与认知负荷,维持儿童注意力,提升学习效果和情感体验,让他们在游戏过程中得到有效训练和积极的情感激励,实现寓教于乐。

▲ 作品图(左右滑动)

▲ 作品视频

<家聚 Judge>

项目成员:陈之凡 戴邑帆 徐沁蕊

指导老师:陈梦阳 范佳敏

作品简介

现代社会中,谈到凝视我们容易想到性别话题,但是其实家庭中也存在凝视,家庭中的凝视对个人的成长有巨大影响。家宴作为家庭活动的典型代表,承载着丰富的文化内涵与情感交流,同时也是家庭凝视的集中展现场景。中式家宴里,长辈与小辈之间存在着鲜明的权力结构与角色期待差异,长辈对小辈的凝视体现为各种显 性或隐性的评判与期望,这种现象深刻影响着家庭内部的情感互动与个体的自我认知构建。《家聚》是一个以“家庭凝视”为主题的情感交互装置,以“家宴”为场景,通过机械臂、数字影像和姿态识别技术,模拟家庭凝视的规训机制,旨在让观众亲身体验家庭凝视的复杂情景和影响,引发对规训、身份与自我的反思。

▲ 作品图(左右滑动)

▲ 作品视频

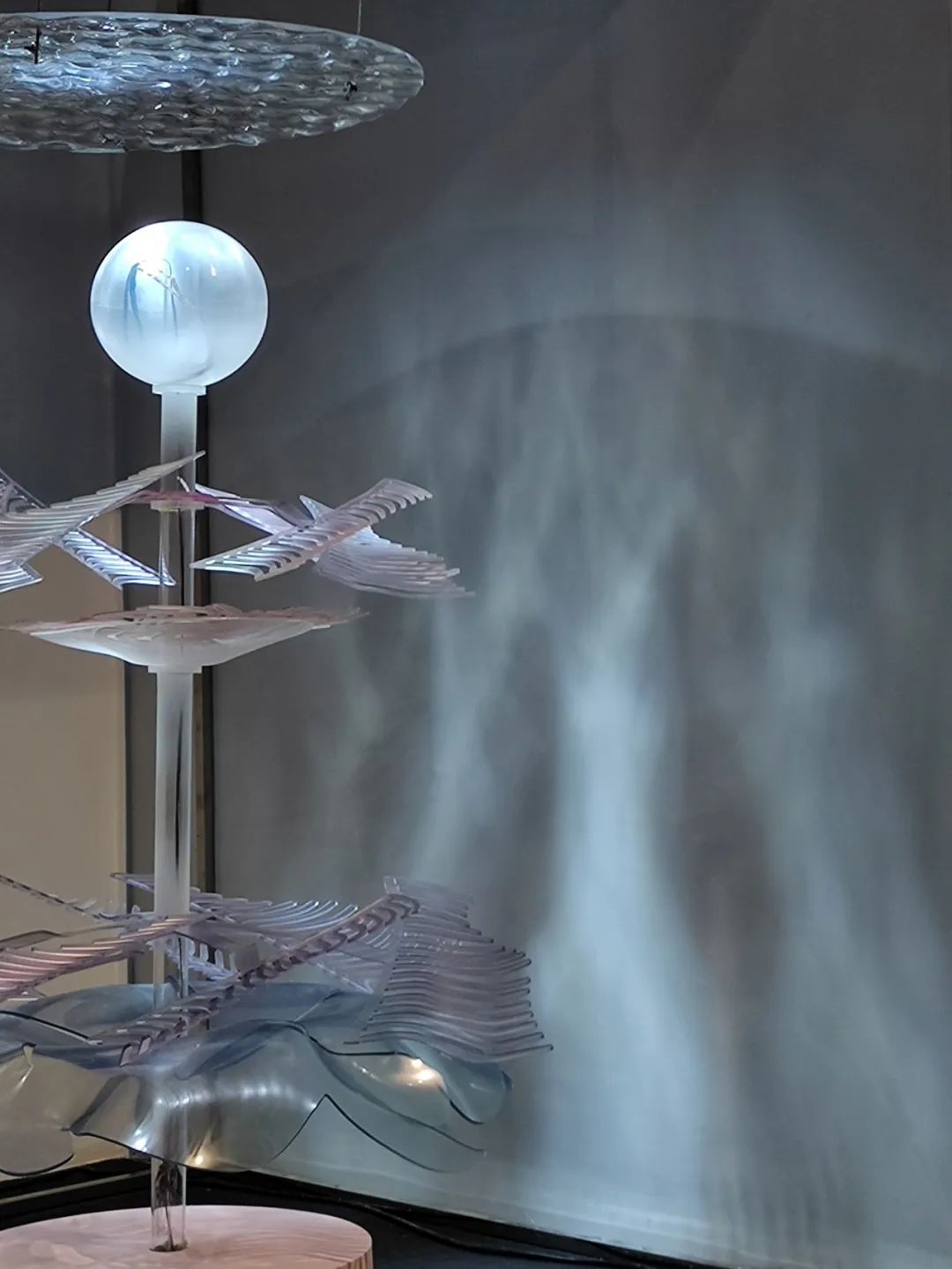

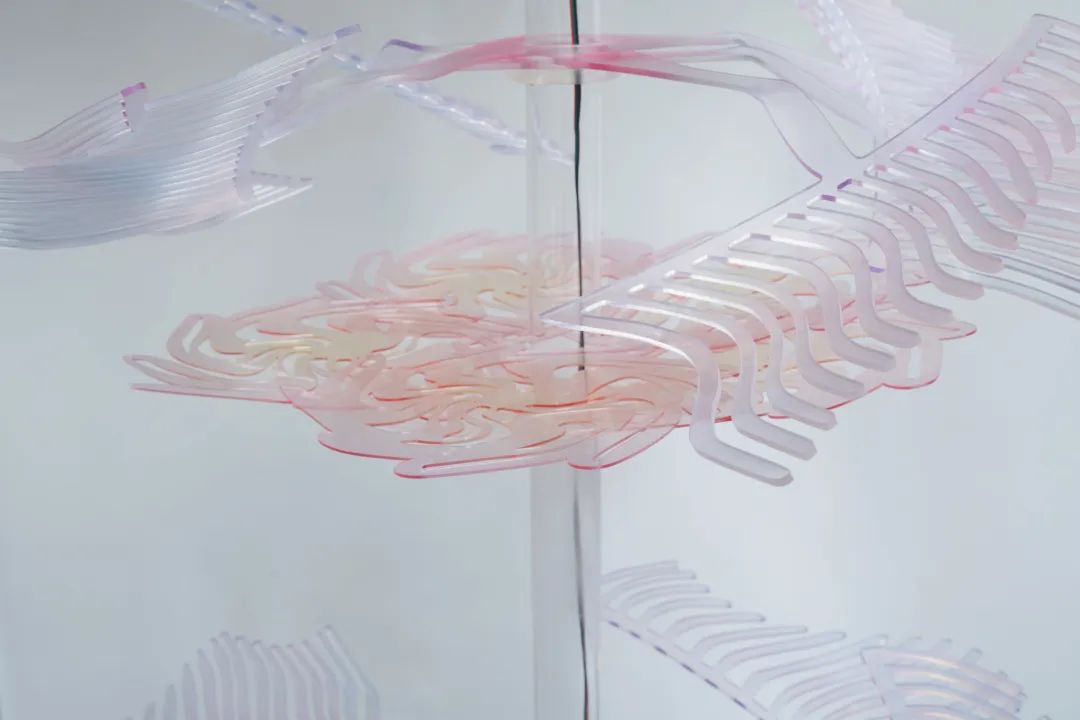

<蚌生 Birth of Clam>

项目成员:张天爱 周芷琪

指导老师:陈梦阳 范佳敏

作品简介

当今社会生产力与生产关系之间的平衡岌岌可危人人都在生产过程中,人人均有生产压力。无论狭义还是广义,其中低能量的困扰,社会的繁杂,遗忘的初心,不断变化莫测的心境带来的不安全感,都需要一个平衡点,一处滞留地。从本我出发,以蚌为支点,身体为媒介,探讨现代人类精神力新路径。即以蚌珠为物质载体、结合生物能量传感技术的交互式情感疗愈装置。通过分析蚌珠在东西方文化中杂糅的能量象征意义,结合现代生物反馈原理,构建融合性生物形态与光影交互的疗愈装置。

▲ 作品图(左右滑动)

计算艺术研究所

Institute of Computational Arts

计算艺术研究所探讨以数据为视角重新审视万物之存在,将信息看作链接万物之载体,探索设计学、计算机科学、哲学、人类学学科交叉相乘所产生的可能。以复杂系统理论为基础,构建人工智能模型训练之方法;以算法设计为方法,计算机软硬件为技术,构建人工智能艺术化应用、生成艺术、机动艺术创作之系统。在智能化时代背景下,培养学生人机协作的学习能力,设计及应用人工智能工具进行设计创新的能力,面向数字产业、文博文旅、智能制造、艺术科技教育、商业艺术项目场景,培育面向未来的能够使用、训练和创造人工智能设计工具的、具有技术伦理反思和应对能力的创新设计人才。不断推动真实课题落地项目制教学,打造人工智能时代背景下校企协同育人新模式。

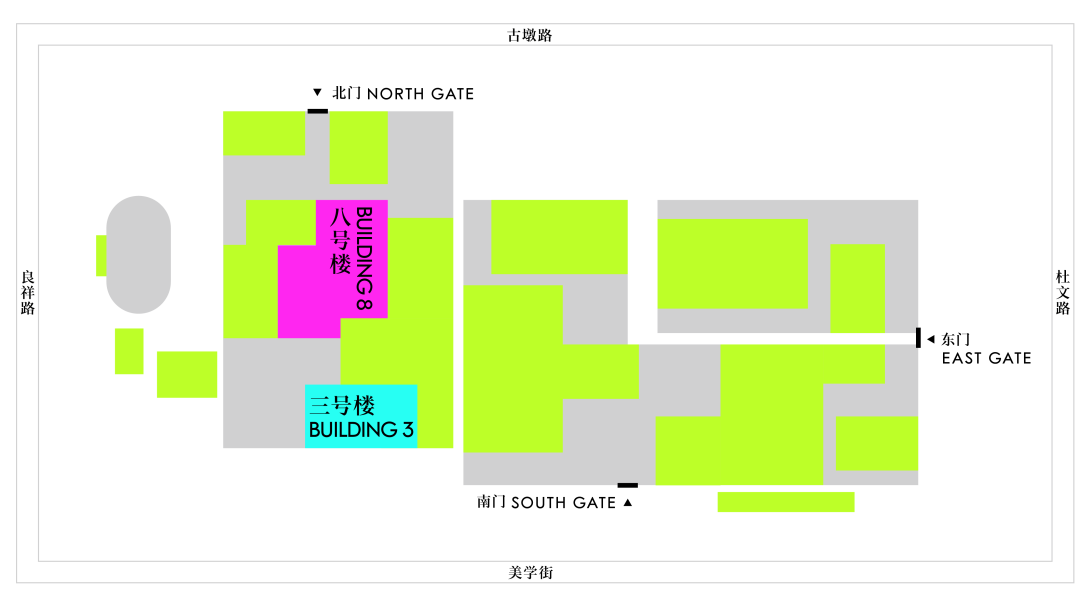

2025年6月1日-6月20日

中国美术学院良渚校区

3号楼体育馆、8号楼工坊

2025年中国美术学院毕业季展览延长观展时间公告

临界观测 | 七十二变

中国美术学院创新设计学院

2025毕业展