临界观测|中国美术学院创新设计学院2025毕业展——智能造物研究所:生物设计C工作室

发布时间:2025年7月25日 分类:毕业设计 浏览量:1539

七十二变|临界观测

创新设计学院2025毕业展

智能造物研究所

Institute of Intelligence & Creation

涌现之变

Emergence Becoming

涌现之变是存在与非存在的合作,是日常经验也是概率预言,是具体现实也是玄奥幻觉,是主动记忆也是自发推理。涌现之变的鲜活表达,是流淌感知的突现,是构建生命的创发,是汇入时空的演变,是聚合因果的呈展。涌现之变组成不同事物由简生繁的流动,是新颖的观察结果,是进化的动态产物,是连贯的感知主体。涌现之变以复杂的模式和特性,直面危机松动的交叉重叠,设立伦理滋养的心灵锚点,唱诵物质余烬的浪漫诗意。

智能造物研究所毕业作品展示

Graduation Projects Display

生物设计C工作室

Bio-design C

<异隙虫境 XENO-VERMISPHERE>

项目成员:孙闻逸 赵苛芯 马翰文

指导老师:端木琦 邢志强

作品简介

在作品中我们对昆虫灭绝危机提出了一种应对性假设:通过生物融合技术赋予其他生物多重功能性,从而替代昆虫在生态系统中的关键作用。我们希望通过生物融合的方式探讨科技是否应该介入生命,引起人们对与自然共生的反思,引发人们对环境保护的重视。同时,虚构的“生物融合技术”融合了仿生学与基因工程的美学,在视觉设计上兼具生物结构的精密排列与自然形态的有机感,通过具有科幻色彩的视觉表达,警示即将到来的生态危机,唤起环境保护意识。

▲ 作品图(左右滑动)

<辐射花园>

项目成员: 张一言 倪可 徐浅清

指导老师: 端木琦 邢志强

作品简介

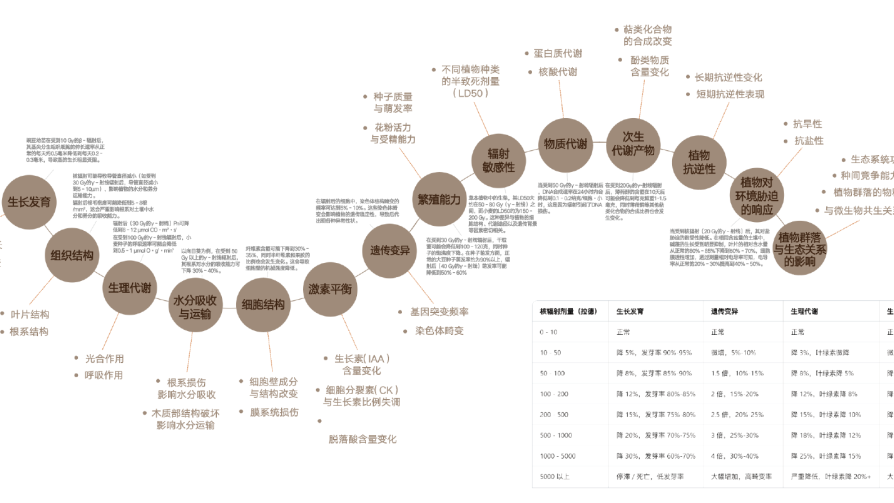

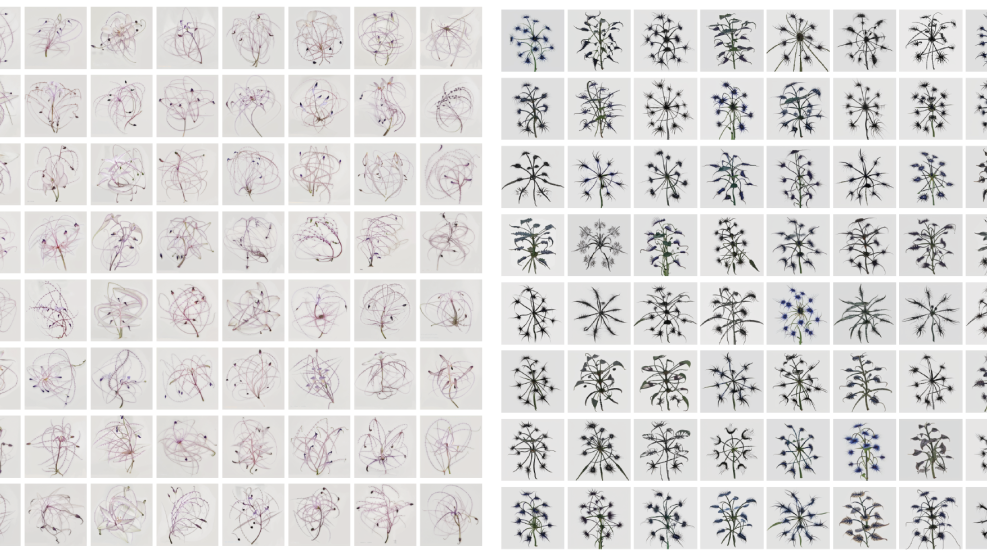

这是一个模拟辐射试验田,以辐射射线对生物基因信息的影响作为核心“设定”,通过模拟植物在辐射影响下百年的形态变化,探讨辐射对生物多样性的改变,反映了人类活动对植物与自然环境的深远影响。在这个过程中,我们运用算法模拟技术,基于基因重组的数据算法模型与迭代模型,对植物在百年间受辐射影响产生的变异情况进行了压缩呈现。通过在占地约8平方米的金字塔型底座上放置60余个变异植物模型,并在其中嵌入多个屏幕播放变异动画,生动展现草莓等植物在辐射环境下一百年的变异过程,以此警示人类活动对自然生态的干预所引发灾难性后果。

▲ 作品图(左右滑动)

▲ 作品视频

<蚁界 Antropolis>

项目成员:刘羽冰 徐卓延 邹威

指导老师:端木琦 邢志强

作品简介

人类的居所从洞穴开始,向城市与高楼不断扩展。为了避免生态危机与资源枯竭将人类推向生存的边缘,我们将以蚂蚁的生物信息为基点,通过微观化人类生命的尺寸来拓展生存的空间,将人类的居住空间转至地下,使其成为能应 对未来极端环境的庇护所。通过向内收缩、向下探寻,我们或许能够在未知中找到延续生命与重构平衡的可能性。

▲ 作品图(左右滑动)

▲ 作品视频

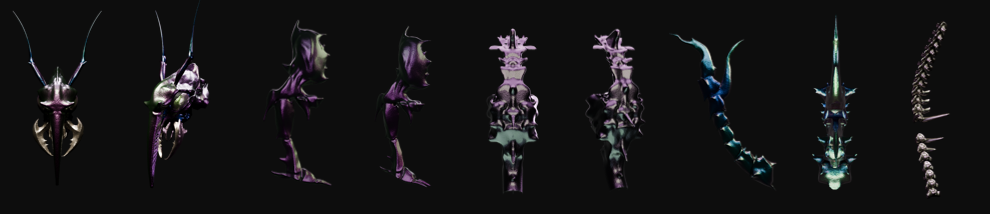

<蚕桥 SilkwormBridge>

项目成员:郑雅文 卢荟伊 刘晓芸

指导老师:端木琦 邢志强

作品简介

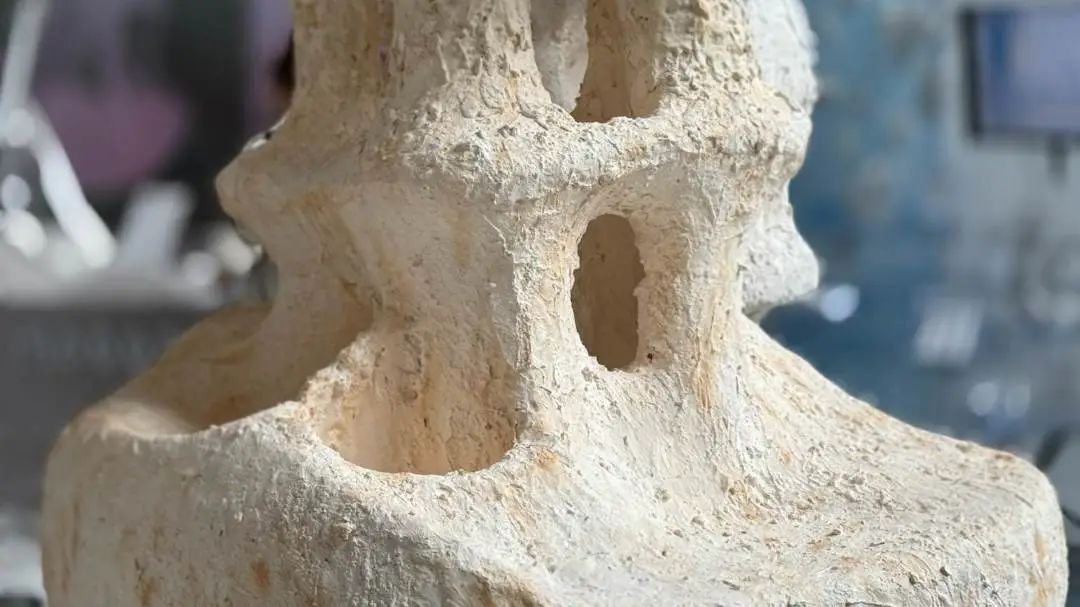

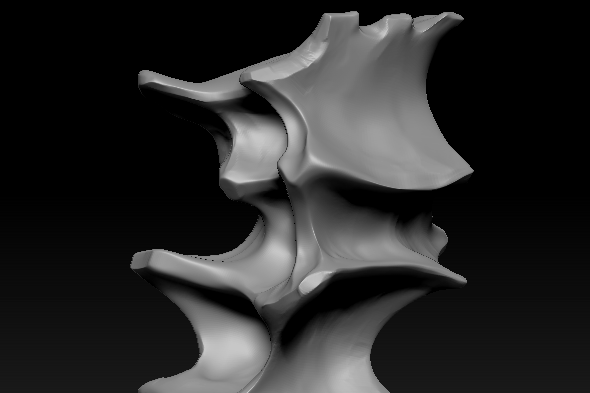

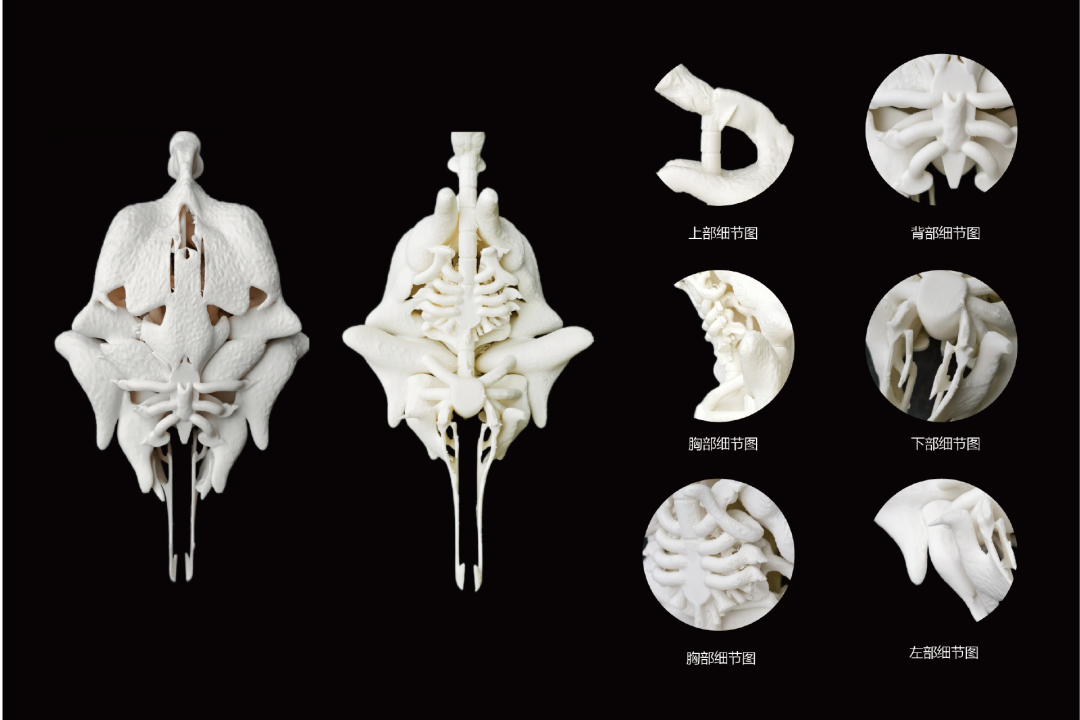

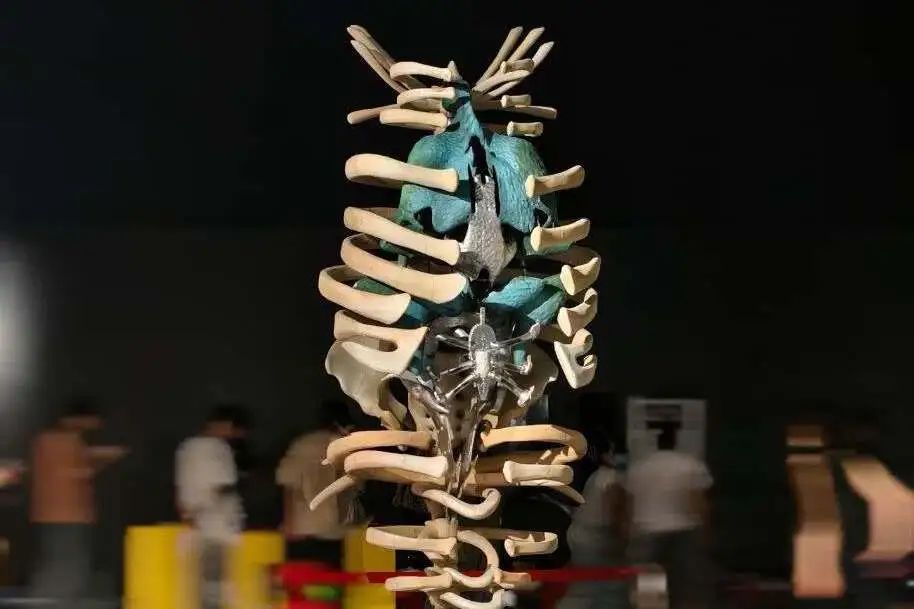

瘫痪病人由于部分大脑神经元丢失或受损,而无法控制其肌肉进行正常运动,我们预想架构出“第二大脑”来辅助其脑神经与肌肉的连接。利用蚕口器无需伤害目标便能获取信息的原理,设计构建外骨骼与脑机接口为一体的辅助装置,通过无需植入皮下的脑机接口设备了解瘫痪病人的状态与需求,再通过柔性外骨骼设备来传递信号控制瘫痪病人肌肉,辅助其进行日常按摩。

作品从人的脊椎出发,抽象整理后构建出金属外壳,借此来模拟瘫痪病人的骨骼与关节;镂空部分附着柔软蚕丝膜模拟的流体织物肌肉,轻微起伏呼吸;人体感应作为“蚕口器感应器”来感知人体反向传导进入“蚕桥”:影像展示装置按摩肌肉的过程。

▲ 作品图(左右滑动)

▲ 作品视频

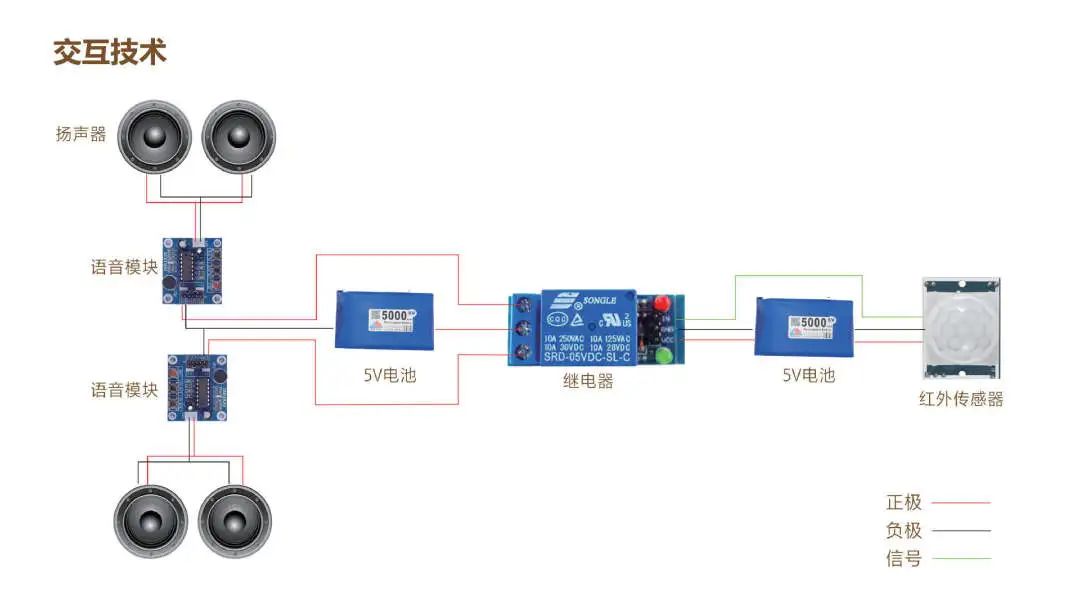

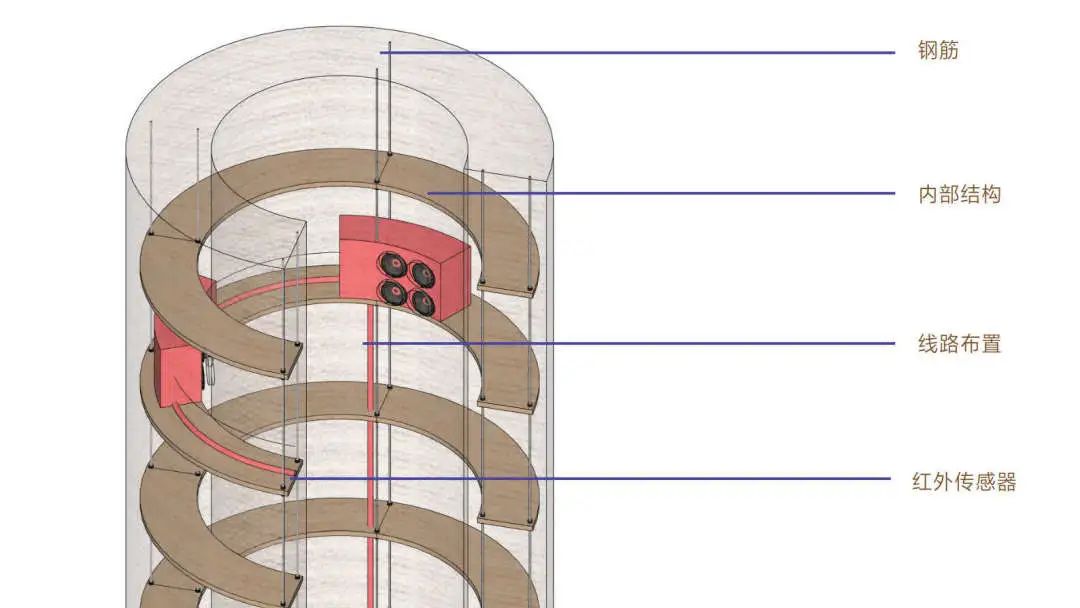

<络生 loofah>

项目成员:姚美巧 张昕琪

指导老师:端木琦 邢志强

作品简介

本作品聚焦于天然生物基材料丝瓜络,探寻其在吸音技术领域中的革新用途。丝瓜络具备高孔隙率,有利于声波的反射、折射及能量的消耗与转化,借助丝瓜络的多孔结构优势,我们对其组织结构进行改良,将主动降噪技术与被动吸音方式有机结合,在提升材料吸音隔音性的基础上,结合声波的相位抵消原理为吸音装置设计模块化组件,从而提升整个装置的吸音水平。本作品利用丝瓜络的微观孔隙对其进行材料改进实验并显著提升其功能效果,为天然生物基材料的吸音隔音提供新的实践样本和探索路径。

▲ 作品图(左右滑动)

<空苑>

项目成员:袁许愿 金巧瑄 梁秋逸

指导老师:端木琦 邢志强

作品简介

本作品以传统园艺疗法为原型,结合声光电手段,将森林疗愈元素转译为抽象的自然符号,形成脱离植物本体的“无植物”园艺疗愈空间。该作品突破了传统园艺疗法依赖植物生长环境并需要长期维护土壤、灌溉系统的限制,解决了在高建筑密度的城市环境中难以实现规模化推广的问题,创建了更为低维护、高灵活的新型疗愈路径,使得疗愈体验从对生命的依赖转向了感官的共鸣,开创了园艺疗法的新维度。

▲ 作品图(左右滑动)

<绿意交响>

项目成员:金睿 张菲尔 吴宜轩

指导老师:端木琦 邢志强

作品简介

本设计聚焦于植物群落,基于菌根网络的自适应与资源共享机制,构建一个模拟植物群落之间互动的生态模型。自然界中,不同植物群落通过共生菌根释放和接收特定的化学信号,形成一个高度复杂的信息交换与资源共享体系。信号交换的程度也直接的表明了植物群落的兴盛强弱,我们试图将地下菌根网络中隐藏的能量波动可视化,并揭示群落的变迁。在虚拟菌根网络系统中,数字母树接收和解码根系网之间不同的根部信号种类,得以创建一个生态反馈系统。我们关注这些看不见却真实存在的地下联系,尝试将其转译为一个生态反馈系统,从而展示植物群落在信号传递过程中存在的内在逻辑。

▲ 作品图(左右滑动)

<危塑寄身>

项目成员:杨博雯 陈典典 倪佳城

指导老师:端木琦 邢志强

作品简介

微塑料是人类创造出的“超寄生体”,这些微塑料长久存在于水源、土壤和空气中。动植物等在觅食过程中无意摄入了这些微小塑料颗粒,导致微塑料在各种生物体内积累,并以人类这一食物链最顶端的存在作为的宿主。为了应对微塑料“超寄生”问题,本作品将微塑料污染引入思辨性设计场景,并模拟运用的生物酶FAST-PETase分解塑料技术来改造人体的血液循环系统。

▲ 作品图(左右滑动)

▲ 作品视频

<第五藻门 E-Algae phylum>

项目成员:伊磊 朱家乐 沈佳玥

指导老师:端木琦 邢志强

作品简介

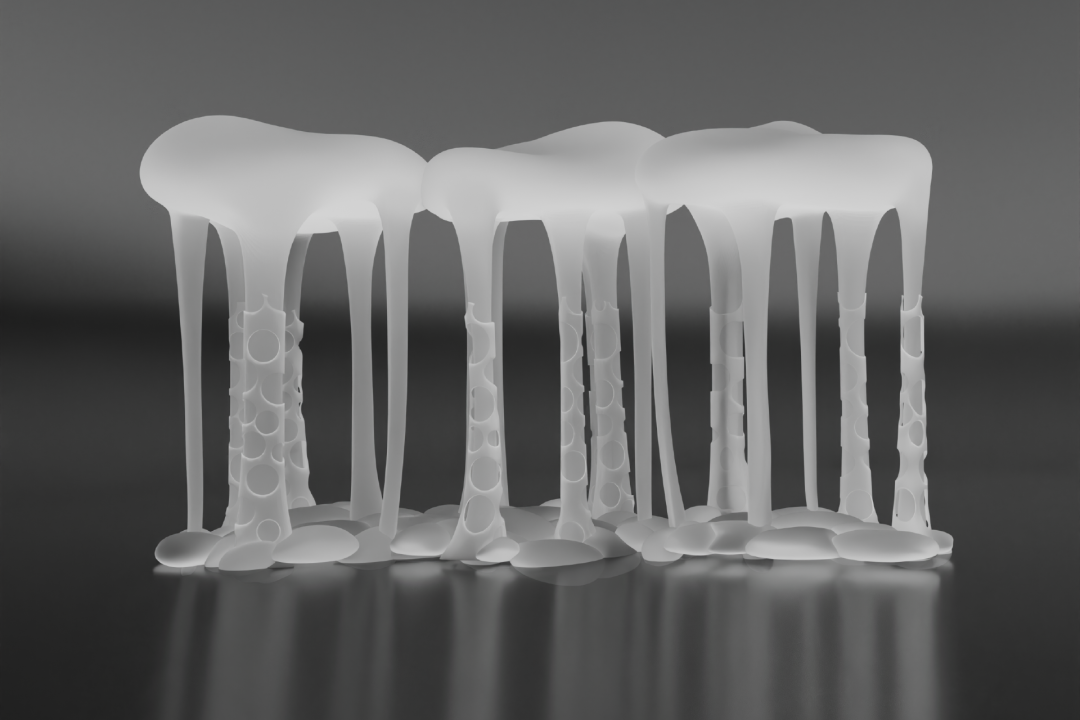

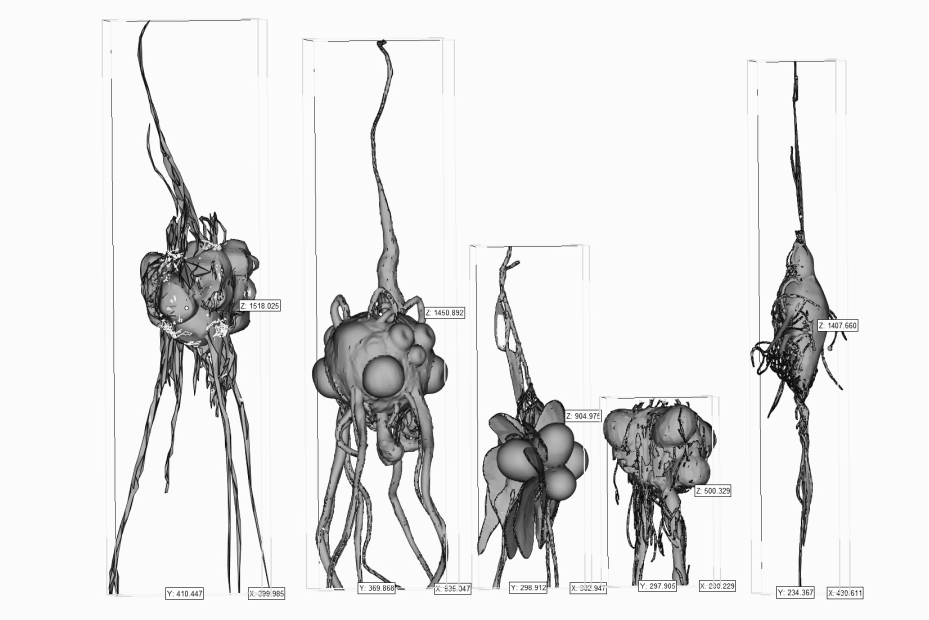

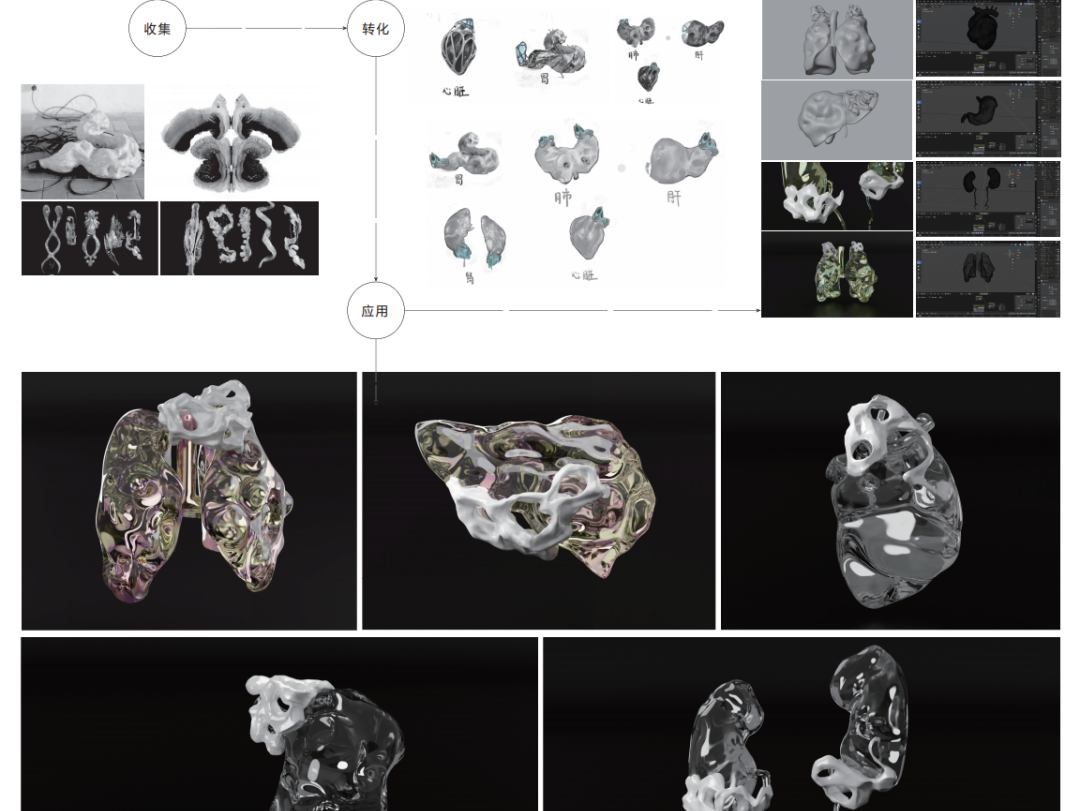

在未来碳失衡背景下,当大气中二氧化碳浓度达到4%时,人类肺泡无法正常运作,其它生物也无法维持正常生理机能。在人、生物、生态与技术的关系深度捆绑的情形下,我们试图为生物设计寻求一种与人类现存生态有所不同的模式——人藻共生,将微藻改造与呼吸系统相结合,重新构造器官。我们将这个存在于人体内的新器官称为“碳衡功能体”。在“未来人类世”中,二氧化碳经此共生体转化成氧气为人体供能,并将人体代谢物质转化为有机物排入环境。本设计以"人藻共生"为核心,融合生物机械美学与基因工程理论,构建跨学科装置。提出人体器官与微藻碳循环的共生系统,通过仿生结构实现代谢可视化;运用生物机械风格重构呼吸器官,将动态机动装置设计为生物机械体;通过构建“碳衡功能体”平衡人、改造微藻、环境三者之间的关系,思辨性的回应未来生态变化。

▲ 作品图(左右滑动)

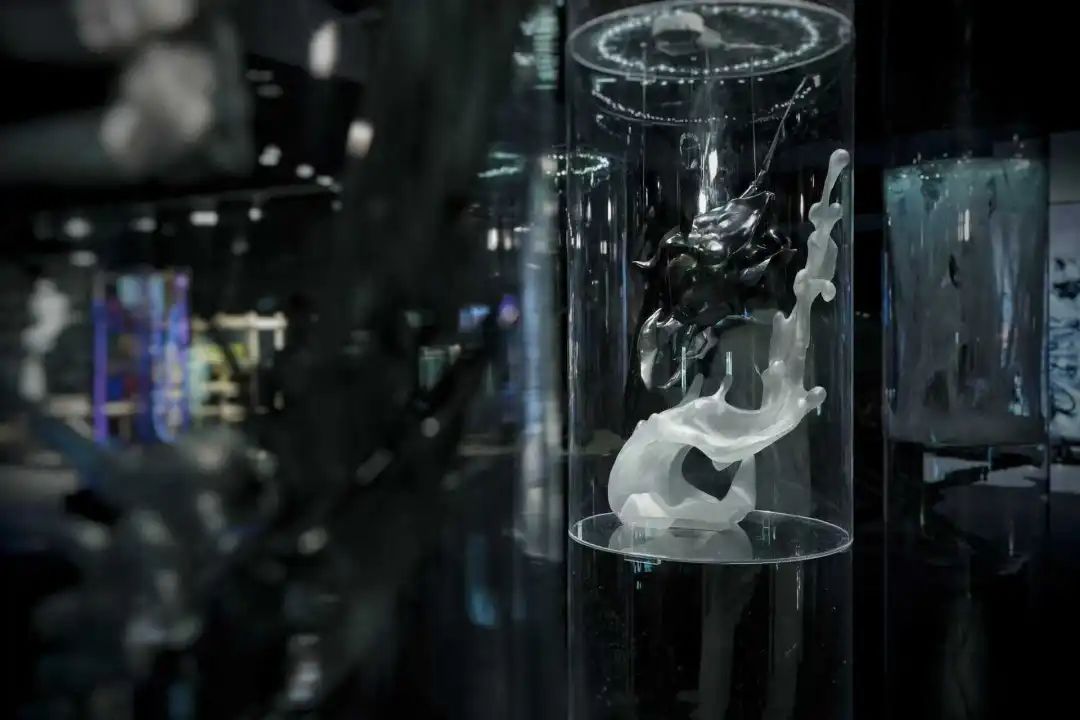

<有生 RECOVERY>

项目成员:胡昕迪

指导老师:端木琦 邢志强

作品简介

本设计为珊瑚白化现象提出的设计方案,目的是缓解珊瑚白化,保护珊瑚礁环境。针对珊瑚礁面临的白化危机和目前修复珊瑚礁周期长效率低的问题,提出了一种直接干预珊瑚礁生态修复的方法。受自然界水母的启发,本设计为一种仿生水母机器人,对水母进行结构仿生,用其柔性结构与流畅运动方式将珊瑚共生藻储存在装置体内潜入水中,减少对珊瑚生态环境的干扰,并对珊瑚直接进行珊瑚共生藻的注入,加速珊瑚与共生藻类的重新共生,使珊瑚的光合作用效率和免疫能力提升,改善珊瑚礁生态系统的健康状态。

▲ 作品图(左右滑动)

智能造物研究所

Institute of Intelligence & Creation

为未来生命而设计

Design for the Future Life

智能造物研究所探讨人工智能和生命科技等前沿“汇聚技术”对人与自然的影响,拓展新兴智能科技的相关设计方法,促进艺术与科技的互补互惠。以智能技术和智能造物的驱动下进行有形物件智造与真实场景营造为教学目标,以自然共生的生态观念、智能造物的技术工艺、批判思辨的设计思维和文化精髓的感知方法为教学内容。在有机学习型工作共同体中,培养前沿的设计意识、发明的造物潜力和进化的学习能力,培育具有理解未来新视野和全球设计新见解的创新设计人才。研究所下设“生物设计”和“智能具身”两大工作室方向。

2025年6月1日-6月20日

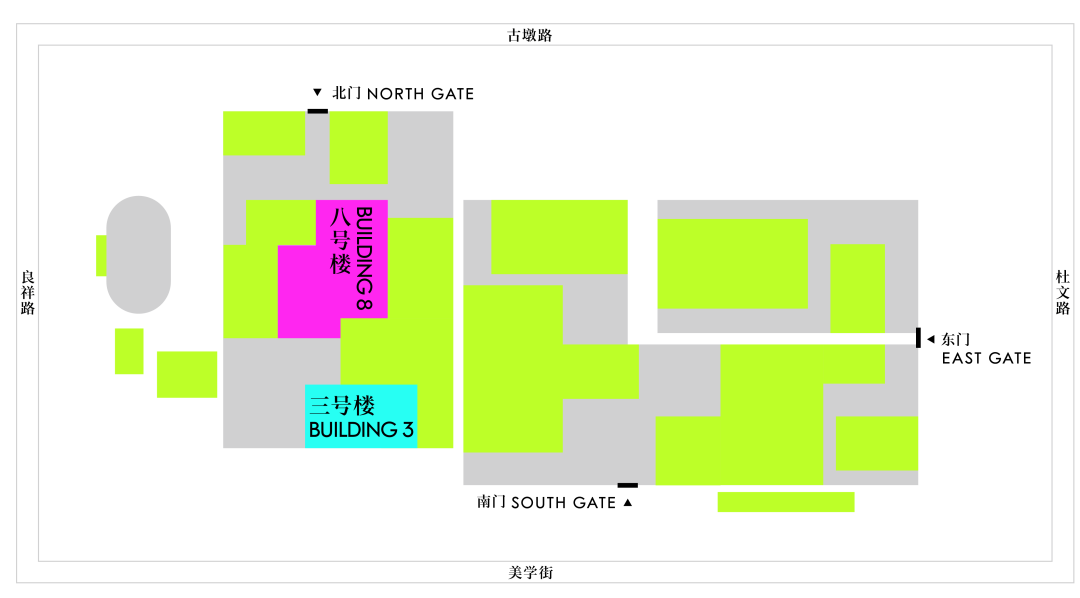

中国美术学院良渚校区

3号楼体育馆、8号楼工坊

2025年中国美术学院毕业季展览延长观展时间公告

临界观测 | 七十二变

中国美术学院创新设计学院

2025毕业展