临界观测|中国美术学院创新设计学院2025毕业展——计算艺术研究所:生成艺术工作室

发布时间:2025年7月23日 分类:毕业设计 浏览量:1696

七十二变|临界观测

创新设计学院2025毕业展

计算艺术研究所

Institute of Computational Arts

寰宇大模型

Universal Model

中国古代文人曾用“涌现”表达体会文字的更深含义。而上世纪80年代以来,中文“涌现”用于翻译英文“Emergence”一词,从而赋予其更多哲学上的含义。随着人工智能语言大模型的快速发展,可以发现在一些小模型中不存在但在大模型中出现的涌现能力,佐证了简单个体行为的大量组合可以涌现出复杂的集体行为。2025年的毕业设计,伴随着计算机及AI技术的爆发式发展,使得我们可以更便捷地基于单一个体出发模拟和构造群体大模型复杂系统,进一步设计并推动整体与部份之和的关系、各部份间非线性的相互关系、自组织与自适应的涌现现象的产生。

计算艺术研究所毕业作品展示

Graduation Projects Display

生成艺术工作室

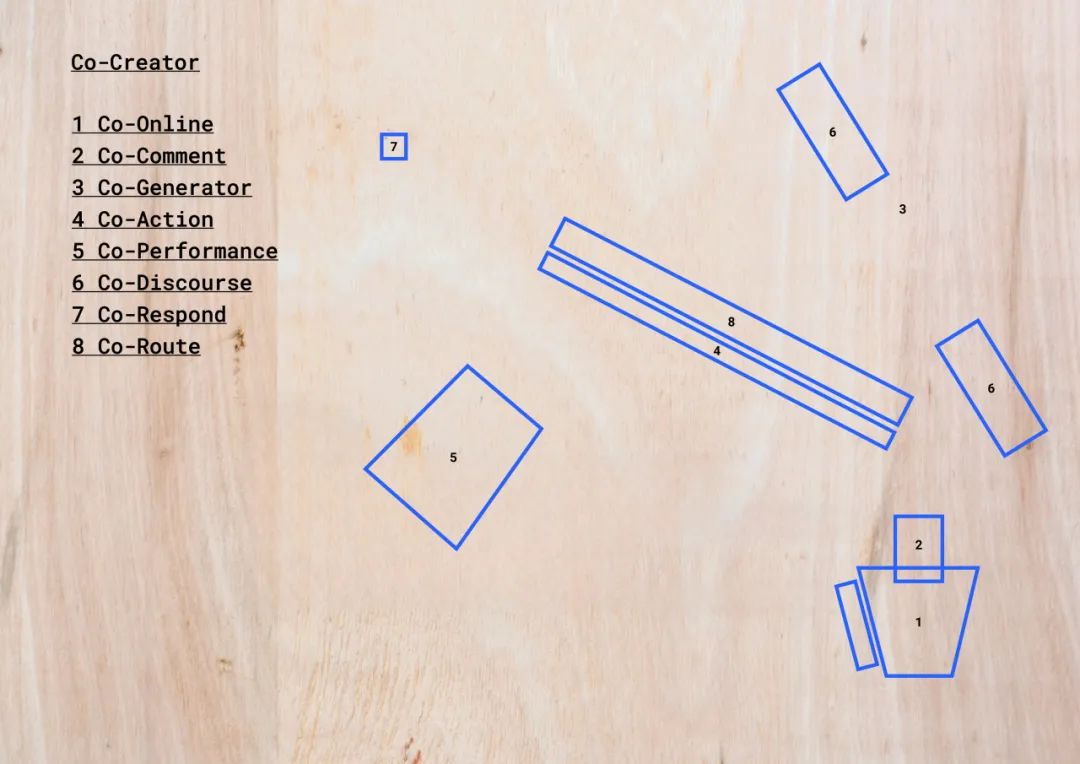

<集体生成器 Co-creator>

项目成员:王岚 马璐瑶 俞析言

指导老师:王志鹏 范佳敏

作品简介

发发弹幕,AR开路!

这是关于洗地机的直播“走秀”实验行动,作品以洗地机视角记录下行动中的所见所闻,通过网民留言实时生成动态虚拟内容,以营造网络语境中平等、自由、轻松的力量与互动关系。

作品以公共卷入与意外参与的策略,建立双向的互动而非单向的秩序、动态的生成而非固定的存在,做“效果”而非“结果”、“动词性艺术”而非“名词性艺术”。在忠于这个时代真实性的同时,探究异常复杂、高度管控的媒介环境,通过组织性安排(集体编辑、介入行动)与技术性安排(实时直播、增强现实)对话现实社会。

▲作品图(左右滑动)

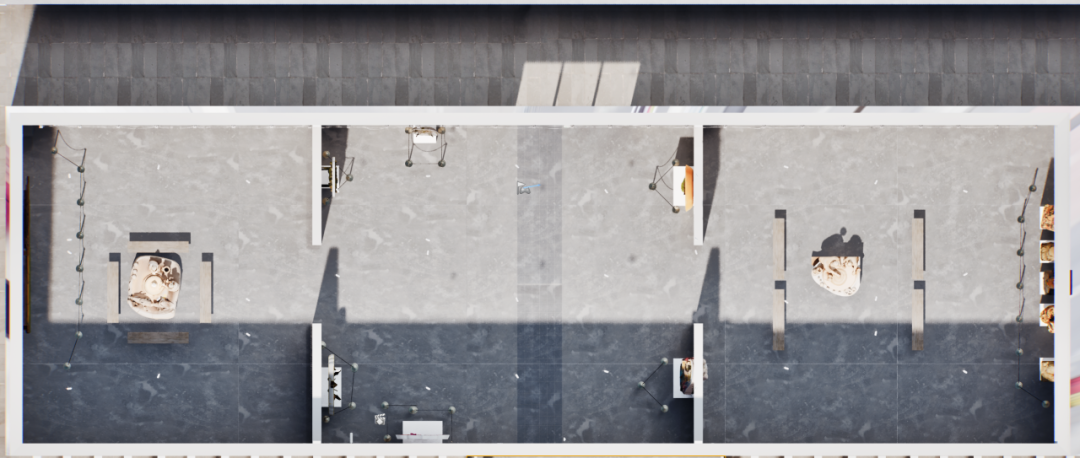

▲ 展览现场图(左右滑动)

▲ 展览现场图(左右滑动)

▲ 作品视频

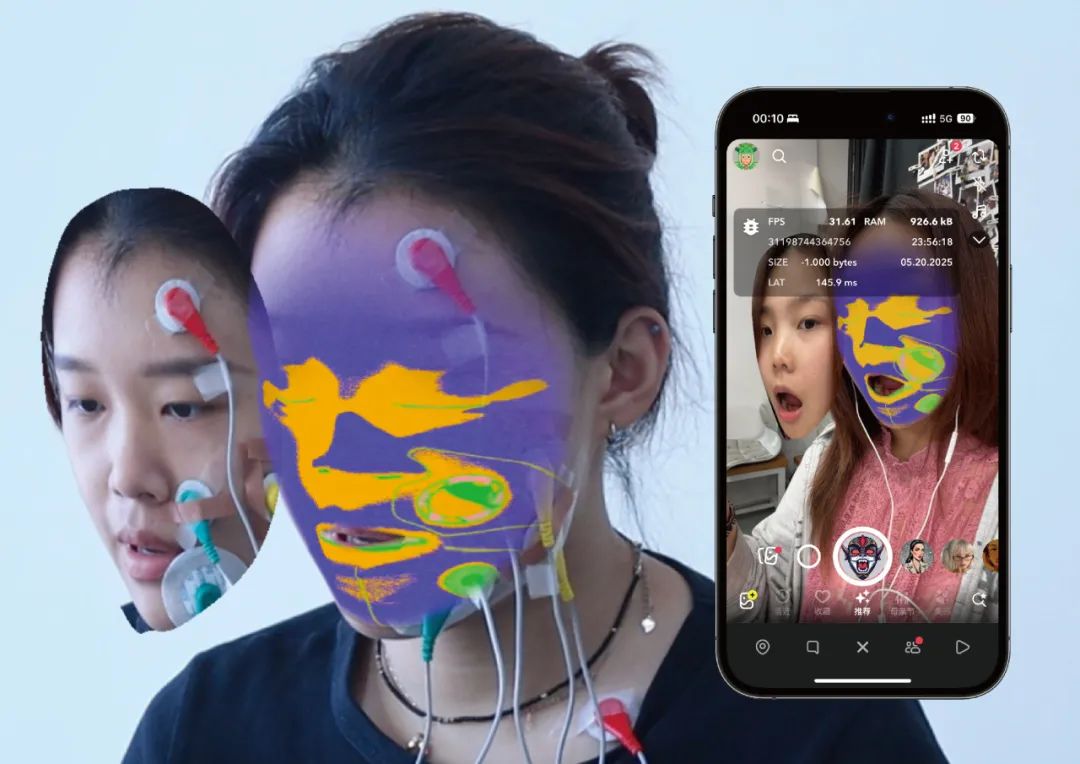

<脸说facespeak>

项目成员:张若瑜 梁雨桐 吕想

指导老师:王志鹏 范佳敏

作品简介

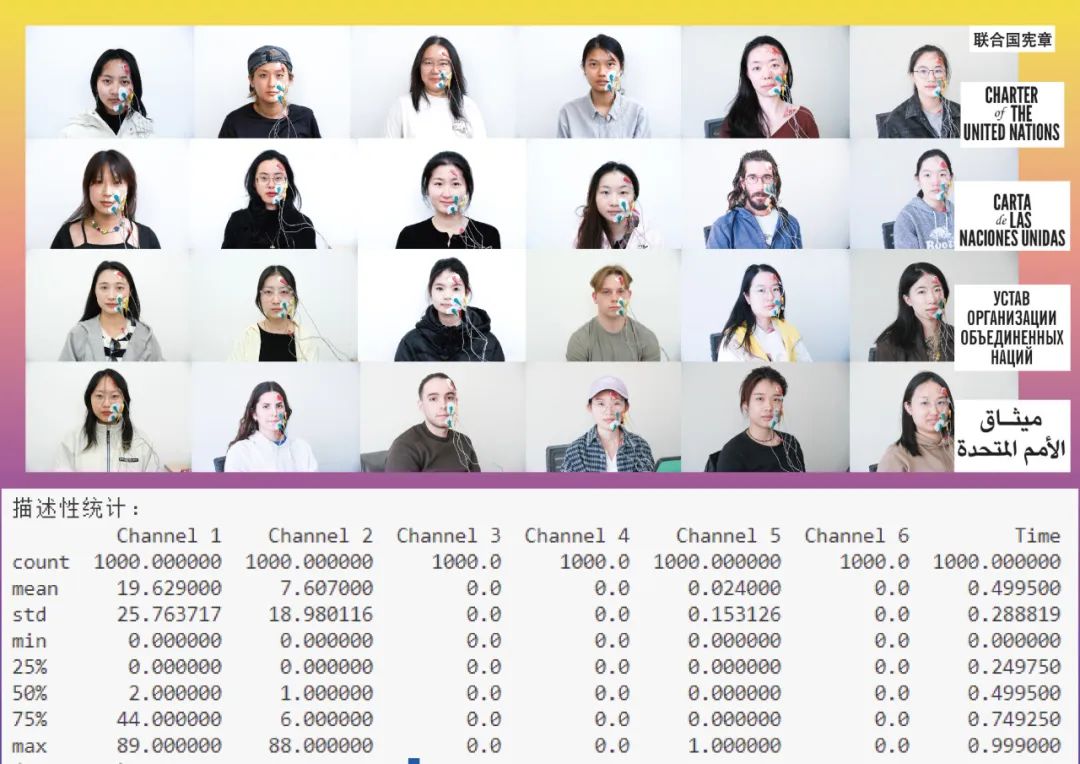

《脸说facespeak》通过数据视角探索口语发音的脸部运动叙事。

作品通过检测肌电信号构建包含汉、英、西、阿、俄五种语言发音的3D面部数据库,运用算法生成各语种的“平均脸”模型,将面部肌肉运动转化为艺术介质,模仿热成像摄影效果揭示不同语言群体在发音时脸部肌肉运动差异。以非常规尺寸视频论文与交互 “言语热成像”装置为作品展示。

作品直观呈现语言结构如何编码于身体记忆,以语言人类学视角的“面部拓扑学”研究,重新诠释了索绪尔的符号任意性原则,使沉默的脸部肌肉成为解码文明基因的媒介。

▲ 作品图(左右滑动)

▲ 作品视频

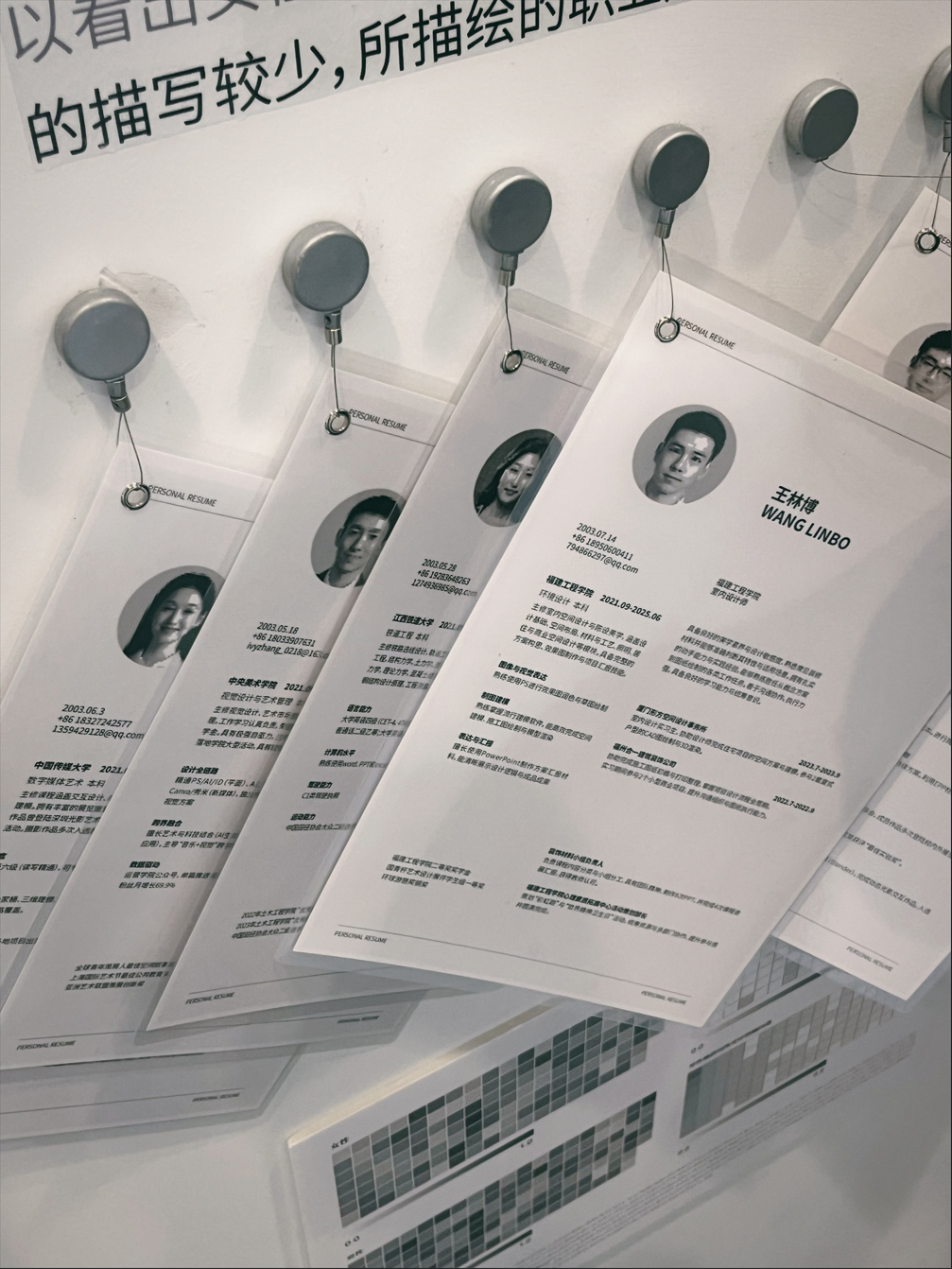

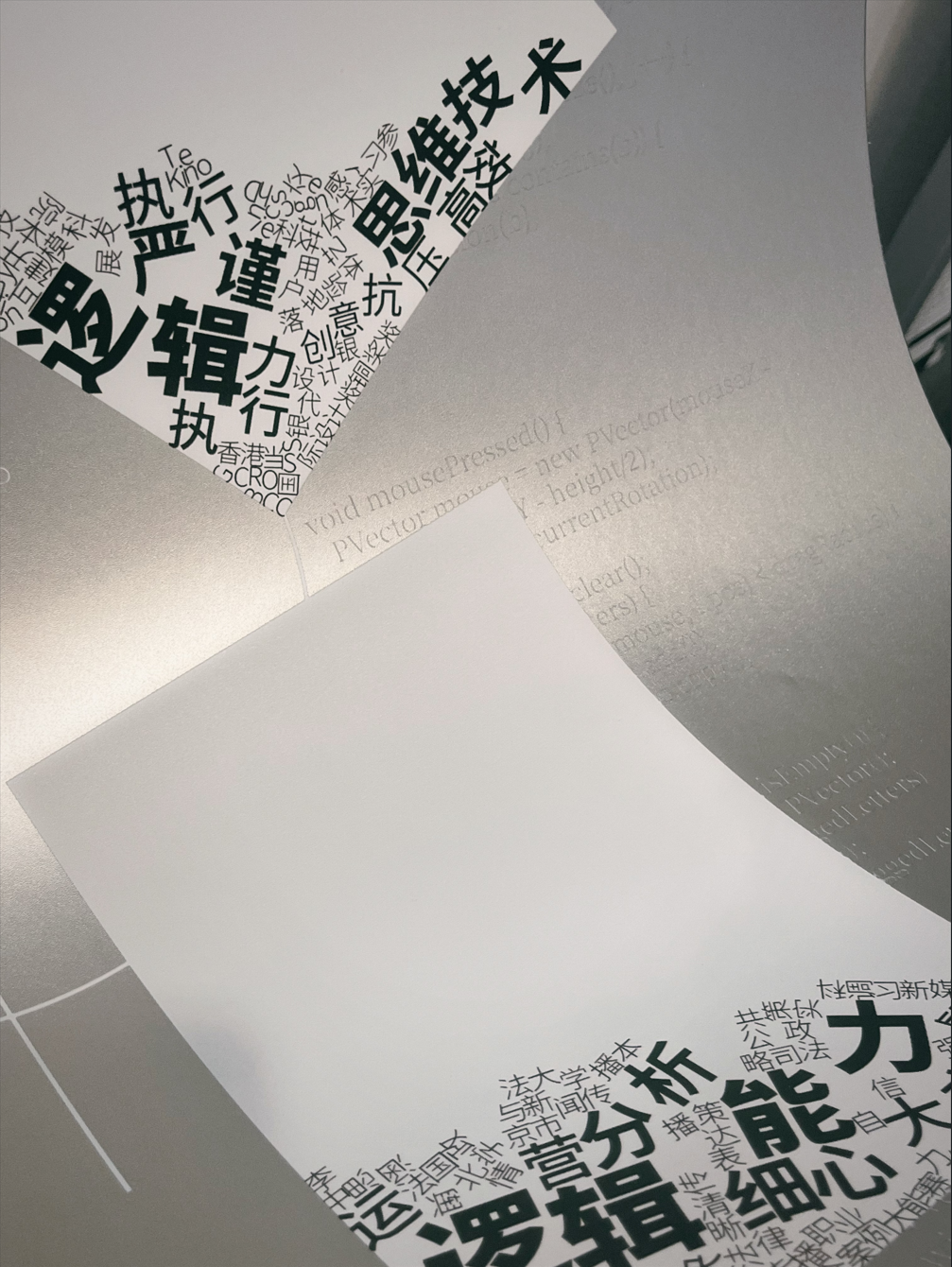

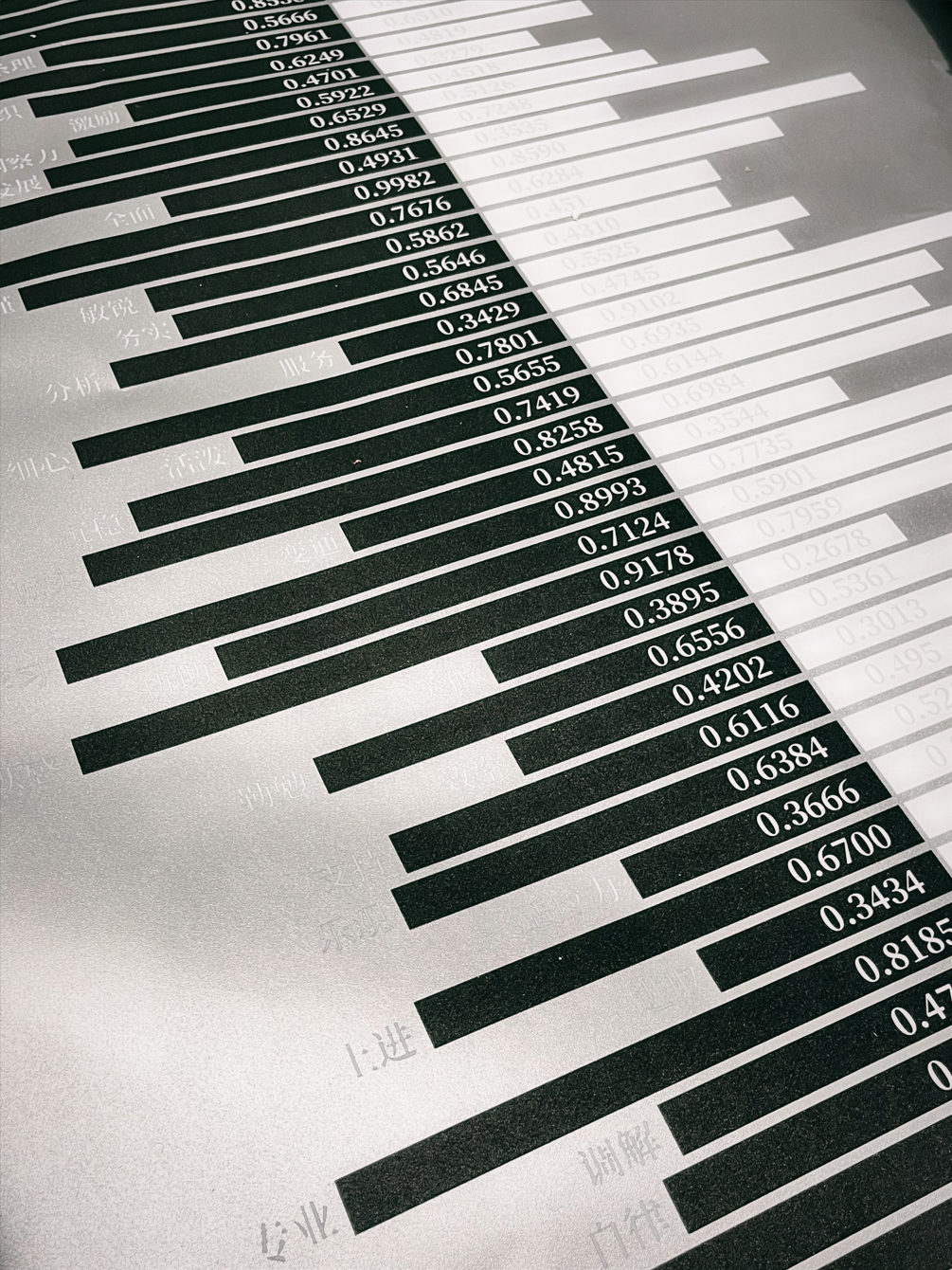

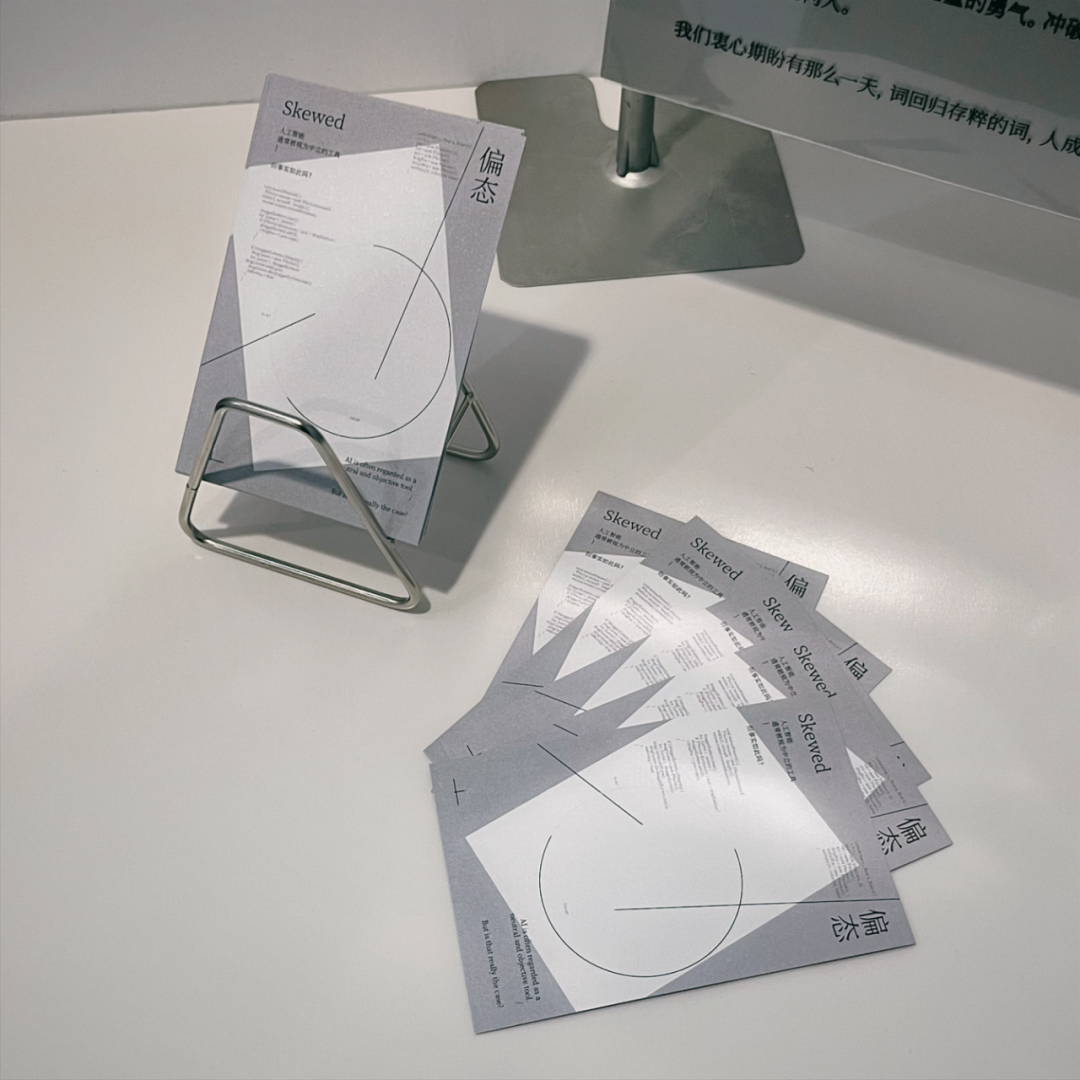

<偏态>

项目成员:李幸哲 季思成 周涵熙

指导老师:王志鹏 范佳敏

作品简介

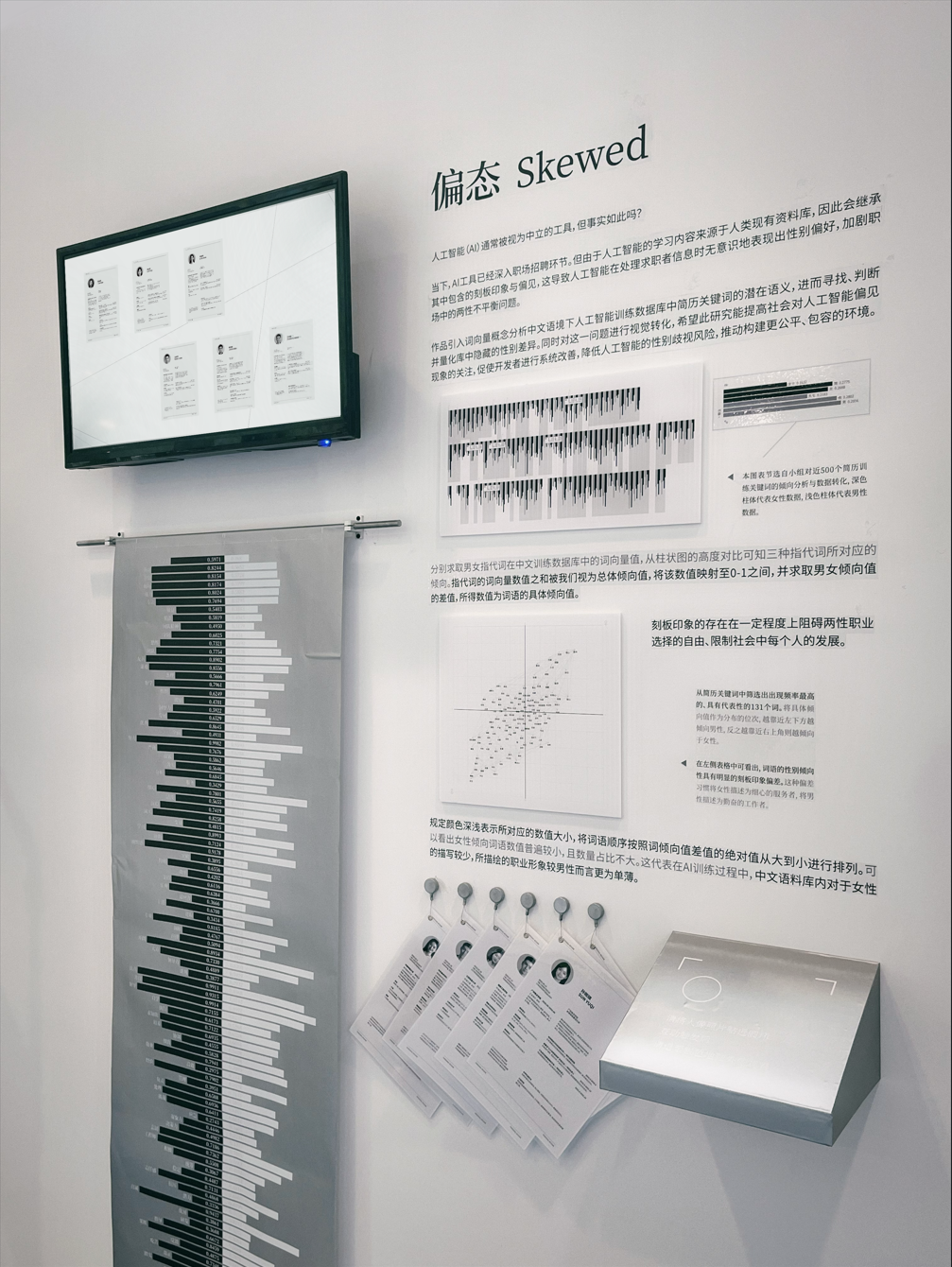

人工智能(AI)通常被视为中立的工具,但事实如此吗?

在当下,AI工具已经深入职场领域,尤其在招聘环节。但由于人工智能的学习内容来源于人类现有资料库,因此会继承库中包含的刻板印象与偏见,其中包括性别偏见。这导致人工智能在处理求职者信息时会无意识地表现出性别偏好,加剧职场中的性别不平等问题。

为量化这一问题,我们引入词向量概念,以分析中文语境下人工智能训练数据库中的潜在语义,进而寻找、判断并量化库中隐藏的性别差异。通过对这一问题的视觉转化,我们希望此研究能提高社会对人工智能偏见现象的关注,促使开发者重视并改善这一问题,降低AI招聘的性别歧视风险,推动构建更公平、包容的环境。

▲ 作品图(左右滑动)

▲ 作品视频

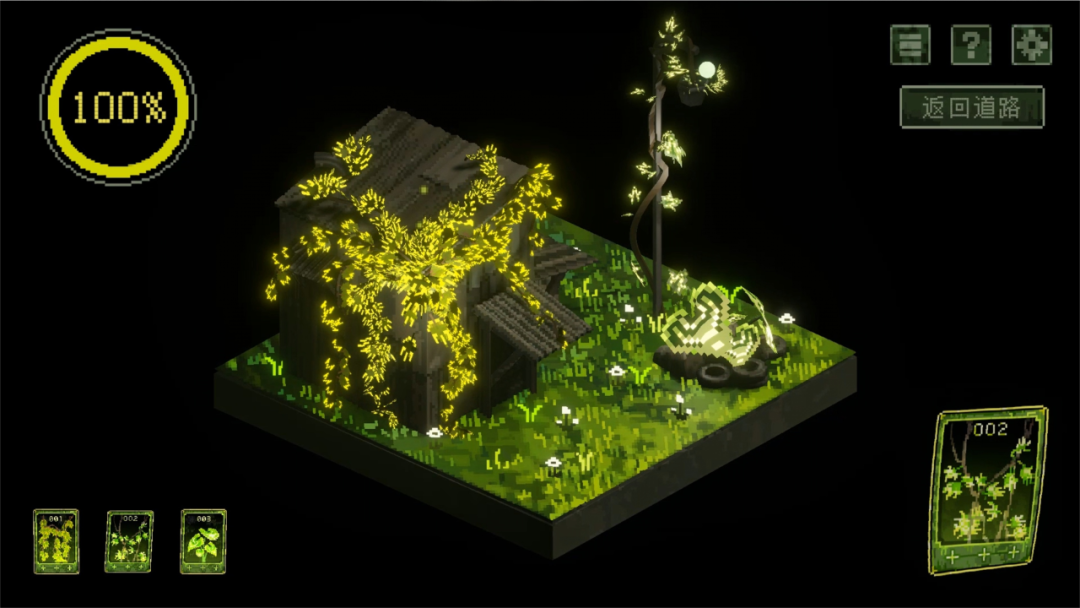

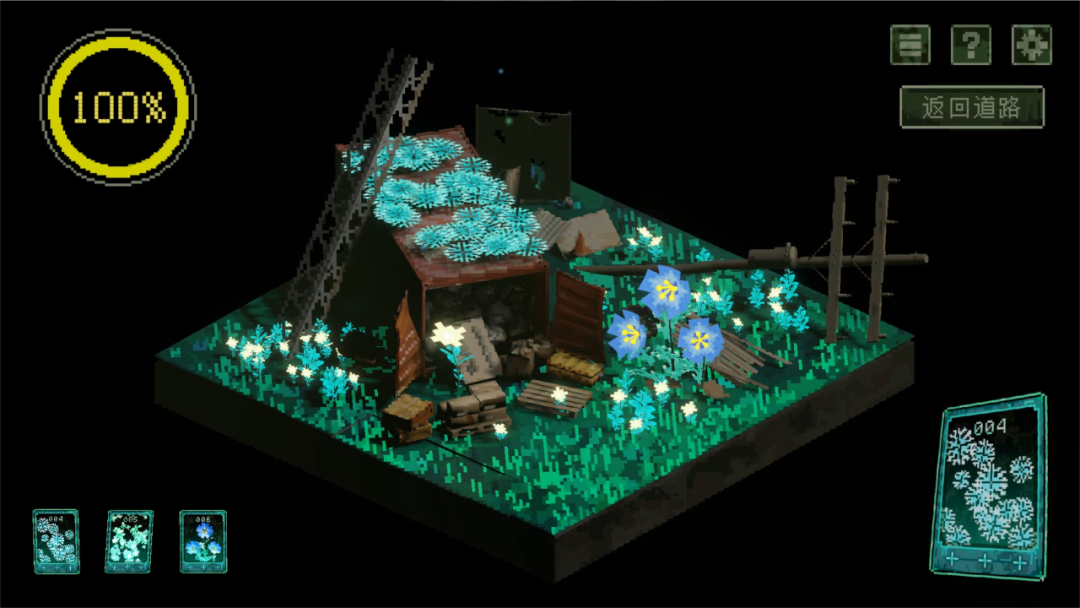

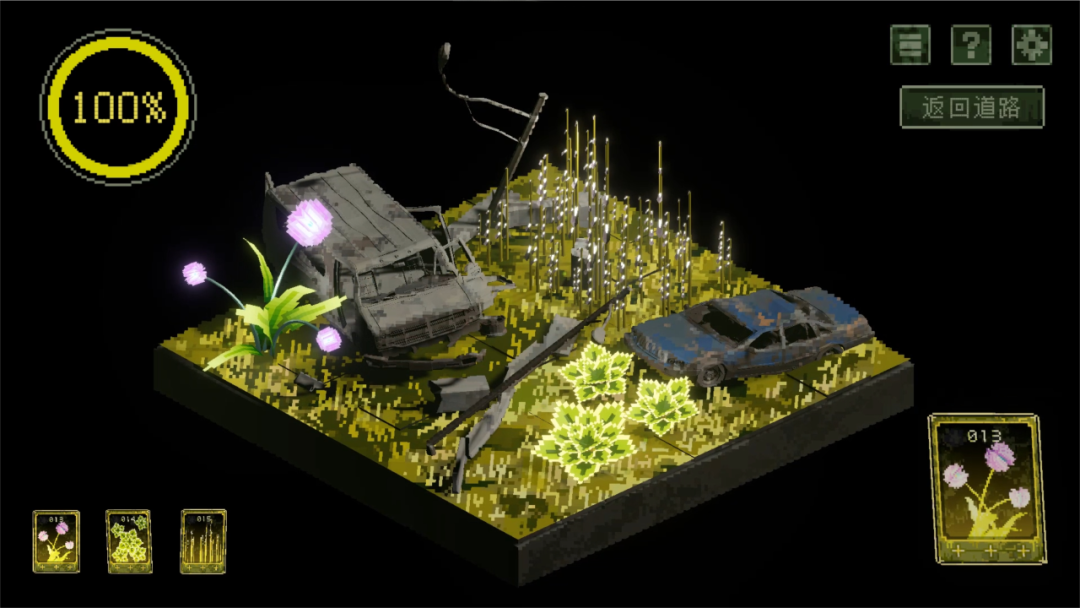

<微光绿洲>

项目成员:钟婉茹 龙佳炫

指导老师:王志鹏 范佳敏

作品简介

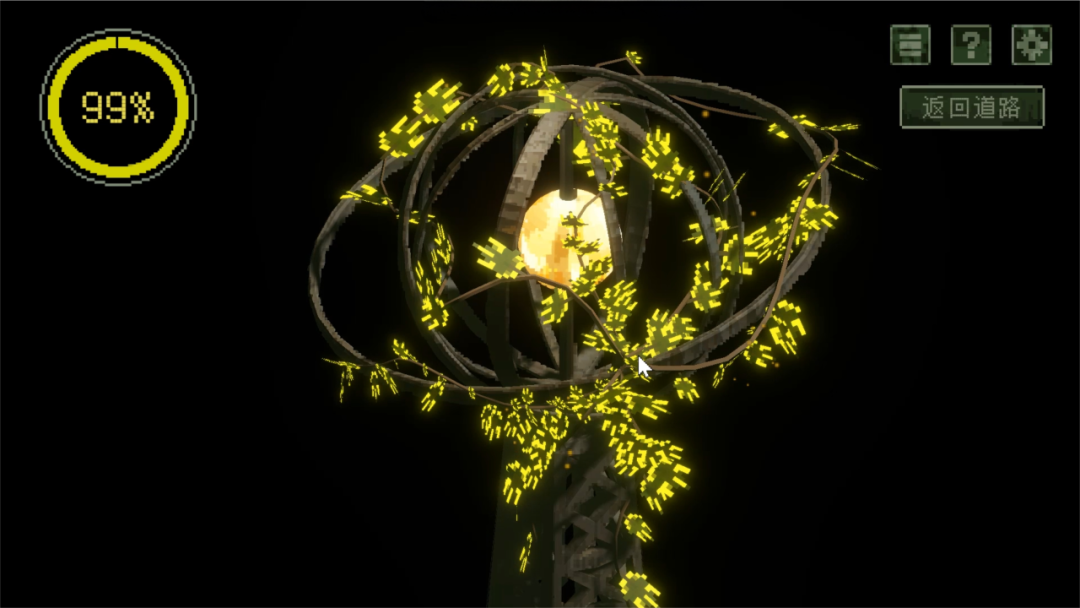

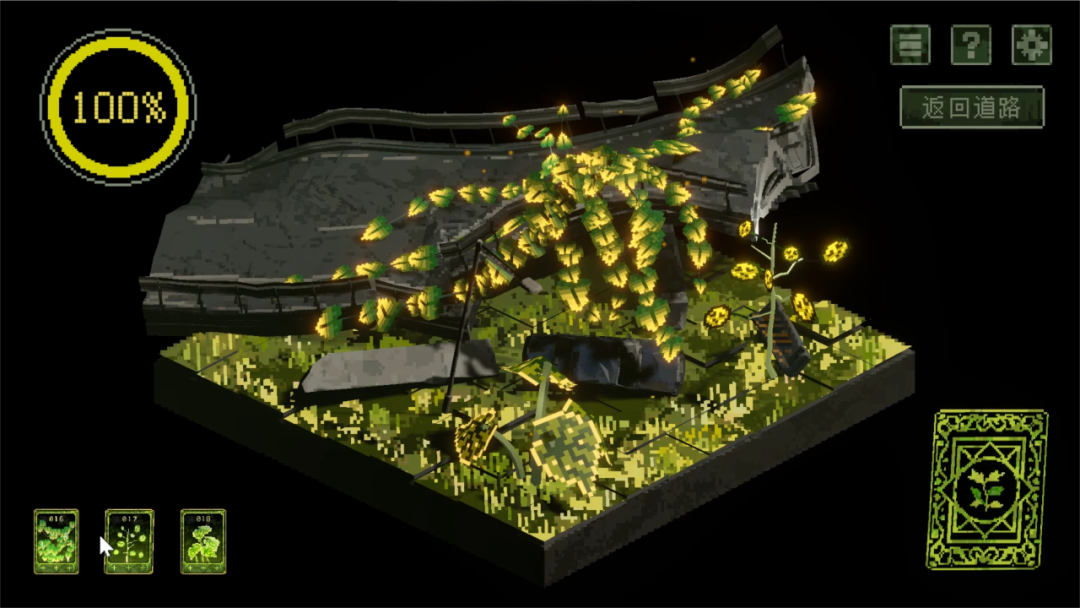

游戏设定在世界经历毁灭性的灾难后,极夜笼罩了这片废土,玩家将作为一位在黑暗中寻求生机的旅者,不断去完成唤醒植物、重建生态的任务。

标题中“微光”指的是玩家种植的变异发光植物,这些植物能给灰败的工业废墟带来绿意,同时也能小小的点亮极夜;“绿洲”是指玩家不断完成生态点的植物复苏后,改变了游戏环境,在荒芜的混凝土世界中形成了一片片小小的绿洲。游戏以“黑暗中点亮微光”为核心体验目标,希望通过在末世压抑氛围中构建“希望生长”的反差为玩家带来治愈体验。

▲ 作品图(左右滑动)

▲ 作品视频

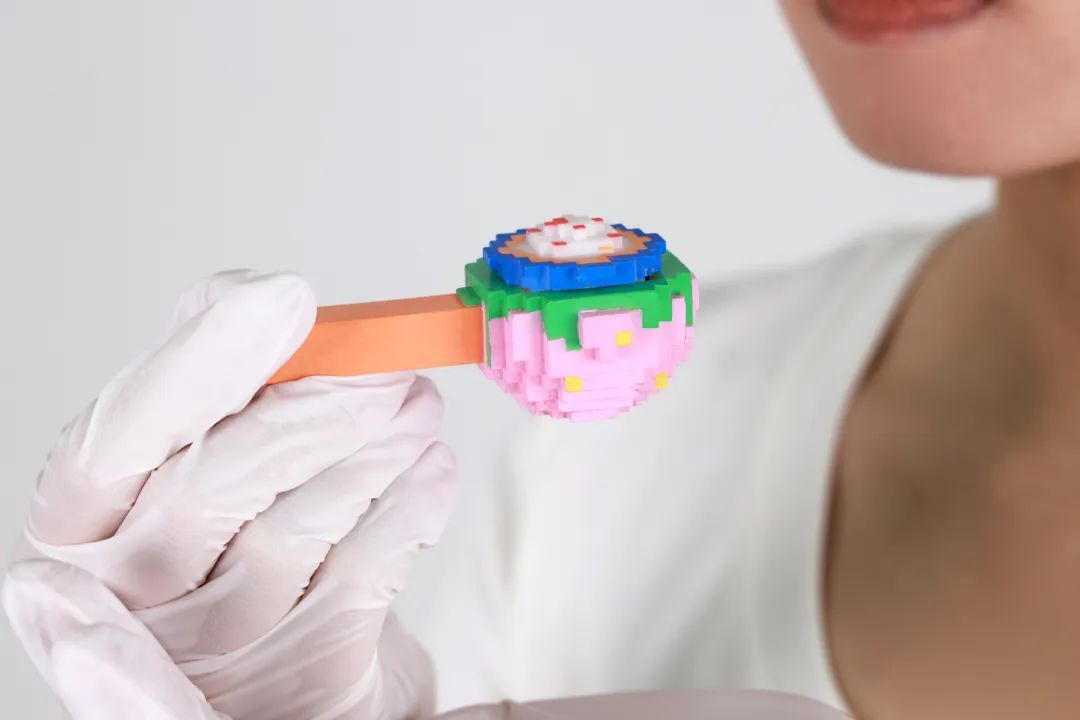

< Chew & Release——解压式咀嚼>

项目成员:周骁濛 陈境一 陈欣瑶

指导老师:王志鹏 范佳敏

作品简介

项目通过像素效果的视觉风格,制作了相关的图片影像,设计多个装置、咀嚼小游戏,使用户能达到更好的咀嚼解压效果。本项目的设计旨在层层剖析咀嚼解压的本质,咀嚼不仅涉及到人们生理层面的放松,还与心理健康、社交互动以及亲身体验密切相关,咀嚼作为人的基本行为,早已被赋予超越生存与进食的含义。项目解析了解压式咀嚼的动作与声音特征,及其如何与视觉呈现相关联,旨在补充咀嚼过程中缺失的视觉体验。

▲ 作品图(左右滑动)‘

▲ 作品视频

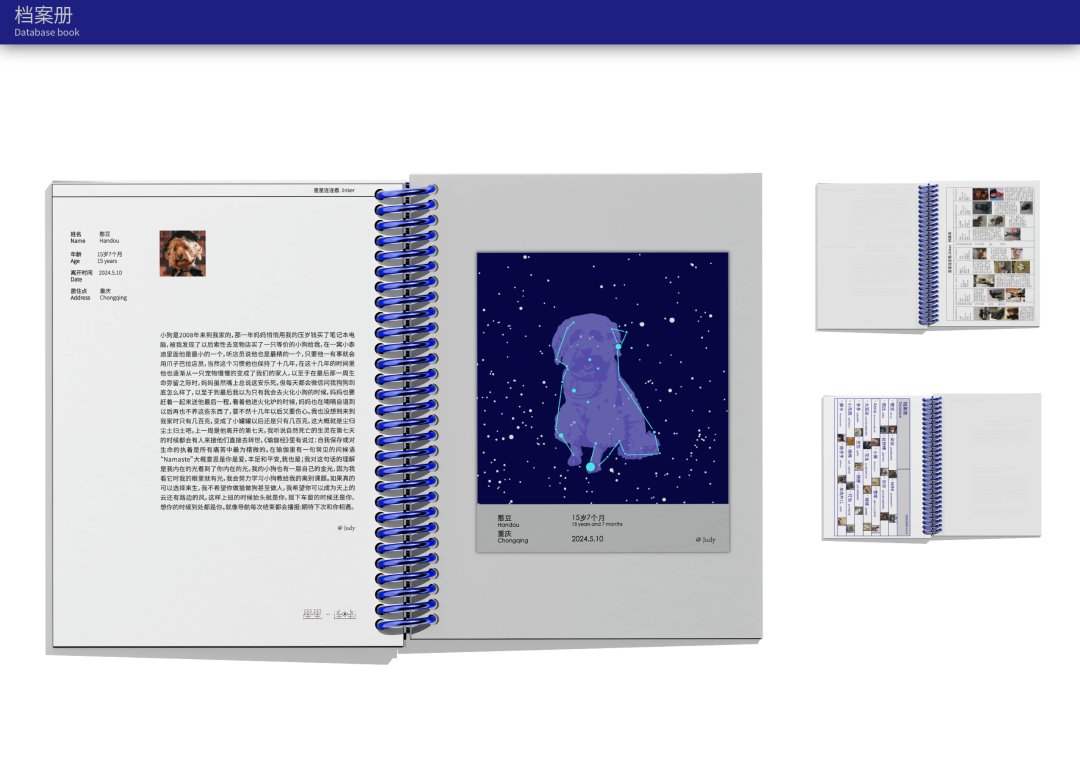

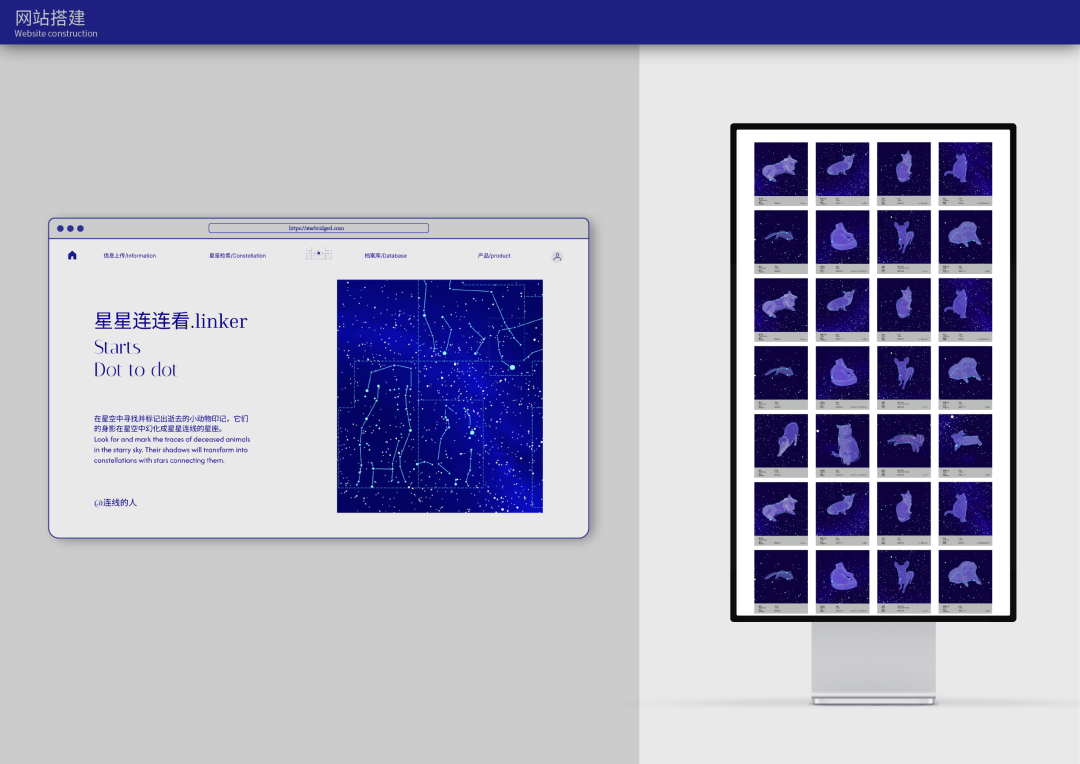

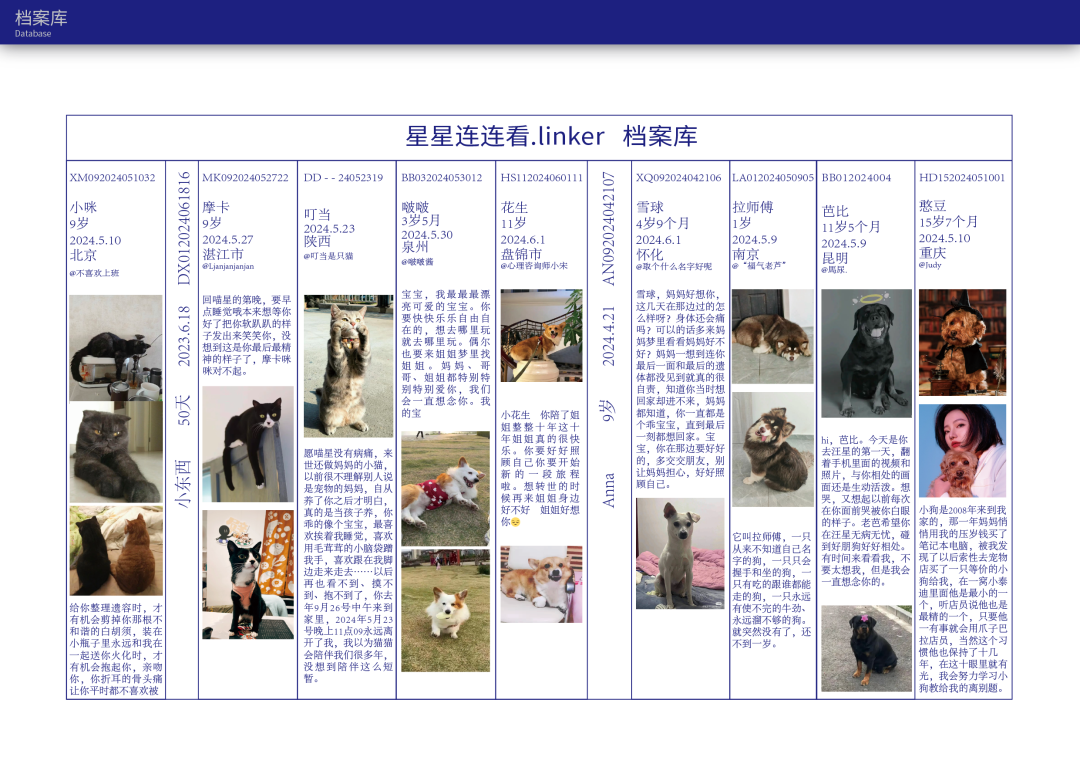

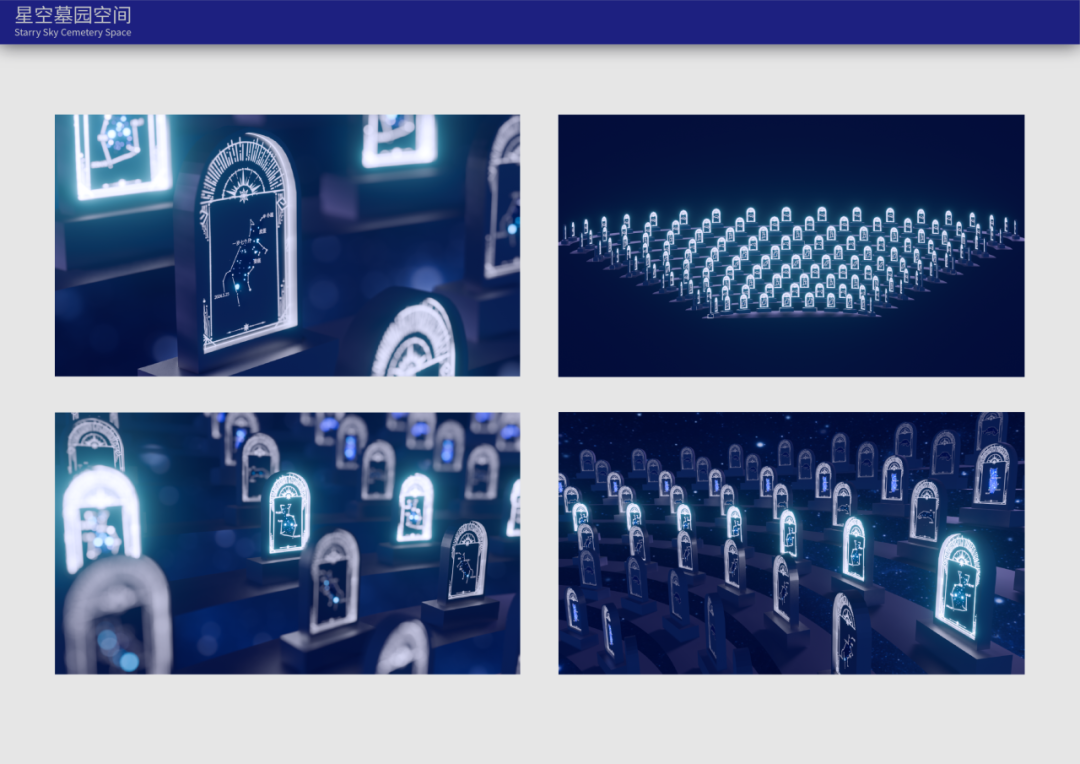

<星星连连看.linker>

项目成员:高子焕 陈智勤 黄诗芸

指导老师:王志鹏 范佳敏

作品简介

本作品呈现出对逝去宠物的星图纪念方式,对"逝去灵魂归宿" 的永恒追问,在星空文化中形成跨文明的共识,从印第安部落 "逝者化为守护星" 的传说,到玛雅文明"星座作为亡灵通道" 的宇宙观。人类本能地在星点中寻找生命形态,当观者凝视星群时,大脑会自动将离散光点投射为特征轮廓。在这繁星间寻找逝去小动物们的身影,本项目通过图像检索和匹配技术在星空中寻找并标记出这些逝去小动物的印记,留下它们的身影与故事。在浩瀚的星空中为它们找到新的栖息之所,而我们与这份离别之间,依旧有一条的连线。

▲ 作品图(左右滑动)

▲ 作品视频

<闽城通道 Dream Gate to Minpolis>

项目成员:吴朵钰

指导老师:王志鹏 范佳敏

作品简介

作品以福州传统民俗为创作母体,借助VR技术构建出一个充满异化张力的虚拟场域,通过“体验—异化—反思—重构”的叙事路径,引导观众在沉浸式的数字梦境中感知文化变迁。作品依次呈现龙舟、游神、闽剧三大场景,隐喻民俗活动的空心化、展演化与边缘化现象。通过机械化元素的植入与人参与感的剥离,作品旨在批判性地揭示技术介入传统文化所引发的主体性消解问题,唤起观众对“技术为用,文化为体”的思考,探索民俗在当代的活态传承可能。

▲ 作品图(左右滑动)

▲ 作品视频

<瓯韵 NEXT OU>

项目成员:徐一格

指导老师:王志鹏 范佳敏

作品简介

瓯塑,作为中国传统陶艺中的一项重要技艺,源远流长,具有深厚的历史文化底蕴。其起源可以追溯到明清时期,原本作为瓷器装饰的一部分,随着时间的发展,逐渐形成了具有独特艺术魅力的民间工艺。瓯塑的工艺精巧,造型生动,内容涵盖了民间传说、吉祥象征和自然景象等多种题材。在数字化时代背景下,我们设想通过虚拟技术将瓯塑这一传统工艺呈现于虚拟世界,探索其在虚拟展览中的新形式和新表达

▲ 作品图(左右滑动)

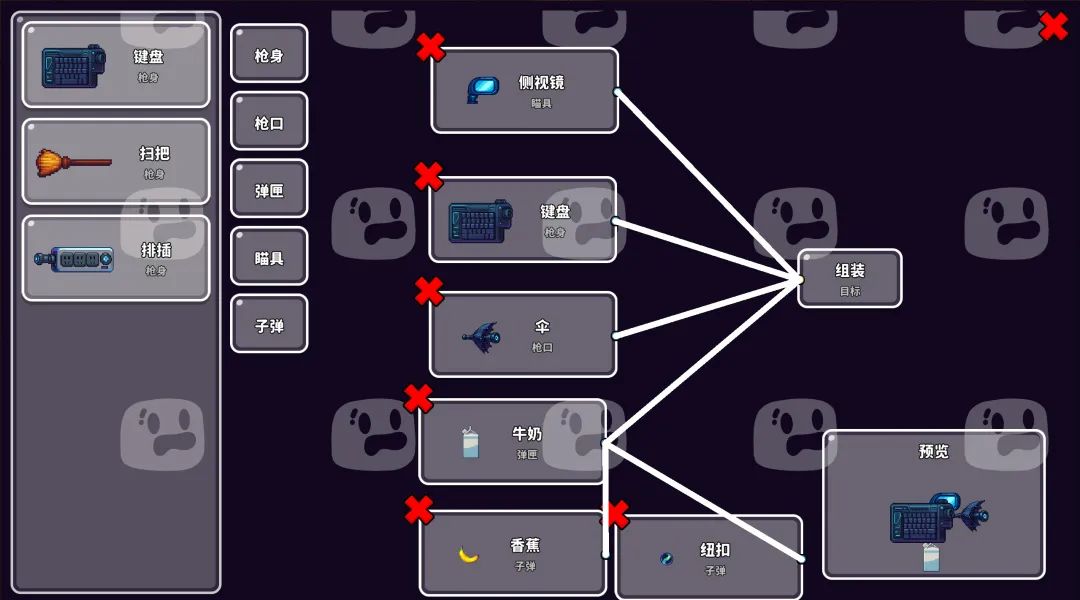

<蓝图武器>

项目成员:张傑斌

指导老师:王志鹏 范佳敏

作品简介

《蓝图武器》是一款结合用户生成内容理念与模块化拼装系统的2D像素风R PG游戏。玩家扮演一位进入记事本幻想世界的孤独少年,通过收集日常物品,拼装出独特的武器,与具象化的“负面情绪”敌人进行战斗。旨在探索“玩家可自制游戏道具”的机制实现与游戏体验设计。该项目从技术架构、美术表达、系统逻辑到玩家交互,全方位围绕“模块拼装武器”展开,通过提供一种可视化、低门槛、逻辑可组合的武器构建系统,赋予玩家道具创作的主动性与持续探索空间。

▲ 作品展示图(左右滑动)

▲ 作品视频

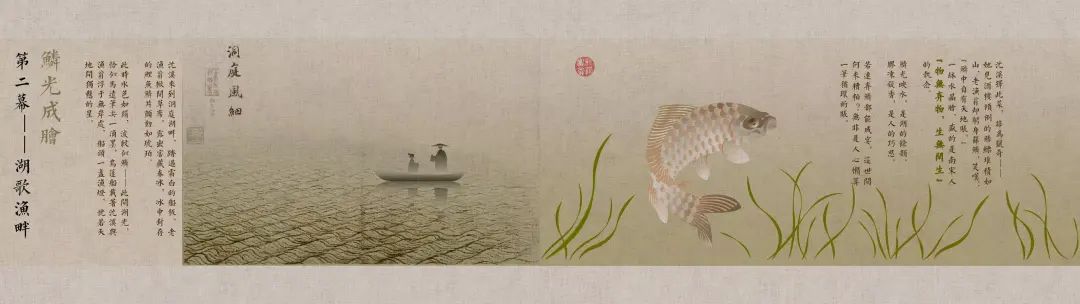

<武林旧食>

项目成员:王银焱 沈梓璇 傅子珊

指导老师:王志鹏 范佳敏

作品简介

随着杭州城市化的快速发展,大量外来人口涌入和城市气质的变化,杭帮菜作为杭州城市文化的重要载体,其传播与传承面临着新的机遇与挑战同时受当下在一些虚构文学、架空世界游戏中的大量虚构料理的启发(玩家可以在虚构料理中通过不一样的食材和烹饪工具获得独特的烹饪体验)。我们想通过挖掘和数字化复原南宋时期临安城的古食谱,制作南宋食谱和南宋虚构料理的体验,通过虚拟化展示宋代饮食文化的理念和技艺,帮助现代人理解其对自然的尊重与节制,借鉴继承宋代杭人宽容大气的文化观,对开垦林泽的克制、对自然生态的保护、对食料物尽其用的珍惜、对烹饪的用心、对食馔的审美……寻找出更加理性的食料生产和消费方式,提供更加丰富多彩的饮食生活。

▲ 作品图(左右滑动)

▲ 作品视频

<肆拾贰4/2四十二——续写的重构>

项目成员:庄天成

指导老师:王志鹏 范佳敏

作品简介

出于对科幻文艺作品的喜爱,我以《银河系漫游指南》中的终极答案“42”为研究对象进行了一系列创作,伴随着我对其研究的加深,我发现了其概念在作品的二次创作中不断进行着意义的重构——原作中代表“意义否定”的设定在二次创作中被“意义化”了,这十分有趣,于是我产生了使用生成艺术工具视觉化这个过程的想法。与其他同类型的二创相比,本作品更着重与呈现“42”这一概念在语境迁移中意义的不断转变,并在最后试图还原其在原作中试图强调的,也是其最原初的“无意义”属性。希望通过这个作品,能将这个有魅力的概念性IP传播给更多的人,同时也展现生成艺术在科幻IP二次创作中的无限潜力。

▲ 作品图(左右滑动)

<不小 LUNKER>

项目成员:方圳煌 白可琪

指导老师:王志鹏 范佳敏

作品简介

“LUNKER”在路亚圈中是一个象征荣耀的词汇,代表钓起的“巨物”。“路亚”是一种模仿弱小生物诱捕大鱼的钓法,作为痴迷其中的“钓鱼佬”,团队将热爱化为创作,设计了一款结合AI识别与数据记录的钓鱼类应用,建立了一个专属路亚爱好者的数字乐园。每一条鱼都能被识别、计量、生成独一无二的“战利品图鉴”,既满足“比尺寸”的虚荣心,也强化分享的乐趣。小众文化由此被注入数字活力,焕发出新的交流方式与体验魅力。

▲ 作品图(左右滑动)

▲ 作品视频

计算艺术研究所

Institute of Computational Arts

计算艺术研究所探讨以数据为视角重新审视万物之存在,将信息看作链接万物之载体,探索设计学、计算机科学、哲学、人类学学科交叉相乘所产生的可能。以复杂系统理论为基础,构建人工智能模型训练之方法;以算法设计为方法,计算机软硬件为技术,构建人工智能艺术化应用、生成艺术、机动艺术创作之系统。在智能化时代背景下,培养学生人机协作的学习能力,设计及应用人工智能工具进行设计创新的能力,面向数字产业、文博文旅、智能制造、艺术科技教育、商业艺术项目场景,培育面向未来的能够使用、训练和创造人工智能设计工具的、具有技术伦理反思和应对能力的创新设计人才。不断推动真实课题落地项目制教学,打造人工智能时代背景下校企协同育人新模式。

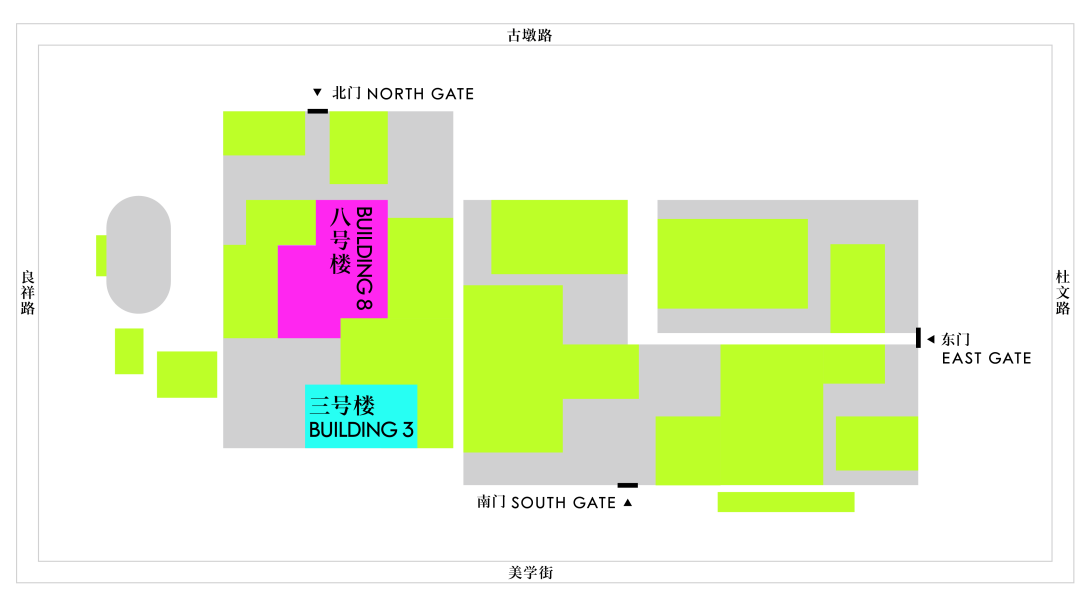

2025年6月1日-6月20日

中国美术学院良渚校区

3号楼体育馆、8号楼工坊

2025年中国美术学院毕业季展览延长观展时间公告

临界观测 | 七十二变

中国美术学院创新设计学院

2025毕业展