临界观测|中国美术学院创新设计学院2025毕业展——智能造物研究所:智能具身A工作室

发布时间:2025年7月25日 分类:毕业设计 浏览量:1097

七十二变|临界观测

创新设计学院2025毕业展

智能造物研究所

Institute of Intelligence & Creation

涌现之变

Emergence Becoming

涌现之变是存在与非存在的合作,是日常经验也是概率预言,是具体现实也是玄奥幻觉,是主动记忆也是自发推理。涌现之变的鲜活表达,是流淌感知的突现,是构建生命的创发,是汇入时空的演变,是聚合因果的呈展。涌现之变组成不同事物由简生繁的流动,是新颖的观察结果,是进化的动态产物,是连贯的感知主体。涌现之变以复杂的模式和特性,直面危机松动的交叉重叠,设立伦理滋养的心灵锚点,唱诵物质余烬的浪漫诗意。

智能造物研究所毕业作品展示

Graduation Projects Display

智能具身A工作室

Intelligent Embodiment A

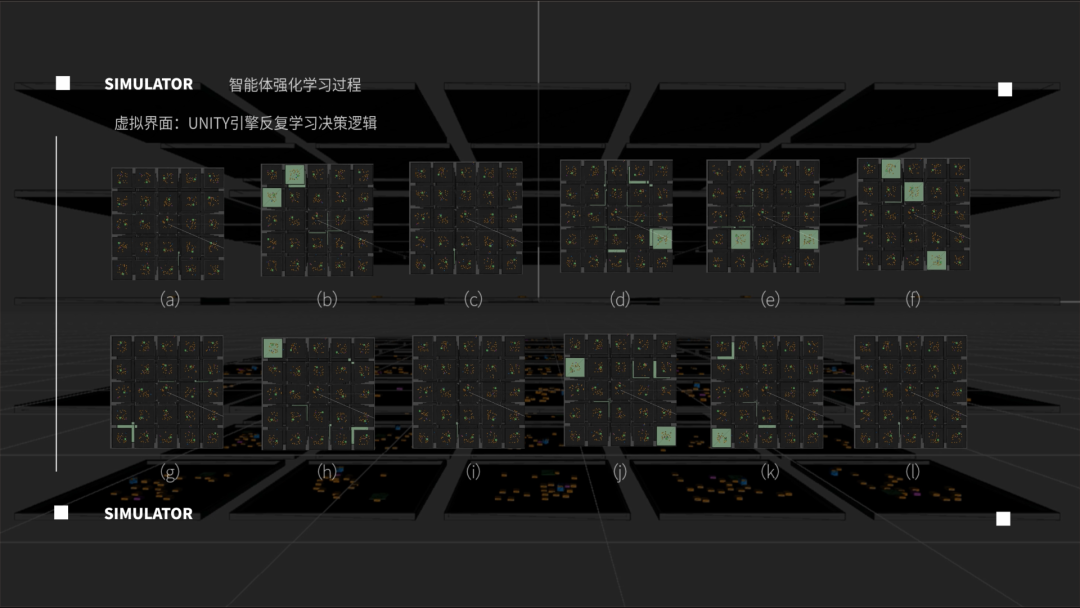

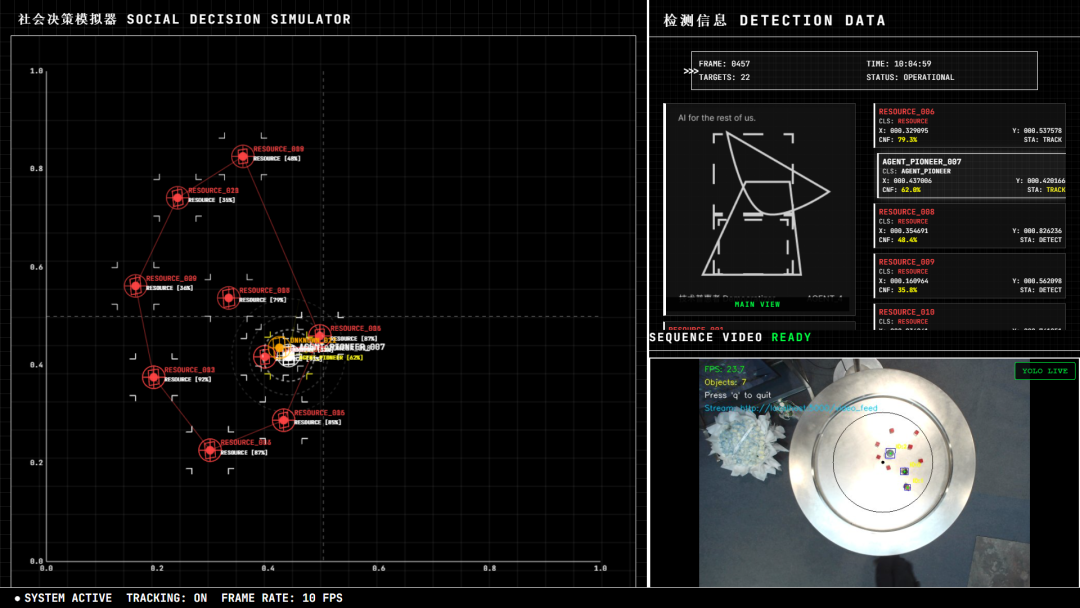

< 社会决策模拟器>

项目成员:周致远 朱越 王翊如

指导老师:林村 尹娆

作品简介

作品社会决策模拟器是一个多智能体驱动的实体交互装置。我们以话语性设计和参与式方法为基础,对有关人工智能(AI)的流行叙事提出了质询,通过设计去促进反思并制造公共话语,探索AI在合意未来中的构建方式。基于扎根理论方法,作品分析媒体关于AI的叙事话语,从其隐含价值和话语策略中抽象出恐惧制造者、行业专家、魔术师等七种媒体塑造的智能体决策类型;进一步基于在隐喻工作坊中收集的不同于社媒叙事的公众想象,我们赋予智能体以隐喻性的实体载体和运动行为。模拟器上运行着四种代表不同利益相关方决策原则的智能体实体,给观众提供了一个在地参与AI讨论的“议事圆桌”,在直观感受并反思人与智能体的决策差异的同时,将更多原本不具备话语资源的普通人纳入到讨论技术伦理与设计价值的议题当中。

面向通用型人工智能时代,本作品基于持续运行的“社会决策模拟器”提出了一个与公众共同探索合意技术构建方式的愿景。

▲ 作品图(左右滑动)

<现在生命旺盛 FULL OF LIFE>

项目成员:黄珂 张力

指导老师:林村 尹娆

作品简介

作品基于蕨类植物的生态学特征与动态生理特性,构建了一个以"自然-技术-人"为三元关系的交互框架。作品将植物视为具有自主性的多物种行为主体,在人类观察与介入的过程中揭示其非符号化的存在状态。作品结合传感系统与动态反馈机制,以植物的生理数据与生态参数为触发源,通过算法转译生成具身化尺度的机械运动、视觉表征与行为响应,从而构建一个以非人类生命为核心的动态语义系统。作品旨在歌颂生命力与自然智慧,并试图展望一个各个物种间交流对话、共生共存的未来图景。

▲ 作品图(左右滑动)

▲ 作品视频

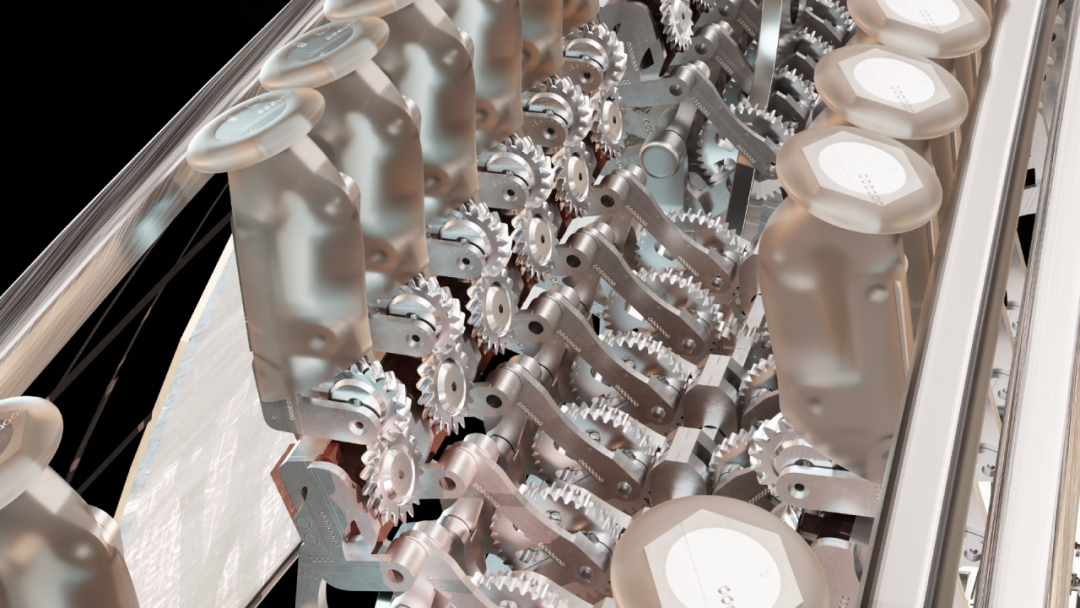

<流动感知>

项目成员:庾智滔 薛鹏飞 唐志铖

指导老师:林村 尹娆

作品简介

在过往的具身智能研究中,研究员通过算法和驱动模块让躯体动态拟人化,皮肤往往作为外附的表皮或装饰物而存在,而对于生物而言,皮肤是能对外界环境变化进行感知与决策的媒介。因此研究围绕智能体皮肤展开,以海星的分布式响应机制为灵感,提出了一种区别于中枢决策系统的智能体响应策略。生物在感知与决策的行为链路分为条件反射以及非条件反射,区别于大脑中枢神经控制的条件反射,非条件反射式的自组织行为模式为皮肤界面提供了一种分布式且节省算力的计算模式。在该计算策略的基础上,本研究以海星皮肤为研究对象进行多层级的皮肤界面设计,表皮层由微观纹理构成,真皮层由阵列式响应传感器构成。最终通过智能体皮肤工作台进行场景化的概念呈现,展示制造场景中的皮肤交互界面构造和潜在应用场景。

▲ 作品图(左右滑动)

▲ 作品视频

<阿克索AKSO>

项目成员:江铭 何征栗 马恩齐悦

指导老师:林村 尹娆

作品简介

作品阿克索Akso以“为树木设计”的可穿戴装置为核心理念,打破以人类为中心的可穿戴设定,将树木作为可穿戴设计的主体,思考科技如何主动贴合自然、服务自然。装置整体以棕榈树为原型,外形延续其自然生长的肌理与层级结构。从树叶到树干,装置以三个功能性圆环穿插其间,圆环结构可升降、自旋转,象征不同技术流程的运行状态,棕榈树干上布设了多个仿鳞片反应仓,负责承载酶解与反应过程。圆环舱体运行时,五台小型垂直爬行机器人如树干表面灵动穿梭,完成运输与配比任务。

创作团队希望通过该设计项目提出一种未来的自然共生想象:树木不再是被动承载的对象,而是穿戴科技、主动调整环境的生命体。这是一次自然与科技关系的重新思考,也是对未来生态穿戴方式的探索尝试。

▲ 作品图(左右滑动)

<雾络泽生 AQUASEED>

项目成员:谭幸孜 肖佳扬 杨迎曦

指导老师:林村 尹娆

作品简介

作品雾洛泽生是着眼于生物智慧仿生科技设计的“立体-平面"双形态集水系统。团队基于背板集水结构与蛛丝梯度凝露原理仿生,通过倒锥形仿生结构配合16目软质铝网与石英玻璃导水层,并运用生物拟态表面处理技术,显著提升了露珠凝结效率。最终展陈形式置采用模块化嵌入式设计,地面储水单元分布融入岛屿原生地貌,立面装置进行菌类植物攀岩生长模拟。创作团队深刻反思了人类活动对水资源的压力,致力于探索无需额外能耗、向自然学习的可持续集水方案,模块化嵌入式设计更进一步体现了对原生地貌的最小干预与和谐融入理念。

▲ 作品图(左右滑动)

▲ 作品视频

<共生修复矩阵 Symbiotic Repair Matrix>

项目成员:姜东政 刘浩然 程怡

指导老师:林村 尹娆

作品简介

藻类作为重要的水生资源,其显著的碳吸收与污染净化能力是本设计的核心出发点。我们期望在未来藻类的生态净化功能得到更广泛应用,因此尝试设计一系列可适应不同场景需求的鱼藻共生净化装置。

本设计基于对藻类与鱼类共生关系的深入研究,探讨如何将这种自然净化机制转化为创新的设计解决方案。设计的着眼点在于构建一个模拟自然生态中物质循环与能量流动的微系统,尝试以人类引导、生物自发协同的方式,探索一种促进人与自然和谐互动的新可能。在具体实现上,我们注重装置的形态适应性与功能拓展性,使其能够在工业废水处理、海水净化、城市景观水体维护等多样的应用场景中发挥作用。这既是对藻类净化潜力的挖掘,也是对可持续生态技术应用形式的一次设计探索。

▲ 作品图(左右滑动)

▲ 作品视频

<回溯 Recall>

项目成员:晏梓月 谭允茹 姚天成

指导老师:林村 尹娆

作品简介

在快速的城市化进程中,承载着特定群体情感与认同的乡村记忆,其传承与延续面临着挑战。这些碎片化的记忆往往包含着共同的文化符号,成为联结群体情感的重要纽带。本设计尝试以此为出发点,聚焦于杭州三墩地区具有代表性的乡村记忆片段。设计构思的核心在于,记忆中那些承载着情感与日常生活的旧物件的使用动作方式和行为痕迹的提取,通过设计转化,将这些行为模式融入现代的生活场景中以社区公园中运动健身器械的形式进行呈现。创作团队希望通过该形式尝试在当下的环境中重新唤起人们对特定乡村生活方式的感知与记忆联想,让观众在互动中自然地触及那些点滴回忆,从而引发可能的共鸣与思考。

▲ 作品图(左右滑动)

<安可 Encore>

项目成员:张欣元 傅轶凡 花锐

指导老师:林村 尹娆

作品简介

一家音乐公司通过调控植物生长环境和生理状况的方式使植物发出声音,并将这些声音加工、编辑、包装成为“植物音乐唱片”发行。一株番茄因其独特的音色和高产的作品受到人们的广泛喜爱,成为了公司旗下的明星歌手。

随着科技不断突破,人类对非人类生物的了解正在不断加深,人与非人类生物之间的交流也变得越来越密切。当我们能真正“听懂”它们的声音时,人类是否也重新正站在了定义“生命”的门槛上?在这种认知革命中,我们所见证的是思想的进步还是一场精致包装下的荒诞闹剧?

▲ 作品图(左右滑动)

▲ 作品视频

智能造物研究所

Institute of Intelligence & Creation

为未来生命而设计

Design for the Future Life

智能造物研究所探讨人工智能和生命科技等前沿“汇聚技术”对人与自然的影响,拓展新兴智能科技的相关设计方法,促进艺术与科技的互补互惠。以智能技术和智能造物的驱动下进行有形物件智造与真实场景营造为教学目标,以自然共生的生态观念、智能造物的技术工艺、批判思辨的设计思维和文化精髓的感知方法为教学内容。在有机学习型工作共同体中,培养前沿的设计意识、发明的造物潜力和进化的学习能力,培育具有理解未来新视野和全球设计新见解的创新设计人才。研究所下设“生物设计”和“智能具身”两大工作室方向。

2025年6月1日-6月20日

中国美术学院良渚校区

3号楼体育馆、8号楼工坊

2025年中国美术学院毕业季展览延长观展时间公告

临界观测 | 七十二变

中国美术学院创新设计学院

2025毕业展