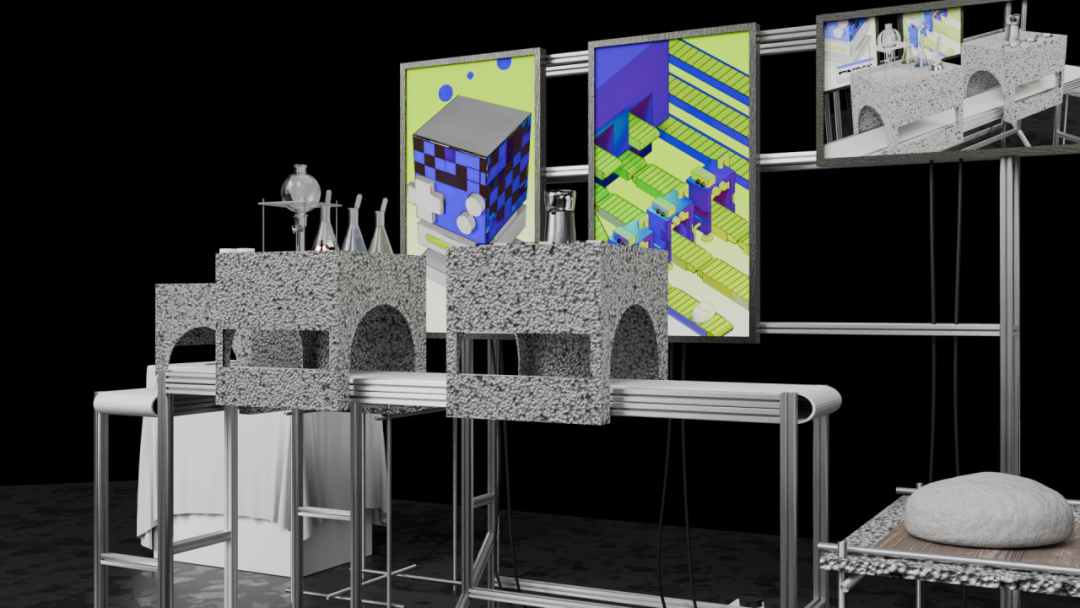

临界观测|中国美术学院创新设计学院2025毕业展——智能造物研究所:智能具身B工作室

发布时间:2025年7月25日 分类:毕业设计 浏览量:1799

七十二变|临界观测

创新设计学院2025毕业展

智能造物研究所

Institute of Intelligence & Creation

涌现之变

Emergence Becoming

涌现之变是存在与非存在的合作,是日常经验也是概率预言,是具体现实也是玄奥幻觉,是主动记忆也是自发推理。涌现之变的鲜活表达,是流淌感知的突现,是构建生命的创发,是汇入时空的演变,是聚合因果的呈展。涌现之变组成不同事物由简生繁的流动,是新颖的观察结果,是进化的动态产物,是连贯的感知主体。涌现之变以复杂的模式和特性,直面危机松动的交叉重叠,设立伦理滋养的心灵锚点,唱诵物质余烬的浪漫诗意。

智能造物研究所毕业作品展示

Graduation Projects Display

智能具身B工作室

Intelligent Embodiment B

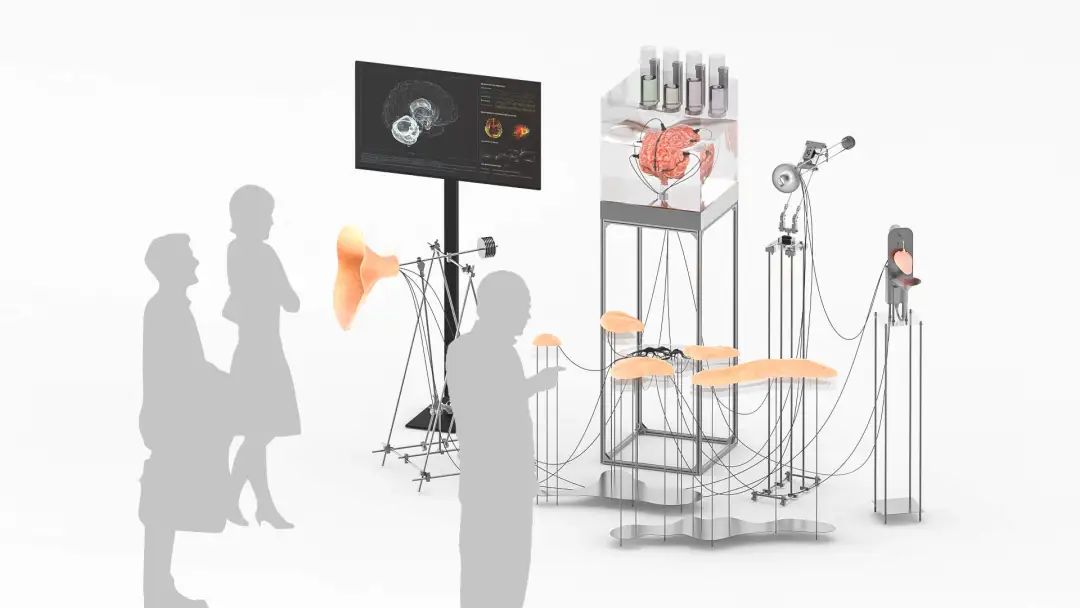

<以感知再生>

项目成员:谢语恬 张何婷 白路平

指导老师:卞京 陈炜博

作品简介

作品思辨人机融合的发展趋势,邀请观者参与对未来人的定义的问话思考。作品中,大脑被设定为唯一的生物存在形式,保留其中枢处理与记忆存储功能,感知器官被侵入式智能系统替代甚至延伸,构建出人机融合、人机协作、人机共生的感知共同体,在感知中大脑能够获得意识体验的假象感受及完整认知。作品意图为当下现实中的观者提供对人类群体未来存在形式的可能性参考。

▲ 作品图(左右滑动)

▲ 作品视频

<三重相 LOOK AT ME>

项目成员:包涵 朱熠萱

指导老师:卞京 陈炜博

作品简介

我是谁?生活中我们扮演着不同的身份,犹如在台上表演一般。而自我的存在,即后台/台下的“我”似乎正在不断被压缩,消融。使用表情能更容易进行自我呈现。我们将使用“表情”扮演“ME”,控制五官翻页装置开启翻转,通过台上台下表情的转换来体现“自我消融”的现状,展示情感的外在反应。希望在此交互过程中揭示个人在“社会舞台”的多重身份及自我与自我间的冲突,使观者关注到那些时常被表象遮蔽的真正的“ME”。

▲ 作品图(左右滑动)

▲ 作品视频

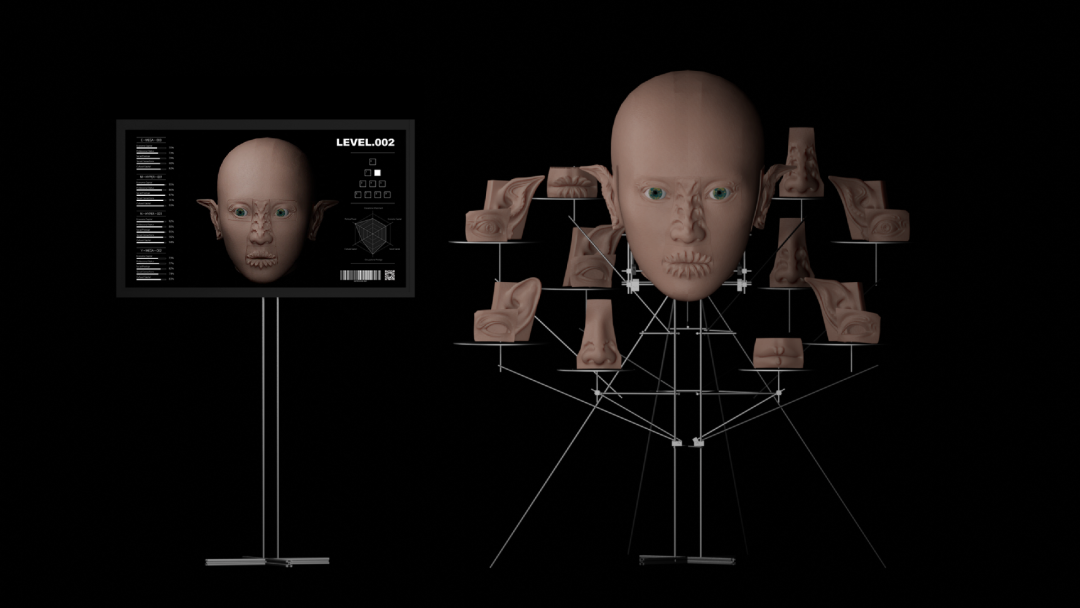

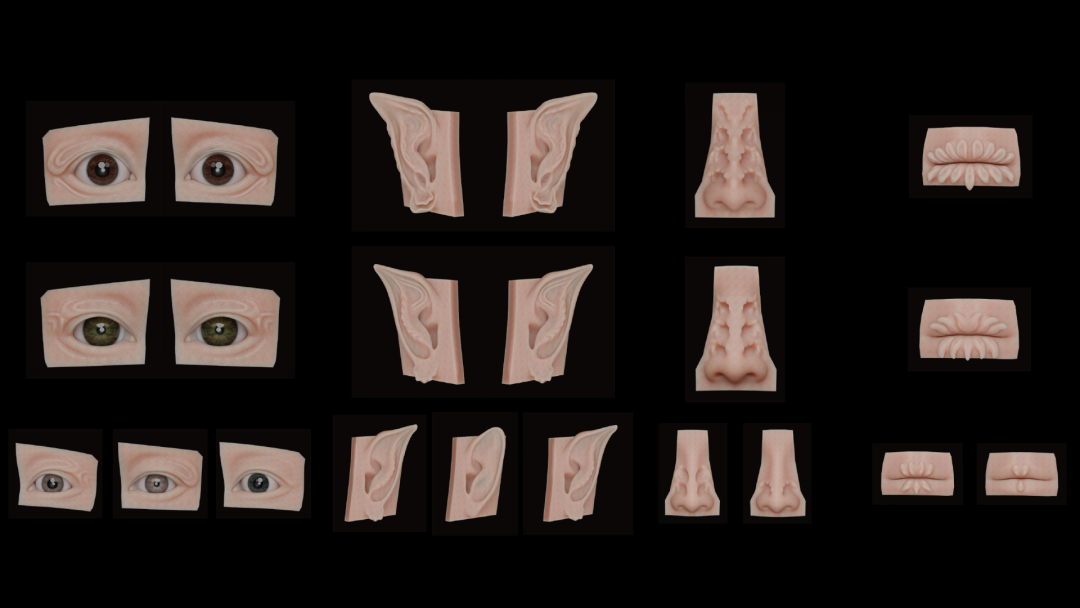

<容易 EZ Face>

项目成员:罗逍 熊玉洁 朱启阅

指导老师:卞京 陈炜博

作品简介

《容易EZ Face》是一件探讨未来审美体系与社会结构的互动装置艺术作品,以“变形五官”与“层级结构”为核心设计语言,揭示科技与资本如何塑造个体身份与社会阶层的流动与固化。观众通过操作模块化可更换的五官部件,参与拼组虚拟面孔,感知身份建构背后的审美机制与文化逻辑。

装置层层递进的形态结构富有视觉张力,隐喻社会分层。作品融合生物仿真材料与数字动态反馈系统,利用夸张形态、材质冲击与拟人化,引导观众在操作中建立对“面孔”与“身份”的深层思考。此作品意在挑战固有审美与社会规范,在“怪异”与“崇高”的张力中营造出一个多义的审美场域,促使观众于解构与重组中反思技术、权力与自我之间的微妙关系。

▲ 作品图(左右滑动)

▲ 作品视频

<观象·瑞兽 Cosmic Visions·Rui Shou>

项目成员:许婷 郭刻羽 景思芸

指导老师:卞京 陈炜博

作品简介

作品提取中国古代宇宙观,结合早期氏族图腾与星象崇拜,将中国瑞兽中的“玄武”与“飞廉”在历史古籍以及出土文物中的文化寓意和形态语言作为文化基因进行设计转译,同时结合当代科学技术设计近未来概念火星装置。其中,“玄武”以龟蛇相缠的形态和其主水寓意为设计逻辑,通过挖掘火壤至内部反应,集成水资源,解决火星上的供水问题。“飞廉”则以风神属性为设计逻辑,结合风力发电原理,关注火星电力短缺与循环问题。二者相结合创造在火星上的生存条件,同时,从哲学层面探讨“天人关系”这一永恒命题。

▲ 作品图(左右滑动)

▲ 作品视频

<流动,诞生,交织 Flowing,Brithing,Weaving>

项目成员:吴浩然 张雨婷

指导老师:卞京 陈炜博

作品简介

非人类智能和人工智能会一起融合进化的生态会是什么样子?作品推测了一个人工神经网络和非人类智能环境融合进化的世界,试图构建了一个神经网络和非人类智能共同形成的进化网络。多个物种之间的感官交流和信息融合创造了一种超越救据本身的新兴智能。空间环境试图促使人工神经网络和非人类智能学习、 改变和进化,试图促使新意志的出现,同时鼓动它们相互渗透,拥抱它们的偶然性。

▲ 作品图(左右滑动)

▲ 作品视频

<水生联结 AQUALINK>

项目成员:高雨檬 赵静怡

指导老师:卞京 陈炜博

作品简介

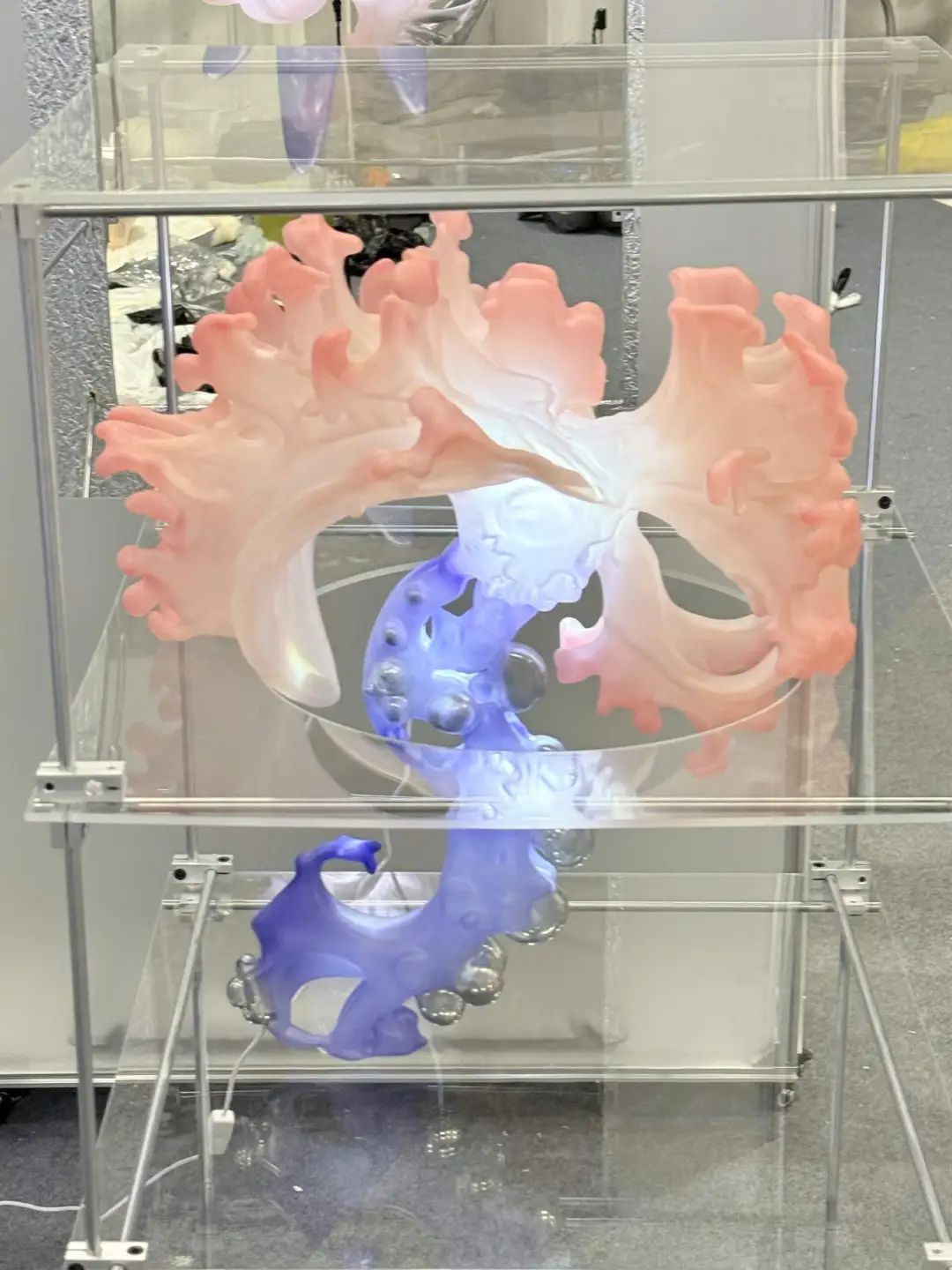

本作品针对全球气候变暖引发的海平面上升对人类生存环境的影响,通过融合未来人体进化的设想和仿生学原理提出一种预防性探索。依托仿生学和生物物理学现阶段的研究,以及国内外仿生装置设计的案例,从仿生材料、鱼类结构、形态层面出发,进行设计呈现。以鱼类的呼吸与骨骼结构为灵感来源,尝试在艺术装置语境中探索仿生构造的转译与表达路径。我们以“水生人类”这一虚构物种为构想基础,通过装置化的语言展现其在水下生存环境中可能具备的生理构造与呼吸机制。作品的核心创新在于融合鱼鳃的水流循环机制和影像投影,将生物结构的功能性与装置艺术的表现性相结合,形成具有动态呼吸模拟效果的视觉互动装置。

▲ 作品图(左右滑动)

▲ 作品视频

<头条之下TONEW>

项目成员:陈羽洁 封菲琪 吴心蕙

指导老师:卞京 陈炜博

作品简介

随着技术的进步与媒介的更迭,媒介在信息的传播中扮演的身份越来越复杂,受众-媒介-信息三者以一种互相作用的形式构建了如今的信息环境。

通过解构其中的环节与行动,我们最终以“面团”作为信息隐喻载体并使其融入媒介的“流水线”中--这样一种可操作但操作有限的形式来展现它。这个过程足够机械,更多时候仅因为人的操作而变得具备娱乐亦或是其他的属性,说到底,吸引人的是头条,而我们致力于讲头条之下的东西。

▲ 作品图(左右滑动)

▲ 作品视频

<实验代号SP-1>

项目成员:陆皓 罗运洋 赖禹涵

指导老师:卞京 陈炜博

作品简介

本设计通过思辨设计方法,结合当下国际趋势,设定一个虚拟的背景。以核废土背景下的实验室人体样本为设定。通过装置呈现设定趋势下人体的形态。作品整体作品外观形态结合金属器械的支架,营造置身实验室的视觉感受。在交互上,装置整体是静态放置的,以观赏和触摸为主。观者可以通过透明板上的内容直观了解到装置的信息。部分肢体使用硅胶翻模来模拟真实的肌肤触感还加以纹理方以便观者可以进行触摸。

▲ 作品图(左右滑动)

<第三接触面>

项目成员:林子煊 杨怡蓝 朱丽妍

指导老师:卞京 陈炜博

作品简介

在当代社会普遍缺乏真实社交互动的背景下,该装置探究了印刻在人类基因里固有的简单动作,在该交互装置里再现,并旨在借助这些媒介通过这些交互唤醒人们潜藏的社交记忆,改善社交障碍问题,最终实现"人-物-人"的间接社交“第三接触面”。该装置将羊毛毡与硅胶结合,营造触觉视觉嗅觉的多重体验,探究传统软性材质和工业材质碰撞下独特的疗愈效果,利用柔软亲和的材质特性降低使用者的心理防御,促进情感共鸣。

▲ 作品图(左右滑动)

<表-里-深 SUERFACE- INSIDE-DEEP>

项目成员:褚心雨

指导老师:卞京 陈炜博

作品简介

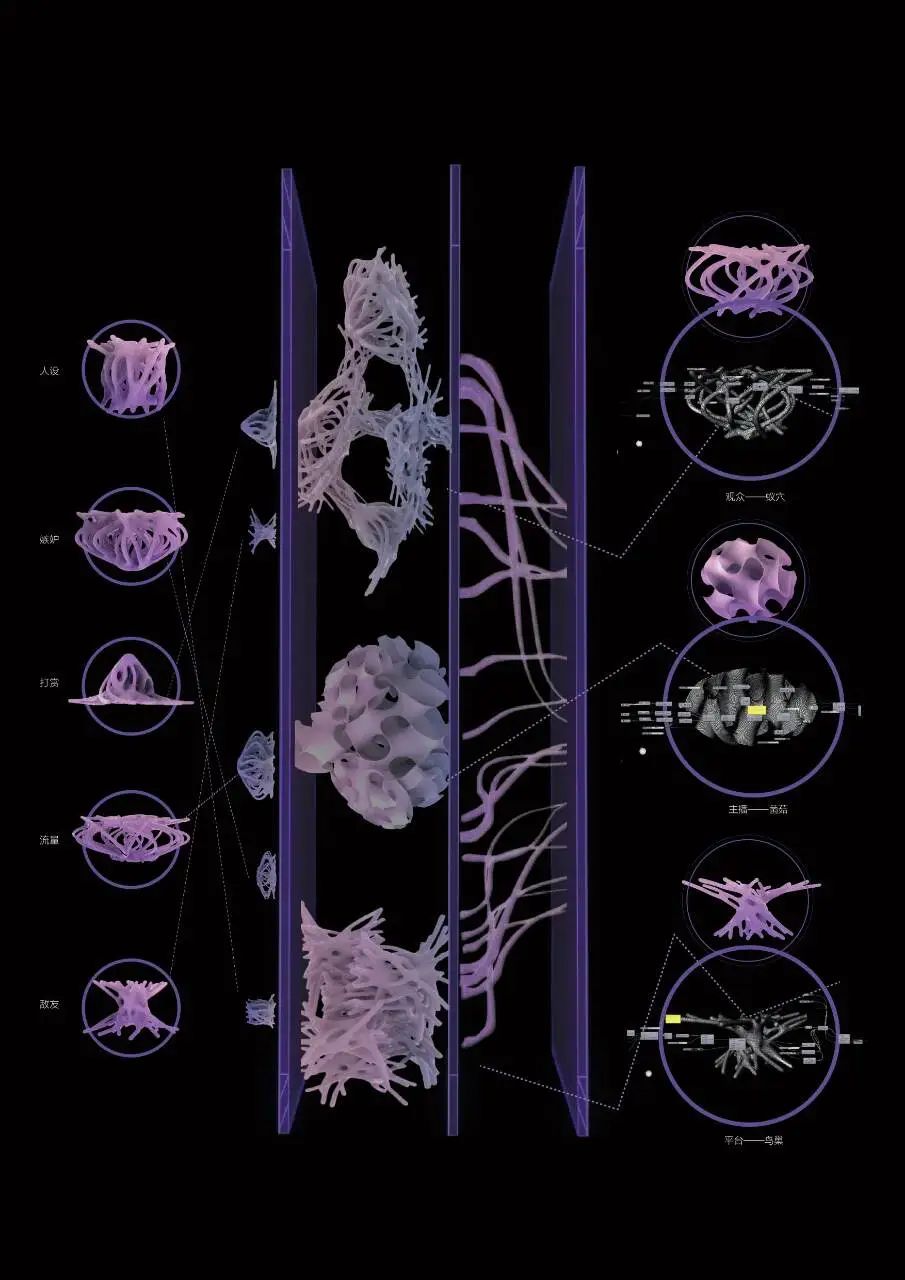

作品以直播业态中的群体乱象为主,探究直播生态中平台、主播、观众三者的社会性关联,并通过参数化手段来构建三大群体的概念隐喻体系,试图揭示与传达不同层次的直播生态圈层所暗含的乱象表现。第一层表层寄生事件来源于大众视野下的热度话题如人设、打赏、流量等。第二层里层来源于直播传输过程中的三大重要组成 群体,形成平台—鸟巢、主播 —菌菇、观众 — 蚁穴的生态结构。最后一层深层,渗透各群体人际圈层的层叠交织关系,深入探索直播业态的整体乱象现状,引发对现今直播行业的思考与今后的衍生发展趋势。

▲ 作品图(左右滑动)

<植物异象剧场>

项目成员:苗佳妮 罗雯丹 张璟萱

指导老师:卞京 陈炜博

作品简介

在未来极端气候背景下,人类通过基因技术的手段对植物进行改造人,帮助其应对盐碱、干早等环境压力。而这些经过改造的植物并非被动接受者,而是展现出惊人的自主进化能力:根系能动态调整吸收模式,叶片可自适应光强变化,繁殖策略随环境波动优化。这种"技术支持+自主进化的新型共生关系,既体现人类改造自然的能动性,更凸显植物自身强大的适应能力。它打破传统的主客二分法,重新定义人与自然的关系﹣人类从主宰者转变为协作者,与植物形成更深度的生命依存关系,共同构建更具韧性的未来生态系统。这种互依的关系既反映人类欲望推动下的植物进化,同时也呼吁观者重新审视人与植物之间的深层共生关系与生态联系。

▲ 作品图(左右滑动)

▲ 作品视频

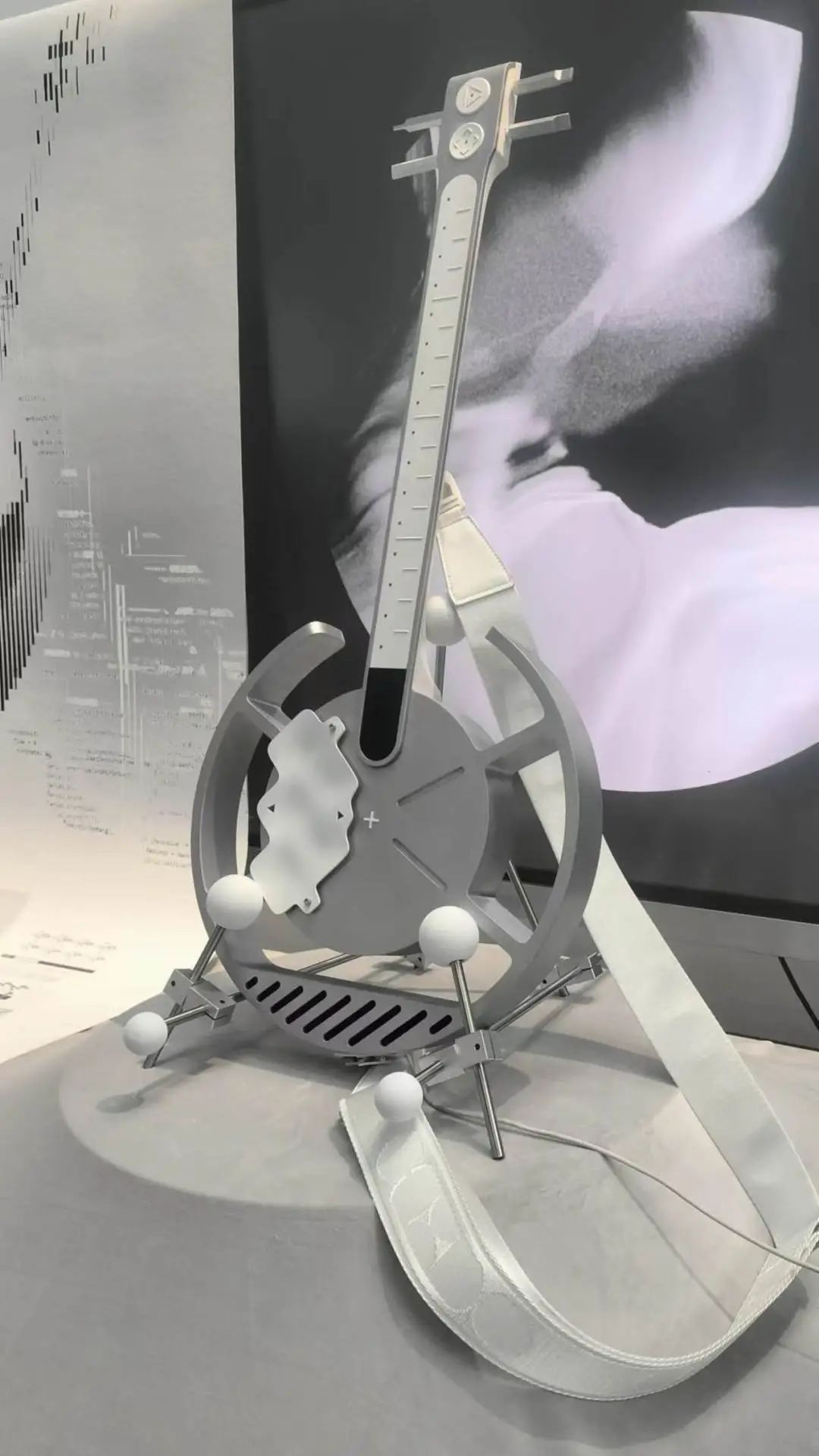

<MOOOON 月乐>

项目成员:阮彬蔚

指导老师:卞京 陈炜博

作品简介

“阮”是一种传统的中国弹拨乐器,其名称来源于晋代的竹林七贤之一阮咸,音色圆润、柔和、富有诗意,常担任演奏旋律或描句,具有宽广的音域,能模仿多种乐器的声音。本设计在阮这一传统乐器的造型和特点的基础上,结合音序器的使用逻辑,打造一款集传统和现代的全新乐器产品。通过设计手段将可供性理论融入产品中。形成设计作品与人、科技与人文的再链接,探索更为宽广的创新设计领域。

▲ 作品图(左右滑动)

▲ 作品视频

智能造物研究所

Institute of Intelligence & Creation

为未来生命而设计

Design for the Future Life

智能造物研究所探讨人工智能和生命科技等前沿“汇聚技术”对人与自然的影响,拓展新兴智能科技的相关设计方法,促进艺术与科技的互补互惠。以智能技术和智能造物的驱动下进行有形物件智造与真实场景营造为教学目标,以自然共生的生态观念、智能造物的技术工艺、批判思辨的设计思维和文化精髓的感知方法为教学内容。在有机学习型工作共同体中,培养前沿的设计意识、发明的造物潜力和进化的学习能力,培育具有理解未来新视野和全球设计新见解的创新设计人才。研究所下设“生物设计”和“智能具身”两大工作室方向。

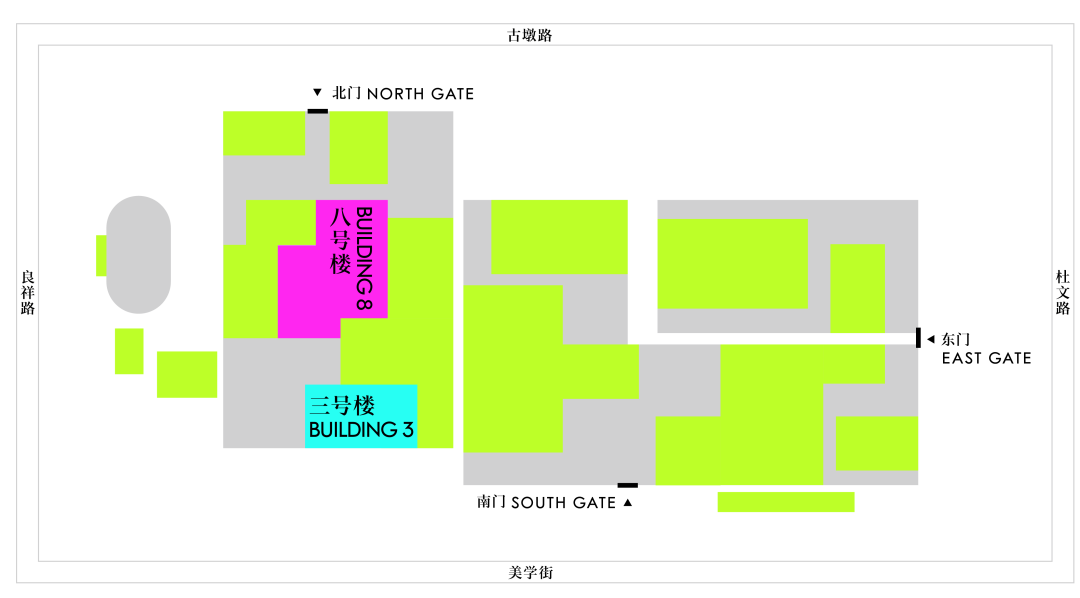

2025年6月1日-6月20日

中国美术学院良渚校区

3号楼体育馆、8号楼工坊

2025年中国美术学院毕业季展览延长观展时间公告

临界观测 | 七十二变

中国美术学院创新设计学院

2025毕业展