临界观测|中国美术学院创新设计学院2025毕业展——智能造物研究所:生物设计A工作室

发布时间:2025年7月25日 分类:毕业设计 浏览量:1100

七十二变|临界观测

创新设计学院2025毕业展

智能造物研究所

Institute of Intelligence & Creation

涌现之变

Emergence Becoming

涌现之变是存在与非存在的合作,是日常经验也是概率预言,是具体现实也是玄奥幻觉,是主动记忆也是自发推理。涌现之变的鲜活表达,是流淌感知的突现,是构建生命的创发,是汇入时空的演变,是聚合因果的呈展。涌现之变组成不同事物由简生繁的流动,是新颖的观察结果,是进化的动态产物,是连贯的感知主体。涌现之变以复杂的模式和特性,直面危机松动的交叉重叠,设立伦理滋养的心灵锚点,唱诵物质余烬的浪漫诗意。

智能造物研究所毕业作品展示

Graduation Projects Display

生物设计A工作室

Bio-design A

<人如其食>

项目成员:桑汐璐 孙靖婧 金子璇

指导老师:马川 向逸

作品简介

作品聚焦后人类时代,探索人类能否借助细胞农业技术与遗传算法技术,以自身为生产场域,提取免疫细胞与分化细胞,利用生物支架培育具有个人细胞特征的差异化免疫食物。项目以世界基因序列为基础,构建“人体细胞农场”装置,结合干细胞培养技术搭建细胞培育架构,基于生物基因数据库以生物遗传代码为媒介建立多目标优化模型,借助算法模拟细胞组合的适应性进化路径,利用生物水凝胶实现“细胞-算法-人体”一体化,重构人与万物的共生关系。

▲ 作品图(左右滑动)

▲ 作品视频

<存菌融岩 The BRC2035>

项目成员:文佳玉 宋颖铃 何唯羿

指导老师:马川 向逸

作品简介

作品以生态文化为视角,以蓝藻与牡蛎壳的生物混合材料为研究对象,针对温室效应、蓝藻水华、壳类浪费等生态异变问题,设想 BRC 生物矿物组织采用蓝藻与牡蛎壳作为生物矿化主要材料,通过生物手段与数字技术打造能反映不同环境信息的生物矿物并回馈自然。后人从岩层挖掘矿物时,可通过其形态与结构拼凑地球 21 世纪中叶的生态图景。项目希望通过营造未来世界观,提醒观者重新思考自然、科技与人类的协同关系,理解废物与资源的辩证关系,让生物矿物被赋予文化叙事,使设计成为连接自然法则与人类文明的密钥。

▲ 作品图(左右滑动)

▲ 作品视频

<濯域共栖 Moisture iofield>

项目成员:朱彧缘 王阳晔 郭雨歌

指导老师:马川 向逸

作品简介

未来,以沙漠化和湿度失衡为特征的生态环境恶化正在导致生物多样性丧失,威胁人类生存。同时,生态系统退化也会引发生态焦虑。基于这些问题,我们将目光投向在荒漠化地区苗壮成长的仙人掌,使它们成为可持续和环保的材料来源。在沙漠化形成的未来,它们可以用来生产细菌纤维素,并作为支持植物生长的“活土壤”,为生态恢复提供解决方案,同时给予未来人类生存的希望。在湿度紊乱导致的不同气候环境下,利用细菌纤维素调湿材料参数化生成“未来湿度生物场”,构成的三种多层结构的装置,将湿度调节与生态共生、智能控制技术相结合,以应对不同湿度环境中的需求,促进未来人与生物共生的生态环境。

▲ 作品图(左右滑动)

▲ 作品视频

<归尘向光 Meteorize me>

项目成员:徐可真 邹文瑄 魏靖轩

指导老师:马川 向逸

作品简介

本项目的设计核心是将逝者的骨灰与陶泥、金属粉等材料结合,通过3D打印技术分层制作成流星体。在大气层中燃烧时,流星会根据分层结构呈现丰富的色彩和变化的轨迹,象征着每个人独特的生命旅程与情感记忆,也是将人生轨迹可视化的呈现。设想通过流星定位系统和定制AR眼镜三维重现流星场景,以提升纪念形式的便利程度。该设计体现个体与宇宙、人与自然之间的深层连接,希望为丧葬文化开辟更多可能性。本项目不只是为逝者定制的一场告别仪式,更是一种文化与情感的表达。每一颗流星都承载着故事和记忆,将生命延续到宇宙中去。

▲ 作品图(左右滑动)

▲ 作品视频

<第三果质 The Third Flesh>

项目成员:凌馨月 陈栎卉 丁星宇

指导老师:马川 向逸

作品简介

由于人类中心主义干预自然引发的连锁生态危机。在未来,人类对自然物的工业化改造和无序繁殖导致全球基因库崩溃,具备高度基因多样性的柑橘类果树在基因瘟疫中得以幸存。然而其富含的萜类物质在爆炸性繁殖过程中形成新的生态污染,这种生存优势对人类社会反而转化为环境威胁。面对双重危机,人类社会催生出革命性的可持续解决方案——通过生物技术将萜类污染物转化为清洁能源,形成从能源消费者到生产者的角色转变,建立新的社会契约。 由此我们设计了一系列融入日常生活情景的萜类能源收集装置, 以未来去中心化能源系统以及能源人文学为架构,通过行为交 互的设计途径,将能源采集与日常行为深度融合,创造设计后人 类的行为动态、社会结构与生态环境。

▲ 作品图(左右滑动)

▲ 作品视频

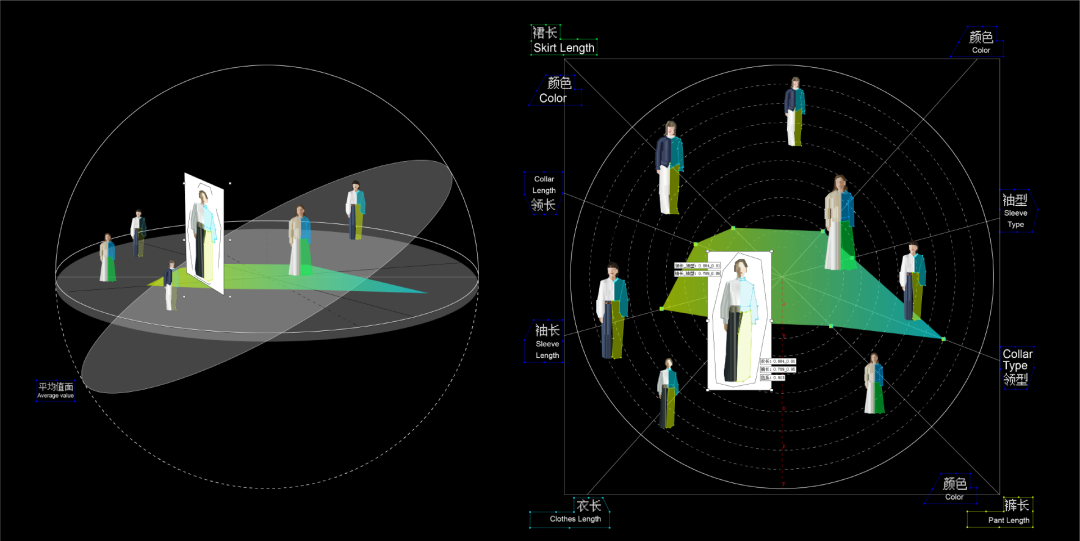

<算对了吗>

项目成员:王方圆 唐嘉悦 汤若昀

指导老师:马川 向逸

作品简介

随着算法的广泛运用,人们逐渐依赖算法量化的决策,其中由于AI算法的局限性、外部环境干扰、数据偏差、特征选择与权重等原因,导致算法模型存在偏见,从而影响人们的认知方式。在本研究中,算法偏见可以认为是社会生活中存在的偏见在计算机网络中的映射,算法上的偏见往往可以反映出社会的主流价值观、阶层分布等情况,人类自身偏见影响AI,而AI又反过来强化这些偏见,进而影响公众对信息的客观全面认知。本设计聚焦于职业偏见这一社会问题,以教师职业穿着为切入点,探讨人为偏见与算法偏见之间的联系,通过实验性研究的流程与设计实践,揭示算法对公众认知的潜在影响。

▲ 作品图(左右滑动)

▲ 作品视频

<月衡 Lunar Measurement System>

项目成员:胡可熠 贺馨怡 王梓涵

指导老师:马川 向逸

作品简介

在未来太空移民时代,月球成为多文化背景下人类的公共生活场所。基于月球特殊的物理环境和感官体验转变,设计了一套跨越传统度量的全新体系,用诗意化的量化方式捕捉物理与心理体验的融合。此设计项目通过在既定系统之外的使用场景,创造新的度量单位,讨论宇宙背景下通过感官通道跨文化交际的可能,描绘未来月球社会中复杂互动的多样维度。

▲ 作品图(左右滑动)

▲ 作品视频

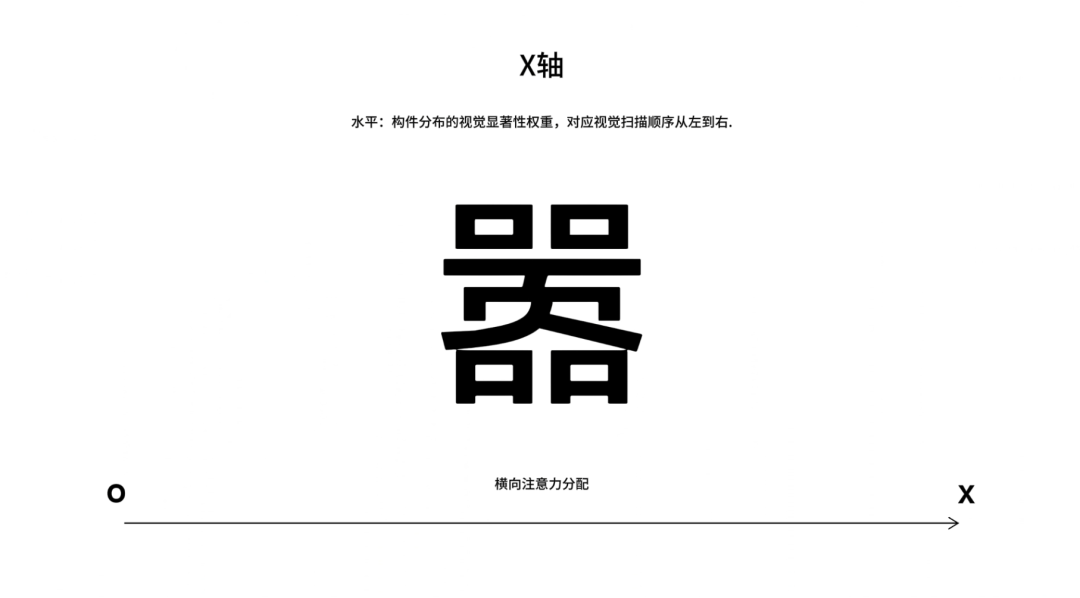

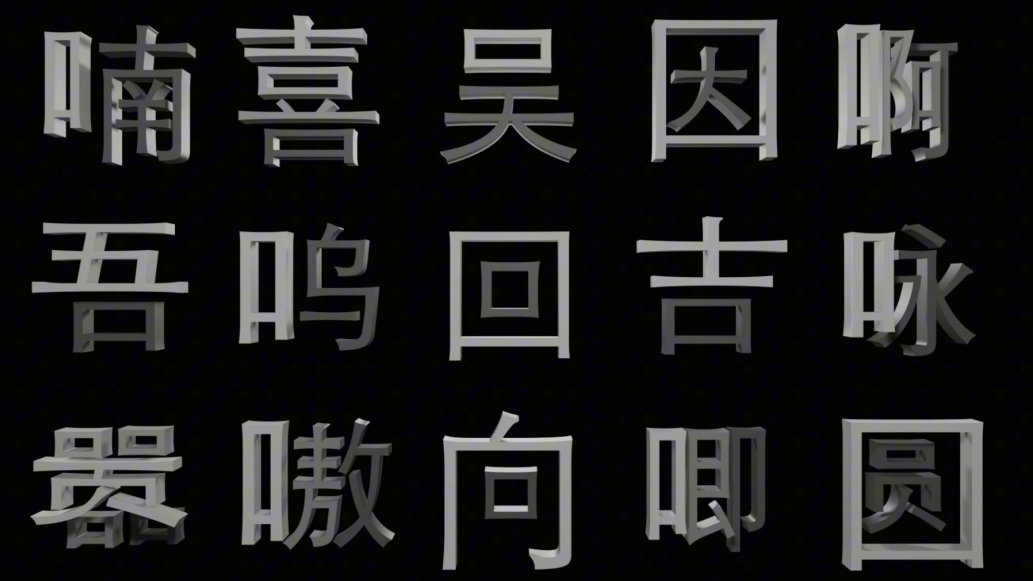

<三维汉字构件实验室>

项目成员:曹亦凡

指导老师:马川 向逸

作品简介

在认知科学与实验心理学研究范式不断革新的今天,汉字认知研究正经历着从二维平面到三维空间的重大转向。本研究通过聚焦于25个含"口"部汉字的三维交互实验,深入探索人类对汉字结构的空间认知规律与语义加工机制。实验聚焦于三个核心维度:汉字构件在三维空间中的视觉显著性分布规律、构件空间位置与语义功能的关联性特征,以及不同结构类型汉字的认知加工差异。当被试在实验情境中抓取、旋转、组合那些三维打印的汉字构件时,他们的每一个动作细节、每一瞬注视停留都被相机抓取并转化为认知参数。这种对认知过程的记录和测量,在推动科学研究的同时,也正在无形中将人类独特的认知模式转化为可量化、可标准化的行为数据。

▲ 作品图(左右滑动)

<自我养老计划 Self-funded Retirement Plan>

项目成员:袁昊楠 许可晴 胡杨安昕

指导老师:马川 向逸

作品简介

在快速变化的社会中,我们这一代人面临着前所未有的挑战与机遇。随着家庭结构的转变和生活方式的多样化,传统的养老模式已无法满足我们的需求。我们的自我养老计划旨在打破陈规,创建一个与前一代人截然不同的养老理念。“孤独经济”的到来,产生了一批批涌入大城市的青年群体——“空巢青年”,他们向往美好、个性化的生活,然而现实却是由于经济、社会和工作等因素,青年人群精神文化的需求难以满足,他们面临着缺少“心灵避风港湾”和“室内家居桃源”的问题。通过身体交互装置,期望参与者能够通过交互装置舒缓自身情绪,放松自己的身体,为未来老年人提供更有趣味性和可操作性的方式进行社交,通过肢体交流建立一种人与人之间的联系,通过动作和姿势传达的语言。

▲ 作品图(左右滑动)

▲ 作品视频

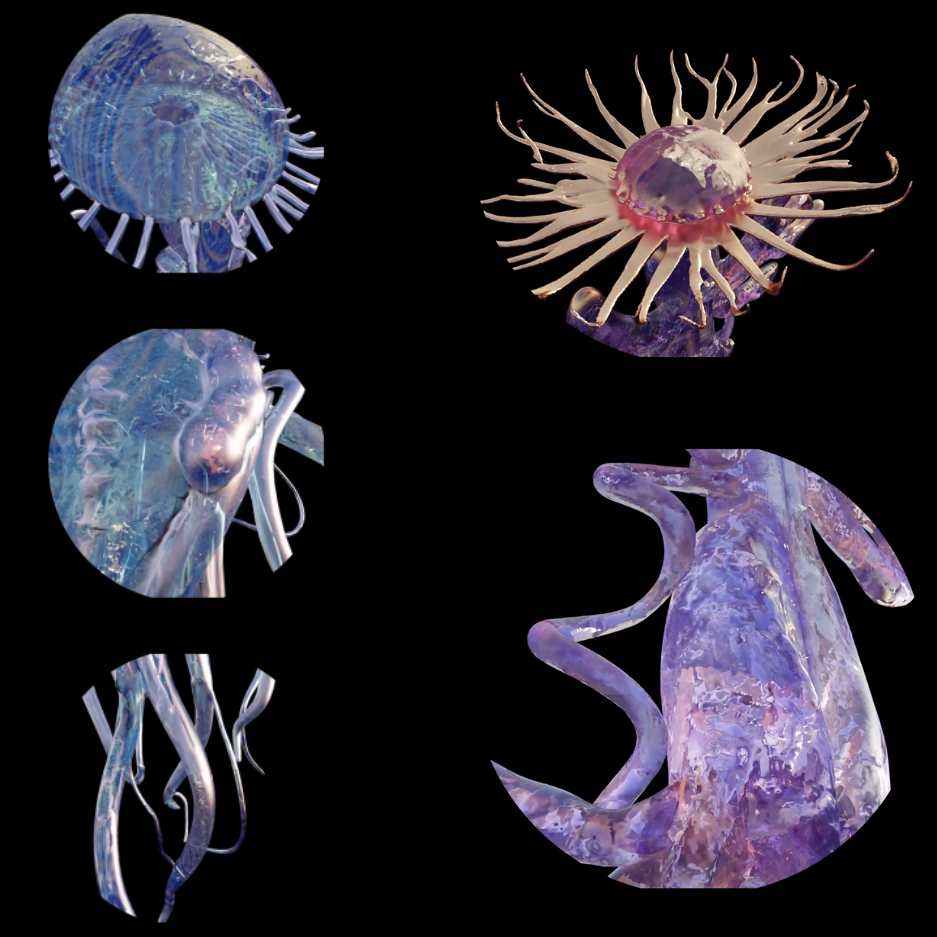

<海月编码 Hai Yue Coding>

项目成员:罗骏雅 郭芷辛

指导老师:马川 向逸

作品简介

未来,海洋酸化和升温加剧,严重威胁地球生态与人类发展。在此背景下,人类对海底居住的探索关乎种族存续。科研团队经研究发现,海月水母凭借特殊进化机制,能在恶化海洋环境中大量繁衍,而基因编辑技术为解决相关难题带来新思路。本研究聚焦融合人类与海月水母的优势基因,即提取海月水母 DNA,以质粒为载体将关键酶基因导入其他动物胚胎,完成基因替换,培育适应海洋污染的新人种。这一设想为人类海底生存开辟新可能,促使人类重新审视与海洋的关系,推动全球在海洋生态修复和可持续发展方面的合作,实现人类与海洋的和谐共生。

▲ 作品图(左右滑动)

▲ 作品视频

<绿音共振 Green Sound Resonance>

项目成员:钦译萱

指导老师:马川 向逸

作品简介

本作品是一个探索植物与音乐之间关系的互动装置,目的是让人们用全新的方式“听见”植物的生命。作品通过采集植物的微弱电信号,将其转化为声音,并结合植物角色的创作与音乐生成系统,赋予植物表达情感的能力,打造一种人与植物共鸣的体验。设计融合了声音、科技与植物形态的表现,创造出一种既有趣互动形式。装置造型灵感来自树枝和根系的有机结构,兼顾美感与生态理念。通过将植物的反应具象化为声音,使观者能够更直接地感受到植物的存在与情绪,建立起一种更平等、更亲密的自然关系。

▲ 作品图(左右滑动)

▲ 作品视频

智能造物研究所

Institute of Intelligence & Creation

为未来生命而设计

Design for the Future Life

智能造物研究所探讨人工智能和生命科技等前沿“汇聚技术”对人与自然的影响,拓展新兴智能科技的相关设计方法,促进艺术与科技的互补互惠。以智能技术和智能造物的驱动下进行有形物件智造与真实场景营造为教学目标,以自然共生的生态观念、智能造物的技术工艺、批判思辨的设计思维和文化精髓的感知方法为教学内容。在有机学习型工作共同体中,培养前沿的设计意识、发明的造物潜力和进化的学习能力,培育具有理解未来新视野和全球设计新见解的创新设计人才。研究所下设“生物设计”和“智能具身”两大工作室方向。

2025年6月1日-6月20日

中国美术学院良渚校区

3号楼体育馆、8号楼工坊

2025年中国美术学院毕业季展览延长观展时间公告

临界观测 | 七十二变

中国美术学院创新设计学院

2025毕业展